精选

精选

在上期“学科脉动”中,我们通过案例与数据说明预印本已成为数学界主流的学术交流方式[1],并留下两个重要问题:为何数学界尤其是纯数学领域对预印本如此青睐?国内数学界在预印本应用上又有哪些独特探索与发展?今天,我们将围绕这些问题继续展开讨论,深入剖析其背后的动因与实践。

欢迎浏览Preprints.org官网了解更多有关平台和预印本的信息:

https://www.preprints.org/?mtm_campaign=sciencenet-post

本文首发于“PreprintsOrg 预印本”公众号:

https://mp.weixin.qq.com/s/7i-5BlNRUmlDkKSDJri2HA

推荐阅读:

全球顶尖数学家的共同选择:北大韦东奕、菲尔兹奖得主阿蒂亚都在用它? | 学科脉动(七)

01 为何数学界尤其是纯数学领域对预印本如此青睐?

(1) 学科特性与预印本的“深度适配”

数学,尤其是纯数学,高度依赖抽象理论与逻辑结构,其核心成果通常体现为定理与证明,而非依赖于实验数据或实物验证。而数学证明具有一种“必然可重复性”,一旦某个成立,便可通过逻辑推理反复验证。这种基于逻辑自洽性的可重复验证机制,构成了数学科学的基石[2,3]。

这种特性带来两重关键影响:一方面,数学成果形成后可迅速以文字形式完整呈现;另一方面,一旦证明公开,同行无需依靠原始数据集或昂贵的实验设备,仅靠纸笔或计算机与足够的专业知识,便能立即启动对证明的验证工作[4]。

数学研究的这种抽象性、证明的可重复性及验证的低成本性,决定了其成果传播的核心需求是快速公开、广泛触达与即时验证。而预印本高度契合了这一需求,从而发展成为数学领域不可或缺的交流基础设施:

首先,预印本允许研究者快速发布研究成果,无需等待漫长的审稿周期。同时通过为研究打上“时间戳”帮助学者确立学术优先权——这在高度重视“先发优势”的数学研究中尤为关键,也是数学界使用预印本的主要原因[1];

其次,预印本均开放获取,能确保成果无门槛地触达全球同行,最大化可见度与影响力;

更重要的是,预印本构建了一个集体验证的公共空间,通过开放讨论和即时反馈,将验证过程从少数审稿人的私密评审转变为整个学术共同体的公开评议,极大地加速了共识的形成与成果的传播。

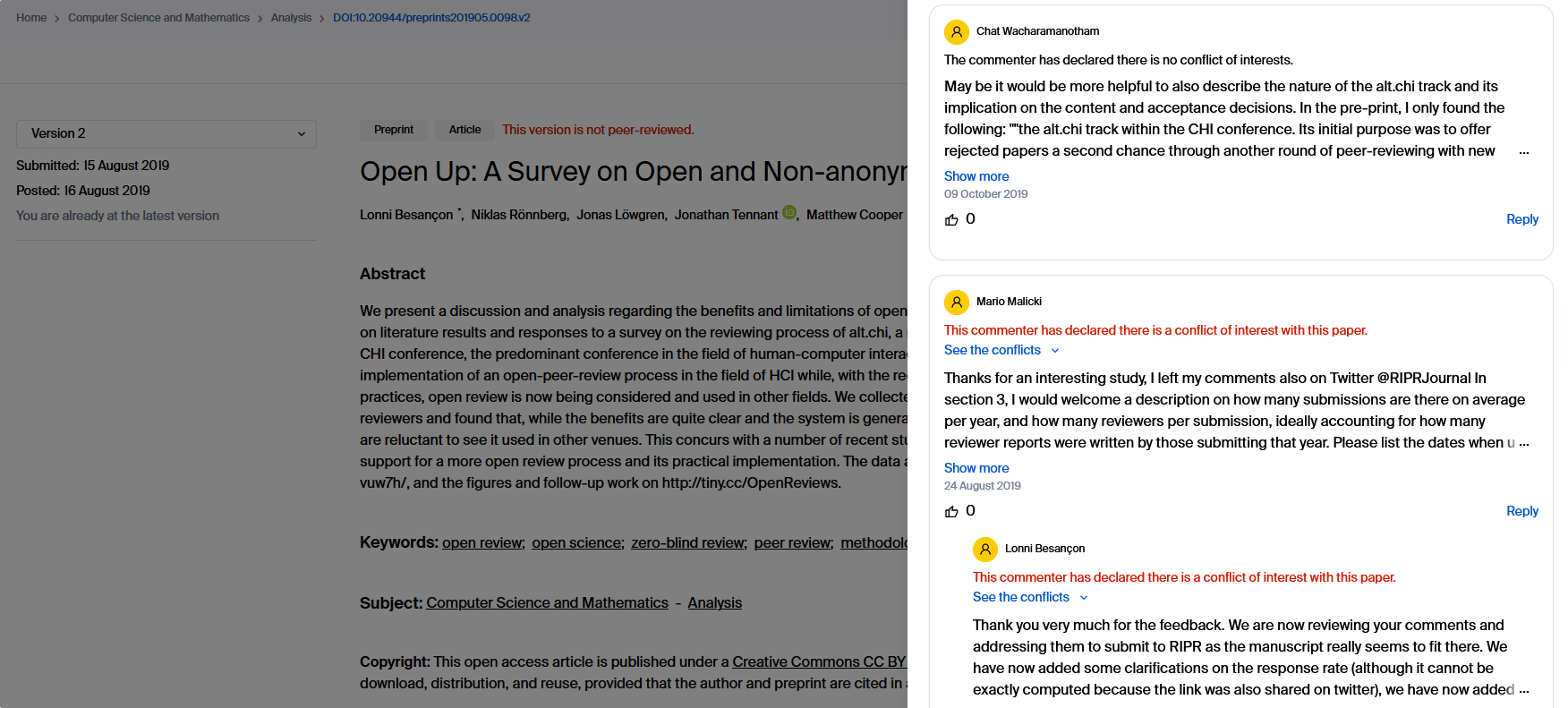

图1:Preprints.org上一篇分析学论文获得多条同行评论

(2) 超越期刊认证的共同体共识

在不同学科中,期刊所承担的“认证”功能存在显著差异。这种差异最直接的体现是,在理论性强或依赖大型实验的学科中,研究者普遍认可未经评审的预印本,甚至将其视为正式出版版本的有效替代品。这是由于这些领域合作规模庞大、学科共同体相对集中,同行之间对彼此的研究质量已有较充分的认知,因此降低了对期刊认证的依赖[5,6]。

这一点在数学领域表现得尤为明显:共同体在认可论证的证明效力及赋予结果确定性方面发挥着关键作用,甚至将论证发表于同行评审期刊通常也仅被视为成果被接纳的第一步,唯有经受住时间考验并被其他数学家采用的成果,才能真正获得学术界的认可[4]。换言之,期刊的认证仅代表初步的正式性,而共同体的采纳才构成最终的有效确认。

正因为数学家更看重共同体评价而非期刊认证,所以,能够使成果迅速进入共同体视野、接受公开验证的预印本机制得以被广泛接纳。这种以共同体为中心的评价文化,也成为预印本在数学领域得以扎根并蓬勃发展的部分原因。

此外,相较于许多其他科研领域,数学研究的经济收益相对较低,专利转化与商业应用场景也较少,因此几乎不存在强烈的商业保密诉求[7]。这一特点也使得数学领域在研究成果的开放共享上展现出更强的倾向性——研究者无需因商业利益考量限制成果传播,反而更愿意通过开放交流推动知识流动。长期积累下,数学领域因此孕育了更为深厚的学术开放传统,对预印本接纳度自然更高。

02 国内数学界在预印本应用上有哪些独特探索与发展?

国内数学界在预印本应用上的探索,以“全球视野与本土需求相融合”为核心,逐步形成“融入全球”与“建设本土”双轨并进的发展路径,既依托全球生态传递中国数学声音,又立足国内学术场景解决实际需求。

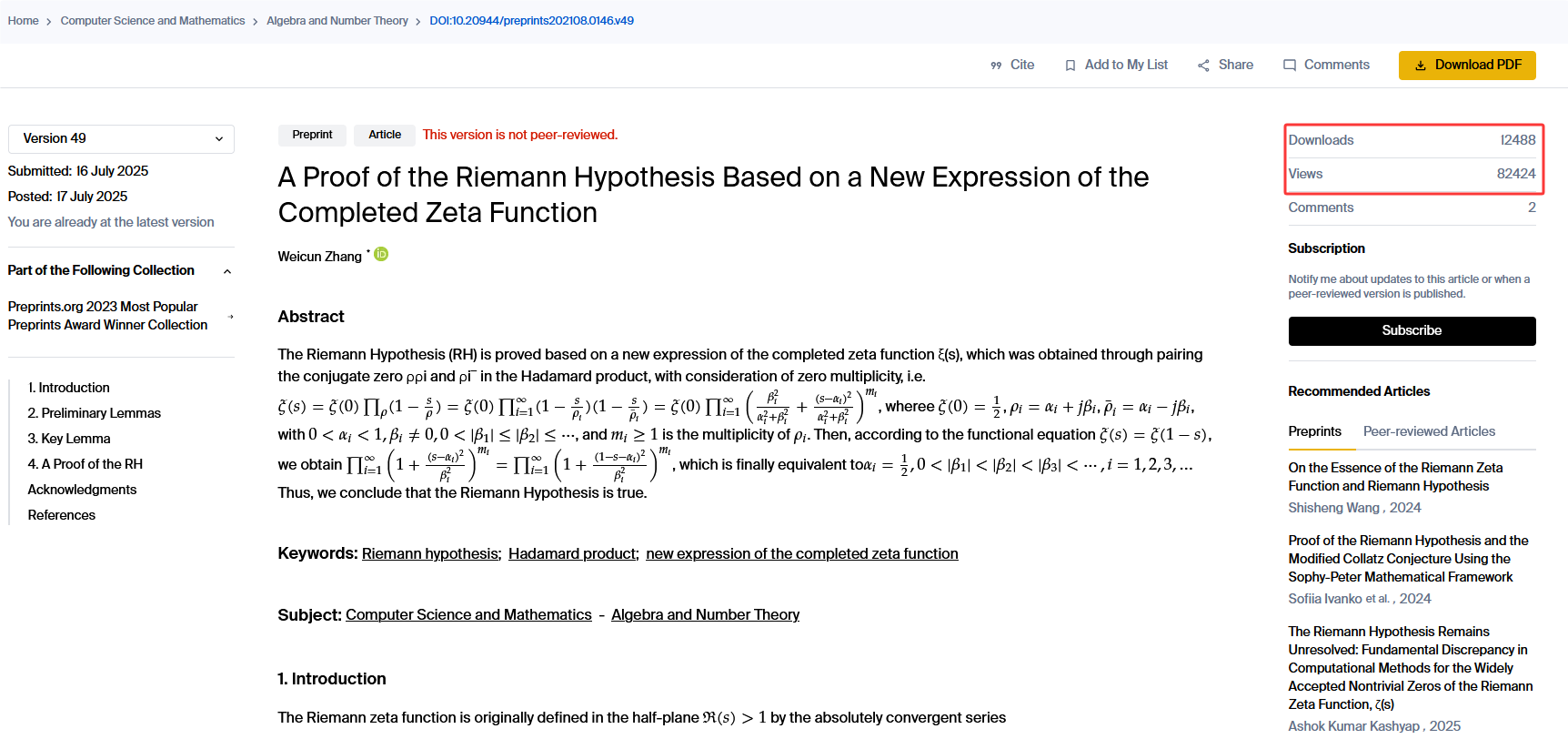

从全球视角看,中国数学家已成为国际预印本平台中高度活跃且具有重要贡献的力量。2023年,主要预印本平台上由中国学者作为第一作者发表的数学论文达到3,811篇,占全球数学预印本总量的10%以上[8]。这一数据不仅体现出中国数学研究产出的增长,更彰显了中国数学界对开放、快速共享学术成果的文化认同,以及融入全球学术对话的强烈意愿。正如我们在上期“学科脉动”中提到王虹、邓煜和韦东奕等学者发布的预印本曾在国际学界引起广泛讨论,这种 “即时性学术互动” 正推动中国数学成果更快进入国际前沿视野。值得一提的是,在Preprints.org上,浏览量最高的数学预印本同样出自中国学者——北京师范大学张维存教授之手。

图2:张维存教授发布于Preprints.org的预印本

在本土层面,国内也建立起专属的数学预印本平台,以回应本土学术生态的独特需求,为偏好中文交流的研究者提供友好的学术空间,逐渐形成与国际平台互补的生态。此类举措不仅丰富了全球学术资源的多样性,也在一定程度上有助于缓解全球学术界长期存在的“南北不平等”问题,为国内学者平等地参与学术交流与科研成果传播创造了重要空间。

推荐阅读:

预印本发文量全球第二!中国能否借预印本重塑学术话语权,打破全球南北失衡困局?| 预印本知多少(十六)

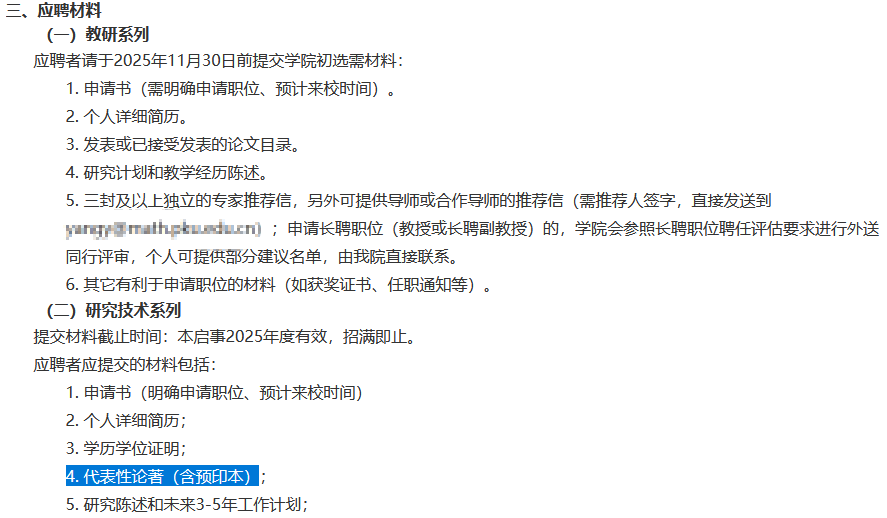

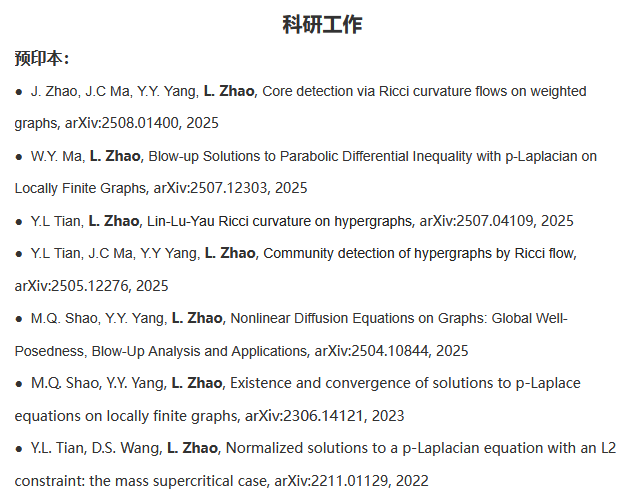

如今越来越多的国内高校和科研机构将高质量预印本纳入人才选拔、成果展示的范畴,形成“认可 - 激励”的良性循环。例如,北大和清华数学系分别在招聘教研人员和博士的公告中明确提出,申请人提交的学术成果可包含预印本[9,10];浙江大学数学研究中心[11]、上海科技大学数学研究所[12]专门为团队产出的预印本搭建线上展示专栏;北京师范大学[13]及山东大学[14]等高校数学学院的教师们也普遍将发布的预印本作为重要学术成果,在个人主页中重点呈现。这类“评价认可 + 成果展示”的制度性接纳不仅增强了预印本的合法性,也激励了青年数学学者更积极地参与快速、开放的学术交流。

图3:2025年北京大学数学科学学院教学科研岗位招聘启事[9]

图4:浙江大学数学科学研究中心预印本成果[11]

图5:北京师范大学数学科学学院赵亮教授个人主页预印本成果展示[13]

可以说,预印本正在深刻融入中国数学研究的传播文化之中,成为提升研究活力的重要推动力。

综上所述,数学家们对预印本的青睐,与数学研究的特性及其独特的学术评价文化等密切相关。在国内,数学界不仅积极融入国际预印本平台,也通过本土平台探索适应中国学术生态的应用模式,逐步形成兼具国际视野与本土特色的开放科研实践。

关于数学领域的预印本,您还有哪些问题或见解?欢迎在评论区留言分享~

参考文献:

[1] Alatas, S.F. Academic Dependency and the Global Division of Labour in the Social Sciences. Current Sociology 2003, 51, 599–613. https://doi.org/10.1177/00113921030516003

[1] Tennant, J.; Bauin, S.; James, S.; Kant, J. The evolving preprint landscape: Introductory report for the Knowledge Exchange working group on preprints. OSF 2018. https://doi.org/10.31222/osf.io/796tu

[2] Gray, C.T.; Marwick, B. Truth, Proof, and Reproducibility: There’s No Counter-Attack for the Codeless. Communications in computer and information science 2019, 1150, 111–129. https://doi.org/10.1007/978-981-15-1960-4_8

[3] Kuteeva, M.; McGrath, L. The Theoretical Research Article As a Reflection of Disciplinary Practices: The Case of Pure Mathematics. Applied Linguistics 2013, 36, 215–235. https://doi.org/10.1093/applin/amt042

[4] Greiffenhagen, C. Checking Correctness in Mathematical Peer Review. Social Studies of Science 2023, 54, 184–209. https://doi.org/10.1177/03063127231200274

[5] Ware, M.; Mabe, M. The STM report: An overview of scientific and scholarly journal publishing fourth edition. 2015. Available online: https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1008&context=scholcom (accessed on 9 September 2025)

[6] Jackson, Allyn. From Preprints to E-Prints: The Rise of Electronic Preprint Servers in Mathematics." Notices of the American Mathematical Society 2002, 49, 23-31. http://www.ams.org/notices/200201/fea-preprints.pdf

[7] Fowler, K.K. Mathematicians’ Views on Current Publishing Issues: A Survey of Researchers. Issues in Science and Technology Librarianship 2011, 67. https://doi.org/10.5062/f4qn64nm

[8] 王海燕; 杨代庆; 李静; 杨帅. 2023年国际预印本学术/社会影响力框架构建及分析研究. 中国科技期刊研究 2024, 35, 1290-1302. https://doi.org/10.11946/cjstp.202409251064

[9] 清华大学. 清华大学数学科学系和丘成桐数学科学中心2021年直博生首批选拔信息. Available online: https://math.tsinghua.edu.cn/info/1057/1021.htm (accessed on 9 September 2025)

[10] 北京大学人事部.2025年北京大学数学科学学院教学科研岗位招聘启事. Available online: https://hr.pku.edu.cn/rczp/jxky/228eee279b30434698016c0670cb78bc.htm (accessed on 9 September 2025)

[11] 浙江大学数学科学研究中心. 学术成果 | 预印本. Available online: http://www.cms.zju.edu.cn/index.php?a=news&id=7 (accessed on 9 September 2025)

[12] 上海科技大学数学科学研究所. 学术活动 | 预印本. Available online: https://ims.shanghaitech.edu.cn/yyb/list.htmAvailable online: https://ims.shanghaitech.edu.cn/yyb/list.htm (accessed on 9 September 2025)

[13] 北京师范大学数学科学学院. 赵亮教授个人简介. Available online: https://math.bnu.edu.cn/jzg/bmfl/jhjys/2fdba6c886a94ea68e4bf74683464271.htm (accessed on 9 September 2025)

[14] 山东大学中泰证券金融研究院. 王法磊教授个人简介. Available online: https://mathfinance.sdu.edu.cn/sz/yjyjs1/wfl_js/yyb.htm (accessed on 9 September 2025)

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自MDPI开放科学科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3516770-1502388.html?mobile=1

收藏