文章导读

畏光是偏头痛的常见症状,也是其诊断标准之一,常作为最困扰患者的症状出现,且报告畏光为最困扰症状的患者更可能出现皮肤痛觉过敏,而较少出现视觉先兆。然而,畏光症状在偏头痛发病机制中的作用尚未被充分研究。功能性磁共振成像 (fMRI) 通过测量大脑对感觉刺激的反应,能够揭示偏头痛中的大脑功能连接性,为研究其发病机制提供了有力工具。功能连接性分为静态和动态两种。先前研究受限于患者共病现象 (畏声或畏嗅),难以准确区分畏光患者的功能连接性特征。因此,本研究专注于伴有和不伴有畏光的偏头痛患者,在排除同时患有畏声或畏嗅的个体后,检测其在静态和动态静息态功能连接性上的差异,以期更深入地理解偏头痛中畏光症状的发病机制。

研究方法

本研究聚焦于分析30名有或无先兆的偏头痛患者数据,旨在探讨伴有畏光症状的偏头痛患者的静息态功能连接性特征。参与者被分为两个亚组:15名伴有畏光但不伴有畏声或畏嗅的患者,以及另外15名性别和年龄匹配的无畏光症状的患者。在所有组别中,女性患者占73%,平均年龄约为40岁,伴有畏光和不伴有畏光的患者在年龄、偏头痛病程和体重指数 (BMI) 上无显著差异。所有患者均无药物过度使用性头痛的历史。

研究结果

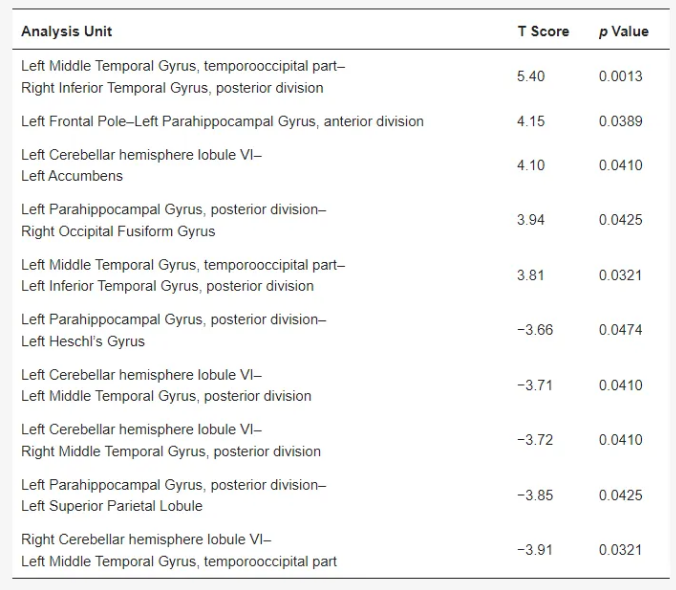

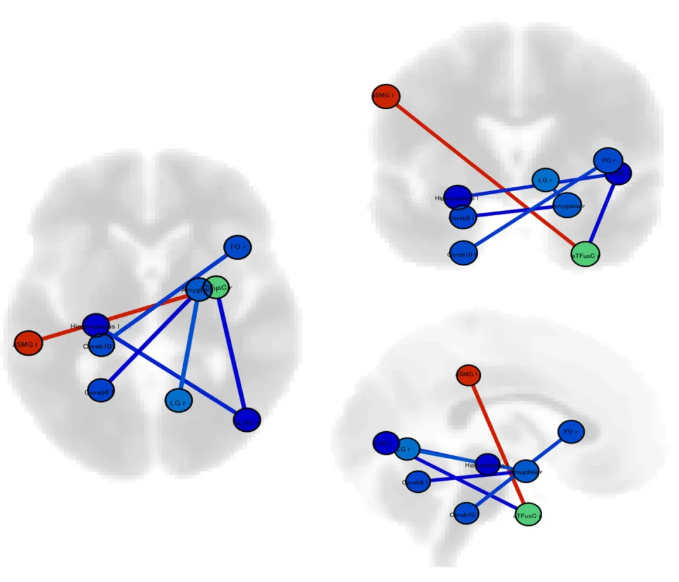

在静息态功能连接性分析中,我们发现了显著的连接性差异。静态分析显示,伴有畏光的患者相较于不伴有畏光的患者,表现出10个显著不同的连接性 (表1,图1),其中4个连接涉及小脑与其他区域之间的连接,特别是小脑与颞叶之间的连接显著减少。动态分析也揭示了6个显著不同的连接性 (表2,图2),特别是左侧小脑半球与右侧杏仁核之间的功能连接在伴有畏光的患者中显著降低。

图1. 伴有和不伴有畏光的偏头痛患者之间静态静息态功能连接模式的显著差异。

表1. 伴有畏光与不伴有畏光的患者在静态静息态功能连接性上的显著变化。

图2. 伴有和不伴有畏光的偏头痛患者之间静息态动态功能连接模式的显著差异。

表2. 伴有畏光与不伴有畏光的患者在动态静息态功能连接性上的显著变化。

讨论

这些发现突显了与偏头痛患者的畏光症状相关的独特连接模式。小脑半球与颞区之间的连接减弱可能是伴有畏光的偏头痛患者的特征性改变。小脑特别是VI小叶在偏头痛患者的功能连接性中起着重要作用,而本研究进一步强调了IV小叶在自主运动控制和认知功能中的潜在作用。此外,我们还观察到下丘脑与副交感神经系统相关结构之间的连接增加,这可能与偏头痛患者的疼痛处理机制有关。

值得注意的是,中颞回和颞融合皮质在伴有畏光的偏头痛患者的功能连接性中也发生了显著变化。中颞回是疼痛处理、声音感知和语义检索的重要区域,而颞融合皮质则与高阶视觉功能专业化计算相关。这些区域的连接性降低可能导致畏光症状的出现。然而,关于中颞回改变的功能连接性,尚不清楚哪些功能直接与光敏感性相关,这可能是间接效应。

研究结论

本研究的结果表明,小脑与颞区之间的静息态功能连接性的改变是伴有畏光的偏头痛患者所特有的现象。

原文出自 NeuroSci 期刊:https://www.mdpi.com/2673-4087/5/3/17

期刊主页:https://www.mdpi.com/journal/neurosci

NeuroSci 期刊介绍

主编:Dr. François Ichas, Institut des Maladies Neurodégénératives, France

期刊涵盖神经病学和神经科学领域的研究,旨在为全球科学家提供一个学术出版和交流平台,以促进神经病学和神经科学领域的发展。目前,期刊已被 ESCI, PMC, PubMed 等重要数据库收录。

2023 Impact Factor:1.6

Time to First Decision:19.9 Days

Acceptance to Publication:4.7 Days

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自MDPI开放科学科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3516770-1473075.html?mobile=1

收藏