研究背景:

植物作为地球上不可或缺的生命形式,在碳循环、大气平衡调节、水土保持、生物多样性维护以及生态系统稳定等方面发挥着关键作用。然而,近几十年来,受气候变化影响,植物面临着日益严峻的生存挑战。全球变暖引发的极端气候事件(如持续干旱、异常降水)以及海平面上升等环境压力,加之病虫害侵袭,严重威胁着植物的正常生长发育。这一系列环境胁迫已导致部分植物物种濒临灭绝,农业生产遭受重创,并引发诸多生态问题。

植物健康监测正成为数据驱动型精准化、智能化植物研究与作物管理的核心前沿领域。在众多监测模式中,可穿戴传感设备凭借其非侵入性、高灵敏度、集成化设计以及连续实时监测等优势,展现出突出的应用潜力。本文系统综述了基于不同植物信号的柔性可穿戴传感器的研究进展,根据其功能特性将其分为三类:物理传感器(用于监测应变、温度、湿度及光照等参数)、化学传感器(检测挥发性有机物、活性氧、离子及色素等指标)以及电生理传感器(感知动作电位与变异电位等信号)。重点探讨了这些可穿戴设备的传感机制与设计策略,并深入分析了当前技术面临的挑战与未来发展方向。

亮点 Highlights:

•总结了近年来的各类用于植物健康监测的可穿戴器件。

•总结了当下用于植物健康监测的可穿戴器件的不足。

•可穿戴传感器在植物健康监测中的优势和重要性。

•用于植物生长监测的可穿戴器件的改进方式。

文章解读

1.前言

传统植物健康监测技术(如遥感、近程成像、光谱分析和基因工程)在获取植物生理信息方面发挥了重要作用,但仍存在明显局限性,例如信号转换过程复杂、监测不连续、可能造成植物损伤以及设备刚性等问题,这些问题限制了其在植物表面的直接应用。近年来,可穿戴传感技术的突破性发展为植物健康监测开辟了新途径。这类传感器可直接贴附在植物表面,将植物生理、环境参数实时转化为可读的电信号,通过数据传输实现连续、个性化的植物状态监测。凭借其优异的表面粘附性、高检测精度、实时响应特性以及个性化数据采集能力,可穿戴植物传感器已成为当前的研究热点,展现出广阔的应用前景。

本文系统综述了植物可穿戴传感器领域的研究现状与前沿进展。基于检测信号类型,将可穿戴植物传感器分为三类:1)物理信号传感器(监测生长形变、光照、湿度及温度等参数);2)化学信号传感器(检测气体成分、农药残留及离子浓度变化等指标);3)电生理信号传感器。针对各类传感器,我们详细阐述了其选用材料、制备工艺及传感机理。同时,深入探讨了柔性可穿戴植物传感器面临的关键挑战与发展趋势,包括传感器-植物界面优化、气体交换平衡以及与复杂表面适配性等技术难题。本综述旨在为植物可穿戴技术的创新发展提供理论依据与技术指导。

物理传感器:植物和环境中的物理信号检测(应变、温度、湿度和光线)。化学传感器:植物化学信号检测(VOC、ROS、离子和色素等)。电生理传感器:植物电生理信号检测(动作电位、局部电势、变异电位、系统电位)。

2.物理传感器

植物生长过程中会产生多种与其生理状态和健康密切相关的物理信号,主要包括以下几类信号: 由植物自身生长活动产生的形变信号、风或物理支撑结构导致的应力变化,茎流、环境因素引起的微环境和表皮温度信号,湿度信号和土壤湿度水平以及响应环境光的光学信号。这些物理信号的监测对于理解植物生理机制、优化生长条件以及早期健康诊断具有重要意义。

a) 通过沉积石墨-壳聚糖复合油墨制备的可拉伸应变传感器:包含制备流程示意图及实际应用场景展示。

(b) PDMS基全有机透明应变传感器:器件结构展示,设计原理与应用实例。

(c) 用于植物径长监测的光电生长传感器:包含光学检测原理及田间部署示意图。

(d) 基于石墨/碳纳米管复合油墨的可拉伸应变传感器示意图及应用展示图。

(e) 自适应缠绕式应变传感器:传感器制备工艺流程示意图,传感机制原理图解及器件图像,番茄幼苗24小时连续生长监测曲线。

(f) 豆芽表皮水转印LAME传感器:水转印工艺示意图,生长时间与芽体相对长度/传感器相对电阻的对应关系曲线。

(a) 基于Au/Cr的温度传感器结构设计示意图及植物表面温度实时监测效果展示图。

(b) 湿度传感器与干旱胁迫监测:传感器结构设计图及植物干旱胁迫响应检测示意图。

(c) 基于蒸汽沉积法制备的生物阻抗传感器:电极制备工艺示意图,基于叶面阻抗变化的干旱胁迫反馈。

(d) 多模态植物监测传感器:集成化传感器结构示意图,环境光强检测应用实例。

(e) 基于ZIS薄膜的光传感器:器件构造示意图,环境光监测性能展示。

3.用于监测化学信号的植物可穿戴传感器

植物在应对生物/非生物胁迫(如干旱、盐害、光照异常及病原侵染等)过程中会释放多种特征性化学信号分子(如有机分子、无机分子、自由基和离子),这些分子的动态变化可反映胁迫类型和程度。准确监测这些信号对植物健康评估和胁迫预警具有重要意义。

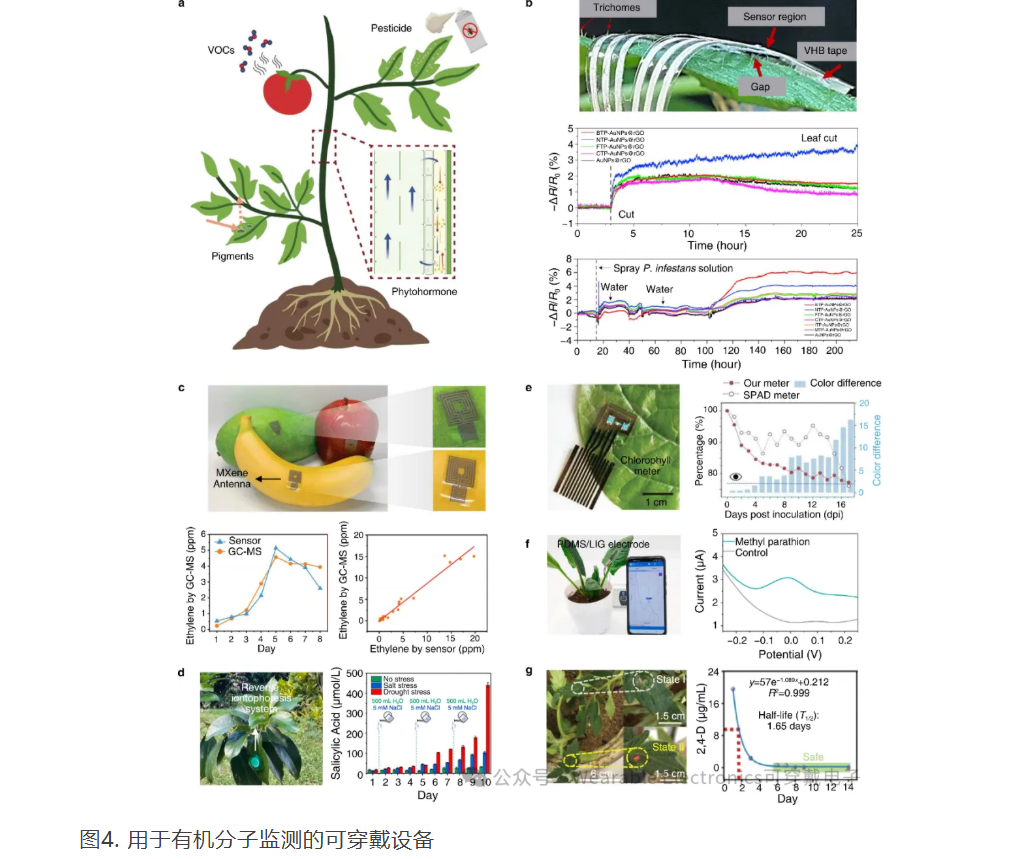

(a)植物在胁迫条件下产生的典型化学信号分子,包含挥发性有机化合物、植物激素、色素和农药残留。

(b)可穿戴式多重化学电阻传感器阵列:柔性传感器阵列穿戴在番茄叶片的示意图,器件可实时监测由生物/非生物胁迫诱导的VOCs动态变化。

(c)基于Mxene的打印传感器,包含器件照片及检测水果释放的气态植物激素(乙烯)。

(d)基于反向离子电渗传感器系统的可穿戴设备用于植物叶片非侵入式水杨酸(SA)原位监测系统图示。

(e)植物叶片可穿戴式叶绿素监测仪照片及不同检测方法对病毒侵染植物叶绿素衰减追踪的性能对比。

(f)柔性LIG/PDMS电极穿戴在菠菜表面检测有机磷农药残留的图示。

(g)水凝胶荧光传感器用于番茄叶片上2,4-D农药的降解监测图示。

4. 用于植物电生理信号监测的可穿戴传感器

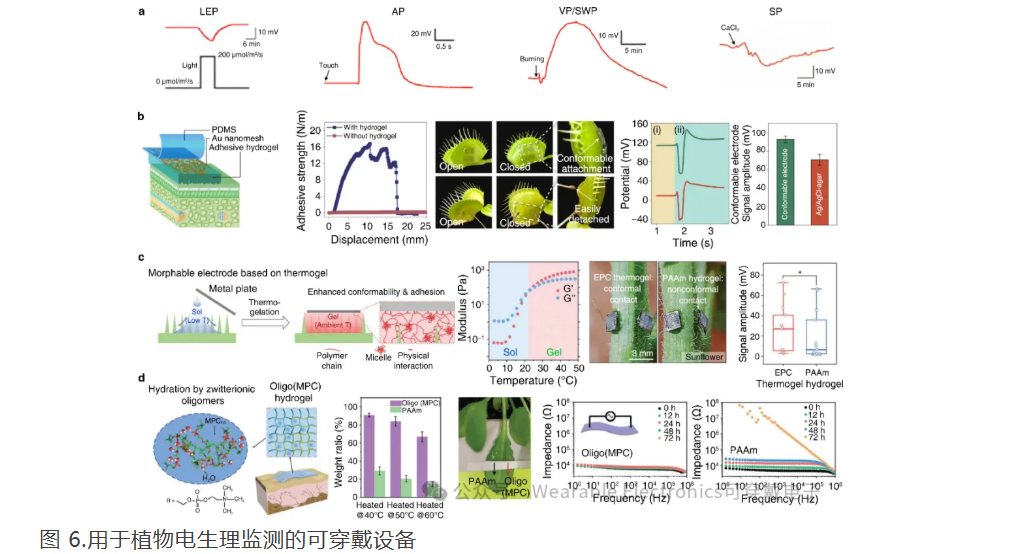

尽管植物不具备特有的感觉器官或细胞结构,但它们能够对温度变化、光照、盐胁迫、干旱、机械损伤及昆虫活动等外界刺激产生长距离电信号,这些信号以电脉冲形式传递至其他器官,其信号传导速度与效率显著优于化学信号途径。电生理信号监测已成为评估植物健康状况及其环境感知能力的关键技术手段,因此对植物电生理信号的解析与实时监测具有重要意义。根据信号触发机制与传导特征,植物电生理信号可分为四大类:局部电势(LEP)、动作电位(AP)、变异电位(VP) 和系统电位(SP)。

(a)植物中四种常见的电生理信号 。

(b)基于水凝胶的适形电极,其可以稳定地附着在捕蝇草叶子的表面,获取优良的电信号。

(c)温敏凝胶电极(EPC): 基于溶胶-凝胶转变的EPC热凝胶电极能紧密贴合在多毛向日葵茎秆表面,相比于传统Ag/AgCl表面电极可获得更强的信号强度。

(d)低聚物(MPC)水凝胶:该材料可与水分子形成多重氢键,在不同加热温度及超过72小时的测试中均保持优异的保水能力。

读后感:

本文系统阐述了用于植物健康监测的三类典型可穿戴传感器,并分析了相关监测技术及传感机制。尽管当前植物可穿戴传感器在健康监测领域仍面临诸多技术挑战,但通过持续的技术创新与跨学科协同攻关,这些问题有望得到解决。在未来,可穿戴传感技术将在精准农业、植物生理研究和生态环境监测等领域展现出广阔的应用前景,为农业智能化转型和可持续发展提供重要技术支撑。随着技术体系的不断完善和应用场景的持续拓展,基于可穿戴传感的植物健康监测系统将朝着更高精度、更高效率的方向发展,从而推动现代农业与生态环境保护的协同共进。

作者简介:

张飞龙:研究员,博导,中国科学院理化技术研究所。主要从事仿生智能界面粘附材料与柔性器件的研究,并将其用植物健康监测和昆虫运动控制。研究成果发表SCI论文60余篇,包括Nat. Mater. , Nat. Commun. , PNAS, Angew. Chem.等,引用3800余次。目前为Wearable Electronics和Journal of Bionic Engineering青年编委,担任Adv. Mater., ACS Nano, NPG Asia Mater., Langmuir等独立审稿人。曾获2023中国新锐科技人物卓越影响奖、2023年度纳米研究青年科学家奖(Nano Research Young Innovators (NR45) Awards)等。

许利苹:教授,博导,北京科技大学,化学与生物工程学院,致力于纳米生物传感和多尺度界面材料的研究。从表界面纳米材料的结构和性能出发,对纳米传感器的传感性能进行调控。曾获2018年中国分析测试协会科学技术奖(CAIA奖)一等奖,2018年高等学校科学研究优秀成果奖自然科学奖二等奖等奖项,入选2013年度“北京市青年英才计划”、2019年度中国科学院青年创新促进会特邀会员。目前已在Chem. Soc. Rev., Adv. Mater., Angew. Chem. Int. Ed., Adv. Func. Mater, ACS nano. 等国际著名期刊上发表多篇学术论文。

基金支持:

本文受中国科学院战略重点项目(XDB1030402)、国家自然科学基金(22035008,22375016)、北京市杰出青年科学家计划(JWZQ20240102014)和北京市科学技术委员会(2182036)的资助。

【文献链接】

Shihao Wu, et al. Wearable plant sensing devices for health monitoring, Wearable Electronics, 2025, 2, 100-115

https://doi.org/10.1016/j.wees.2025.03.002

期刊介绍:

Wearable Electronics是一本全方位关注可穿戴电子领域发展的开放获取型学术期刊,期刊刊发文章涵盖可穿戴电子的基础研究和技术应用两个方面,内容涉猎广泛,刊发文章包括但不限于:与可穿戴电子相关的材料(基底材料、金属互联材料、活性层材料、封装材料等)、功能器件(传感与探测器件、通讯器件、存储器件、显示与发光器件、能量转换与存储器件、数据采集与集成电路等)以及与之相关的先进制造技术及理论研究(建模、仿真、制造、集成、封装以及与可穿戴电子产品相关的应用技术等),致力于应对可穿戴电子领域及其核心技术出现的各类全新挑战。

目前,期刊已被Ei Compendex,INSPEC,CAS(美国化学文摘),EBSCOhost等数据库收录。

主编和编委团队:

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自科爱KeAi科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3496796-1484971.html?mobile=1

收藏