精选

精选

研究背景:

液晶材料(LCs)因兼具晶体的各向异性与液体的流动性,表现出光学各向异性、独特的自组装性质和多模式驱动的刺激响应性,使其在显示器领域取得了巨大的成功。近年来,随着人们对信息可视化以及设备便携化的需求日益增多,基于液晶材料的可穿戴可视化设备也得以快速发展。液晶材料的刺激响应性能够将刺激放大为直观可视的光学信号,同时液晶材料自身的机械稳定性为其在可穿戴技术中的应用奠定了基础,这些应用囊括了传感器、智能织物、伪装和信息加密等领域。然而,液晶材料在未来应用中仍然面临挑战,尤其是对刺激源的定量分析和解耦、图案显示的精细化以及对分子取向的编程。因此,基于液晶材料的结构特点,进一步优化在可穿戴、可视化领域的功能应用,将赋予传统的液晶材料领域新的发展契机。

亮点 Highlights:

总结了利用液晶材料刺激响应性的可穿戴设备;

液晶材料的有序结构赋予了其在视觉传感领域中的独特优势;

液晶材料的动态颜色调制特性可实现伪装和信息加密功能;

液晶材料可与其他可穿戴设备集成,丰富其功能。

文章解读

1. 前言

随着数字化时代对便携、高交互性电子设备的需求增长,柔性电子技术(如电子皮肤、医疗监测设备)成为关键发展方向。液晶凭借其优异的刺激响应性(对热、电、光、磁)和机械稳定性(尤其是液晶聚合物LCPs),在可穿戴设备的动态可视化反馈中展现出巨大潜力。本文旨在综述液晶材料在可穿戴可视化设备中的最新进展,涵盖传感器、伪装、防伪、信息加密等应用领域,并探讨未来挑战与发展方向。

2. 液晶的可视化历史

液晶的可视化应用起源于显示技术。1888年,Reinitzer首次观察到液晶相的双熔点现象;1962年Williams发现液晶的电光效应,随后Heilmeier于1968年提出动态散射模式,奠定了液晶显示(LCD)的基础。液晶显示器通过电场调控分子取向实现光调制,因其高分辨率、低功耗成为主流显示技术。21世纪以来,液晶研究逐步突破显示领域,拓展至光子学、生物医学和软执行器等领域。例如,胆甾相液晶的螺旋结构可通过机械力、温度或电场改变螺距,实现结构色的动态调控,为可视化传感器和伪装技术提供了新思路。

3. 基于液晶的可穿戴设备

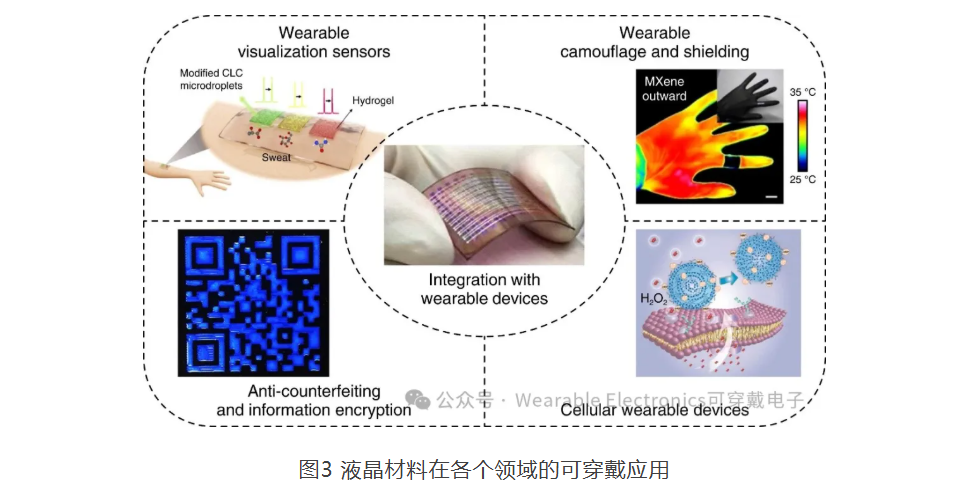

迄今为止,已报道了大量基于液晶材料的可穿戴设备,包括在可穿戴可视化传感器、可穿戴伪装和屏蔽、防伪和信息加密、细胞级别的可穿戴设备以及液晶材料与其他可穿戴设备集成方面的应用。

基于液晶材料的可穿戴可视化传感器可对佩戴者的运动、生理信息和外部环境进行实时可视化监测。液晶材料的分子排列呈现各向异性,在外部刺激下可重新排列,形成有序或无序结构。这种重新排列会改变材料的光学特性,如折射率和双折射,从而影响光的传播和反射,实现视觉传感功能。

与被动接收外部刺激的视觉传感器不同,基于液晶材料的可穿戴伪装和屏蔽系统可主动调整内部结构以适应外部环境,尤其适用于隐形应用。胆甾相液晶的可调螺旋结构能够形成动态光子晶体,这种现象让人联想到自然界中观察到的变色机制,如变色龙。这种颜色适应是可穿戴伪装和屏蔽系统的基本原理。此外,通过集成功能化材料,这些系统还能为特定信号提供屏蔽能力。

液晶材料可根据外部刺激在不同的图案和颜色之间进行动态切换,从而实现防伪和信息加密等高级功能。要实现这些功能,需要对液晶图案进行一定的编程操作,而打印则是图案编程的常用技术。除了直接用于信息加密外,这些经过修改的图案还可印刷到织物上,或作为标签贴在织物上,为可穿戴应用奠定基础。

细胞可穿戴微型器件是一种紧凑型表面附着器件,旨在监测细胞生理活动或所处的环境状况。这些设备通常具有核壳结构,其中外壳有助于粘附和保护,而核中的液晶液滴则用作可视化的传感器。由于这些传感器以 “可穿戴”的状态附着在细胞表面,因此可以方便地检测通过细胞膜释放的代谢物,或暴露于有毒物质的情况。

液晶材料具有多功能性,既可作为独立的可穿戴设备使用,也可集成到其他柔性系统中,比如有机场效应晶体管、柔性太阳能电池,以改进或扩展这些器件的可视化功能。

4. 总结与展望

液晶材料在可穿戴可视化设备中展现出独特的优势,比如低功耗、柔性、多模态响应。然而,液晶材料仍面临一定的挑战,特别是对液晶材料自组装结构的编程精度不足、外界刺激信号难以解耦、难以在灵敏度和稳定性之间取得平衡。未来的研究需解决这些关键问题,进一步推进液晶材料在可穿戴可视化设备中的应用。

读后感:

本文概括了近些年来液晶材料在可穿戴设备中的应用,尤其是在可视化领域。液晶材料能够将感知功能加以可视化显示,避免了复杂的数据处理过程。尽管液晶材料目前仍面临着一些问题,但是通过对液晶材料结构与功能的深入研究,有望解决这些问题,并在未来发展更多创新性的应用。

作者简介:

徐洋:同济大学青年百人A岗教授,博士生导师。长期从事智能软物质材料的基础研究及其在智能传感、仿生器件设计和智慧医疗等前沿交叉领域的应用探索。截至目前,已在国际主流SCI期刊发表论文50余篇,参与编写英文书籍1章,参与申请中国及国际发明专利7项。其中,以第一作者或通讯作者在Sci. Adv.、Adv. Mater.等国际主流期刊发表论文20余篇。

黄佳:同济大学长聘特聘教授,博士生导师。长期从事有机半导体、柔性电子器件、传感器,以及人工神经突触器件等信息材料领域的研究。截至目前,已在Nat. Commun.、J. Am. Chem. Soc.、Adv. Mater.等国际主流期刊发表论文130余篇,并获得美国和中国授权发明专利14项。

基金支持:

本文受国家重点研发计划(2021YFA1101303)、国家自然科学基金(62074111、22105043、22305175)、上海市教委创新项目(2021-01-07-00-07-E00096)和中央高校基本科研业务费的资助。

【文献链接】

C. Wu, Z. Lu, Y. Song, N. Li, Y. Xu, J. Huang. Wearable devices based on liquid crystal materials: Applications and challenges in visualisation, Wearable Electronics, 2, 85-99 (2025).

https://doi.org/10.1016/j.wees.2025.03.001.

期刊介绍:

Wearable Electronics是一本全方位关注可穿戴电子领域发展的开放获取型学术期刊,期刊刊发文章涵盖可穿戴电子的基础研究和技术应用两个方面,内容涉猎广泛,刊发文章包括但不限于:与可穿戴电子相关的材料(基底材料、金属互联材料、活性层材料、封装材料等)、功能器件(传感与探测器件、通讯器件、存储器件、显示与发光器件、能量转换与存储器件、数据采集与集成电路等)以及与之相关的先进制造技术及理论研究(建模、仿真、制造、集成、封装以及与可穿戴电子产品相关的应用技术等),致力于应对可穿戴电子领域及其核心技术出现的各类全新挑战。

目前,期刊已被Ei Compendex,INSPEC,CAS(美国化学文摘),EBSCOhost等数据库收录。

主编和编委团队:

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自科爱KeAi科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3496796-1484970.html?mobile=1

收藏