认知科学会否象其它人探索的流派一样,经历早期扩张后,转向瓶颈,并为“统一性”所代替?这需要回答它的基础瓶颈。

认知科学,是心理学发展中,对人的揭示,转向“信息”属性揭示的又一次扩张。到1970年代,认知科学已经蓄积良久。到当代,并未延续早期的迅速扩张,而慢慢进入瓶颈。按照一般的科学发展规则。要么是方法学问题,要么遇到了重大延展的方向性问题。这存在两个七寸:

(1)何谓信息?

认知科学的目标是研究“人”的“信息与信息加工”。它是信息科学与人的研究交叉、蓬勃发展的原因。但,认知科学从其产生开始,并未回答:人的信息为何物?即,人的信息系统到底在“加工什么”?或者“加工对象”为何物?

这就需要区分一个基本量:信号和信息。

在人的认知系统中,何谓“加工对象”?在心理学中,SOR范式,能够回答的,也就是人的“刺激”S。这就把人的加工的对象的本质,逼近了它的极端。在1970年代,吉普斯提出对刺激的诘问,它的高度基础性,始终未能在学界引起高度响应。

信号是“内容意义”的。信息量则是“信号内容”传输的“大小”的“计量”。而人类的认知是“内容意义”的,对“内容”的界定,也就是对“信号”的界定。信号是对人所识别的物理物、生物、社会物、信息物的属性、特征量的表示和表征。显然,这不能由“狭义信息学”来回答,而由“人文属性”来回答。

(2)质性和量性

在心理学、认知等各个分支中,心理的度量的量,往往是质性的,而不是量性的。即通过等级变量而不是“量性”的代数量来度量。差异性方法、多元、概率、中介、调节等的适用,在起步点起,就离开了“代数性”和“数理演绎性”,自变量和因变量的“量性”关系,就失去了。

建立“数理方程”的方法,来描述心理规律的方法,只在“心物领域”是用“加工内容”(物理量和心理量)来描述的,其它领域在始终未能实现“加工内容”的加工规律的成功。这一直困扰“心理学”和“认知及其交叉学科”。

或者说,在对人的“认知信号”上研究的“心理学”,始终未能在“功能上”恢复人的“认知功能”。揭示人的“认知功能”的方向,在方法学底层上,就存在了天然瓶颈。

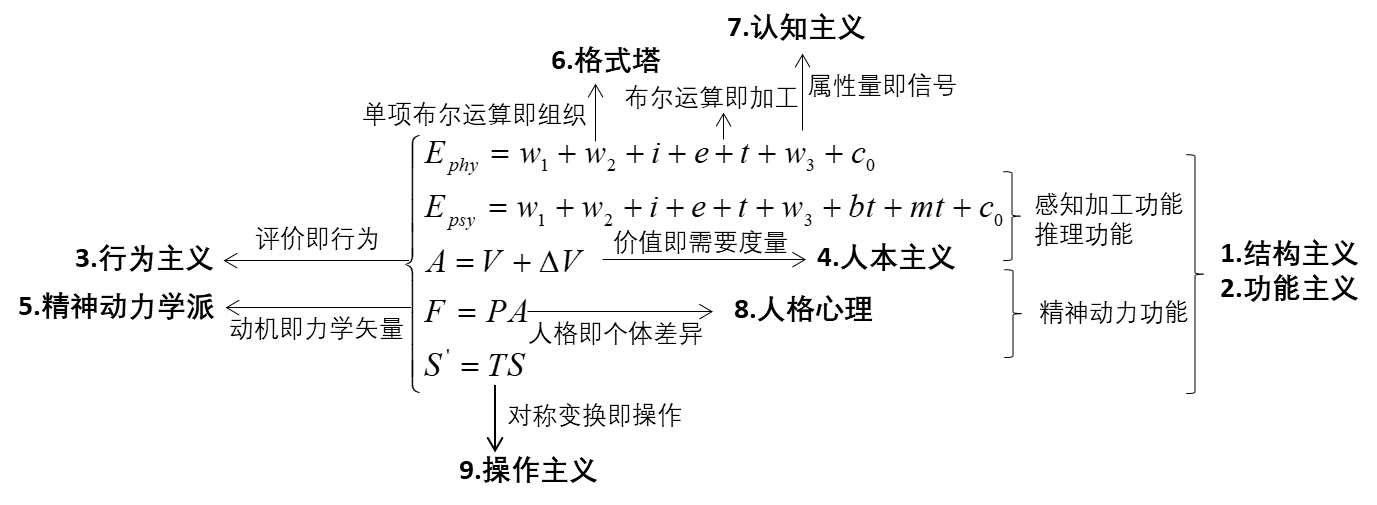

认知若仅仅是人的信号的属性,在心理学结构、功能、行为、格式塔、人本、认知等,均需要统一在一起,才能实现“心理学”的统一,而认知仅仅是“人”的学科研究中的“属性之一”。

统一性质的人的理解,应该打破这个限制,从“信息”转向“内容”,实现人的学科的统一。也就是再次回到人的“功能”上,来理解人所具有的各种属性。

这样,认知科学和结构主义、机能主义、行为主义、人本主义一样,可能回到了它的本位。人的基理:

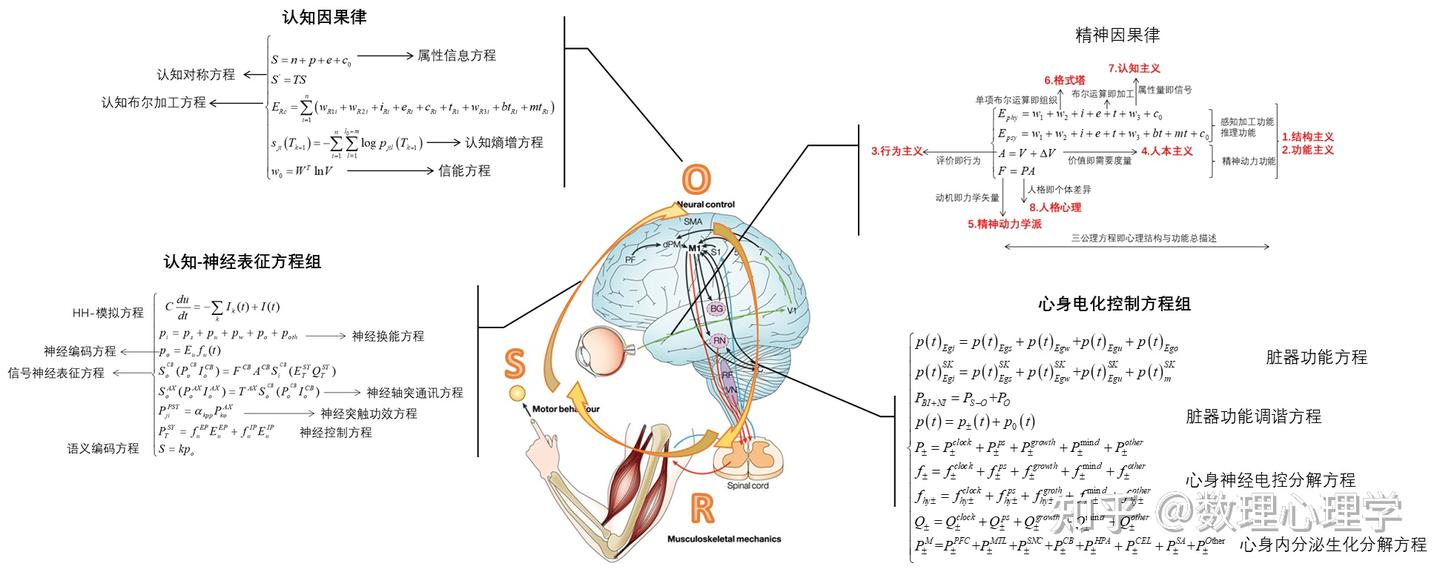

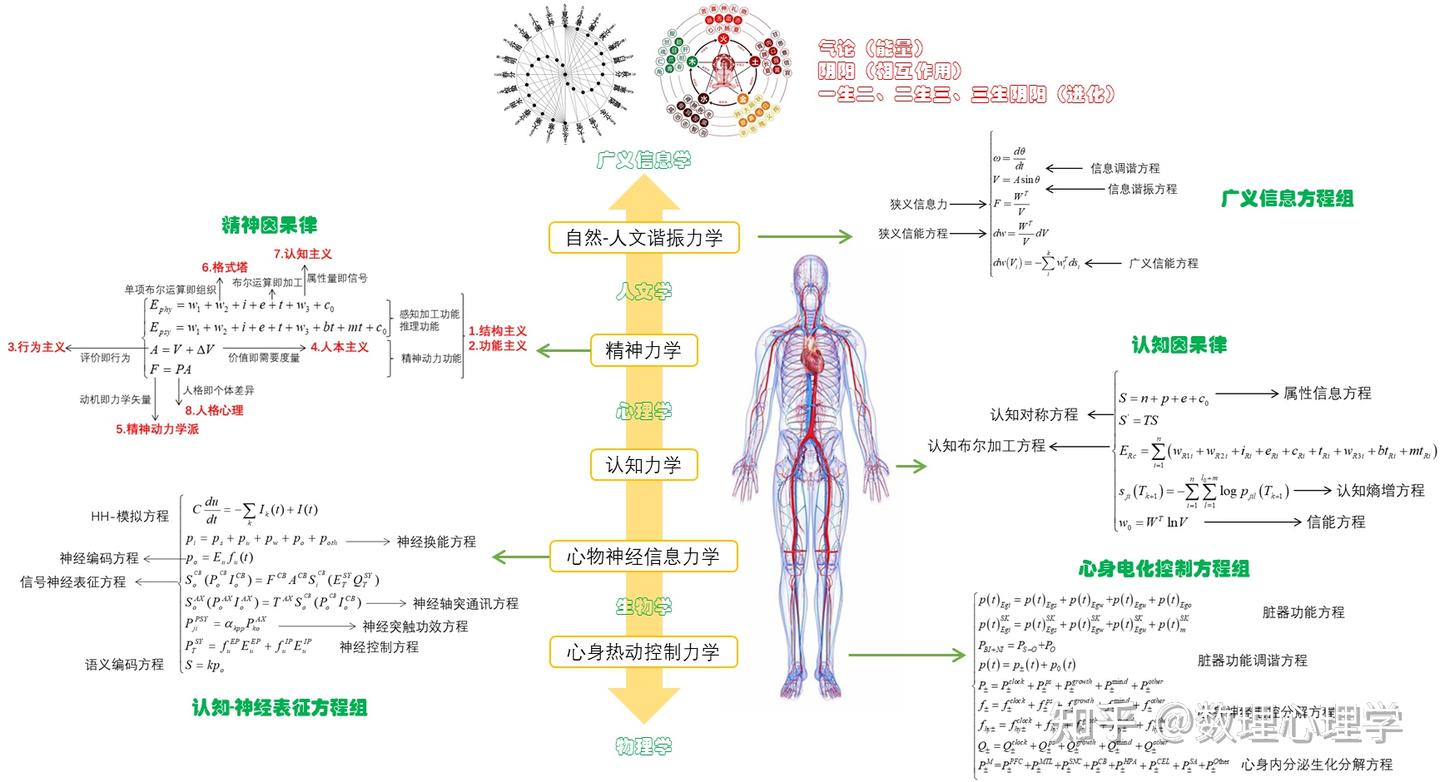

(1)利用系列统一的方程组,可以实现统一。它类似物理学的学科。

(2)人的统一性的学科,是生物学、心理学、社会学、人文、信息学的基础理学的共同的统一。

物理学为引领的自然科学的统一,是“非人”学科的统一。

人的学科的统一,是“人”的“基础理学”的统一。打破了人的学科的七寸:信号、量性,则人的学科,就走向了“方程”可表达、方程可计算的数理学科。

数理心理学,以统一性为标定,将不在是对旧体系的修补,是把“人”的“唯像学”,推向“数理公理”的理论架构的学科。它慢慢建立,并形成它的体系。

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自高闯科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3478362-1504374.html?mobile=1

收藏