人与自然人文地理的合体,形成了地域多样性的文化,文化的模式,也是人文地理模式,它是环境决定性质的。也就是“天人合一”。

把“天地人”作为对象,是中国科学区别与西方物质科学的本源,它决定了东方的人的描述的数学、几何学、动力学和架构逻辑的哲学。在“牛顿”体系中发展的思维逻辑、方法学,始终未能覆盖“人文科学”的“知识逻辑”,人文科学发展的总逻辑在何处?

人的生存环境描述——文化产生的条件根源

人的生存环境,包括天文环境、地球物理环境、生命生态环境、社会价值环境。它们统一受“天体”的“能量周期”调谐。

例如:地球自转和公转,决定了地球坐标系中,太阳东升西落和南北回归。产生昼夜晨昏变化、四季的热力变化。调节醒睡、四季生长,这是“热力”信号变化的信息学规律。

以地球为坐标系,以地轴为参考轴。则可以得到:

中国的天球坐标系

2.把地球地轴作为零点的时间模式

2.太阳能量调谐

把太阳作为信号发生源,地球就成为信号的“信宿”。它的信号满足

能量信号调制,对地球的模式的影响:

(1)食物链能量的传递和衰减

(2)胡焕庸曲线:季风和水线与人口分布关系

(3)温度与王朝兴衰:竺可桢曲线

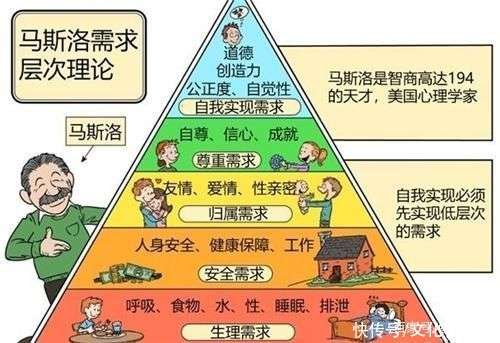

(4)马斯洛需要

需要进化的投射

3.把地球地轴作为零点的地球周期模式

由此,地球上的温度模式:

动物一天内最佳活跃期(周期)。

植物生长周期

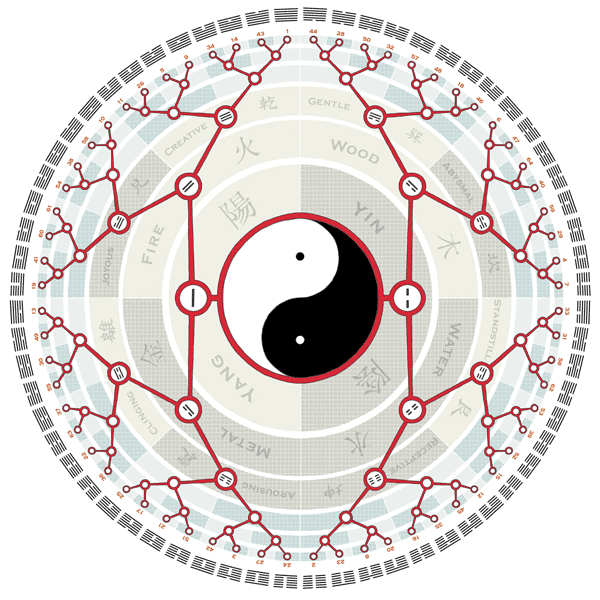

3.周期性模式的文化几何学表示

自然界中的热力、四季、时间、植物生长、动物活动的时间周期模式表达。在时间上,它们的周期模式并不同步,则有:

(1)天文时开端:冬至

(2)地球地表地温开端:大寒

(3)生命生长开始开端:春节

用圆表示的,周期行为模式。是人生活的“环境”的周期性的数理描述。乐温在心理学中,一直寻找环境的描述,并企图建立它对人的影响,格式塔场论没有成功。在中国的科学中,且是数理模型意义的。

人体是个热机系统,天然的受这个环境信号调制:

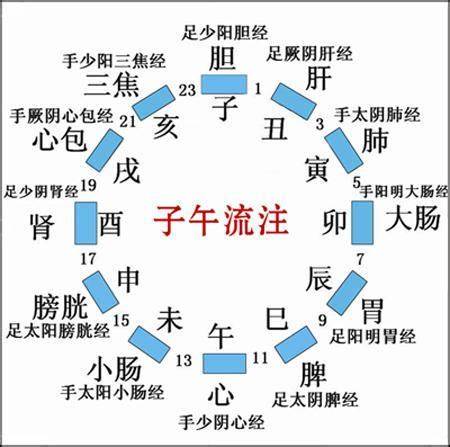

由此,产生了子午流注

把所有循环放在一个圆上,进行表示,并采用数学编码,在没有三角函数的情况下,采用二进制编码。

把这些做成人的“价值”观念,就构成了“文化模式”。文化模式的模型,在中国,不在西方。人文科学的统一的几何学表示,也不在西方,尽管,西方提出文化学概念,无意义。文化学的模型,早在中国就建立了。

4.文化能否作为心理刺激变量

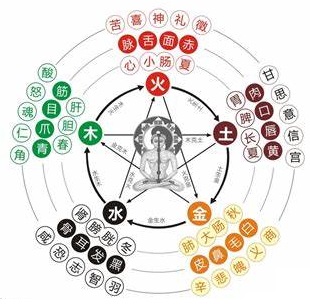

从“人与自然关系”建立的人的“价值观念”的心身合一的体系。不是认知科学、不是居身认知,它是中国人建立的“中医的五行动力系统”。

五行,首先是水循环过程中的五个动力要素,地球物理的环境模式的动力学被找到了。

环境是人体能量信号的调制着,也就受五个动力要素调谐,构成“信能通信”。

中医的模型,是动力学、控制学模型。中国文化中的价值观念被三个基础渗透:

(1)气论——能量

(2)阴阳——高低能态、高低能态物质、相互作用物质

(3)五行——五个动力学要素

这些价值观念,又以语言学来编码,遍布文化,日用而不知。

4.文化是数理意义的

人在环境中,形成的模式,既是地域性的,也是普适性意义的,是人与自然的适应性、物理约束决定的。

文化是现象、中国“天地人”为对象的科学,包含了几何学表示(超越笛卡尔坐标系,它是生态坐标系)。包含了动力学(相互作用关系)。

建立它的数学公理表述,和推演体系,就建立了“天地人”的数理理论表述体系,顺便统一“文化学”。顺便推翻李约瑟之问。中国天然的存在科学,而不是文艺复兴开始的科学概念。

西方的叙事可能均存在问题:

(1)科学分离与哲学,还是哲学源于科学?

(2)自然观察和实验室观察的科学起源,实验室建立,就作为一个学科来源?

是时候,重整科学史?尤其在人文转向数理的过程中,蕴涵了新的兴起。

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自高闯科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3478362-1500353.html?mobile=1

收藏