博文

西方心理学统一后转向何处?

|

“心理学”存在两个有趣的问题:

(1)心理学能否向物理学一样,建立公理可以演绎的数理学科?

(2)构建本土心理学体系?

在讨论这两个问题之前,首先不采用“科学”这一概念,而用“知识体”来代替。这样,就可以看到,科学向前发展中,分离过至少两大知识体:

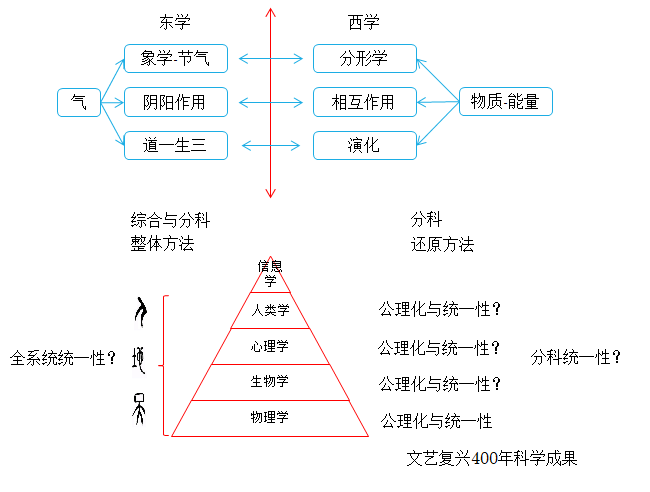

(1)东方以“人与自然关系”为目标对象,而发展起来的人类知识体系。

(2)西方以“物质对象”为目标的相互作用关系,而发展起来的人类知识体系。

这就发展了两类哲学和哲学体系,以及在各自方法哲学下发展起来的知识体。也就是,在知识的发端的对象上的不同和路径,促发了各自的哲学、知识体系。

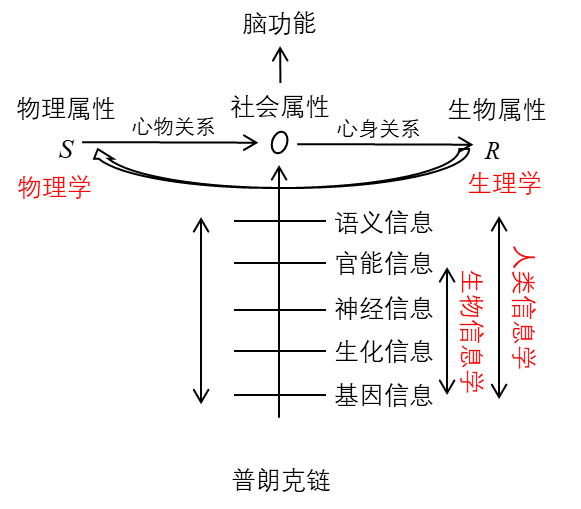

“西方心理学”从逻辑上,并不是直接从哲学中分离出来了知识体系。它的本质是生理学与物理学交叉、物理学与心理学交叉,在这三个交叉点上,分离了心物、心身关系问题,剥离了“西方心理学”,它是其它学科拉动的心理学。而不是哲学的心理学。而西方哲学又天然的带有了心理学特性。

西方心理学从其开始,由于自然科学的介入,物理的、生物的方法学直接渗透,西方心理学沿着“解析”的路径行进的。它具有下述的特性:

1.在心理功能结构上:(1)对心理结构进行解析。(2)对心理结构的记忆属性进行解析。(3)对心理的内容进行解析。这是信号意义的。

解析性质的研究,必然要回答两个基本问题:

(1)整体的心理功能是什么?精神分析学派、人格心理学、人本主义、行为主义等的剥离,就成为一种必然。

(2)人的信号如何运作?认知心理学、认知神经科学逼近的事实是:把心理学推向了信息科学,或者说是“广义信息学”。

统一“西方心理学”破题的关键,就是“首先”建立上述两个基本律的统一性。这至关重要。

在S-O-R的因果结构中,在功能上,首先要回答:(1)刺激信号的数理本质,也就是进入到人的信息通道的内容的本质是什么?答案是“事件”。也就是处于“相互作用”的人与人、人与物、物与物的信息结构的统一表达的信息结构是什么?

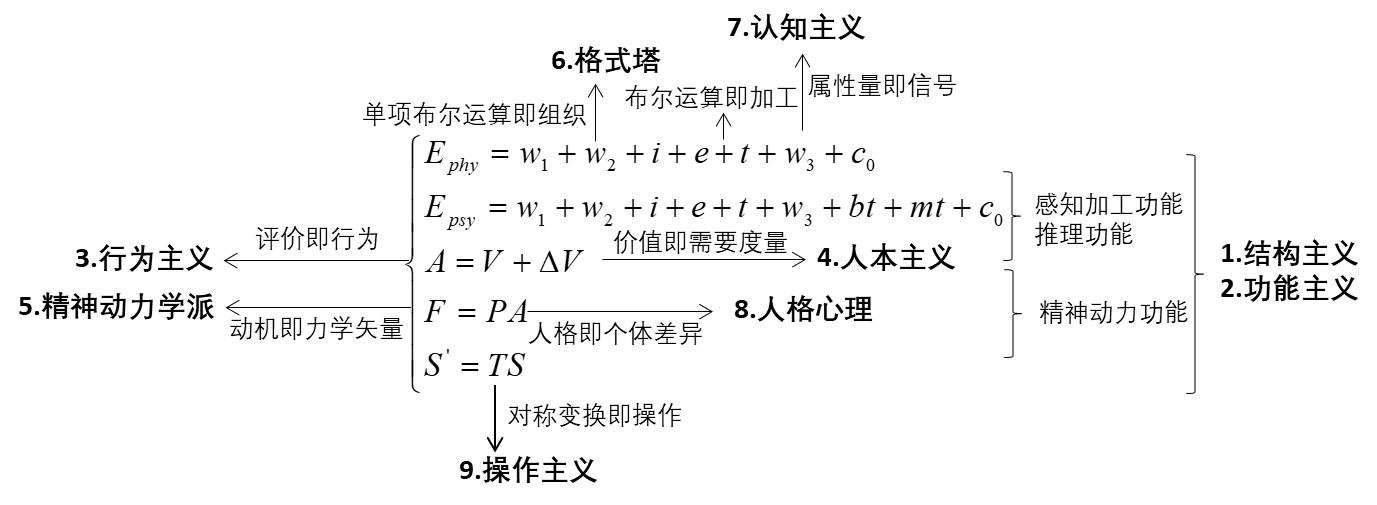

(1)事件信息结构方程。见下式有两种表达式:物理事件信息结构方程、社会或心理事件方程。

在S-O-R模式中,在功能上,其次需要回答:(1)人的价值决策本质,(2)人的外行为关联。(3)马斯洛需要模型、精神动力(动机)、动机成分(弗洛伊德动力学)、个体差异(人格)4者之间的关系。

行为模式方程(下三)(人的评价决定人的行为、人的评价又价值量、场景变化量决定)、精神力学方程(下四)(精神动力由评价和人格差异决定)。价值量、评价量可以用“心理常模”来测定。

这样,西方心理学在“精神动力层次”的“动力学”关系,就可以用一个统一的方程组来表示。命名为“精神因果律”。它可以“统一心理学的9个学派”。人的精神动力关系,也就可以清晰的显现。对人的规律的诠释,这套方程组,并为走向“复杂性”,而走向了“简单性”。这是个非常有趣的尝试。

若上述方程组成立,西方心理学会出现一个可见的局面:(1)用有限的几个方程,实现人的精神规律的数理表述是可能的。(2)长期以来,西方心理学追寻物理统一性走向,还是追寻生物多样性的走向,至少出现了一种“可见”的“路途”。走向数理公理性。值得探索。

精神因果律,回答了精神动力的问题,也统一了以往“实验唯像学发现证据”。

人的精神功能性,建立在“语义信号”基础之上。认知揭示的“意义”,需要建立人的“信息”和“信息加工率”。而在心理学的信息探索中,这一问题难以进展。在于,在信息层,西方心理学为给出“刺激”的“数理描述”。这极其致命。一旦刺激不能“数理表述”,其后的经验、感知、逻辑等的数理表述,均由于和它的关联而受阻。“什么是元信息”?“什么是认知的基本单位”?这一问题,在认知界凸显。

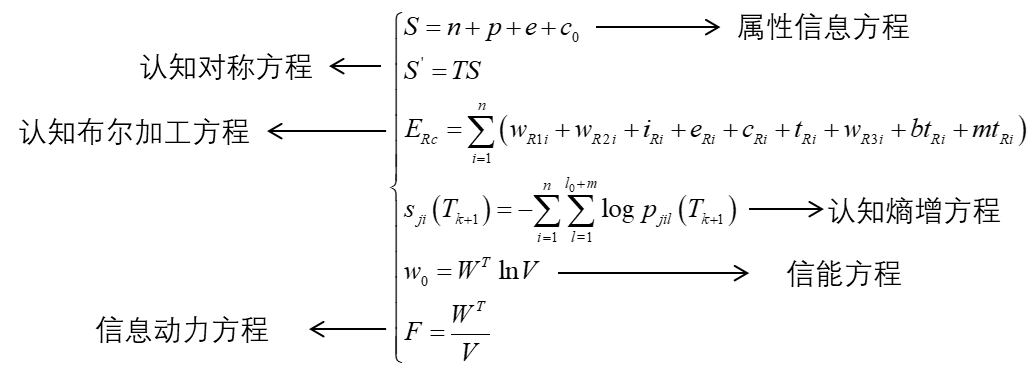

把信息两个字,改为“信号”,思维逻辑就会大变。人的认知系统加工的是“变量”,变量才是“信号”。变量传递、运算需要能量,变量信号变动时耗费能量的量度,才是“信息量”。突破认知,也就可以借助“事件结构方程”,确立人的“信号结构方程”。人对信号的运算的本质:布尔加工运算。信号、能量、信息量之间的关系,就是:信能方程。推动这个能量过程的,就是信息动力。这样,认知心理学,就可以建立一套“统一方程组”。

认知因果律

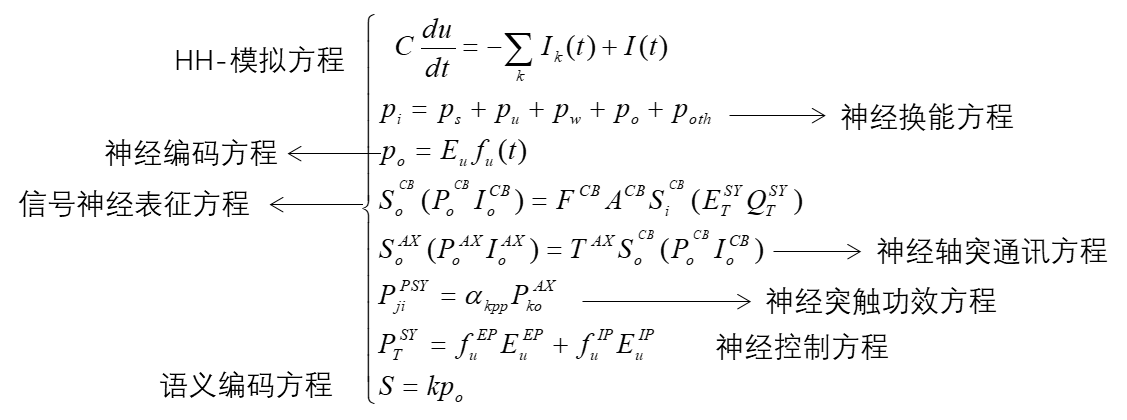

然后,再利用人的感觉器作为信号的调制器、初级皮层作为信号的解调器。只要突破了神经的编码规则,则人在认知的上行通路的规则,也就是“心物”的加工原理,就可以从认知、神经的实验唯像学发现中,建立起统一性的、各个通道的、多模态的“心物信号表征的统一因果律”。认知心理学、认知神经领域的“实验唯像学发现”,累积日久。统一性支撑的大量发现,也就促发而实现。这和当前的“脑科学”研究的“复杂性路线”,又分离了开来。它再次走向“简单性”。

认知神经统一性的促发,若上述方程均正确,则回到其根源点,则是由于“刺激信号结构”的表达的数理突破,使得人的认知的神经、官能结构,具有了天然的“唯物参照”的“校标”,而沿着“客观性”、“唯物性”前进,而成为了统一性,而不是各类“错觉”的“客观性”与“主观性”的剥离。而认知神经坚持的调制、解调又再次回到了“非错觉”的“主观客观性”,即人的主观在心物层次,尽可能的客观、忠实表达物质世界。

但是,上述,并不回答“整体的人”与“自然”(物理、生物、社会)之间的相互作用关系。即人的“经验内容”的本质,或者说,它只是回答了“人的信号工作”的“形式逻辑”,却不回答“人的内容逻辑”。形式逻辑是信号工作的逻辑学原理,还需要回答“内容工作原理”。西方心理学、认知心理学、认知神经,均会陷入瓶颈。因为内容是“功能学意义”的。功能的本质是“人文意义”的。

在世界上,是否还存在一个知识体,回答了“人与自然之间关系”。在东方知识体中,它是另外一种形式的知识体,也是科学知识体的一部分。这一知识体:公理显然、体系完备。

这也就回答了,心理学一直渴望的一个事实,在东方的科学知识体中,早已建立了“人与自然关系的知识体”。西方心理学统一后的转向,是显然的。它是东方-人文体系的数理体系上,建立它的数理公理表述,是继西方心理学统一后,转向自然-人文科学统一性又一次分水岭。本土心理学本来就在。

《易经》(天地人的自然表征几何学、编码学系统)、

《道德经》(规律的属性)、

《周髀算经》(历法天文测量学)。

《五运六气》(气候表征)、

《黄帝内经》(人与自然、心身谐振关系)、

《中庸》(情绪心理学、行为心理、社会心理的谐振力学)、

《庄子》(思维辩证法)

《礼记》(社会关系-竞争与协同)、

《三十六计》(内在动机、外在动机关系)、

《孙子兵法》(组织心理学)、

《韬略》(管理心理学)、

《神农本草经》《脾胃论》(人体热力调谐药理学)、

《伤寒论》(人体热机力学)

https://wap.sciencenet.cn/blog-3478362-1479986.html

上一篇:“岐黄医学”为何会成为“心-身-灵统一性理论制高点

下一篇:西方心理学统一后的方法学反思