博文

[转载]「好文分享」西安交通大学刘茂昌教授团队:界面光热蒸发耦合光催化分解水制氢

|||

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.gce.2025.07.006

原文PDF:1-s2.0-S2666952825000627-main.pdf

【文章导读】

经济快速发展引发的能源危机与环境问题日益严峻,开发清洁能源及可持续化工技术已成为当务之急。氢能凭借其高能量密度和零碳排放的显著优势,被视为替代传统化石燃料的理想选择。光催化技术作为将太阳能转化为可存储氢燃料的有效途径,在环境修复与能源转化领域展现出巨大的应用潜力。当前光催化研究多集中于材料设计,却忽视光催化反应体系优化。传统光催化分解水通常将光催化剂均匀分散于液相中,形成固-液-气三相反应体系。这存在三大缺陷:1) 液态水对光的吸收和散射效应显著降低了光催化剂对入射光的利用率;2) 生成的气体产物在传输过程中需要克服液态水的巨大阻力,导致传质效率低下;3) 传统光催化反应主要依赖紫外和可见光波段,未能充分利用占太阳光谱50%以上的近红外光。因此,开发全光谱响应的新型反应系统成为提升光催化效率的关键突破口。

西安交通大学刘茂昌教授课题组提出了一种光热驱动的气-固双相反应系统,光热基底能够在光照下将液态水转化为水蒸汽,同时光催化剂分解水蒸汽产生氢气。在光催化剂设计方面,通过简便可控的煅烧方法构建了CdS/CoFe2O4(CCF)p-n异质结光催化剂,促进了光生载流子的高效分离与传输。此外,通过精确煅烧三聚氰胺海绵,制备了具有宽光谱响应的多孔碳泡沫(AMS)光热材料。相比传统三相粉末光催化系统,该气-固反应系统能够有效吸收、转化并利用太阳能,同时显著降低了气体传输阻力,从而大幅提升了析氢效率。文章发表在Green Chemical Engineering(GreenChE),题为“Boosting photocatalytic hydrogen evolution via interfacial photothermal evaporation on a CdS/CoFe2O4 p-n heterojunction”。

【研究亮点】

■ 采用简便的煅烧方法成功制备了CdS/CoFe2O4 p-n异质结光催化剂。

■ 通过对商用三聚氰胺海绵进行精确煅烧,获得了高性能光热材料。

■ 设计了一种光热驱动的气-固双相光催化系统,显著提升了太阳能的利用效率,同时促进了催化界面处的传质过程。

【内容概述】

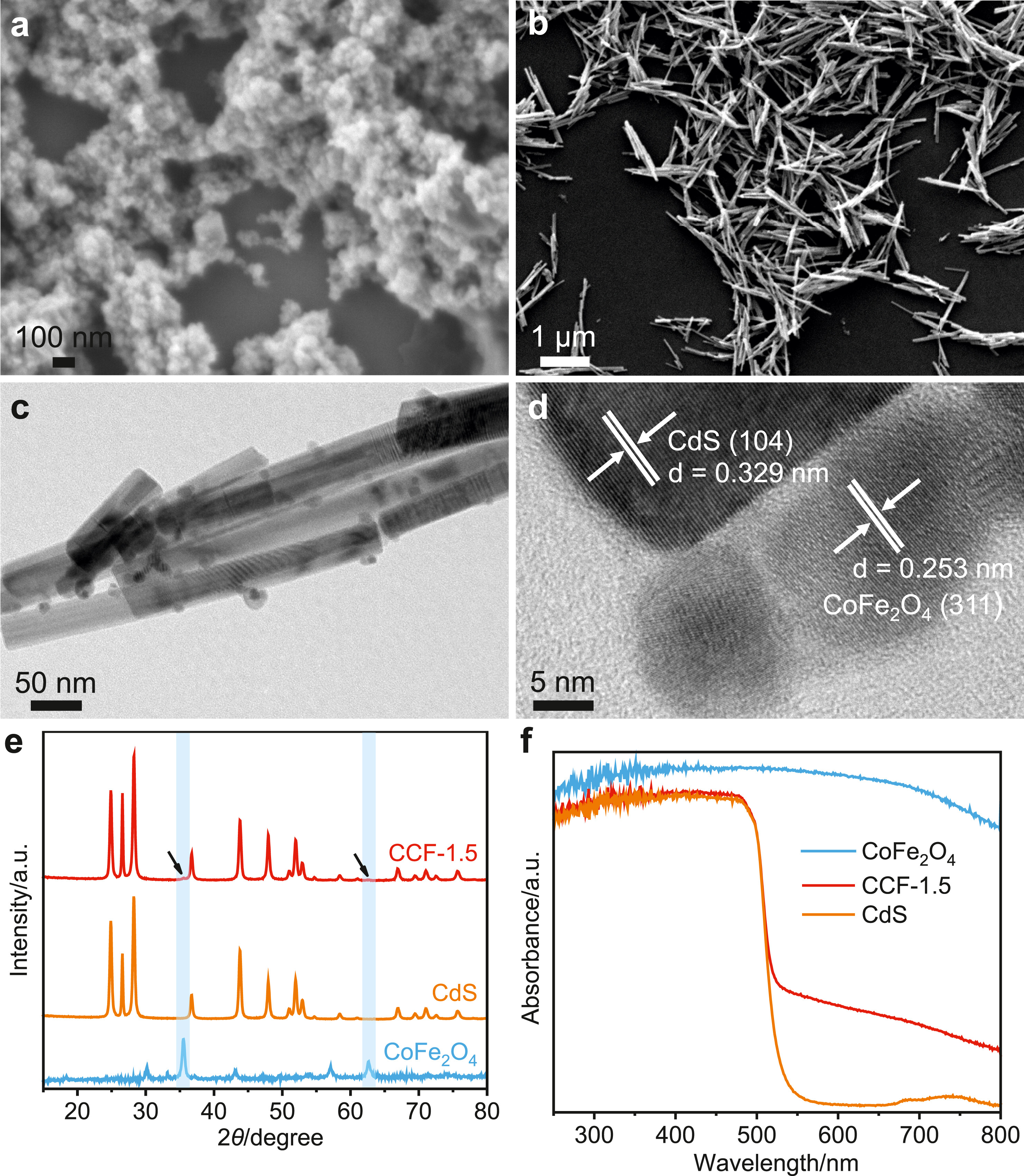

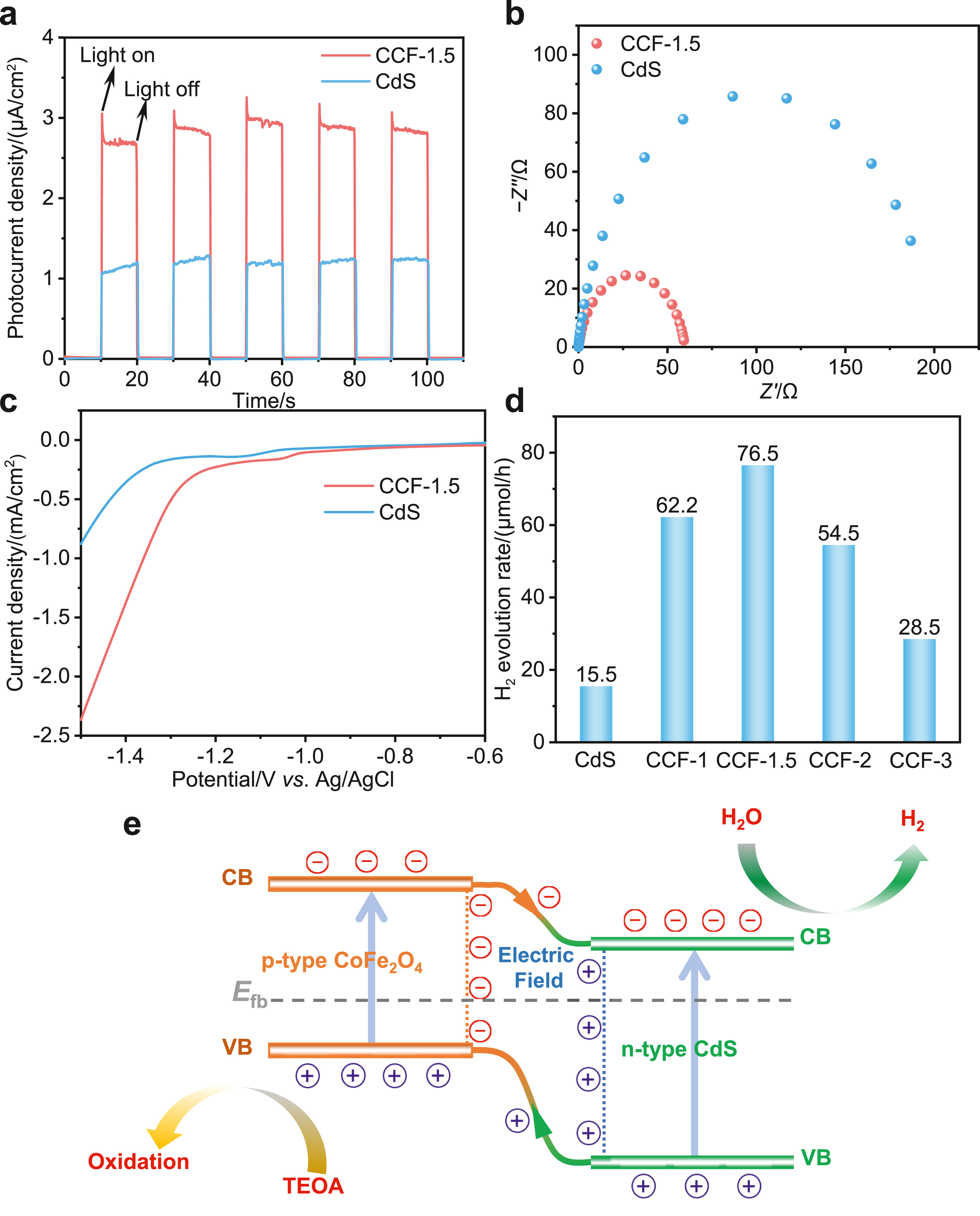

研究工作首先通过简单的溶剂热法制备了n型半导体CdS纳米棒作为光催化剂。随后,为了提升CdS的光催化活性和稳定性,通过简便可控的煅烧方法合成了CCF p-n异质结纳米复合材料。通过多种表征手段(如SEM、TEM、 XRD、UV-Vis等)揭示了异质结的微观形貌、结构和电子特性(图1)。此外,通过一系列电化学测试证明了CCF-1.5异质结通过定向传输有效分离了光生电荷,并显著抑制了CdS的光腐蚀,从而提升了光催化析氢性能(图2)。

图1. 光催化剂的形貌、结构与光吸收性能表征分析:(a)CoFe2O4和 (b)CCF-1.5的SEM图像;(c)CCF-1.5的TEM图像和(d)HRTEM图像;(e)CoFe2O4、CdS和CCF-1.5的XRD图谱;(f)CoFe2O4、CdS和CCF-1.5的UV-Vis吸收光谱。

图2. 光电化学与光催化性能分析:(a)所制备的CdS和CCF-1.5的光电流响应曲线;(b)电化学阻抗谱(EIS);(c)线性扫描伏安(LSV)曲线;(d)所制备样品在光照条件下的产氢速率;(e)CCF-1.5在光照下的光催化机理示意图。

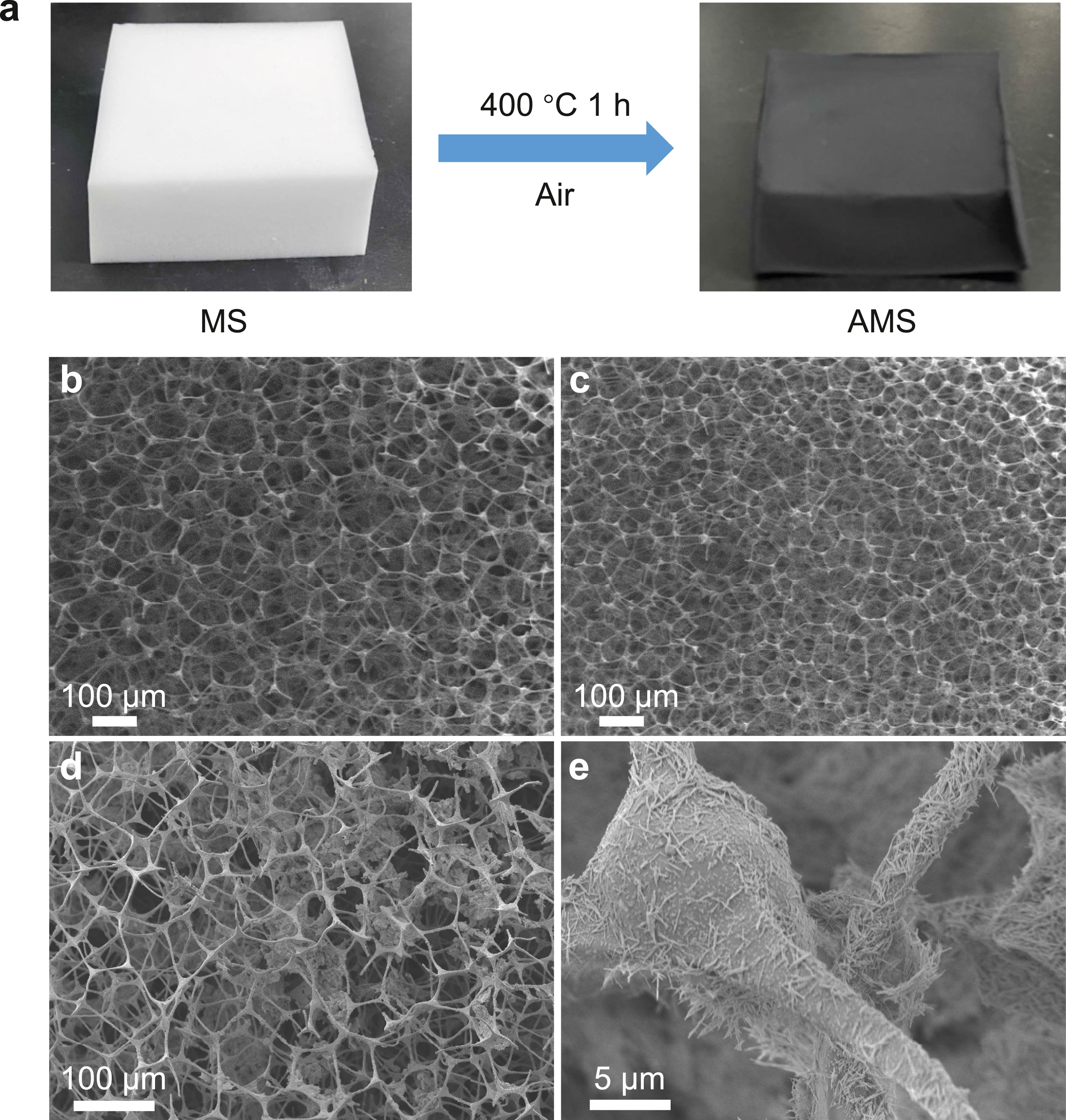

为进一步优化CCF-1.5 p-n异质结的光催化性能,本研究通过退火处理商用三聚氰胺海绵制备了AMS光热基底,成功构建了光热驱动的气-固双相光催化系统(图3)。该系统充分利用碳泡沫优异的光热转换性能,实现了光热效应与光催化反应的协同增效。

图3. 光热驱动的气-固双相体系的构建:(a)商用三聚氰胺海绵退火前后的实物照片;(b)MS和(c)AMS在相同放大倍数下的SEM图像;(d和e)CCF-1.5/AMS在不同放大倍数下的SEM图像。

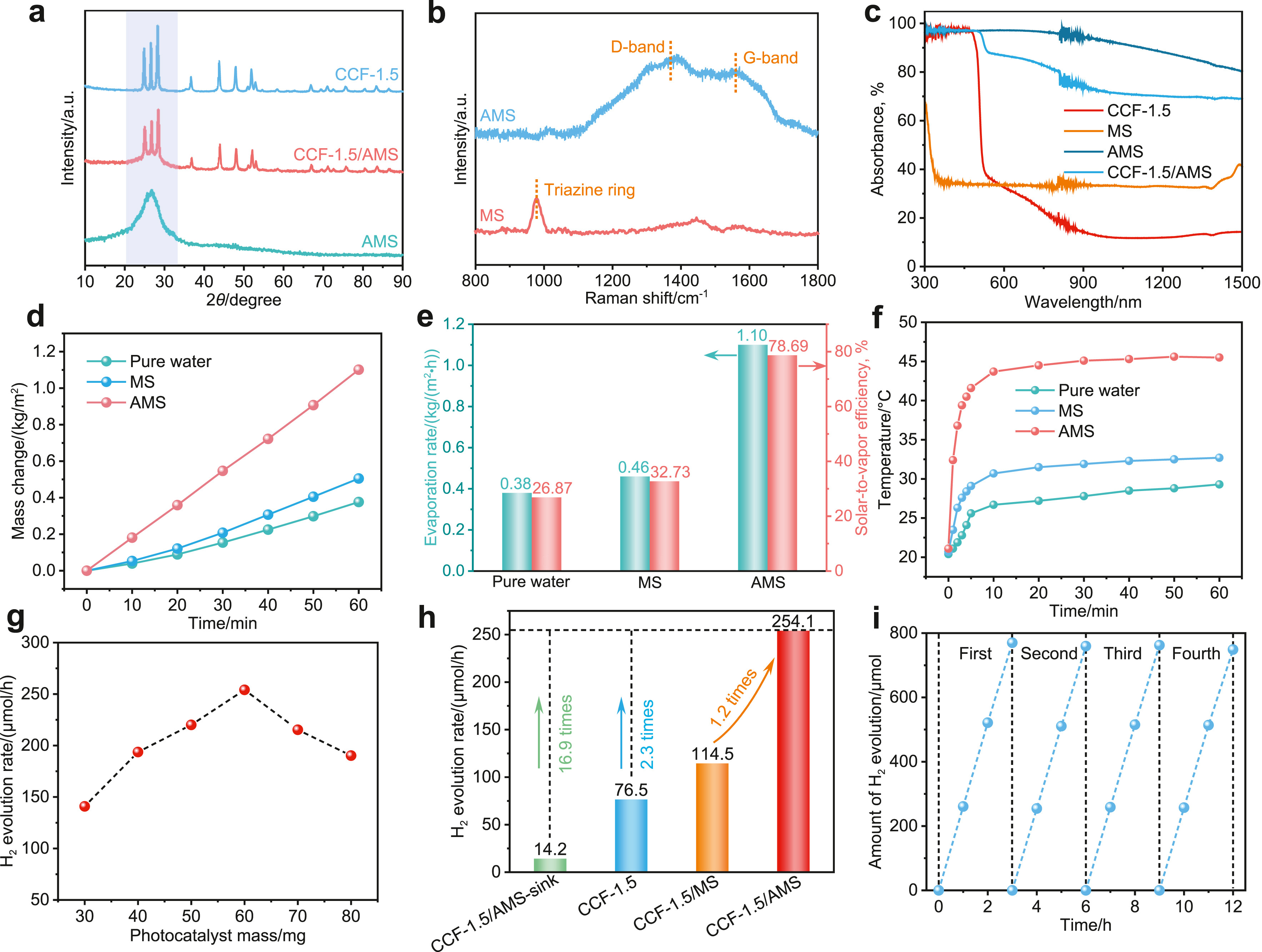

为确保光催化析氢反应过程中具有充足的水蒸气供应,本研究对光热基底的水蒸发性能进行了系统评估。实验结果表明,在1 kW m−2的光照强度下,AMS展现出优异的水蒸发性能,其蒸发速率达1.10 kg m−2 h−1,充分证实了其卓越的光热转换性能,并且能够为光催化反应提供理想的气相环境。CCF-1.5/AMS气-固双相体系通过优化光催化剂负载量,具有高效稳定的光催化析氢性能,其析氢速率高达254.1 μmol h−1,显著优于固-液-气三相体系和其他对比体系(图4),展现了光热驱动的气-固双相系统的显著优势。

图4. 光热基底水蒸发性能和气-固双相体系光催化析氢性能研究:(a)CCF-1.5、AMS和CCF-1.5/AMS的XRD图谱;(b)MS和AMS的拉曼光谱;(c)CCF-1.5、MS、AMS和CCF-1.5/AMS在300至1500 nm范围内的吸收光谱;(d)纯水、MS和AMS随时间变化的蒸发质量损失;(e) 纯水、MS和AMS的平均蒸发速率及相应的太阳能-蒸汽转换效率;(f)在1 kW m−2的辐照强度下,纯水、MS和AMS随时间变化的温度曲线;(g)CCF-1.5/AMS体系的光催化剂光催化析氢速率与质量负载的关系图;(h)三相CCF-1.5粉末体系、CCF-1.5/AMS-sink体系、CCF-1.5/MS体系和CCF-1.5/AMS气-固双相体系的析氢速率比较;(i)CCF-1.5/AMS体系随时间变化的光催化析氢性能。

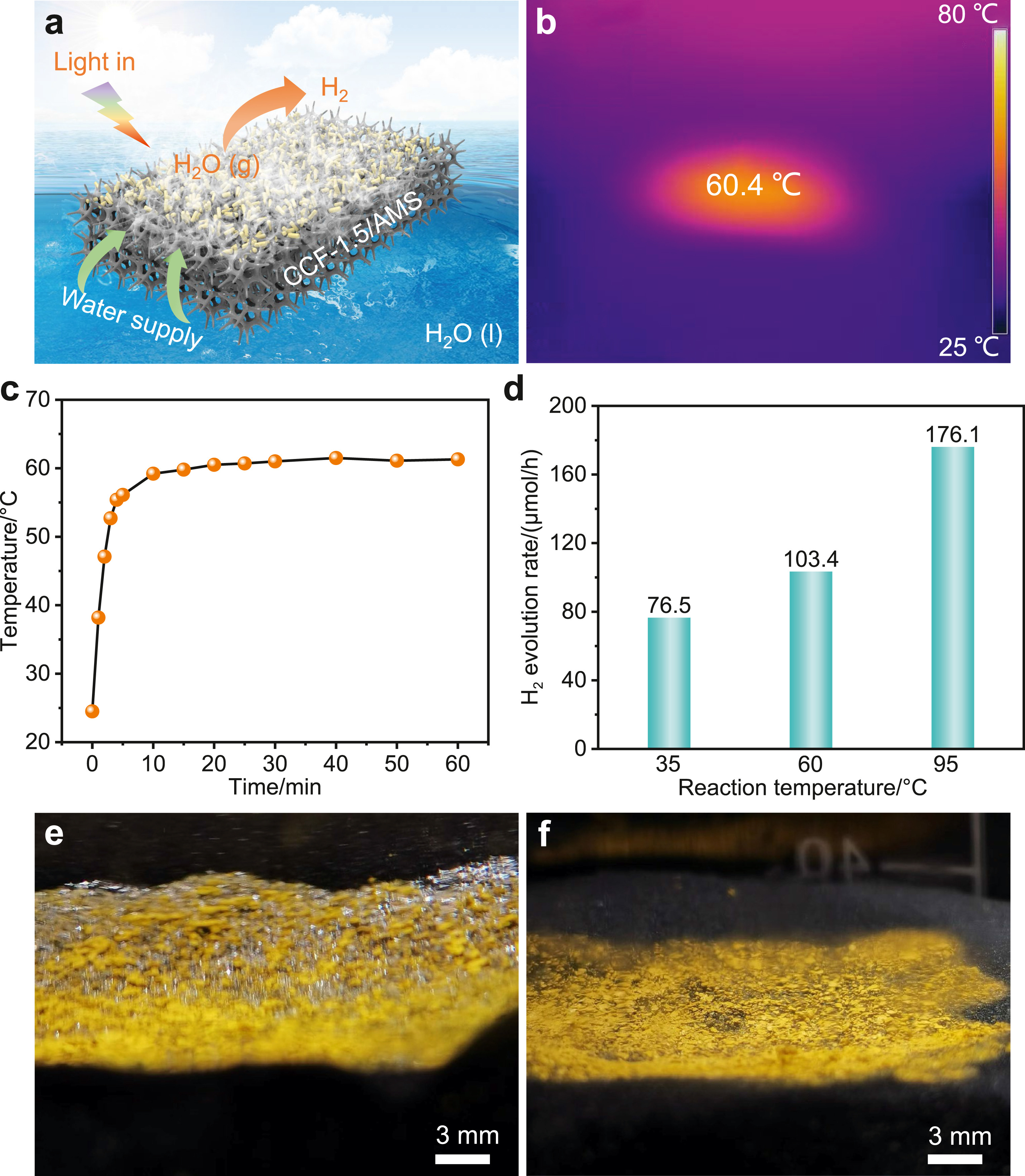

随后的研究表明CCF-1.5/AMS气-固双相体系不仅借助高效光热材料实现了反应温度的显著提升,更通过优化催化界面传质动力学,从根本上解决了传统催化体系中传质受限的瓶颈问题,从而确保了光催化析氢反应的高效进行(图5)。

图5. 机理探究:(a)CCF-1.5/AMS气-固双相体系中水蒸汽分解示意图;(b)CCF-1.5/AMS体系在光照下的红外辐射热成像图;(c)CCF-1.5/AMS体系在光催化析氢过程中表面温度的变化;(d)三相CCF-1.5粉末体系在不同温度下的光催化析氢速率;(e)CCF-1.5/AMS-sink三相体系和(f)CCF-1.5/AMS气-固双相体系在光催化析氢过程中的照片。

【总结与展望】

本研究成功开发了一种固载型光热-光催化集成系统,该系统创新性地集成了AMS光热材料与CCF-1.5光催化剂,在光照条件下实现了液态水蒸发与水蒸汽分解析氢的协同过程,且无需额外能量输入。在构建的CCF-1.5/AMS气-固双相催化体系中,产氢速率达到254.1 μmol h−1,是传统三相粉末体系的3.3倍。该气-固双相体系增强了太阳能利用效率,提高了整体反应温度,并降低了催化界面处的气体传输阻力,从而显著提升了光催化分解水的效率。本研究通过创新的材料设计与反应体系构建,为光催化分解水的效率提升提供了重要见解和实践指导。

【通讯作者简介】

刘茂昌,西安交通大学教授,博导,国家青A基金、霍英东教育基金会高等院校青年教师基金项目、吴仲华优秀青年学者奖、陕西省青年科技奖获得者。2007年获西安交通大学材料科学与工程专业学士学位,2014年获西安交通大学动力工程及工程热物理专业博士学位,读博期间赴美留学,在圣路易斯华盛顿大学和佐治亚理工学院做联合培养博士。一直致力于太阳能-氢/碳氢燃料的高效低成本转化基础理论的研究以及相应催化材料、体系和系统的设计与开发。主持国家及省部级项目9项,作为骨干参与科技部重点研发计划、基金委“能源有序转化”基础科学中心等项目。在Nature Energy、 Nature Commun.、PNAS、JACS、Energy Environ. Sci.等国际知名期刊发表SCI一作/通讯作者论文90余篇。目前任中国可再生能源学会氢能专委会委员、中国工程热物理学会多相流分会学术秘书、Int. J. Hydrogen Energy、J. Photon. Energy、Prog. Energy Fuels、Trans. Tianjin Univ.、《节能技术》等期刊的客座编辑或(青年)编委。部分研究获国家自然科学奖二等奖、陕西省科学技术奖一等奖、中国可再生能源学会技术发明一等奖及陕西省自然科学优秀学术论文一等奖等。

撰稿:原文作者

编辑:GreenChE编辑部

【文章信息】

S. Zhao, S. Wang, B. Wang, K. Lu, J. Huang, Y. Si, M. Liu, Boosting photocatalytic hydrogen evolution via interfacial photothermal evaporation on a CdS/CoFe2O4 p-n heterojunction, Green Chem. Eng., https://doi.org/10.1016/j.gce.2025.07.006 (2025).

【期刊简介】

Green Chemical Engineering(GreenChE)于2019年入选“中国科技期刊卓越行动计划高起点新刊”,2020年9月正式创刊,最新影响因子7.6,位列Q1区,最新CiteScore为15.5,目前已被ESCI、EI、DOAJ、Scopus和CSCD等多个权威数据库收录。GreenChE以绿色化工为学科基础,聚焦"绿色",立足"工程" ,注重绿色化学、绿色化工及其交叉领域的前沿问题,紧紧围绕低碳化、清洁化和节能化的发展要求。目前是对读者和作者双向免费的开源期刊。

竭诚欢迎各位老师同学积极投稿!

E-mail: gce@ipe.ac.cn

Tel: 86-10-82544856

Web: http://www.keaipublishing.com/gce

微信公众号: GreenChemEng

Twitter: GreenChE

Facebook: Journal Greenche

科学网: GreenChE

关注我们,获取最新绿色化学工程资讯。

https://wap.sciencenet.cn/blog-3464012-1503452.html

上一篇:[转载]「好文分享」扬州大学庞欢教授团队:用于水系镍锌电池稳定储能的镍基普鲁士蓝类似物纳米笼的可控刻蚀构建

下一篇:[转载]「好文分享」南京工业大学陈日志团队:柔性多级孔氮掺杂碳纳米纤维膜催化苯酚加氢制环己酮