最近,有网友在小红书分享了自己在浙江某高校担任副教授五年后,因考核未通过转岗为校园保安的血泪经历,引发广泛关注。

图源:小红书

这位网友自述自己是华五本,qs 前 50 的博士,六年前,因无需博士后经历即被直接引进为副教授,她入职浙江某省属高校。

入职前合同上写明 50w 安家费,无非升即走,入职即给编制,但是仍然有考核,考核不过的校内转岗。

看似优厚的引进条件,在入职后却显露出另一面。

50w 安家费分为 10 年发放,同时还需签订 8~10 年的服务期协议,中途离职须原额返还。实际到手的月薪仅约 4000 元,年终绩效也不到 6000 元——这样的收入在杭州生活,压力可想而知。

图源:小红书

尽管没有「非升即走」之名,首聘期五年结束后仍有一次考核,不合格则转至后勤岗位。科研考核标准并不低,而教学与行政事务同样繁重,严重挤占了科研时间。

最终,因考核未通过,这位博士由副教授转岗为保安。一开始她还分享了自己做保安的心得体会,但目前社交平台信息显示已经离职。

在非升即走的现实「战场」上,每一个过来人的故事,或许都能为即将踏入学术职场的博士们提供一些思考与借鉴。

一个人走容易安顿一家子难

刘明 38 岁,某中部 211 副研究员--平台管理

我入职时有一篇大子刊和两篇一区一作,当时竞争没有现在这么激烈,再加上是回我的本科学校,也有点感情加分。最关键的是,子女可直升附属小学,我正要上小学的孩子户口和上学问题可以一并解决,对我而言非常便利。

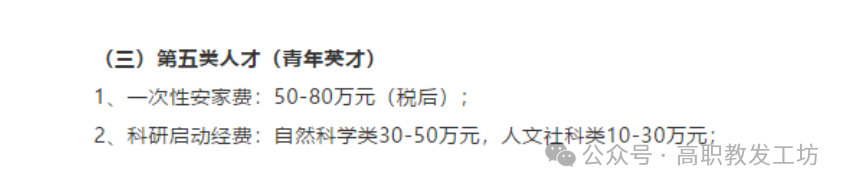

而且我的情况可以申请 80w 的安家费,外加 30w 的科研启动经费,很有吸引力。不过考核期只有 3 年,要两篇 1 区文章和一个面上项目。

我这个领域出成果比较慢,考核时文章达标了,可项目没拿到。那三年压力巨大,是科研生涯中最煎熬的阶段。最终学校告诉我,因签的是十年合同,现在离职属违约,还需赔偿。

我当时都懵了,总之承诺的 80w 安家费,扣税 45%,又是按照服务期每年发放,最后还赔偿了 14w,林林总总到手不到 8w。

最难弄的还是我爱人和孩子,我走了,她们怎么办呢?

最后是老院长「捞」了我一把,把我转岗到学院的仪器平台做管理。月薪不到八千,但孩子还能继续在这里上学。如今朝九晚五,要说没有心理落差,那是假的,但比起其他「非升即走」直接离开的同事,我已经算幸运的。

逃离学术圈我获得生活的动力

王淼淼 34 岁,特聘研究员——药厂技术顾问

我从小就是比较乖的那种学生,一路硕博读完,对工作几乎没有其他想法,只觉得毕业后该留校做老师、搞科研。

毕业的时候去了当地一个省属的一本,虽然没有非升即走,但是5年考核期没过,就降薪降职,其实也是变相逼着你走。

从小就习惯了在一个环境中力争上游,入职以后我常常会因为梦到自己考核没过半夜吓醒。但想完成科研指标实在太难了,每周要完成 20 个课时,每天就是做 ppt、上课、写本子。老实说,留给科研的时间确实很少,也因此人也非常焦虑。

在没日没夜地赶完一个本子后,我突然病倒了,上吐下泻,去医院查出肠道肿瘤,不过还好是良性的。但也是因为生病的这段时间,我突然意识到,这么多年我好像一直在追求别人给我的目标,从没问过自己这是不是我想要的生活。

于是纠结了几天,回学校后我主动离职了。

离职后我在家里躺了半年,有在药企工作的朋友问我要不要去试试,所以我就内推进了药企,说是技术顾问,但其实就是高级销售。但也是这份工作给了我很强的正反馈,谈成一个大单子,自己的信心慢慢就重建了。我很庆幸自己当时决定离开不适合自己的环境。

我在二本躺平了

谢雨 37 岁,特聘副研究员——二本副教授

严格来说我不算典型的「非升即走」。博士毕业时,靠导师关系我获得了师资博后机会,待遇和讲师差不多,签的却是长聘合同。出站标准是两篇文章加两个省部级项目,不算太难,何况我还在原课题组,发文章应该没问题。

可到博后第二年,政策收紧:所有师资博后留校须重新上会竞争,失败可再做一轮博后。最终六个人只留了一个。我匆匆离校,入职了一所二本院校。

入职后才发现,这里连实验室都没有,15 万启动经费根本不够搭建平台。同时还得应付各种临时考核和项目申报,常写一些自己都不清楚用途的本子。这一切与我十多年所受的科研训练毫不相关。

我也曾迷茫挣扎,但为了生活还是留了下来。不过也因为科研压力减轻,我开始运营自己的科普账号,如今也有快一万的粉丝,算是找回了部分自我价值。

写在最后

「非升即走」制度设立的初衷,本是培养青年教师能力。然而,随着科研岗位日益紧缩,在高强度竞争与有限资源的夹缝中,这一制度在一些学校逐渐演变为悬在青年教师头上的「达摩克利斯之剑」。

就如苏州大学政治与公共管理学院教授尤小利曾说:「培养」与「不培养」的区别,就是将预聘的青年教师看作「自己人」还是「过客」。如果是前者,就会竭其所能,在科研和教学方面提供方便。如果是后者,则「公事公办」,以硬性的量化指标予以考核和约束。

学术道路不应只是「上升」或「离开」的二元抉择,而应在制度中保留更多关怀、支持与可能——

因为这不仅关乎个体的去留,更关系到整个学术生态的健康与未来。

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自任旭升科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3434013-1504206.html?mobile=1

收藏