精选

精选

研究背景

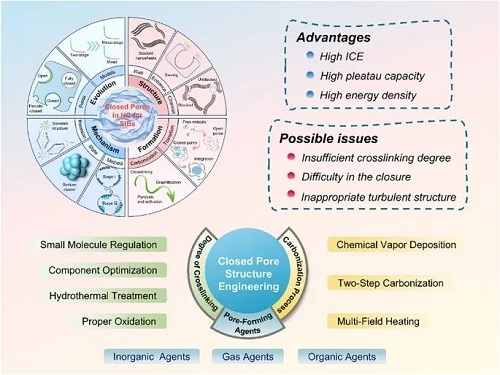

随着全球对可再生能源需求的增加,风能和太阳能等能源的间歇性和不稳定性带来了重大挑战。作为满足电网规模储能要求的首选,钠离子电池(SIBs)逐渐受到关注。在负极一侧,通常认为碳基材料具有较高理论容量和稳定循环性能。但不同碳结构的钠储存行为差异很大,例如Na在石墨中的插层表现一般,而容易嵌入到具有孔隙结构和扩大的层间距的硬碳(HC)中。HC的充放电曲线可分为斜坡区(>0.1 V)和平台区(<0.1 V),其中导致平台区产生的储钠机制一直是争论不断的中心话题。随着更广泛研究的进行,平台区主流观点已从层间插层转向闭孔填充。构建充足且合适的闭孔可以显著提高首次库伦效率(ICE)和平台容量。然而,对于闭孔结构和储存机制的理解分析仍然不够深入,进一步使得开孔高温下转为闭孔的过程缺乏系统解释。因此,迫切需要建立起统一的理论框架以解决争论难题和指导改性方法研究,推动具有高ICE和卓越能量密度的SIBs进一步发展。

Comprehensive Understanding of Closed Pores in Hard Carbon Anode for High-Energy Sodium-Ion Batteries

Siyang Gan, Yujie Huang, Ningyun Hong, Yinghao Zhang, Bo Xiong, Zhi Zheng, Zidong He, Shengrui Gao, Wentao Deng, Guoqiang Zou, Hongshuai Hou*, Xiaobo Ji

Nano-Micro Letters (2025)17: 325

https://doi.org/10.1007/s40820-025-01833-x

本文亮点

1. 综述了钠离子电池硬碳负极内闭孔结构的最新进展,建立了活性位点统一视角下的概念框架和起源机制。

2. 系统探讨了闭孔特性对钠储存行为的影响,并提出了孔隙结构定向调控的设计原则。

3. 强调了未来可行的研究方向,将分子水平设计以及动力学/热力学混合分析运用于先进的修饰策略以实现性能优化。

内容简介

硬碳(HC)因其高成本效益和出色的整体性能而被认为是最有前途的钠离子电池(SIBs)负极材料。然而,HC的无定形的复杂微观结构对阐明结构-性能关系提出了重大挑战,这导致了对闭孔内在特性的持续误解。不合理的闭孔构造方法必然会导致平台容量下降,严重制约了HC在高能量密度场景下的实际应用。中南大学侯红帅&纪效波等人系统阐述了闭孔的概念框架和起源机制,为它们的结构特征和形成途径提供了重要见解。随后,通过将晶格参数与缺陷构型相关联,严格建立了控制脱溶剂化动力学和钠储存行为的结构-性能关系。此外,归纳了闭孔结构工程的开创性进展,以建立合理调节HC中闭孔的基本设计原则。研究者指出,采用分子水平的视角,结合协同动力学/热力学方法,对于理解和控制从开孔到闭孔的转化过程至关重要。

图文导读

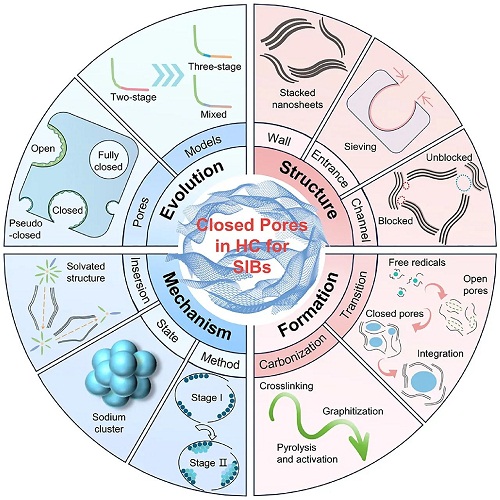

I 闭孔的概念和特性

在设计和生成优秀的闭孔之前,全面理解闭孔的概念和特性是至关重要的。尤其是孔结构的研究历史、不同孔结构的定义、闭孔的参数、钠存储机制和形成过程(图1)。目前,HC的理想微观结构广泛被认同如下:在局部尺度上,由略微扭曲的石墨烯纳米片组成的条纹状伪石墨微晶以几层堆叠(通常为2-4层)形成,由于存在缺陷,展现出短程有序。在更大尺度上,这些微晶作为基本的结构单元不规则分布,形成的湍流结构构建出众多开放和闭合纳米孔。HC在X射线衍射(XRD)图谱中通常表现出约24°和43°的两个特征宽衍射峰,可进一步计算出石墨微晶的平均层间距(d₀₀₂)、平均宽度(La)、平均厚度(Lc)和堆叠数(n)。晶体结构的特性决定了这些孔的具体特征,包括孔壁的曲率、孔入口、孔通道和孔径大小,它们是温度依赖的。当采取较高的碳化温度时,理想的闭孔形成过程包括三个阶段:开孔的产生(热解释放自由基)、弯曲孔壁的发展(缺陷修复)和孔结构的演变(孔隙合并和收缩)。

图1. SIBs中硬碳闭孔的演变、结构、机制和形成过程的示意图。

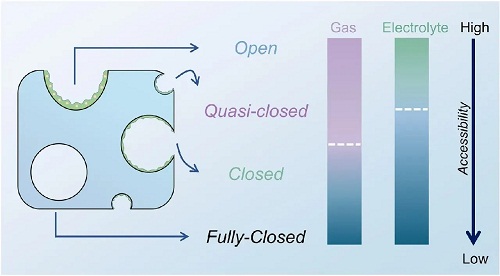

根据不同的孔隙参数,本文重申了“开孔”和“闭孔”的概念并提出“准闭孔”和“完全闭孔”进行补充(见图2),具体来说:i) 在低碳化温度下制备的HC材料几乎完全为开孔,纳米片之间的距离相对较大,允许与外部气体接触,并完全暴露于外部电解质中。放孔仅对斜率容量有贡献,导致非常低的ICE和平台容量。ii) 如果热处理温度适中,所得HC材料的纳米片之间的间隙部分收缩,形成准闭孔(包括超微孔)。准闭孔的弯曲纳米片之间保持一定的空间,允许气体检测,部分反映了闭孔的整体大小和形状。一些电解质会被阻塞,对应于一些斜率容量转化为平台容量。iii) 在较高的制备温度下,闭孔通过石墨微晶的紧密互锁形成,只留下狭窄的间隙。在这个阶段,气体进入被禁止(通常指N₂),溶剂分子也受到极大限制。这些理想的闭孔能够显著延长平台容量。iv) 当碳化温度超过临界阈值(取决于前驱体)时,一部分闭孔转变为完全闭孔,甚至无法接触到电解质,平台容量反而下降。

图2. 基于流体可及性的孔隙分类示意图。白色虚线代表边界,紫色和绿色分别表示气体和电解质的可接近性,蓝色表示不可接近。

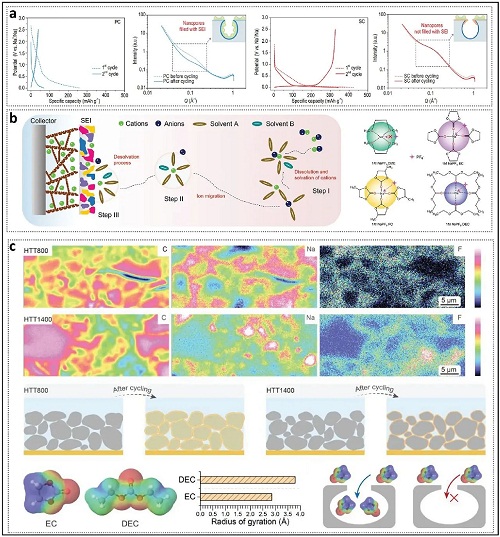

ICE的增加源于闭孔间隙的空间限制,这种限制阻碍了在首次循环中(图3a)纳米孔内部壁面上不良固体电解质界面(SEI)的形成。然而,单纯的SEI不能解释所有实验观察结果,因为其固有的逻辑框架有限。例如,具有相同SBET值的样品在ICE上显示出显著差异。闭孔中的关键活性位点与放孔隙中的位点不同,因为它们必须首先穿过狭窄的孔入口。因此,越来越多的研究人员承认溶剂化过程的关键作用,并努力阐明电解液的溶剂化结构。溶剂化过程描述了钠离子在有机溶剂中溶解以形成溶剂化结构,随后在电解液-电极界面发生迁移和脱溶剂化。在溶剂化结构中,钠离子被两个溶剂化壳围绕,溶剂分子和阴离子通过静电力和配位键与钠离子相互作用(图3b)。以超微孔为例,这些微孔可以作为分子筛或离子筛,而不会妥协离子扩散能力。类似地,其他较大的闭孔也能由于孔口的存在而实现类似的筛分效应。不同碳化温度下制备的HC电极横截面上各种元素的信号强度显著不同(图3c)。在低碳化温度下,碳和钠信号的分布较为相似,归因于溶剂分子的渗透。相比之下,高碳化温度制备的HC中钠信号主要出现在低碳信号强度的区域,表明钠的损失主要发生在颗粒的外表面。除孔口外,溶剂化结构的大小是影响钠插入过程的关键因素。具体而言,较大尺寸的溶剂分子会在闭孔入口的几何约束下无法进入,有助于理想SEI的形成。

图3. 溶剂化过程和SEI的形成。a 展示了不同孔结构的HC在前两次充放电周期和五个完整循环后的SAXS图谱。b 说明了配位结构和溶剂化过程对电化学性能的影响。c 展示了HTT800和HTT1400的EPMA表征,以及通过理论计算确定尺寸的溶剂化结构在通过闭孔时的性能。

II 闭孔结构工程

形成闭孔的热解和石墨化过程与自由基的反应性和交联系统的稳定性密切相关。因此,碳化过程可以视为化学动力学和热力学的综合结果。由于不同前驱体类型的高度变异性和固有限制,传统的直接碳化方法常常引入几个关键问题:

i) 交联度不足,使碳材料容易发生剧烈重排,形成孔缺乏的软碳;

ii) 孔径过大或浓度过高的开孔,妨碍它们转化为闭孔。这些问题可归因于热力学与动力学之间不可逆的相互作用;

iii) 激活不足、石墨化过度以及孔径过大所导致的不适当湍流结构,阻碍了闭孔中钠离子存储效率。

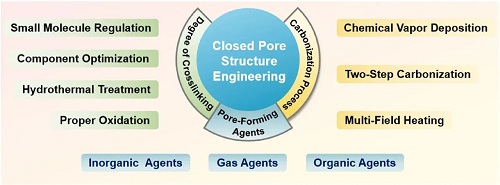

为了展现HC的优秀电化学性能,特别是在低电压平台容量上的表现,许多闭孔结构工程策略被提出(图4)。这些策略可分为两种主要方法,具体取决于改性是在前驱体阶段还是在碳化过程中进行的。晶体参数调整(d₀₀₂、La、Lc)、分子结构控制和表面化学优化等多种因素需要被全面的考虑在内,以建立一个良好调控的系统指导闭孔结构的合理设计。

图4. 闭孔结构工程的分类,包括交联度调控、孔形成剂添加和碳化过程控制。

前驱体改性是在退火前对前驱体进行结构调整,例如交联或孔形成策略。交联是指多个线性聚合物链自组装并发生聚缩合反应,通过侧链上官能团的连接形成网络聚合物。在没有掺杂异原子(如氮、磷)的情况下,前驱体中的交联主要通过羰基和羟基位点来促进。在热解过程中,交联度的调整影响着不同化学键的断裂能力和骨架结构的整体刚性。如果交联度不足,在热解过程中自由基会剧烈释放,导致过多的孔产生,并可能使碳材料熔化并失去原有形态。而高度交联的样品在热解过程中经历了温和且均匀的过程,促进了低温微孔和高温闭孔的形成。调节交联的方式通常有预氧化、水热处理、组分优化和小分子调节,适用于不同的前驱体。此外,一些前驱体材料中的孔形成来源仍然有限,无法显著增强平台容量。因此,引入孔形成剂(或活化剂)被广泛认为是提高闭孔工程中孔隙率和孔体积的最直接高效的策略。成孔剂按种类可分类为气体成孔剂、无机成孔剂和有机成孔剂。值得注意的是,孔形成剂不仅有助于孔体积的增加,还能增强整体无序度。过程控制改性是指调节热解孔形成速率,并在前驱体碳化过程中优化石墨化程度,最终得到高质量HC。含有高浓度开孔的前驱体材料(例如多孔碳)通常需要经过非常高的煅烧温度,这使得它们不适合实际应用。此外,如果加热速率和持续时间没有进行调整,碳化过程主要由石墨化反应的热力学控制。较低的温度可能导致部分孔口未完全闭合,而较高的温度则存在过度缺陷修复和闭孔形成的风险,极大地限制了微观结构的可控性。为了充分发挥硬碳的潜力以实现其结构特性和电化学性能的全面优化,必须采用多种碳化技术相结合的方法。

III 总结

近年来,闭孔结构的发现极大地增强HC的研究活力和应用潜力。机遇与挑战并存,本文总结了该领域的最新研究进展,首先从机理的角度详细解释了闭孔结构的关键作用。通过对钠储存机制的深入分析,系统地揭示了闭孔的关键特性。其次,综述了闭孔结构的各种设计策略,为未来的结构调控提供了有价值的指导。总之,由于其强大的低电位充放电平台和优异的脱溶解能力,具有先进闭孔的HC在钠离子电池中展现了巨大潜力。虽然本文为闭孔结构工程提供了较全面的技术体系,然而决定闭孔实际性能的因素错综复杂,一定程度上阻碍了HC的商业化能力。未来仍然需要在分子级优化前驱体配置、探究孔成形剂的普适规律、结合动力学与热力学分析、开展缺陷工程深入闭孔填充机制和推进电解液工程加深对溶剂化过程的理解等领域不断探索。

作者简介

Hongshuai Hou

本文通讯作者

中南大学 教授

▍主要研究领域

(1) 先进电池材料与器件;(2) 碳点的宏量制备、精细调控与应用及产业化。

▍主要研究成果

科睿唯安全球“高被引学者”(2024/2023/2022/2021),获湖南省自然科学一等奖、“挑战杯”揭榜挂帅专项赛全国特等奖指导老师、湖南省高等教育教学成果奖二等奖。主要从事先进电池材料与器件、碳点功能材料的研究;重点围绕碳点在先进电池中的应用与储能机制开展系统研究,包括电极材料、电解液、固态电解质、膜及界面调控等。以第一/通讯作者在Journal of the American Chemical Society、Angewandte Chemie International Edition、Advanced Materials等刊物上发表论文70余篇。论文总被引用29000余次,H指数95。撰写英文专著2部。申请中国发明专利60余项,授权40余项。

▍Email:hs-hou@csu.edu.cn

撰稿:原文作者

编辑:《纳微快报(英文)》编辑部

关于我们

Nano-Micro Letters《纳微快报(英文)》是上海交通大学主办、在Springer Nature开放获取(open-access)出版的学术期刊,主要报道纳米/微米尺度相关的高水平文章(research article, review, communication, perspective, highlight, etc),包括微纳米材料与结构的合成表征与性能及其在能源、催化、环境、传感、电磁波吸收与屏蔽、生物医学等领域的应用研究。已被SCI、EI、PubMed、SCOPUS等数据库收录,2024 JCR IF=36.3,学科排名Q1区前2%,中国科学院期刊分区1区TOP期刊。多次荣获“中国最具国际影响力学术期刊”、“中国高校杰出科技期刊”、“上海市精品科技期刊”等荣誉,2021年荣获“中国出版政府奖期刊奖提名奖”。欢迎关注和投稿。

Web: https://springer.com/40820

E-mail: editor@nmlett.org

Tel: 021-34207624

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自纳微快报科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3411509-1496994.html?mobile=1

收藏