精选

精选

研究背景

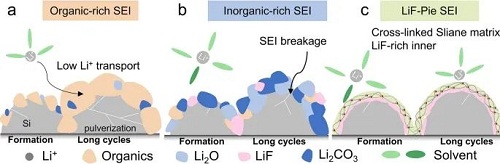

硅(Si)因高理论容量(约3580 mAh g⁻1)和丰度成为极具潜力的锂离子电池负极材料,但其应用受限于循环过程中多孔SEI的持续生长导致的容量衰减。本研究提出一种LiF-派状SEI结构:LiF纳米域封装于有机交联硅烷基质的内层。通过冷冻电镜(cryo-EM)、飞行时间二次离子质谱(ToF-SIMS)等先进表征技术,解析了该界面的形成机制与化学组成。基于此SEI,LiCoO₂||Si在100 mA g⁻1 的条件下经过300次循环后,容量保持率从49.6%显著提高到88.9%。这些发现提供了一种理想的界面设计原则,具有增强的(电)化学和机械稳定性,这对于维持硅负极的功能至关重要,从而显著提高了硅基负极的可靠性和实际应用价值。至88.9%。

A LiF-Pie-Structured Interphase for Silicon Anodes

Weiping Li, Shiwei Xu, Cong Zhong, Qiu Fang, Suting Weng, Yinzi Ma, Bo Wang, Yejing Li, Zhaoxiang Wang and Xuefeng Wang*

Nano-Micro Letters (2025)17: 322

https://doi.org/10.1007/s40820-025-01832-y

本文亮点

1. 开发了一种新型分级固体电解质界面(SEI)结构,由富锂氟化物(LiF)内层和硅烷交联基质构成。

2. 通过冷冻电镜、飞行时间二次离子质谱、基质辅助激光解吸/电离飞行时间质谱等多尺度表征技术,揭示了LiF-派SEI的形成机制、纳米结构及化学组成。

3. 该SEI设计显著提升循环稳定性,使LiCoO₂||Si电池在100 mA g⁻1电流密度下循环300次后容量保持率从49.6%提升至88.9%。

内容简介

锂离子电池(LIBs)对电动汽车、便携电子设备等至关重要。硅负极理论容量(约3580 mAh g⁻1)远超石墨(372 mAh g⁻1),但SEI在循环中的机械破裂导致活性材料失活。传统SEI由低弹性有机物(如ROCOOLi)和少量无机物(Li₂O、Li₂CO₃)组成,难以承受硅的各向异性膨胀。现有策略包括:无机富集SEI(如高浓度电解液、氟化电解液):提升模量但易脆裂;聚合物/自修复SEI:增强弹性但离子电导率低。中国科学院物理所王雪锋团队提出LiF-pie SEI(类比苹果派):LiF为“馅料”提供高机械刚性和热力学稳定性,以抑制电解质腐蚀,而交联硅烷外层基质充当“外壳”,确保弹性以适应Si体积变化并保持SEI的完整性。硅烷的Si-O键(40-50%离子性)比传统C-O键更柔韧,且高结合能确保与硅电极的粘附性。

为了实现氟化锂-聚硅氧烷固体电解质界面(SEI),采用了一种新型硅烷偶联剂类电解质添加剂——聚(甲基三氟丙基硅氧烷)(PMTFPS)。通过低温电子显微镜(cryo-EM)、飞行时间二次离子质谱(ToF-SIMS)和基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱(MALDI-ToF-MS)等先进表征技术揭示了由PMTFPS衍生的SEI的纳米结构和成分在这样的SEI结构下,LiCoO₂(LCO)||Si电池在100 mA g⁻1的电流密度下经过300次循环后,容量保持率从49.6%大幅提高到88.9%。这种SEI设计不仅增强了SEI的热稳定性和机械强度,还保持了界面的弹性和内聚力,这对于硅负极的持久功能至关重要,显著提高了硅基负极的可靠性和实际应用价值。

图文导读

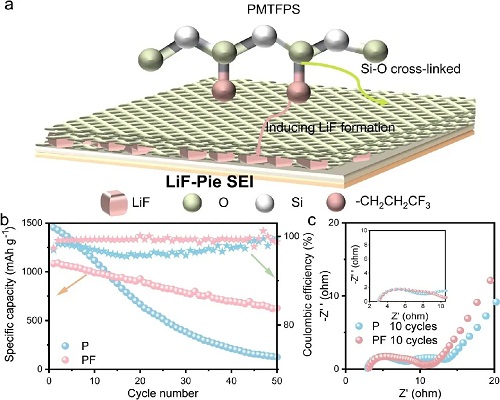

I PMTFPS衍生SEI

在对各种聚合物分子进行筛选后,选择了PMTFPS,因为它不仅含有二甲氧基硅烷段,还具有氟取代的碳链(图1a),预计其在硅颗粒上电化学分解时会时形成LiF和交联硅烷。将PMTFPS加入电解液中(所得电解液记为PF),并根据硅负极(83 wt%的硅纳米颗粒嵌入多孔碳中,图S2)的循环性能优化其浓度为0.05 M(图S1),其活性材料负载量为5.0 - 6.0 mAh cm⁻2,高于多数报道的1.0-3.8 mAh cm⁻2。尽管在初始形成阶段以50 mA g⁻1的电流下添加PMTFPS使硅负极的初始库仑效率(ICE)从90.54%略微降低至90.43%(图S3),但在随后的循环中,当电流增加到200 mA g⁻1时,库仑效率从98.73%提高到99.19%(图1b)。这表明在PF电解液中形成的固体电解质界面(SEI)比原始电解液(记为P)中的更稳定。值得注意的是,容量保持率显著提高,在50次循环后达到60%,而使用P电解质时仅为9%。使用PF电解质时的库仑效率保持在99.2%的高水平,表明在循环过程中电解质与活性材料之间的副反应得到了显著抑制。相比之下,使用P电解质时的库仑效率20次循环后从98.5%下降到95.5%,并在后续循环中变得不稳定(图1b)EIS测量表明,添加PMTFPS后,10次循环后锂离子通过SEI的电阻从3.40降至2.35Ω,电荷转移阻抗也从5.94降至4.68 Ω(图1c),这表明形成了具有更高离子电导率和稳定性的 SEI。

图1. a. PMTFPS分子结构及可能的分解路径示意图。b. 使用P和PF电解液的Si||Li电池的长期循环性能,电压窗口为0.005-3 V,电流密度为200 mA·g⁻1。 c. 在P和PF电解液中循环10次后的Si||Li电池的电化学阻抗谱(EIS)。

图1. a. PMTFPS分子结构及可能的分解路径示意图。b. 使用P和PF电解液的Si||Li电池的长期循环性能,电压窗口为0.005-3 V,电流密度为200 mA·g⁻1。 c. 在P和PF电解液中循环10次后的Si||Li电池的电化学阻抗谱(EIS)。

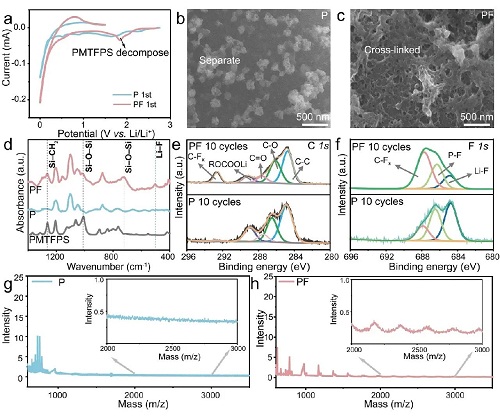

II PMTFPS衍生SEI的组成

为了理解PMTFPS的效用原理,首先进行了循环伏安法(CV)测试,在约1.8 V处出现了一个新的还原峰,这对应于PMTFPS的电化学分解(图2a)。在1.8 V恒定放电10小时后,在P电解液中循环的单个硅颗粒上的固体电解质界面(SEI)由孤立的碎片组成,表现为不均匀分布的纳米颗粒(图2b和S4a)。相比之下,在PF电解液中循环的硅颗粒上的SEI形成了连续的交联网络,均匀覆盖在颗粒表面(图2c和S4b)。这种连续集成的SEI层在保持界面完整性以及减少因体积变化导致的SEI断裂方面具有优势,从而减轻了电解质的进一步分解和消耗。通过衰减全反射傅里叶变换红外光谱(ATR-FTIR,图2d)、X 射线光电子能谱(XPS,图2e、f)和基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱(MALDI-ToF-MS,图2g、h)对所形成的SEI的化学成分进行了分析。ATR-FTIR光谱(图2d)中存在与PMTFPS相关的特征分子带表明形成了源自PMTFPS的SEI。此外,在1010、721 和 504 cm⁻1处分别出现了更明显的对应于Si-O-Si键和Li-F键对称伸缩振动的峰,这表明含LiF的硅烷成功聚合。这进一步通过PMTFPS衍生的SEI表面元素F(35.58 对 15.81 at%)和Si(7.08 对 0 at%)的浓度更高以及C和O的浓度降低(图S6)得到了证实。此外,在由聚甲基三氟丙烯衍生的SEI的XPS光谱中,属于硅氧(图S7中为-104.8 eV)和碳氟键(图2e中为-292.5 eV,图2f中为-688.0 eV)的峰显著增强。相比之下,发现的ROCOOLi(图2e中为-289.5 eV)和P-F(图2f中为-686.3 eV)较少,这表明预先形成的聚甲基三氟丙烯衍生的SEI 阻止了原始电解质的后续电化学分解。为了进一步研究SEI中的交联聚合物物种,由于其温和的电离能力,使用了MALDI-ToF-MS,这种技术能够保持聚合物链的完整性,并能够进行精确的分子量分析。这种方法对于确认在PF电解质中形成以交联聚合物为主的SEI至关重要,与P电解质中富含小分子的SEI形成对比。在P电解质中形成的SEI的 MALDI-ToF-MS 谱图显示出在500道尔顿以下的主峰,这表明其SEI主要由小分子组成(图2g)。相比之下,PF电解质的SEI在较高质量区域(质量值为1200-3400,图2h)呈现出周期性峰,对应于聚合度为5-20的硅氧烷寡聚物(基于单体单元质量为-156道尔顿),这与PMTFPS原始硅氧烷主链的主导保留一致。这些高分子量的物质(>500道尔顿)证实了存在一个交联的聚合网络,这增强了SEI的连续性和机械完整性,使其不同于P电解质中较不牢固的SEI。

图2. a. Si负极的初始循环伏安(CV)曲线。b. 使用P电解液的Si颗粒表面形貌图。c. 使用PF电解液的Si颗粒表面形貌图。d. 在P和PF电解液中循环的Si负极的衰减全反射傅里叶变换红外图谱(ATR-FTIR)。e. 在P和PF电解液中循环的Si负极的C 1s X射线光电子能谱(XPS)。f. 在P和PF电解液中循环的Si负极的F 1s X射线光电子能谱(XPS)。g. 在P电解液中形成的SEI的基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱(MALDI-ToF-MS)谱图。h. 在PF电解液中形成的SEI的基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱(MALDI-ToF-MS)谱图。

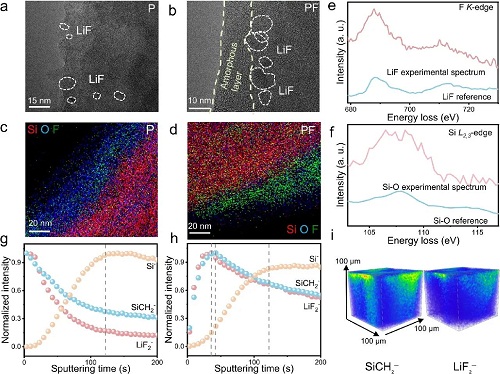

III LiF-Pie SEI

利用低温电镜和ToF-SIMS对PMTFPS衍生的SEI的纳米结构进行了探测。如图3a所示,在P电解质中,主要成分是无定形有机物,其中散布着一些呈晶粒状的LiF纳米颗粒(见图S9中的放大图像)。相比之下,由PMTFPS得到的SEI展现出明显的两层结构,其中内层富含LiF(图3b和S10)。能量色散光谱(EDS)图谱提供了进一步的证实,揭示了在P和PF电解质中形成的SEI层内的不同元素分布。前者在硅颗粒表面显示出O和F的随机分布(图3c和S11),而后者则在内层显示出F的优先富集,形成了靠近硅颗粒的富含LiF的区域,这对于增强SEI的机械强度至关重要(图3d和S12)。内层中LiF的存在还通过EELS光谱(图3e)和其图谱(图 S13)得到进一步证实,而外层中没有检测到任何F信号(图S14)。此外,在外层的硅L2,3边缘光谱中检测到了属于Si-O键合的强信号(图3f),这表明其主要由硅烷组成。为了更深入地了解这两种表面增强离子化(SEI)类型在宏观尺度(微米级别)上的元素组成和空间分布情况,进行了飞行时间二次离子质谱(ToF-SIMS)分析。由于在添加了PMTFPS后,来自硅基体的硅信号恢复得更快(图3g、h和S15),因此其SEI比原始的要薄(图3g)。在溅射开始时,原始电极中LiF₂⁻和SiCH₂⁻的含量急剧下降(图3g和S15a),而在PF系统中,在40秒的溅射时间左右它们的含量较为集中(图3h和S15b),这表明LiF在硅基底内层中含量丰富。这种由PMTFPS得到的SEI结构通过LiF₂⁻和SiCH₂⁻的三维分布映射(图3i)得到了进一步证实。因此,通过冷冻透射电子显微镜(cryo-TEM)和飞行时间二次离子质谱(ToF-SIMS)可以清晰地看到由PMTFPS得到的LiF-Pie结构的 SEI。

图3. a. 在P电解液中形成的SEI的冷冻电镜图像。b. 在PF电解液中形成的SEI的冷冻电镜图像。c. 基于能量色散图谱(EDS)映射的在P电解液中循环的Si电极表面的元素O、Si和F的分布。d. 基于EDS映射的在PF电解液中循环的Si电极表面的元素O、Si和F的分布。e. F K边的电子能量损失谱(EELS)及其参考谱。 f. Si L₂,₃边的EELS及其参考谱。 g. 从在P电解液中形成的SEI的深度分析的Si⁻、LiF₂⁻和SiCH₂⁻的分布。h. 从在PF电解液中形成的SEI的深度分析的Si⁻、LiF₂⁻和SiCH₂⁻的分布。i. 在PF电解液中循环的Si负极上的LiF₂⁻和SiCH₂⁻的ToF-SIMS三维分布图(尺寸为100 μm×100 μm×100 μm)。

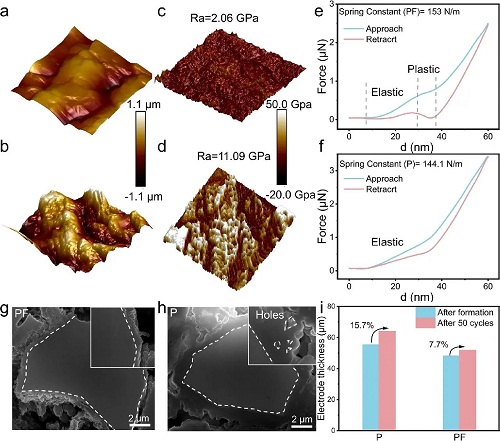

IV LiF-pie SEI的机械性质

LiF-pie结构的SEI具有更平滑的颗粒表面,且粗糙度降低,这一点从原子力显微镜(AFM)测量结果中得以证实(图4a、b)。此外,交联SEI的顶部表面显示出显著更低的Derjaguin-Muller-Toporov(DMT)模量(2.06 GPa对比11.09 GPa,图 4c、d),这表明其对体积变化的耐受性得到了增强。这种改进的机械性能还得到了从力-位移曲线中得出的富含LiF的SEI的平均弹簧常数更高的支持(153 N m⁻1对比144.3 N m⁻1,图4e、f),这突显了富含LiF的SEI更出色的柔韧性和稳定性。富含塑性LiF的内层的存在也有利于抑制体积变化,并保持表面和整体的完整性(图4e)。因此,在PF电解质中经过50次循环后,在Si粒子上发现了薄(<0.2 微米)、致密且均匀的SEI层(图4g和S15),而在P电解质中循环的则是厚(>1.5 微米)且富含C、F和O的多孔腐蚀膜(图 4h 和 S16)。此外,电极厚度的增长率从15.7%降低到了7.7%(图4i和S18)。因此,这种LiF-Pie结构的SEI具有稳定性,并有助于抑制电解质与硅之间的副反应以及电极膨胀,这对于基于硅的锂离子电池的实际应用至关重要。此外,它还表现出更高的热稳定性,其放热温度更高(83.2°C对比80.1°C),热释放量更低(21.2 mW mg⁻1对比25.3 mW mg⁻1),这一点已通过差示扫描量热分析得到证实(图S19)。

图4. 在PF电解液中(a)和在P电解液中(b)循环30次后的SEI的原子力显微镜(AFM)形貌图(3 μm×3 μm)。在PF(c)和P(d)电解液中循环30次后的SEI的杨氏模量(3 μm×3 μm)。在PF(e)和P(f)电解液中循环30次后的SEI的力-位移曲线。在PF(g)和P(h)电解液中循环50次后的Si颗粒的截面扫描电子显微镜(SEM)图像。i. 在P和PF电解液中循环50次前后的Si负极厚度变化。

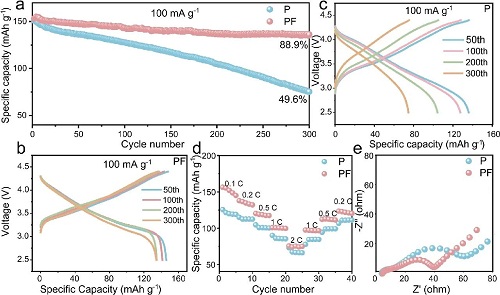

V 全电池测试

LiF-PieSEI的优势在LCO||Si全电池(N/P比为1.1-1.4,见图S20)中得到了进一步验证。正如预期的那样,使用PF电解质的LCO||Si电池在0.5 C的充放电速率下可实现150 mA g⁻1的可逆容量,并在 300 次循环后实现了约88.9%的显著容量保持率,这表明其出色的电化学循环稳定性(图5a)。为了进一步说明LiF-Pie结构SEI的性能,我们将我们的结果与硅负极稳定策略的最新进展进行了比较,如表S2所总结的那样。如所示,PMTFPS来源的SEI比大多数先前报道的方法表现更好。此外,CE在整个循环过程中始终保持极高(> 99.35%)(图5b和S21),这表明LiF-PieSEI阻止了极少的副反应,这对于保持电池的能量密度和寿命至关重要。相比之下,使用P电解质的LCO||Si电池的容量下降迅速,其 300 次循环后的容量保持率只有49.6%(图5c和S17)。相应的平均CE低于98.78%,这表明存在持续的副反应。使用PF电解质的 LCO||Si电池在0.1至2 C的各种速率范围内表现出优于使用P电解质的电池的优异倍率性能(图 5d)。例如,在 1 C 时的可逆容量为100.6 mAh g⁻1,而使用P电解质时为86.1 mAh g⁻1。进一步的阻抗测试(图 5e)表明,在10次循环后,PF 电解质中的电荷转移阻抗(19.92 欧姆)低于P电解质(44.45 欧姆)。

图5. a. LCO||Si电池在100 mA·g⁻1下的循环性能。b. 使用PF电解液的LCO||Si电池在部分选定循环的充放电曲线。c. 使用P电解液的LCO||Si电池在部分选定循环的充放电曲线。d. 倍率性能。e. 在P和PF电解液中循环10次后的LCO||Si电池的电化学阻抗谱(EIS)。

VI 总结

总之,将PMTFPS作为多功能电解质添加剂的创新应用显著地稳定了硅负极,通过原位形成了具有 LiF-Pie 结构的 SEI。这种SEI由一个柔韧的交联基质和富含LiF的内层组成,共同增强了SEI的柔韧性、机械电化学性能和热稳定性。因此,包含这种优化的SEI设计的PF电解质,在LCO||Si电池中与P电解质相比,在库仑效率、倍率性能和循环稳定性方面都有显著的提升。本研究强调了SEI结构设计在开发满足实际厚硅负极高弹性及稳定性要求的电解质中的关键作用,为未来的电解质配方提供了有价值的见解。

作者简介

王雪锋

本文通讯作者

中国科学院物理研究所 特聘研究员

▍主要研究领域

高能量密度锂电池界面表征与调控,国际上率先将结构生物领域中的冷冻电镜技术引入到二次电池领域,研究了辐照敏感的电池材料及其界面的微观结构,联接结构修饰、性能改善和条件控制等环节。

▍主要研究成果

王雪锋研究员曾获得人才引进青年项目(2020)、中国科学院优秀博士论文奖(2016)、2021年起担任中国科学院大学岗位教授。

▍Email:wxf@iphy.ac.cn

撰稿:原文作者

编辑:《纳微快报(英文)》编辑部

关于我们

Nano-Micro Letters《纳微快报(英文)》是上海交通大学主办、在Springer Nature开放获取(open-access)出版的学术期刊,主要报道纳米/微米尺度相关的高水平文章(research article, review, communication, perspective, highlight, etc),包括微纳米材料与结构的合成表征与性能及其在能源、催化、环境、传感、电磁波吸收与屏蔽、生物医学等领域的应用研究。已被SCI、EI、PubMed、SCOPUS等数据库收录,2024 JCR IF=36.3,学科排名Q1区前2%,中国科学院期刊分区1区TOP期刊。多次荣获“中国最具国际影响力学术期刊”、“中国高校杰出科技期刊”、“上海市精品科技期刊”等荣誉,2021年荣获“中国出版政府奖期刊奖提名奖”。欢迎关注和投稿。

Web: https://springer.com/40820

E-mail: editor@nmlett.org

Tel: 021-34207624

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自纳微快报科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3411509-1496793.html?mobile=1

收藏