回到“咥”字本身,我们发现这个字的字体并不是唯一的,“咥”有三个异体字,分别是:欪、𧩼、𠽧。

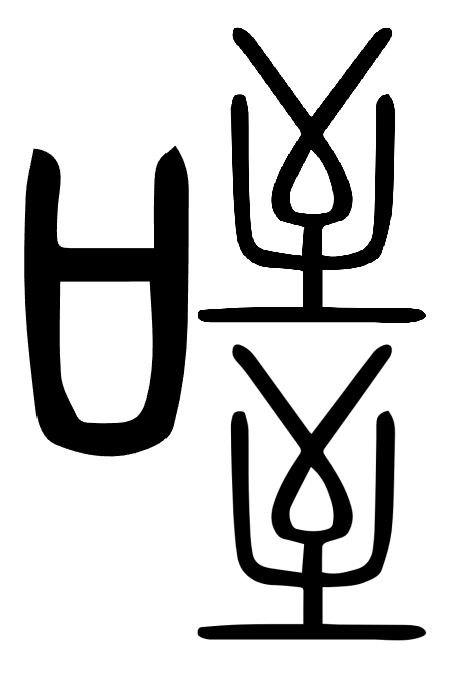

其中的一个异体字“𠽧”字非常有意思,我找不到它的小篆字形,但对比宋体字,它的小篆字形并不难想象:

“𠽧”字左侧也是“口”,和“咥”字不同的是,它的右侧是两个相互叠加的“至”。我们前文说过,“至”表示鸟儿,许慎认为是一般的鸟儿的象形,而我则认为是燕子。

“𠽧”字左侧也是“口”,和“咥”字不同的是,它的右侧是两个相互叠加的“至”。我们前文说过,“至”表示鸟儿,许慎认为是一般的鸟儿的象形,而我则认为是燕子。

叠加的“至”和单个的“至”虽然字形有差别,但古人经常有把某个组字部件重复使用的案例。例如“水(shuǐ)”和“沝(zhuǐ)”,人们实在看不出二者意思有什么差别,都指名词的“水”。

因此,“𠽧”被确认为是“咥”的异体字,在汉字演化过程中逐渐不再使用,被“咥”字替代了。

但是我们仔细分析“𠽧”字的造字意图,会发现古人也许弄错了。

“𠽧”字很有可能是会意字。它左侧的“口”,表示与声音相关;右侧重叠的两个“至”字,很可能表示众多鸟儿,叽叽喳喳,似乎在笑。从这个角度讲,“𠽧”字的字形与其字义是紧密相关的,它根本就不是“咥”字。

从发音的角度来讲,“𠽧”读作“dié”,很有可能就是对燕子或喜鹊叽叽喳喳叫声的模拟。也就是说,“𠽧”其实是一个拟声字。也许人们认为这种鸟群的叫声是在笑,所以才有了“笑”的含义。

我常说,对古代文献的理解要依据我们的经验、逻辑和常识。

依据我们的日常生活经验,燕子是喜欢聚在一起的,特别是在春天求偶的时候。如果将它们的叫声与笑进行关联比喻的话,我觉得与其比喻为“笑”,不如比喻为“嘲笑”。燕子聚在一起的叽叽喳喳,的确有(这里绝没有歧视,只是个人的生活体验)农村妇女们聚在一起背后说人、讨论家长里短、让人社死的样子。

假设的验证我们将这种对“𠽧”字的联想带入到文本中去验证,看看古代文献中涉及“咥”字、且有“笑”含义的文本,是否能用这个语境去解释(不查找“𠽧”字,是因为它已经被“咥”取代而消失了)。

《诗经·氓》:“三岁为妇,靡室劳矣。 夙兴夜寐,靡有朝矣。 言既遂矣,至于暴矣。 兄弟不知,咥其笑矣。 静言思之,躬自悼矣。”

我们发现,这里的“咥”的原字应该就是“𠽧”。

“兄弟不知,咥其笑矣”的意思是:我的兄弟们不理解我的苦衷,反而对我发出嘲笑。

在《氓》的語境中,女子的處境是孤獨而無助的。她遭受了巨大的情感或生活上的困境,本應得到家人的支持和安慰,但結果卻恰恰相反。這兩句話深刻地揭示了她內心的悲哀和絕望,以及人情冷漠、親人不相恤的痛苦(以上为Gemini的分析)。

关于“咥”的含义,【传】解释说“咥咥然,笑也”,这种解释明显存在问题。“兄弟”在这里有什么“笑”的理由呢?逻辑上完全与前后文脱节。如果按照我们前面从“𠽧”字造字法中理解的“嘲笑、调侃、背后议论”的语义联想去理解,就会发现这种理解非常符合主题,而且强化了自家兄弟的亲情冷漠。

《全唐诗》中也出现了一例“咥”字:

《全唐诗·田家杂兴八首》 “平生养情性,不复计忧乐。去家行卖畚,留滞南阳郭。 秋至黍苗黄,无人可刈获。稚子朝未饭,把竿逐鸟雀。忽见梁将军,乘车出宛洛。意气轶道路,光辉满墟落。安知负薪者,咥咥笑轻薄”。

这首诗我们就不翻译了。在诗的语境中,作者描述自身无欲无求,与光彩奢华的梁将军进行对比,“咥咥笑轻薄”中的嘲笑之意非常明显。

最有意思的还是以下的短文:

《郁离子·子侨包藏祸心》 “西郭子侨与公仆诡随、涉虚俱为微行,昏夜逾其邻人之垣,邻人恶之,坎其往来之涂,而置溷焉。一夕又往,子侨先堕于溷弗言,而招诡随;诡随从之堕,欲呼,子侨掩其口曰:「勿言。」俄而涉虚至,亦堕,子侨乃言曰:「我欲其无相咥也。」君子谓西郭子侨非人也,己则不慎,自取污辱,而包藏祸心,以陷其友,其不仁甚矣!”

译文:西郭子侨和公仆诡随、涉虚三个人一起偷偷地夜游。他们总是在深夜翻越邻居的围墙,邻居对此很厌恶,就在他们常走的路线上挖了一个坑,并在坑里放置了粪水(溷)。 一天晚上,他们又故伎重施。西郭子侨先掉进了粪坑,但他没有出声,反而招呼诡随跟着他过来。诡随也跟着掉进了粪坑,想要大声提醒涉虚,但子侨立刻捂住他的嘴说:“不要说话。”随即,涉虚也到了,同样掉进了坑里。这时,子侨才说:“我是为了让他以后不要嘲笑我们”。

君子评论说:“西郭子侨不是一个正直的人。他不小心谨慎,自取羞辱,却还包藏着险恶的祸心,让他的朋友也掉入陷阱。他太不仁德了!”

从这个故事里,我们可以看出“咥”绝对不是“大笑”的意思,而是明显有“嘲笑”的意味,与“𠽧”字通过会意得出的联想完全一致。许慎《说文解字》的解释并不准确。

总结与反思通过以上的文本验证,我们完全可以确认,“𠽧”和“咥”不是一个字,而是两个完全不同的字。

虽然“咥”右侧为单个“至”,“𠽧”右侧为双个“至”,但二者的造字法完全不同。“咥”的造字法为形声,读音为“zhì”、“chī”或“shí”,是“吃”或“咬”的意思;而“𠽧”的造字法为会意,读音为“dié”,是形容燕子聚集在一起叫声的拟声字,表示“嘲笑”的含义。

由于“咥”和“𠽧”字形过于相近,古人将二者弄混了,错认为是同一个字。所以《说文解字》才解释为“(咥)大笑也”,既把字弄错了,也把意思解释错了。

同时,正是因为把二者弄混了,“咥”字被移为它用,后人才根据“zhì”、“chī”或“shí”这个声音,重新创造出“喫”字,最终演化为“吃”。

汉字的演化是一个复杂的过程,中间充斥着各种偶然、联想和不确定性。我们从现代语义逆推古代字源的发展过程,就像破案一样,需要抓住每一个疑点,大胆假设,小心验证,最终解开重重迷雾。

即便如此,我们的推理也是或然性的,可能正确,也可能不正确。只是将这个过程写下来,让大家评论吧!

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自洪颖科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3303836-1496879.html?mobile=1

收藏