在分析《周易·履》卦时,我们将“咥”翻译为“咬”。这种理解是有依据的,郑玄在【注】中提到:“(咥)啮也”,“啮”就是用牙齿咬。因此,这种翻译似乎没什么问题,也比较符合卦爻辞的主题。

但是,从学术角度看,我们提出的任何一种翻译解释,无论多么有依据、多么合理,都属于一种假设。即使我们有充分的信心确认这种假设是正确的,也必须将它放到更大的文本语境中去验证。

在《周易》中,“咥”字只出现在《履》卦中,且都与“履虎尾”相衔接。用“咬”的义项去验证,没有任何问题。然而,如果我们将验证范围扩大到《诗经》,就会发现问题。

《诗·卫风》有“兄弟不知,咥其笑矣”,这里的“咥”明显不是“咬”的意思。该诗【传】曰:“咥咥然,笑也”,明确指出“咥”是“笑”的意思。《说文解字》也说:“(咥)大笑也”,也就是说,“笑”才是“咥”最普遍的含义。

这就让人有些困惑了。

无论是“咬”还是“笑”,都是表示具体动作的常用词,这种词的含义本应稳定。从一个“咥”字,怎么会演化出两种明显不同的常用动词义项呢?

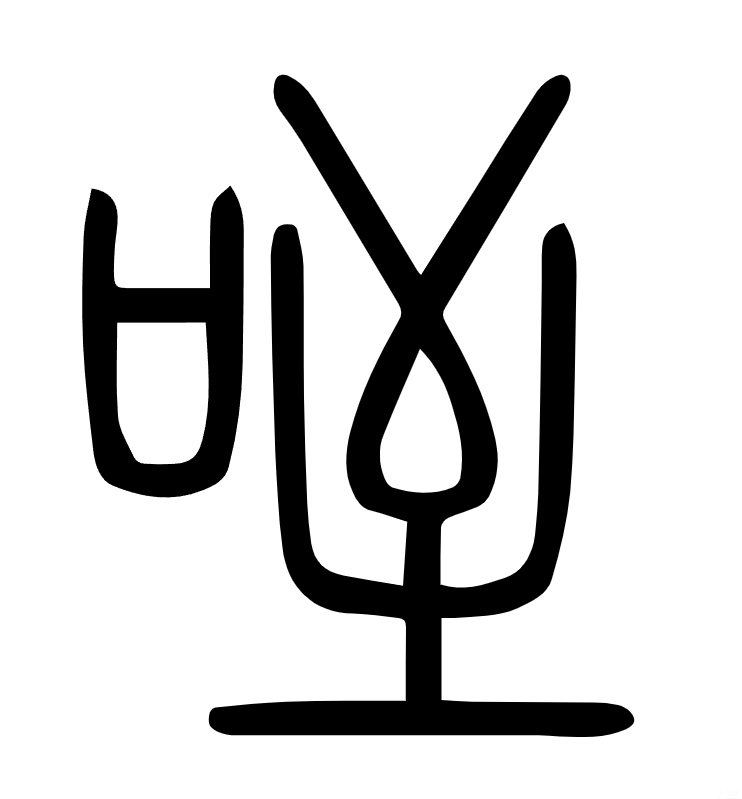

小篆之“咥”

从“咥”的小篆字形来看,它左侧为“口”,表示与嘴部动作相关。右侧为“至”,“至”的发音为“zhì”,其小篆字形是头向下的燕子。燕子有回归的特性,这个字形很可能表示燕子回来了,表示“到”的含义。

从“咥”的小篆字形来看,它左侧为“口”,表示与嘴部动作相关。右侧为“至”,“至”的发音为“zhì”,其小篆字形是头向下的燕子。燕子有回归的特性,这个字形很可能表示燕子回来了,表示“到”的含义。

《说文解字》也认为该字形是鸟,将“至”解释为“(至)鸟飞从高下至地也”。我们暂且搁置这些细微差异,毕竟,燕子也是一种鸟。

我们分析该字的造字意图,发现完全找不出条理来。

“咥”字的造字法不是象形和指事,也明显不是会意字——“口”加上“至”,无法会意出任何意思。如果该字是形声字,那么就有问题了:“口”是形旁,“至(zhì)”应该是声旁才对。可是“咥”现在的发音是“dié”,与“至(zhì)”的差距巨大。

这个问题困扰了我很久,最后,我怀疑“咥”与现代“吃”相关。

“咥”与“吃”

也就是说,“咥”字真的很有可能是形声字,而且它最初的发音很可能不是“dié”,而是类似于“zhì”或“chī”,是现代“吃”这个含义的原型。

最初的“吃”字,本义为口吃,和现代“吃东西”的含义完全不同。

《说文解字》说“(吃)言蹇難也。从口气聲。居乙切”,意思是:吃,表示说话总是停顿,非常的困难。许慎(说文作者)认为该字是形声字,左侧为“口”,右侧的“气”表示声音,发音为“jī”。

这里我有些不同意见:“吃”的右侧可不是“气”,而是“乞”。“气”字表示的是云气,是自然现象。当表示人呼出的气时,写作“乞”。《说文解字注》证实了这种说法:“(气)借为气假于人之气。又省作乞”。也就是说,“吃”字右侧的“乞”表示人呼出的气,该字描述的是口吃的人用力吐气说话的样子,这明显是会意字,而非形声字。

当然,认为它是形声字也说得过去,因为“吃”字很可能就是从“乞(qǐ)”字引申而来。也就是说,最早可能只有“乞”字,没有“吃”字。后世为了区分,才加上“口”字旁,另造了一个“吃”字,但发音一致。

无论如何,“吃”字最初表示口吃是无可争议的事实。《汉书·周昌传》有“昌为人吃”,说的就是周昌有口吃的毛病。《史记·韩非传》“非为人吃,不能道说,而善著书”,同样说的是韩非有口吃的毛病,不善言谈,但善于写书。

既然最初“吃”没有“吃东西”的意思,而“吃东西”又是一个常用动词,古人该如何表达呢? 这就涉及另一个字“喫(chī)”。在“吃”字之前,它才是“吃东西”的意思。

“喫”与“吃”

《说文解字》说:“(喫)食也”;《玉篇》“啖,喫也”。即“喫”、“食”、“啖”都有吃东西的意思。《杜甫·绝句》有“梅熟许同朱老喫”,讲的就是吃东西。这样的例子太多了,直到现在,繁体字依然使用“喫”来表示“吃”的含义。后来,也许大陆觉得“喫”字形太复杂,才简化为“吃”。

“喫”是“吃”之前的字,表示“吃东西”,同时“吃东西”又是人类最普遍的活动,那么这个字应该很早就被使用了吧?

答案是否定的。“喫”字恐怕也是后来才造出来的。证据就是在先秦的文献中,根本看不到这个字的影子,只在《庄子·天地》中出现过一次,而且这仅有的一次还是人名,根本没有“吃东西”的意思[1]。

在《周易·经》中,有关“吃”的用字是“食”。例如:

《周易·经·需·九五》:“需于酒食,贞吉”。

《周易·经·泰·九三》:“勿恤其孚,于食有福”。

《周易·经·剥·上九》:“硕果不食,君子得舆,小人剥庐”。

这里“食”字的用法与现代语义的“吃”一致。这表明“喫”字并不是周朝的用字,而是后世取代“食”而被造出来的。

“食”与“咥”

在《周易》中,“食”和“咥”都表示“吃东西”或“咬”的含义。其中“食”字明显和人吃东西有关,那么动物吃、咬东西是否也用这个字呢?我们恐怕不能想当然地认定。

有一种可能,在周文王的时代,人吃东西用“食”,动物咬东西用“咥”。二者的发音很可能是相同或类似的。

为什么会有这个假设呢?

商周时期的人们总是将他们生活中常用且可以区分,但现代人类基本会忽略的事物,用不同的字来代替。例如,在古文中,不同颜色、种类的马,需要使用不同的字:

騋:指七尺高的马。

駥:指八尺高的马。

騄:指骏马,良马。

驊:指赤色的骏马。

騮:指红黑色的马。

騅:指黑白杂色的马。

骠:指黄白杂色的马。

駰:指浅黑色的马。

骢:指青白色的马。

騂:指赤色马。

这些表示“马”的字,对于古人来说很常用,也容易区分,但对于现代人来说,根本无法想象。 再如“猪”:

豕(shǐ):泛指所有的猪。

彘(zhì):特指被宰杀或作为祭祀用的猪。

豚(tún):主要指小猪,幼猪。

豶(fén):阉割过的公猪。

豵(zōng):一岁的猪,通常指可供宰杀的猪。

豝(bā):母猪。

豜(jiān):三岁的猪。

豨(xī):指大猪、野猪。

如果不是古文字文化传承还没有断裂,现代人恐怕永远也无法想象古代竟然有这么多“猪”的称呼。其实对于古人来说,这些称呼很有可能都是必要且常用的。

“食”与“咥”,二者发音类似。“食”本义为名词“粮食”,“吃东西”的义项是名词作动词使用。人和动物地位不同,为了进行区分,人们可能便造了一个新字“咥”,用来表示动物的吃或咬。

字体的发展和演化过程总存在很多偶然和意外,由于“食”用得比较多且普遍,而描写动物吃或咬的文字比较少见,“咥”用得较少。久而久之,“咥”作为“吃”的含义很快就被混用了。以至于后人只知道“zhì”或“chī”这个声音表示“吃东西”,但已经忘了动物吃东西应该用不同的字。“食”作为一个常用词,总是将名词动词化也许会影响交流,于是又创造了新的字“喫”和“食品”的名词相对应,专门用作动词。

换句话说,很有可能在商末时代,“食”和“咥”都发“zhì”或“chī”的音。由于文字的发展产生了将“食物”和“吃东西”等意群的名词和动词分别用不同字来表示的客观需求,于是人们又重新创造了“喫”字来表达“吃东西”的动词意群,而“食”字则专门用作名词意群。至于“咥”字的本义,则湮灭于文字演化的长河中,渐渐被历史遗弃了。

以上的假设,可以有效地说明为什么“咥”的意思是“吃”或者“咬”,以及这个义项在现代为什么不再常用。

可是,这种假设却没有解释为什么在现代“咥”字发音为“dié”,而且表达“笑”的含义。换句话说,“笑”的义项作何解释呢?我们下篇博文继续解说。

注释:

[1].《庄子·天地》:“黄帝游乎赤水之北,登乎昆仑之丘而南望,还归,遗其玄珠,使知索之而不得,使离朱索之而不得,使喫诟索之而不得也。”这里“喫诟”明显是一个人的名字。

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自洪颖科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3303836-1496878.html?mobile=1

收藏