1. 从青铜时代到铁器时代,农业革命的文明硕果

从青铜时代到铁器时代,不仅仅是农业革命结出的硕果,更是人类社会结构、经济模式、文化形态和权力组织的全面质变。图1表明,农业革命如何作为基石,推动人类文明从青铜时代迈向更高级的铁器时代,并结出累累硕果:

图1 作为人类文明进步基石的农业革命

(1)经济与社会结构的改变

社会分工的固化与深化:农业剩余产品养活了不再从事农业的专业阶层。这不仅包括青铜器和铁器的工匠,还有祭司、官吏、士兵、商人、文人等。社会从简单的部落结构,演变为由国王、贵族、祭司、平民、奴隶等构成的等级社会。

城市的兴起与繁荣:定居点从村庄发展为围绕宫殿、神庙和手工业区的城市。这些城市成为政治、经济、文化和宗教的中心,如两河流域的乌尔、古埃及的孟菲斯、中国的二里头等。

私有制的确立与阶级分化:对土地、粮食和金属工具的占有,导致了私有财产的出现。社会成员因占有资源的不同而分化为不同的阶级,国家机器(军队、监狱、法律)也应运而生,以保护私有财产和维护社会等级。

(2)技术与文化的进步

文字与知识的系统化:为了记录粮食产量、物资分配、法律和宗教仪式,文字被发明并不断完善(如苏美尔的楔形文字、埃及的象形文字、中国的甲骨文)。这使得知识和经验能够跨越时空传递,催生了天文学、数学、医学等早期科学。

历法与科学的萌芽:为了精确掌握农时(如何时播种、何时收割),人们加强了对天象的观测,发展出了精确的历法。这直接推动了天文学和数学的发展。

艺术的殿堂化与仪式化:社会剩余财富使得人们可以供养专业艺术家,创作出不再局限于实用目的的宏伟艺术,如埃及的金字塔、青铜时代的青铜礼器、宫殿壁画等,这些艺术主要用于服务神权和王权。

(3)政治与文化交流的兴盛

国家与法律的诞生:管理大规模的水利工程、分配土地、征收赋税、进行战争,需要一套复杂的官僚体系和成文法律。人类历史上最早的国家(如古埃及、苏美尔城邦、夏商王朝)和法律(如《汉谟拉比法典》)都在这一时期出现。

远距离贸易的大发展:农业文明对资源(尤其是金属和奢侈品)的需求,催生了横跨大陆的贸易网络(如“青铜之路”)。这不仅交换了商品,更传播了技术、思想和文化,将各个孤立的文明点连接成早期的“世界体系”。

帝国时代的序幕:铁器时代,更加廉价而高效的铁制武器和工具,使得某些强国能够组织起庞大的军队,进行大规模的征服与开发,从而建立了人类历史上第一个横跨欧亚非的大帝国,如亚述帝国、波斯帝国等。

农业革命如同一颗种子,在青铜时代和铁器时代的阳光雨露下,生长为文明的参天大树。它带给人类的硕果,归根结底是将人类从依赖自然的“采集者”,改造为改造自然的“生产者”和“组织者”。它奠定了此后数千年人类文明发展的基本模式,直到工业革命的再次到来。

2. 赫拉利为什么说它是“史上最大骗局”

尤瓦尔·赫拉利是以色列著名历史学家,他的《人类简史》风靡全球。其中最具震撼力、也最引人深思的观点之一,就是他把农业革命说成是“史上最大骗局”的断言。

当然,赫拉利并非否认上述事实,但他转换了一个评判标准:从“物种演化的成功”和“集体文明的进步”,转向了“个体智人的生活质量与幸福感”。从这个角度看,农业革命成了一个“骗局”。或许,它如同一枚硬币的两面,一面是传统史学所赞颂的文明的伟大跃进,另一面是赫拉利所反思的“个体福祉的巨大陷阱”。他的主要论据见附表:

附表 赫拉利对比狩猎采集时代与农业社会时代的差距

对比维度 | 狩猎采集时代 | 农业社会时代 |

饮食与营养 | 多样化、营养均衡:根据季节和地域,摄取数十种至上百种野生植物、水果、坚果、昆虫、肉类。 | 单一化、营养恶化:主食高度依赖少数几种谷物(如小麦、水稻、玉米),导致营养不良、维生素缺乏症高发。 |

劳动强度与时间 | 相对悠闲:平均每天工作3-6小时即可获得所需食物,拥有大量闲暇时间进行社交、休息和娱乐。 | 异常艰辛:“面朝黄土背朝天”,需要长时间进行播种、除草、灌溉、收割等重复性体力劳动,工作时间大幅增加。 |

健康状况 | 相对健康:多样化的饮食和经常性的迁徙,减少了传染病和寄生虫病的发生。骨骼化石显示他们通常更健康、更强壮。 | 健康恶化:定居生活导致垃圾和粪便堆积,引发瘟疫和传染病(如天花、麻疹)。密集的农业劳动导致骨骼劳损(如关节炎、椎间盘突出)。 |

社会关系 | 相对平等、自由:小规模社群,资源共享,决策通常更民主,个人自由度较高。 | 阶级分化与压迫:出现土地私有制,产生贫富分化、社会阶级(地主、农民、奴隶)。大多数人被束缚在土地上,失去自由。 |

安全与风险 | 风险分散:如果一种食物短缺,可以寻找其他替代品。小社群易于迁徙以躲避灾难。 | 风险高度集中:农业收成依赖于少数作物,一旦遭遇干旱、洪水或病虫害,就会导致大规模饥荒,死亡人数远超狩猎采集时代。 |

赫拉利的核心隐喻:“到底是智人驯化了小麦,还是小麦驯化了智人?”在赫拉利看来,小麦这个物种通过“诱使”智人放弃自由的狩猎采集生活,转为终日为其服务的农夫,成功地让自己的基因在全球范围内疯狂复制,从一种普通的野草变成了地球上最成功的植物之一。

而智人,为了伺候好小麦,付出了腰椎间盘突出、关节炎、营养不良、被地主剥削、被战争裹挟的代价。个体的生活质量显著下降,但为了“小麦的繁荣”和“物种的繁衍”,这个体系却被牢牢锁定,无法回头。

农业革命的“成果”既然这么沉重,为什么人类还回不去了?这需要解释路径依赖和阶级分化的形成。比如即使多数人受苦,但掌握资源的精英能推动文明继续滚雪球。

另一方面,不能只讲赫拉利的批判,还得提反驳意见,比如婴儿死亡率下降、文化积累这些事实,不是彻底否定农业革命。显然,赫拉利其实是在隐喻现代人的困境:我们被房贷、工作束缚,和当年被土地绑定的农民没什么不同?科技发展到底解放了我们,还是给我们套上新的枷锁?

3. 如何理解这两种看似矛盾的观点?

(1)评判尺度不同:一是宏观尺度(物种/文明),农业革命极大地扩展了人类的整体规模和能力,开启了文明的无限可能。二是微观尺度(个体生活),对大多数个体而言,农业革命是生活质量的倒退。它用更辛苦的劳动换来了更糟糕的饮食和健康。

(2)“骗局”的本质:赫拉利所说的“骗局”,是指一个看似明智的选择,导致了一连串的连锁反应,最终将整个人类群体锁入一种个体更辛苦、更不幸福的生活方式,却无法轻易逃脱。我们被“进步”的叙事所裹挟,忘记了审视个体真实的感受。

(3)历史的枷锁:农业社会一旦形成,人口暴增,就再也无法回到狩猎采集时代了。因为土地已经养不起那么多人口。这就像踏上了一条单向行驶的快车道,只能不断向前,即使知道起点或许更美好,却已无路可退。

我们的结论是:赫拉利的反思并非要否定农业革命的客观历史地位,而是为我们提供了一个批判性的视角,让我们重新思考“进步”的真正含义。

它提醒我们,集体的、宏观的“成功”与个体的、微观的“幸福”并不总是同步的。它挑战了我们根深蒂固的“线性进步史观”(即认为历史总是从坏到好、从落后到先进),指出历史的进程充满了出人意料的代价和悖论。

因此,农业革命的“伟大成果”与“最大骗局”并存不悖。它是人类作为一个物种的辉煌胜利,同时也是无数个体智人背上沉重负担的开始。理解这种复杂性,能让我们以更审慎、更智慧的态度,去面对当今和未来的科技革命与社会变迁。

4. 从青铜到铁器,战争烈度升级的驱动因素

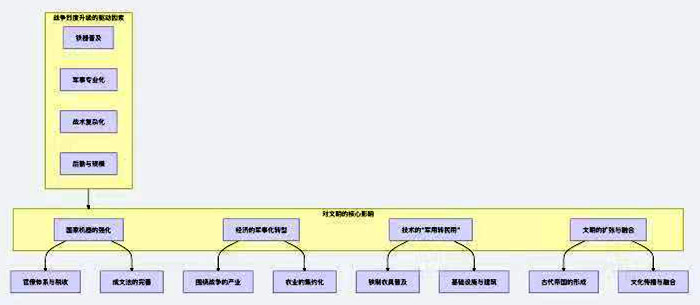

农业革命后,人类社会从青铜时代过渡到铁器时代,一个明显的现象是:战争烈度的升级。这不仅是武器材质的改变,更是国家机器、社会结构、经济基础和文明版图发生革命性演进的直接驱动力。它如同一把双刃剑,在带来巨大破坏的同时,也以残酷的方式“锻造”了古典文明的基石。我们可以通过以下框架(图2)来理解这一过程:

图2 农业革命后战争烈度升级对文明进步的双重影响

(1)武器的革命:从“贵族的艺术”到“全民的战争”

青铜时代:青铜是昂贵的,冶炼复杂,兵器主要由贵族和专业武士掌握。战争更像是精英阶层之间的决斗,规模和杀伤力有限。

铁器时代:铁矿石储量丰富,冶炼技术(虽然要求更高)成熟后,铁制武器廉价且易于大规模装备。这使得组建大规模的农民步兵方阵成为可能,战争从贵族专属变为全民参与,惨烈程度急剧上升。

(2)军事的专业化与常备军出现:为了应对日益频繁和激烈的冲突,国家开始脱离农业生产、进行长期训练的职业军人。这使得战术更复杂,纪律更严明,作战效能更高。

(3)战术与规模的演变:从青铜时代的战车对决,发展到铁器时代多兵种配合(如马其顿的步兵、骑兵、远程兵混合方阵)和大规模攻城战。战争的胜负不再取决于一次冲锋,而是取决于战略、后勤和消耗能力。

(4)后勤与经济的总动员

维持常备军和大规模战争需要庞大的后勤支持,这促使国家建立税收系统、粮仓体系和交通网络。战争从单纯的军事对抗,升级为国家整体实力的比拼。

5. 战争如何“锻造”文明:影响的双重性

战争烈度的升级,以一种“创造性毁灭”的方式,深刻地塑造了人类文明。

(1)国家机器的强化与制度的进步

官僚体系的诞生:为了征兵、征税、组织生产,一套非世袭的、专业化的官僚系统应运而生,这是国家治理能力的巨大飞跃。中国的郡县制、波斯的总督制,其背后都有战争的驱动。

法律的完善:为了管理庞大的军队和复杂的社会,成文法逐渐取代习惯法。军法(如商鞅的军功爵制)深刻地影响了民法,强调纪律、赏罚分明和绝对权威。

中央集权的形成:分散的城邦或部落无法应对大规模的长期战争,权力必然向中央集中,催生了领土国家和帝国。战国争雄催生了秦朝的大一统,罗马的扩张也使其从共和国走向帝国。

(2)经济的军事化与技术创新

产业的刺激:战争需求直接刺激了采矿、冶金、铸造、木工、皮革等手工业的飞速发展。

农业的变革:为了养活军队和城市人口,国家会大力兴修水利工程,推广更先进的铁制农具和耕作技术(如牛耕),从而极大地提升了农业生产效率。许多军事技术(如标准化生产、工程学)后来都转为民用。

基础设施的建设:为了快速调动军队,帝国会修建高质量的公路网(如罗马大道、秦直道),这反过来极大地促进了贸易和文化交流。

(3)文明的扩张、融合与思想的激荡

文明的“熔炉”:通过征服,不同的民族、语言、宗教和文化被强行纳入同一政治实体,在冲突中实现了融合。亚历山大大帝的东征将希腊文化带到东方,同时也吸收了东方文明,形成了“希腊化时代”。

思想的回应:战争的残酷催生了人们对和平、秩序、伦理的深刻思考。中国的儒家(仁政)、墨家(非攻),古希腊的斯多葛学派(世界主义) 等,其思想的产生都与对战争的反思密切相关。

技术的传播:征服者和被征服者之间会加速技术的交流。冶铁技术正是通过赫梯帝国->亚述/希腊->世界这样的路径,在战争与征服中传播开来的。

6. 工具进步:残酷的催化剂

从青铜时代到铁器时代,战争烈度的升级是文明进步的残酷催化剂。它打破了旧有的、松散的社会结构,催生了更高效、更集权、更有组织能力的国家形式。它以巨大的社会需求(尤其是杀戮和防御的需求)拉动了技术和经济的链条。它通过暴力的方式,强制性地完成了不同文明板块之间的碰撞与融合,为更大范围的文明共同体奠定了基础。

没有这种日益升级的军事压力,古代文明可能将长期停留在分散的城邦或部落联盟阶段,而难以孕育出后来雄视东西方的古典大帝国。然而,这一切进步的代价,是无数个体的鲜血与苦难,这也是我们在审视这段历史时,必须持有的清醒认识。

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自聂广科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-279293-1509714.html?mobile=1

收藏