一、基因交流:科学革命的源头

1. 基因交流可否隐喻科学革命?

科学革命是否也有类似生物学的“杂交优势”模式,而不仅仅是欧洲内部的因素?我们希望突破传统解释,找到更全局性的视角。

“科学革命”指的是16-17世纪欧洲的那段时期。那么,可否采用“基因交流”的生物学隐喻,来比喻不同文明思想的融合,把认知革命的框架迁移过来,说明科学革命也是多种知识体系碰撞的结果?

有哪些支持这个观点的论据?比如欧洲吸收阿拉伯世界的知识(如希腊文献的再引入)、中国技术(火药、印刷术)的影响,以及全球贸易带来的数据交流。这些就像不同的“知识基因”库,通过交流产生突变。

进一步的疑问是,为什么科学革命发生在欧洲而不是其他地区?可以强调欧洲的开放性整合了多元知识,形成了正反馈循环。

总之,将“基因交流”的范式从认知革命延伸到科学革命,是一个精妙且有力的思想跃迁。如果我们把科学革命视为人类认知的又一次“大爆炸”,那么这次爆炸的引信,正是全球范围内的知识基因交流。

诚然,科学革命的发生依赖于欧洲特定的社会、经济条件(如文艺复兴、大学制度、资本积累)。但将这些视为“燃料”的话,来自全球不同文明的“知识基因”则是点燃这场革命的火花与核心原料。

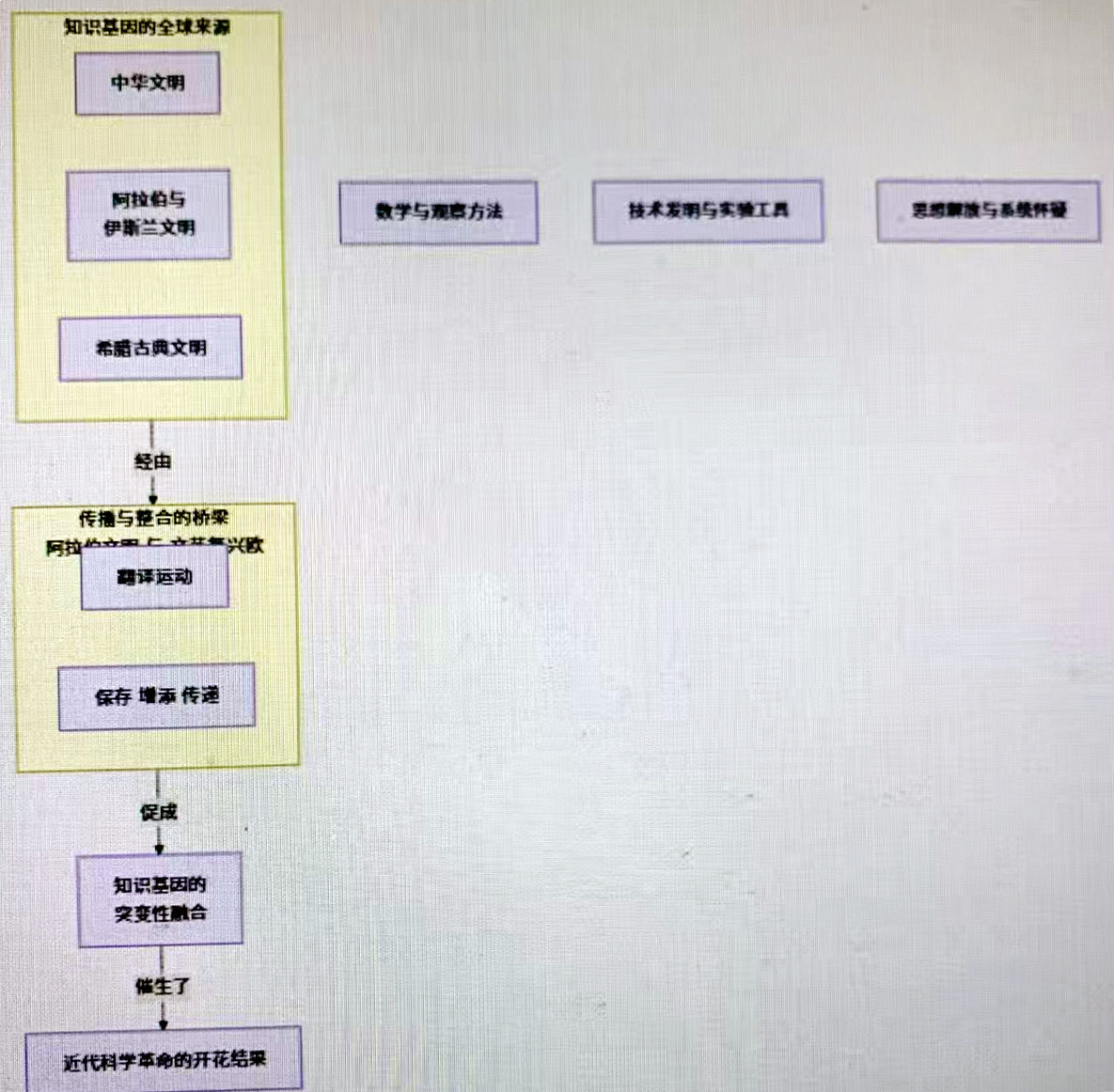

附图可见,这场知识基因的全球大融合如何催生了科学革命?

附图 知识基因的交流图谱

2. 关键“知识基因”的供体文明

中华文明的技术“基因”:四大发明(火药、指南针、印刷术、造纸术)构成了科学革命不可或缺的“硬件”和“软件”。印刷术使得知识可以廉价、精确、大规模地复制,打破了知识垄断,为思想爆炸提供了媒介基础。火药摧毁了骑士阶层和封建城堡,改变了战争与政治格局,为近代民族国家和新的社会形态铺平了道路。指南针启动了大航海时代,不仅带来了财富,更带来了颠覆性的新知识(如新的动植物、地理发现),动摇了教会的权威。

阿拉伯与伊斯兰文明的“桥梁”基因:扮演了至关重要的“载体”和“编译器”角色。当欧洲陷入“黑暗时代”时,阿拉伯学者系统性地保存、翻译并注释了希腊古典文献(亚里士多德、柏拉图、阿基米德)。他们不仅仅是保管员,更是创新者。在代数(algorithm一词便源自花拉子密)、三角学、化学、医学(如伊本·西纳/阿维森纳的《医典》)等领域做出了巨大贡献。这些“知识基因”后来反哺欧洲,为科学革命提供了关键的数学工具和实验方法。

希腊古典文明的“理性”基因:通过阿拉伯文本重新引入欧洲,激发了文艺复兴。这包括理性与逻辑,亚里士多德的逻辑体系、欧几里得的几何学为科学思考提供了框架;自然哲学思想如德谟克利特的原子论、阿基米德的力学研究,为后世科学家提供了思想的种子。

3. “知识基因交流”如何引发认知突变

这个过程与生物学上的基因交流导致进化突变的机制惊人地相似:

杂交优势:当来自中国、印度、阿拉伯和希腊的迥然不同的“知识基因”在欧洲这个“熔炉”中相遇时,它们相互结合,产生了强大的“杂交优势”。例如,希腊的理性思辨 + 阿拉伯的代数 + 中国的实用技术 + 欧洲的实验精神 = 近代科学方法。

功能性创新:就像不同基因片段组合可以产生全新蛋白质一样,不同的知识片段组合能产生全新理论。牛顿的经典力学,正是将“希腊的宇宙几何模型”“阿拉伯代数的解析能力”与“第谷/开普勒的精密观测数据”这些来自不同源流的“知识基因”完美融合的产物。

突破认知隔离:在此之前,各大文明的知识体系相对独立。大航海和印刷术打破了这种“地理与知识的隔离”,使得知识得以在全球范围内交流、碰撞、竞争和优化,最终在欧洲形成了具有指数级增长潜力的“全球知识网络”。

4. 科学革命是人类文明的“知识基因组”完成全球性交流后的必然爆发

因此,科学革命并非凭空诞生于欧洲的“天才火花”,而是人类多个伟大文明经过数千年各自独立演化出的“知识基因”,在历史性的机遇窗口(全球化肇始)下,进行了一场史诗级的大规模交流、重组与突变的结果。

欧洲恰好处于这个交流网络的枢纽位置,并具备了吸收、整合这些知识并将其制度化的社会条件,从而成为了这次“知识大爆炸”的显现场所。

因此,与生物学的基因交流一样,知识基因的交流,正是科学革命的结构性源头。它深刻地揭示,人类进步的真正引擎,在于保持思想的开放与流通,让不同的知识谱系在交流中孕育创新的生命。

二、中医学与现代医学如何排除种属差异,进行基因交流?

1. 中西医可否进行基因交流?

把不同医学体系的知识融合想象成生物上的基因交流,这种融合到底现不现实?这个问题本身很有挑战性。

中西医确实像两个不同物种:现代医学建立在解剖生理和统计学基础上,像标准化工业;中医则是基于整体观和经验的复杂系统,像生态农业。直接“基因交流”会排异,需要找到等价于DNA杂交的翻译机制。

什么是“种属差异”?这也是一个生物学概念,将其延伸到到知识体系是否合理?的确,二者的理论框架(阴阳五行vs分子生物学)、验证方法(辨证论治vs随机对照试验)、疗效评价标准(症状改善vs生化指标),这些差异比生物种属隔离更抽象。

接着要考虑:是在理论层强行统一?还是技术层取长补短?显然后者更可行。就像之前分析科学革命时,不同文明知识基因是通过实用技术(造纸术)和数学语言(代数)实现融合的。

可能的突破口在临床实践和科研方法。比如用现代医学工具研究针灸穴位实质,用循证医学方法验证经方疗效——这相当于找到了“通用遗传密码”。而系统生物学、网络药理学这些新学科,恰好能翻译中医的整体观,像当年阿拉伯文明保存希腊文献那样起到桥梁作用。

最后得提醒,这种交流不是造弗兰肯斯坦,而是像杂交水稻——保留中医临床智慧的核心“基因”,用现代科学方法优化表达。但是,在保持中医灵魂的前提下,现代科技到底能帮到什么程度?

2. 搭建“通用语言”的桥梁:将中医概念转化为现代科学可理解的语言

这是排除“种属差异”的第一步,即找到“通用遗传密码”。

从哲学化、经验化到客观化、数据化:

“证”的生物学基础研究:中医的“证”(如肾阳虚、肝郁气滞)不再是模糊的概念,而是通过基因组学、蛋白质组学、代谢组学等技术,寻找其特定的分子标签和生物网络。例如,研究发现“肾阳虚”证可能与下丘脑-垂体-靶腺轴的功能紊乱及特定基因表达谱相关。

“经络”与“脏腑”的实质探索:虽然尚未有定论,但研究试图将经络与筋膜结缔组织、神经-免疫-内分泌网络等信息和能量传递系统联系起来。将“脏腑”功能与具体的器官系统及其生理病理关联起来。

中药复方的“解码”:

从“君臣佐使”到“多靶点协同”:现代药理学不再试图在中药复方中寻找单一的“有效成分”,而是运用网络药理学的方法,将复方中的多个成分视为一个整体,分析它们如何协同作用于疾病的多个靶点和通路,这恰恰印证了中医整体观和配伍理论的科学性。

3. 创建“杂交技术”:催生新的诊疗模式

当两种“知识基因”深度融合,会产生具有“杂交优势”的全新应用。

(1)诊断技术的融合

舌诊、脉诊的客观化:利用图像识别技术分析舌象的颜色、苔质;用传感器数字化分析脉搏的波形、压力,从而将中医师的 subjective 经验转化为客观数据,便于学习和研究。

“证”的现代医学指标关联:在临床中,将中医的“证型”与现代医学的化验指标(如炎症因子、激素水平)、影像学特征进行关联分析,建立更精细的疾病分型诊断体系。

(2)治疗模式的创新:

中西医结合治疗:这已成为标准实践。例如:在肿瘤治疗中,手术/放化疗(现代医学)清除病灶,同时配合中医药扶正固本、减轻毒副作用,实现“祛邪不伤正”。在新冠防治中,通治方“清肺排毒汤”的广泛应用,展示了中医药在应对新发传染病中的独特价值,并通过现代药理学研究阐释其作用机制。

预防医学与健康管理:中医“治未病”的思想(未病先防、既病防变)正被整合到现代健康管理中,形成独具特色的“中医特色健康管理”模式。

4. 利用“共同的选择压力”:以临床疗效为终极评判标准

在生物学中,环境是选择压力,筛选出优势基因。在医学中,临床疗效和安全性就是最强大的“选择压力”,它无情地检验并筛选着来自不同体系的知识和技术。

循证医学研究:通过大规模、多中心、随机对照临床试验来验证中医药疗法的有效性和安全性。这是让现代医学界接受和认可中医药的“国际通用语言”。成功的例子如青蒿素治疗疟疾、砒霜(三氧化二砷)治疗急性早幼粒细胞白血病,它们都是从中医智慧中发掘,并经过现代科学严格验证的典范。

真实世界研究:对于复杂的中医干预措施,真实世界研究能更好地体现其个体化治疗的优势和在真实临床环境下的效果。

5. 面临的挑战与未来方向

当然,这种“基因交流”也面临挑战,如同生物杂交中的“生殖隔离”:理论框架的鸿沟,还原论与整体观之间的哲学差异难以完全弥合;标准化难题,中医的个体化诊疗难以像西药一样进行标准化;研究方法的适配性,需要发展更适合复杂体系的中医药研究方法学。

中医学与现代医学的“基因交流”,不是一个体系吞并另一个体系,而是一场深刻的、系统级的融合与创新。它不是在否定各自的“种属特性”,而是在创建一个新的、更强大的“杂交物种”——融合医学。

这个新物种将既拥有现代医学的精准、清晰和可验证性,又具备中医学的整体、动态和个体化优势。最终,这场伟大的“知识基因交流”将造福全人类,为应对复杂疾病和维护全民健康提供更强大的武器库。

三、从现代人与尼人的基因交流特征,看中西医融合的相互关系

1. 核心隐喻的解析:“对等”与“平等”之别

把尼安德特人和现代人的基因交流作为隐喻,来谈中西医融合的平等而非对等关系。为什么用这个隐喻?是想用历史案例来推演未来,希望突破传统的中西医结合思路,寻找更深刻的融合模式。深层需求可能是反对那种一方主导另一方的融合方式,强调各自价值的保留与互补。

那么,什么是“平等”,什么是“对等”?对等可能意味着一比一的替换,比如把中医理论硬塞进现代科学框架,而平等则是承认不同但价值相当。这和尼人基因融合很像,现代人没有变成尼人,而是吸收了有利部分,自身主体性不变。

进一步,基因交流如何带来适应性优势,避免“重复造轮子”?那么,中医的整体观和治未病思想是现代医学缺乏的“基因”吗,是否可以直接融入,无需强行用还原论验证?在中西医融合过程中,如何避免中医被边缘化?用平等关系来确保中医的独特贡献不被稀释,强调融合不是同化,而是协同进化,就像现代人携带尼人基因却仍是智人。

或许,这个隐喻可以将一个历史上的生物学事实,提升到了一个哲学和方法论的高度,为我们理解中西医融合提供了极具启发性的视角。如果中西医是“对等”的,意味着我们可以将中医的“脏腑”一对一地对应到西医的“器官”,将“气血”对应为“血红蛋白和氧气”,这是一种简单化的、甚至可能是扭曲的还原论。

“平等”则意味着价值上的同等重要,但承认并尊重其本质上的不同。它关乎尊重,而非相同。正如尼安德特人的基因与现代智人的基因是平等的(都为生存做出了贡献),但它们在基因组中所扮演的角色、贡献的方式并不总是“对等”或相同的。

2. 从尼安德特人基因交流看中西医的“平等”融合

(1)主体性与贡献方式的非对称性:在智人与尼安德特人的融合中,现代智人基因组是主体框架。尼安德特人的基因是嵌入到这个主体框架中的有益补充,约占1%-4%。这不是两个半壁江山的合并,而是一个主体吸收另一方的优势基因。

在未来医学的图景中,以现代科学范式为基础的现代医学很可能扮演“主体框架”的角色,因为它提供了全球通用的“语言”(解剖学、生物化学、统计学等)和普适性的疗效验证标准。中医则作为一座巨大的、独特的“基因库”,其宝贵的“知识基因”(如整体观、辨证论治、治未病思想、药物及方剂经验)被精心识别、翻译和整合进这个主体框架。这不是谁取代谁,而是主体对宝贵资源的整合。

(2)优势互补,而非全面覆盖:我们并没有继承尼安德特人的全部基因,只继承了那些能带来即时生存优势的部分(如免疫基因、环境适应基因)。我们没有继承他们的整个头骨形状或文化。我们无需,也不可能将中医的整个理论体系(如阴阳五行)原封不动地塞进现代医学范式。融合是选择性的、功能性的。我们汲取的是中医在特定领域展现出的强大优势:

功能性疾病与慢性病管理:中医的“调”和“养”对于现代医学难以解决的慢性病、亚健康状态具有独特优势。

预防医学(治未病):这是中医贡献给未来医学最宝贵的“基因”之一。

综合治疗与减少副作用:例如在肿瘤放化疗中减轻毒副作用,在康复期恢复机体功能。

丰富的药物资源:从中药中发掘新的先导化合物(如青蒿素)。

(3)产生“杂交优势”,创造新质:尼安德特人的基因帮助走出非洲的智人更好地适应了新环境,这种基因交流催生了一个更强大、更具适应性的后代——我们所有非非洲现代人。

中西医融合的最终目的,不是让中医变成西医,也不是让西医承认中医,而是催生一个更强大、更有效、更具人文关怀的“未来医学”新形态。这个新医学形态将是既拥有现代医学的精准、清晰和可验证性,能够进行大规模流行病学研究和严苛的临床试验。又具备中医学的整体、动态和个体化思维,能够处理复杂系统的失衡问题,注重人与环境的和谐,提供高度个性化的健康方案。

3. 迈向一种“平等而非对等”的融合医学

通过这个隐喻,我们可能获得以下启示:

尊重差异是前提:我们必须承认,中西医是两种不同的“知识物种”,拥有不同的“认知基因组”。强行让一方完全“对等”于另一方,只会导致一方被同化或扭曲。

平等对话是基础:基于价值的平等,双方才能放下傲慢与偏见。现代医学不应以“科学唯一解”自居,中医也不能固步自封于“千年传统”而拒绝现代化表达。

功能整合是路径:融合发生在解决实际问题的层面。当我们为了攻克某种慢性病、优化某种治疗方案时,两种医学的“优势基因”就会在临床实践和科学研究中自然结合。

创造新质是目标:就像我们今天每个人体内都携带着尼安德特人的基因片段,却是一个全新的、更高级的“现代人”一样,未来的融合医学将内化中医的智慧,但其外在形态和表达语言可能是高度现代化的。它既不是今天的中医,也不是今天的西医,而是一个继承了双方最优秀“基因”的、更强大的“后代”。

因此,“平等而非对等”的关系,是保障中西医融合能够健康发展、最终结出硕果的核心哲学。它指引我们走向一个更具韧性和智慧的医学未来。

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自聂广科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-279293-1504305.html?mobile=1

收藏