人类的知识生产能力是一个动态演进的综合体,其演进历程正是文明史的脊梁。以下将从核心构成要素与历史演进阶段两个方面来系统阐述。

一、人类生产知识的核心能力

知识生产不是单一能力,而是一套“认知工具箱”的协同工作。主要包括以下五种核心能力:

1. 观察与感知能力:通过感官(及科学仪器延伸感官)从外部世界获取原始信息的能力。这是所有知识的起点,如天文学家观测星辰运行,医生观察病人症状,人类学家记录部落习俗。

2. 抽象与概念化能力:人类生产知识最核心的能力。从具体、个别的现象中,抽离出共同的、本质的特征,形成概念和符号。例如从“太阳每天东升西落”“苹果会落地”等现象中,抽象出“力”“运动”“规律”等概念。没有这种能力,世界只是杂乱无章的印象流。

3. 逻辑推理与想象能力:是知识生产的“双翼”。

逻辑推理(理性):根据已知规则(前提)进行必然性推导的能力,包括演绎(从一般到个别)、归纳(从个别到一般)和溯因(寻找最佳解释)。

想象力(感性):进行思维实验、构建可能性的能力,是提出假说、进行创新的源泉。正如我们之前讨论的,它是突破已知边界的关键。

4. 批判与反思能力:对已有知识、权威结论甚至自身信念进行审视、质疑和检验的能力。它是知识的“免疫系统”和“进化动力”。例如笛卡尔的“普遍怀疑”,波普尔的“可证伪性”原则,确保知识不断迭代更新而非僵化。

5. 交流与协作能力:通过语言、文字、符号等媒介,将个人知识转化为集体知识,并在协作中激发新思想的能力。知识具有网络效应,越分享越丰富。例子如学术期刊、国际会议、互联网开源社区,都是基于此能力。

二、知识生产能力的演进历程

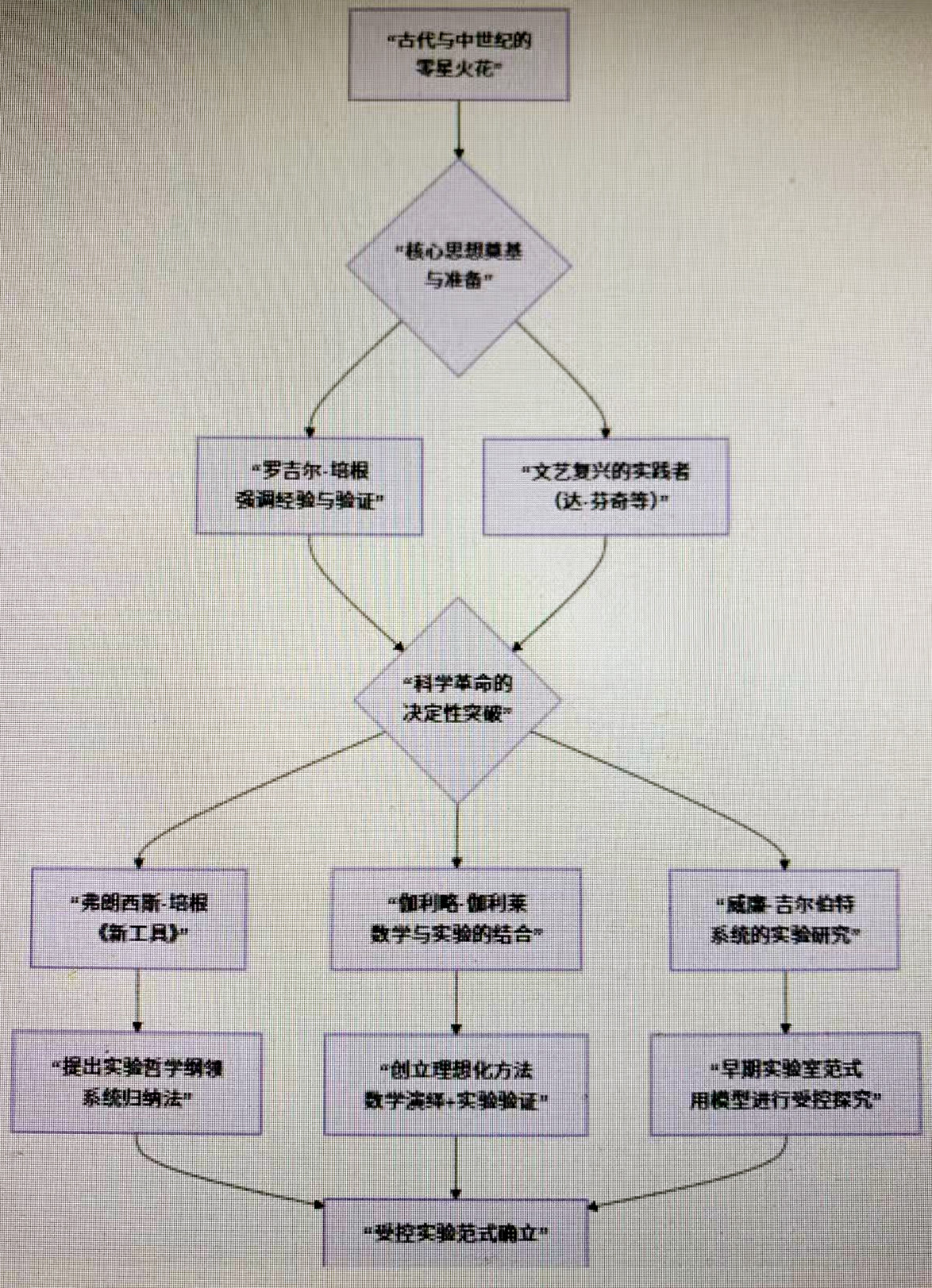

知识的演进并非线性替代,而是新范式叠加于旧范式之上,使得知识生产能力呈指数级增强。下图清晰地展示了这一历程中的关键范式突破:

附图 知识生产能力的演进历程及范式蜕变

具体来看,每个阶段都有其鲜明特征:

1. 直接经验与口耳相传(原始社会)

主要能力:观察、模仿、试错。

知识形态:实用性的技能知识(如狩猎、种植、制陶)、神话、传说。知识是地方性的、具身的,与具体的人和情境绑定。

局限:极易失真和丢失,积累速度极慢。

2. 哲学思辨与文字书写(轴心时代古典文明)

关键突破:文字的发明是第一次革命。知识可以被记录、批判和传承,实现了跨时空的协作。

主要能力:抽象与逻辑推理成为主导。人们开始追问世界的本源、人生的意义。

知识形态:哲学、神学、早期数学(如欧几里得几何)、历史学。知识开始系统化、理论化。

代表:古希腊哲学家、中国的诸子百家、印度的佛教和婆罗门哲学。

3. 实证分析与科学方法(科学革命至今)

关键突破:科学方法的成熟——系统地结合数学语言、可控实验和严格验证。

主要能力:批判与反思被制度化(可证伪性)。想象力以“假说”的形式被纳入正规流程。

知识形态:近代物理学、化学、生物学等自然科学和社会科学。知识变得精确、可量化、可预测,并转化为巨大的技术力量。

代表:伽利略、牛顿、达尔文。

4. 系统整合与智能增强(当代及未来)

关键突破:信息技术和全球网络。计算和数据处理本身成为一种新的知识生产方式。

主要能力:交流与协作达到空前规模,并开始与人工智能协同生产。

知识形态:跨学科、大数据驱动、复杂系统研究。知识生产呈现出爆炸性增长、高度专业化又深度融合的特点。

例子:人类基因组计划、大型强子对撞机项目、人工智能大模型的训练,这些都是全球协作、海量数据与强大算法结合的产物。

总 结

人类知识生产能力演进的核心脉络是:从具身到抽象:从依赖个人经验的技能,到可以脱离具体情境的抽象理论和符号系统;从个体到协作,从天才个体的灵光一现,到制度化、全球化的协作网络;从思辨到实证,从依赖逻辑自洽和权威,到依赖可重复、可检验的经验证据和数学推导;从线性到指数,每一种新范式(文字、印刷术、科学方法、互联网)都极大地加速了知识生产的速度和规模。

未来,随着人工智能的发展,人类的知识生产能力可能进入一个全新的“人机共生”阶段,我们将不仅使用工具来扩展我们的体力,更使用智能体来扩展我们的认知边界,从而开启知识生产的新篇章。

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自聂广科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-279293-1504270.html?mobile=1

收藏