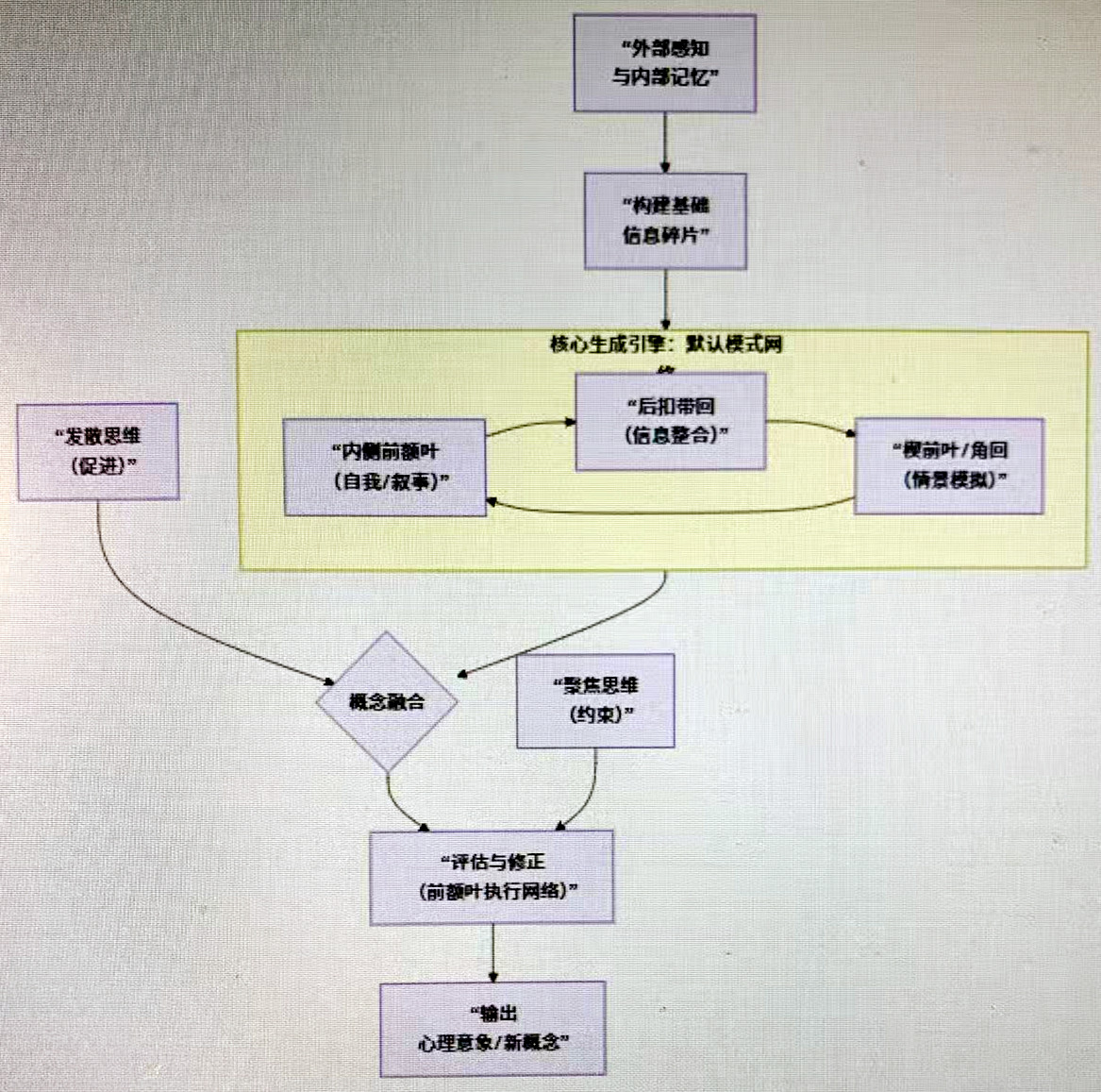

想象力的产生并非源于大脑某个单一的“想象力中枢”,而是一个由多个脑区协同工作、动态构成的复杂系统网络(附图)。

附图 想象力在大脑中产生的核心机制与网络协作流程

以下,是这个“大脑创意工厂”各关键部门的具体分工:

一、核心引擎:默认模式网络

当你发呆、做白日梦时,这个网络反而最活跃。它是内在思考的基线网络,负责在无外界任务时,进行自我参照、回忆过去和畅想未来。它主要包括:

内侧前额叶皮层:与“自我”投射和叙事相关,是想象中“主角”的定位点。

后扣带回/楔前叶:是情景记忆提取和整合的关键节点,帮助调用过去的体验碎片。

角回:作为多个感觉信息的“交叉路口”,帮助将不同感官信息融合成整体概念。

作用:将记忆碎片从存储库中提取出来,为“重组”准备好原材料。

二、关键原料库:情景记忆系统

海马体:如同一个超级索引系统。它本身不长期存储记忆,但能高效地编码和提取来自不同脑区的记忆片段(视觉、听觉、情感等)。

想象的本质:当我们想象未来时,海马体会以类似的方式重新激活和组合这些记忆索引,构建一个从未发生过的“情景”。这就是为什么想象未来和回忆过去会共用大量相同的脑区——它们都是在进行“情景构建”。

三、创意合成器:大脑的“联合区”

这些区域专门负责处理高度抽象的信息,而不是具体的感官信号。

前额叶皮层(尤其是前部):是进行高级规划、假设性思维和创造性问题解决的核心。它负责设定想象的目标(“我要设计一架新飞机”),并引导整个想象过程的方向。

顶叶和颞叶的联合皮层:帮助整合不同感官信息,形成对物体或概念的综合性表征(例如,整合“圆形”“红色”“多汁”等属性,形成“苹果”的概念)。

四、感官渲染器:感觉皮层

当你生动地想象一个苹果时,你的初级视觉皮层会被部分激活,就像你真正看到苹果时一样,只是强度较弱。同样,想象一段音乐会激活听觉皮层。这说明,想象力会“借用”感知世界的硬件,来呈现内心的模拟景象。

想象力的产生过程:一个动态的工作流

结合上图,我们可以将想象力的产生理解为一场大脑内部的“交响乐演奏”:

1. 触发与解构:一个内部或外部的触发点(如一个问题“未来的城市什么样?”)让默认模式网络活跃起来。它向海马体等记忆系统发出指令,解构并提取相关的记忆碎片(如“高楼”“森林”“堵车”“科技感”)。

2. 发散与关联:在相对放松的状态下(如洗澡、散步),默认模式网络主导大脑活动,允许思维进行发散性联想。此时,额叶的抑制性控制减弱,各种看似不相关的想法和记忆碎片得以自由碰撞、连接。(“森林”和“高楼”能不能结合?)

3. 重组与模拟:联合区(特别是前额叶皮层)开始对这些碎片进行有目的的筛选和重组,根据目标构建新的模型。同时,感觉皮层被调用,为这个新模型“渲染”出具体的意象,形成内心的画面、声音或感觉(即“心理意象”)。

4. 评估与修正:执行控制网络(与默认模式网络通常此消彼长)被激活,介入评估这个新想象的合理性、可行性和价值(“把森林建在楼上,结构是否稳定?如何灌溉?”)。这个过程会对想象进行修正和优化,使其更符合逻辑和现实约束。

总结:想象力的神经基础

想象力不是魔法,而是神经计算的结果。想象力源于大脑将存储的信息进行重新配置和模拟的内在能力。

它是“旧元素的新组合”。想象力无法无中生有,它必须基于我们已有的知识和经验(记忆)。

它是网络协作的产物。没有任何一个脑区能单独负责想象力,它是默认模式网络(漫游与联想)、情景记忆系统(提供素材)和执行控制网络(评估修正)三大网络动态互动、激烈博弈的最终呈现。

正是这套复杂的机制,使我们能够挣脱“当下”的束缚,在思维的宇宙中自由航行,从而成为我们认知革命和文明发展的终极引擎。

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自聂广科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-279293-1503864.html?mobile=1

收藏