博文

自然哲学:从知识积累到学术体系的建构

||

自然哲学的概念,我们可以从各个不同的角度去考察它。现在看来,自然哲学是指人类思考我们所面对的自然界而形成的哲学思想。它包括自然界和人的关系、人造自然和原生自然的关系、自然界的最基本规律等。但历史地看,如果把自然科学当成是自然哲学的前身,则可以认为自然哲学是人类早期对自然现象的认识。从后者出发,自然哲学不是一个突然的发明,而是一个从散落的文化知识中逐渐提炼、抽象并系统化的 intellectual journey(思想之旅),是从知识积累到学术体系的建构过程。

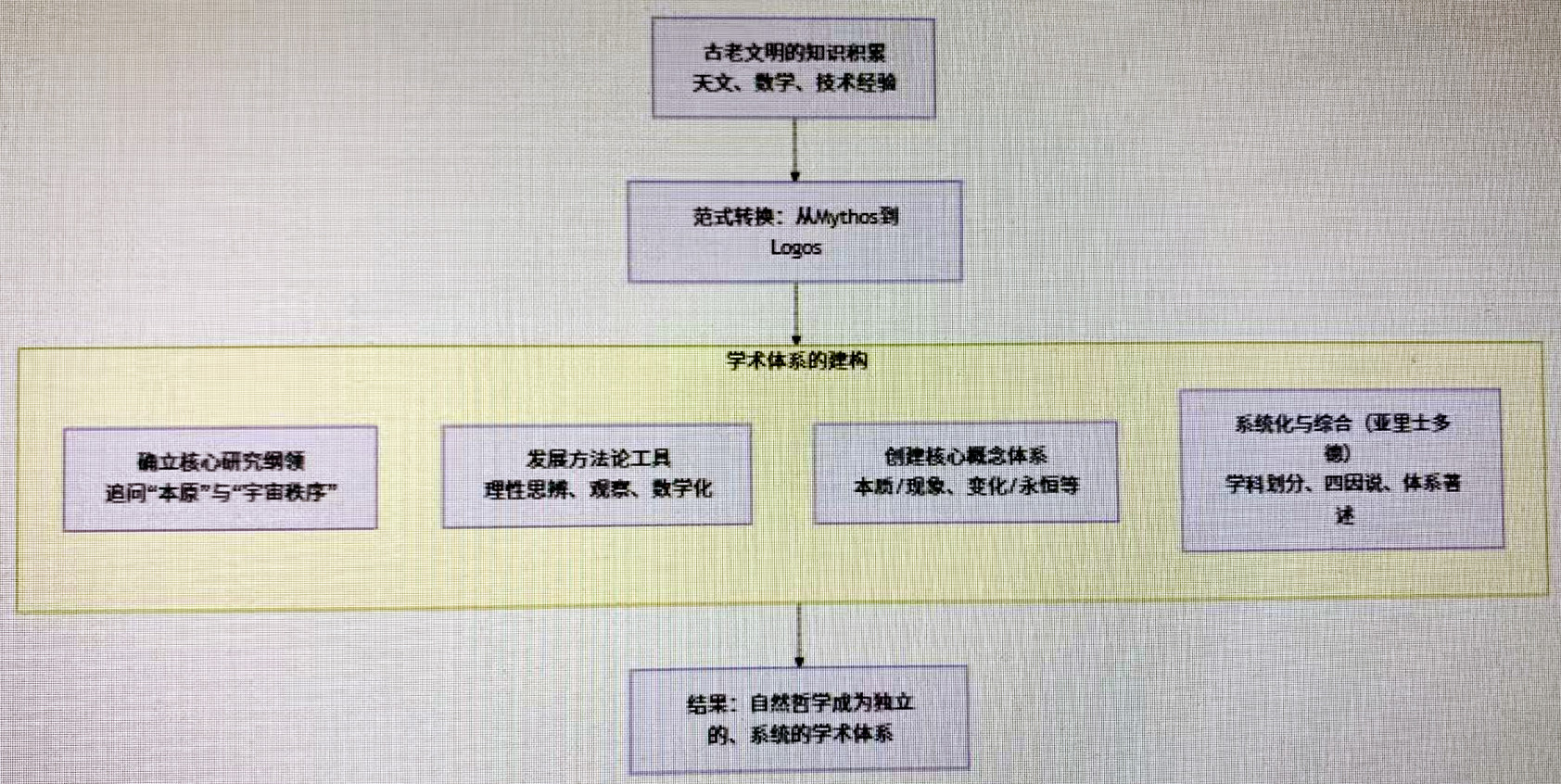

附图 自然哲学体系的构建过程

以下,就古希腊自然哲学体系的形成过程进行解析:

一、知识积累:奠基的“砖石”

在系统化的自然哲学出现之前,其原材料早已存在于人类文明之中:

1. 实用技术与经验知识

在漫长的生存实践中,人类通过试错积累了丰富的经验性知识。例如,狩猎者了解动物习性,采集者熟悉植物属性,工匠掌握石料、陶土、金属的特性及其加工方法(如冶金的火候、制陶的窑温)。这些技术知识是人们对物质世界规律的最初、最直接的实践性认识,它们构成了自然哲学中关于物质变化、力学等思想的经验基础。

2. 神话(Mythos)的解释体系

这是人类最早解释世界的文化形式。通过拟人化的神和英雄故事,古人解释了日月更迭、四季轮回、雷电风雨等自然现象(如中国的盘古开天辟地、希腊的宙斯掌控雷电)。虽然是非理性的,但神话满足了人类对世界“为何如此”的求知欲,构建了一个有序的、可理解的宇宙图景,为后续的哲学解释提供了问题和框架。例如荷马和赫西俄德的《神谱》等作品,提供了关于世界起源、自然现象(如雷电、季节)的完整叙事解释。这种解释是叙事的、拟人化的、依赖于神意的。

同时,还有原始宗教与仪式,试图通过某种仪式活动来影响自然过程(如祈雨、祭祀),其中也包含了对自然法则的模糊直觉和敬畏。

二、范式转换:从“是什么”到“为什么”

轴心时代(约公元前800-200年)的到来是质变的关键。尤其是在古希腊,发生了一场根本性的思想革命。他们不再满足于“如何”(How)操作或“是谁”(Who)负责,开始追问“为什么”(Why)和“本质上是什么”(What is the essence)。

从“密托斯”(Mythos,神话)到“逻各斯”(Logos,理性):那时的思想家们开始抛弃以神祇的意志和故事来解释自然的做法,转而寻求自然的、普适的、理性的原理。例如从“哪个神负责雷电?”变成了“雷电的本质是什么?”

以泰勒斯为代表的米利都学派,首次提出世界的本原(Arche)是某种单一的、物质的元素(如水),并试图用逻辑和观察来论证。其革命性不在于答案,而于方法:他摒弃神意,试图用一个单一的、物质的、自然的原理来统一解释世界。这标志着自然哲学的真正诞生。

三、搭建“大厦”:学术体系的建构

自然哲学不再满足于零散的解释,而是开始构建一个系统的、整体的关于宇宙的知识体系。这一过程主要体现在古希腊:

1. 确立核心研究纲领(Research Program)

自然哲学有了明确且统一的核心议题,探寻世界的“本原”(Arche)和“宇宙”(Cosmos)的秩序。这体现了追求统一性和简单性的理性原则,试图用少数原理把握复杂的世界。

追问终极本原(Arche):万物从何而来?由什么构成?最终回归于什么?不同答案竞相迸发,如水(泰勒斯)、无定(阿那克西曼德)、气(阿那克西美尼)、数(毕达哥拉斯)、火(赫拉克利特)、原子与虚空(德谟克利特)、四根(恩培多克勒)等。

探索宇宙结构与运行规律(Cosmos):宇宙的结构如何?如何运行?什么是运动变化的根源?毕达哥拉斯学派认为“万物皆数”,宇宙的和谐是数学的和谐,是数学化自然观的起源。巴门尼德、芝诺通过纯逻辑思辨探讨“存在”与“运动”的本性,提升了哲学的推理严谨性。恩培多克勒提出“四根说”(水、火、气、土)和“爱”与“争”两种动力,综合了本原论与动力因。

2. 发展出方法论工具(Methodological Tools)

理性思辨:运用逻辑进行推理和辩论,追求理论内部的自洽性。巴门尼德和芝诺的悖论将逻辑推理的力量发挥到极致。

观察与经验:虽然实验尚未成为主要方法,但哲学家们依赖对自然世界的仔细观察(如天象、气象、生物)。

抽象与理想化:开始脱离具体现象,构建抽象模型。毕达哥拉斯学派是典范,他们认为宇宙的终极实在是数学形式,主张“万物皆数”,为自然的数学化奠定了基础。

3. 创建核心概念体系(Conceptual Framework)

自然哲学建立了一套自己的“话语体系”来解释世界:本质/现象;一/多;变化/永恒;运动/静止;必然性/偶然性;目的因/动力因(后期)。

4. 系统化与综合(Systematization)—— 亚里士多德的集大成

亚里士多德是自然哲学学术体系的终极建构者。他的工作使其成为一门成熟的、包罗万象的学问。

学科划分:将知识系统分类,其《物理学》(Physics)是专门研究“自然”(即运动变化的事物)的著作,区别于《形而上学》(研究“存在本身”)。他还著有《论天》《天象学》《论生灭》《动物志》《论灵魂》等,涵盖了物理、生物、心理等领域。

理论框架:提出了“四因说”(质料因、形式因、动力因、目的因),为分析任何自然现象提供了完整的解释框架。

体系化论述:他的著作结构严谨,从定义问题到评述前人观点,再到提出自己的论证和结论,奠定了学术著述的范式。

至此,自然哲学已不再是文化的附属品,而是一个拥有自身方法论(逻辑推理、观察)、核心问题(本原、宇宙、运动)和理论体系的、独立的学问。

小结:从知识积累到体系构建的意义

自然哲学从知识积累到学术体系的建构,是一次伟大的理性飞跃,也是人类思想史上第一次伟大的“祛魅”过程。它从神话和技艺中汲取了“问题意识”和“经验素材”,完成了学术体系的构建,具备了:

独立性:自然研究首次从神话、宗教和实用技术中剥离出来,成为一个为求知而求知的自主学术领域。

系统性:零散的知识被整合到一个由核心问题、方法论和概念框架(如物质、运动、空间、时间、因果、本质等)构成的有机体系中。

奠基性:这套体系为后来的所有科学探索划定了基本范畴,提供了问题意识(如物质构成、运动原因),并示范了理性建构的可能。现代科学并非是推翻了这个体系,而是在其奠定的基础上,用数学语言和实验方法进行了更深层次的“重建”。

因此,自然哲学是从古代文化土壤中生长出来的、关于世界的第一个抽象“理论模型”,它是现代科学之母。没有这个阶段的积累和体系化,后来的科学革命将是不可想象的。

https://wap.sciencenet.cn/blog-279293-1503247.html

上一篇:文化诞生的关键环节与漫长历程

下一篇:从“山竹”到“桦加沙”:深圳的台风记忆