自然哲学与科学对类比推理依赖的不同,本质上是两种思维范式的区别。自然哲学代表了人类试图用已知的、熟悉的概念去理解(understand)和诠释(interpret)未知世界的朴素而强大的冲动。类比是其主要的思维武器。科学则代表了一种更严谨、更谦逊的态度:它承认类比的启发性价值,但坚决拒绝将其等同于真理。科学用数学和实验检验(test)和验证(verify)类比的推论,从而不断逼近更客观、更精确的自然知识。类比是科学发现航程中的罗盘,但数学和实验才是确定位置的六分仪。

自然哲学:类比作为认知的基石

自然哲学(尤其是前牛顿时期)依赖于一种“质的”世界观,其目标是理解宇宙的终极本质和目的。在这个框架下,类比推理不仅是方法,更是一种世界观。

追求统一性与和谐:自然哲学家相信宇宙是一个有序、和谐的整体,微观世界(小宇宙,如人)与宏观世界(大宇宙,如自然)相互对应。因此,通过认识自身(人体、灵魂)就能推知宇宙的法则,反之亦然。这种“大宇宙/小宇宙”的类比是自然哲学的核心范式。

缺乏数学与实验的约束:在伽利略和牛顿之前,数学尚未被确立为描述自然的语言,受控实验也非主流方法。因此,类比缺乏严格的检验和纠错机制。一个类比只要在逻辑上自洽、在美学上令人满意(如对称、和谐),就容易被接受为“真理”。

目的论导向:自然哲学常问“为什么”(目的因),而非“怎么样”(动力因)。类比非常适合为现象寻找目的论解释。例如,“星球为什么完美圆周运动?因为它像神一样完美,圆是最完美的形态。” 这里的类比(神性-完美-圆形)直接提供了答案。

经典案例:亚里士多德用“物体落向地球”类比“部分回归整体”,为其“自然位置”理论提供依据;炼金术将金属的“嬗变”(如铅变金)类比于人的灵魂净化与升华;威廉·吉尔伯特:将地球视为一块大磁石,用磁石模型的类比来解释地磁现象。

自然哲学的类比常常是宏大、定性且难以证伪的。它更侧重于提供一种令人信服的世界图景,而非做出精确的、可检验的预测。

科学:类比作为启发的工具

近代科学革命的核心是方法论革命:将数学建模与受控实验作为检验真理的最终标准。在这个新范式下,类比推理的角色发生了根本性转变。

启发与模型构建:科学家使用类比来生成新想法和构建初步模型。当一个新领域难以理解时,从一个熟悉的领域(源域)借用概念模型(靶域)是极其有效的策略。例如,将“声音”类比为“水波”催生了声波理论;将“电流”类比为“水流”催生了电路理论。

从类比到数学化:科学的关键一步是将定性的类比转化为定量的数学模型。类比提供了直观图像,但数学方程才提供了精确的、可计算的预测。例如惠更斯将光类比于声波(机械波),这是一个出色的起点。但真正的科学进步来自于麦克斯韦后来用偏微分方程建立了电磁理论,预言了光是一种电磁波,这远远超出了机械类比的范畴。

必须接受检验与修正:一个类比模型是否有效,不取决于它是否优美或令人信服,而取决于其数学推论是否能被实验数据所证实。如果实验与预言不符,类比就必须被修正甚至抛弃。例如卢瑟福将原子结构类比为“行星绕太阳运行”(核式结构模型)。这个类比极具启发性,但根据经典电磁理论,绕核运动的电子会辐射能量并迅速坠毁,这与原子的稳定性相矛盾。这个“类比失效”直接导致了旧量子论的诞生,最终被更精确的量子力学模型所取代。

意识到类比的局限性:科学深知类比的边界。类比总是近似的,它在某些方面相似,在另一些方面必然不同。科学的任务就是通过实验找出这些不同之处,从而深化对研究对象的认识。

经典案例:达尔文从人工选择(饲养员培育动植物)的类比中获得灵感,提出了自然选择进化论。但他用大量地质学和生物学证据验证了这一理论,远超简单的类比。薛定谔用“波”和“粒子”的经典类比来描述光的波粒二象性,但他清楚这只是一个帮助理解的“图像”,真正的描述是抽象的波函数。

科学中的类比是实用、临时且可证伪的。它是创造性思维的脚手架,一旦数学模型建立起来并被证实,脚手架就可以被拆除或替换。

二、自然哲学与科学对类比推理的不同依赖

尽管自然哲学和科学都使用类比,但它们的目的、地位和后续检验方式截然不同。附表和附图清晰地揭示了两者的根本差异:

附表 自然哲学与科学对类比推理的应用比较

维度 | 自然哲学 | 科学 |

核心地位 | 认知的核心方法,本身常被视为真理的显现。 | 启发的辅助工具,是研究的起点而非终点。 |

目的 | 解释世界的本质、原因和目的,追求整体和谐。 | 描述、预测和控制自然现象,追求可检验的模型。 |

验证方式 | 逻辑自洽、美学价值、与权威学说的一致性。 | 数学推导与受控实验的严格检验。 |

结果 | 产生宏大但模糊的定性理论(如元素、本质)。 | 产生精确、可预测的定量理论和模型(如方程、定律)。 |

依赖程度 | 依赖且深信,类比本身常是结论。 | 利用但警惕,深知其局限,随时准备修正或抛弃。 |

典型案例 | 大宇宙/小宇宙类比、炼金术的嬗变类比。 | 声音/水波类比、原子/太阳系类比、电脑/人脑类比。 |

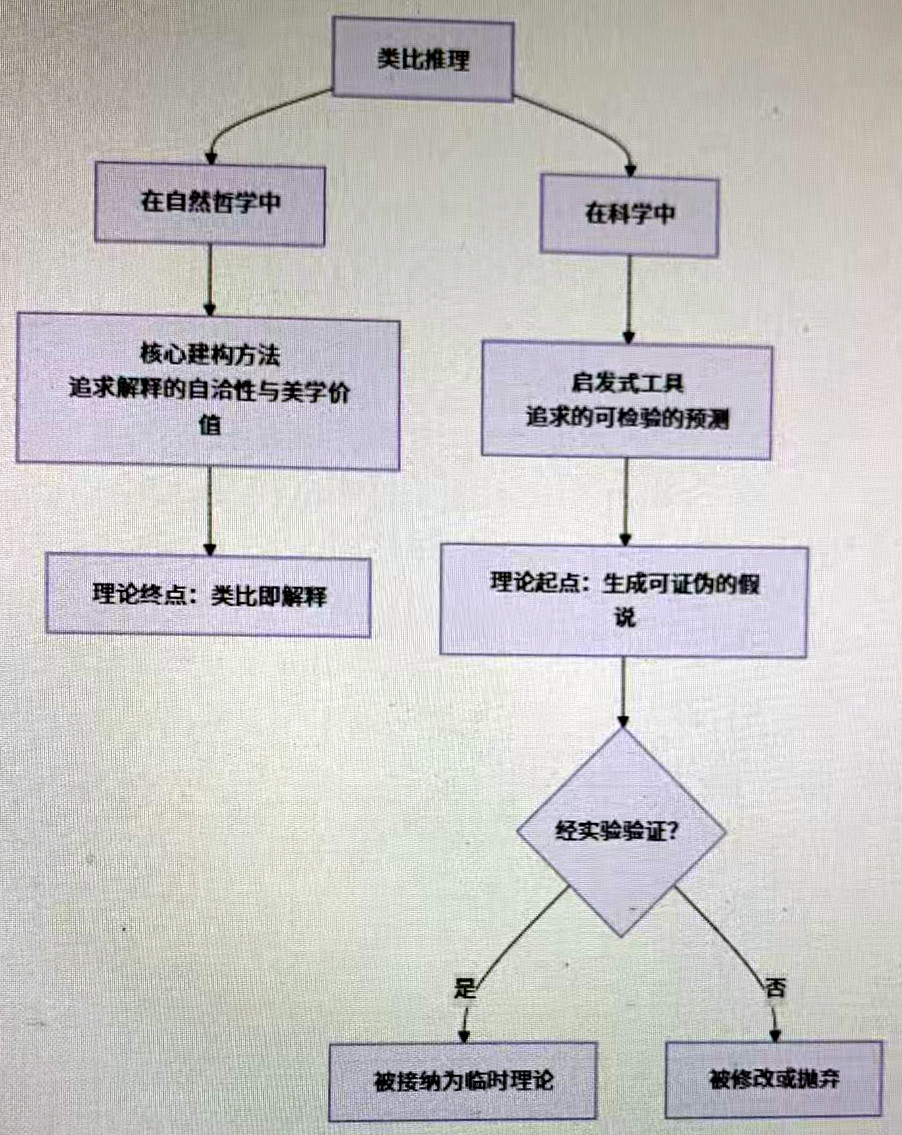

附图 类比推理在自然哲学与科学研究中的定位

以上可知,自然哲学将类比作为理论的终点,其价值在于解释的自洽性和美学上的完满。而科学则将类比视为起点,其价值在于能否产生经得起实证检验的预测——科学理论的最终裁判庭是实验数据,而非类比本身的美妙程度。下面,以“声音”和“光”的类比为例予以说明。

牛顿发现声音有反射、折射、干涉等现象,他通过类比推测光可能是一种粒子流(像一颗颗小子弹),从而解释光的直线传播等现象。这个类比为他提供了研究光的思路和模型,虽然能解释一些现象,后续的科学家如惠更斯提出了波动说(将光类比于水波)的假说,但仍然停留于自然哲学的解释。这两种理论基于不同的类比,长期竞争。最终,一系列判决性实验(如光的干涉、衍射实验)为“波动说”提供了强有力的证据,而光电效应等实验又表明光具有粒子性。最终,光的“波粒二象性”理论超越了最初的简单类比,成为一个更高级、更精确的数学模型。

在这个例子中,类比是启发性、临时性的,它的命运完全由实验证据决定。

中医学的“取象比类”:作为核心建构工具的类比

“取象比类”是中医学核心的思维方法和说理工具。它通过观察事物的外在“象”(现象、形象、功能动态),发现其某种相似性,然后将已知领域的知识推演到未知领域(如人体),从而建立理论、解释病理、指导用药。例如:

“天人相应”:将人体与自然界的“象”进行类比,认为人体的经络血脉犹如大地上的江河溪流(“地有经水,人有经脉”);肝脏的生理特性类似于春天树木的生发条达,故肝属木。

药物学的“取象”:根据药材的形态、质地、生长环境来推断其药效。如核桃形似人脑,故认为能“补脑”;穿山甲能打洞,故认为其药性有“通络、下乳”之功;生长在阴湿环境的植物(如黄连),性多寒凉,用于清热燥湿。

“取象比类”是一种横向的、象征性的关联。它追求的是功能、动态和关系上的“相似”,而非物质结构上的“相同”。它强调整体与和谐,其有效性在很大程度上依赖于一个预设的先验宇宙图式(如阴阳五行体系),并在这个体系内达成逻辑自洽。在自然哲学体系中,它是一种建构理论的核心方法。

自然哲学与科学(特指近代以来的自然科学)对类比推理的依赖程度和方式有本质的不同。简单来说,自然哲学将类比推理视为通往真理的核心甚至终极方法;科学则将类比推理视为启发思路、构建假说的辅助工具,其结论必须经过数学和实验的严格验证。

中医学的“取象比类”是典型的类比推理,它是中医理论构建自身的核心方法论,其有效性建立在古代自然哲学的宇宙观和长期临床经验基础之上,追求系统内的自洽和功能性关联。

自然哲学高度依赖类比作为其理论体系的骨架和终点,类比本身常常就是解释。现代科学则谨慎使用类比,将其视为产生新假说的启发式工具和起点,而非理论的终点。类比的最终价值必须通过严格的、可重复的实证检验来裁决,其地位是临时性和辅助性的。

这种差异的根本原因在于:自然哲学追求的是一个融贯的、解释性的体系,而科学追求的是一个可被证伪的、预测性的模型。类比在前者中是建构性的基石,在后者中则是探索性的脚手架——脚手架在新建筑建成后可以被拆除,但它的启发性价值不可或缺。

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自聂广科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-279293-1502293.html?mobile=1

收藏