资料来源:中医药研究前沿,2025年09月11日 09:03

近日,由北京中医药大学、南京中医药大学、首都医科大学等多家单位合作的研究在计算机领域顶级期刊《Information Fusion》(IF:15.5,中国科学院一区TOP)上发表,题为《Tianyi:A traditional Chinese medicine all-rounder language model and its real-world clinical practice》。

系统提出并验证了首个融合“读书-临证-跟师”渐进式学习策略的中医大语言模型——“天医”(Tianyi)。

该模型在中医知识问答、处方生成、辨证分析和药效预测等多个任务中表现优异,显示出强大的中医临床辅助能力。

天医:一个中医大语言模型及它与真实世界临床实践(Tianyi:A traditional Chinese medicine all-rounder language model and its real-world clinical practice)

引用格式

Zhi Liu,Tao Yang,Jing Wang,Yexing Chen,Zhan Gao,Jiaxi Yang,Kui Chen,Bingji Lu,Xiaochen Li,Changyong Luo,Yan Li,Xiaohong Gu,Peng Cao. Tianyi:A traditional Chinese medicine all-rounder language model and its real-world clinical practice. Information Fusion,Volume 126,Part B,2026,103663,https://doi.org/10.1016/j.inffus.2025.103663.

研究亮点

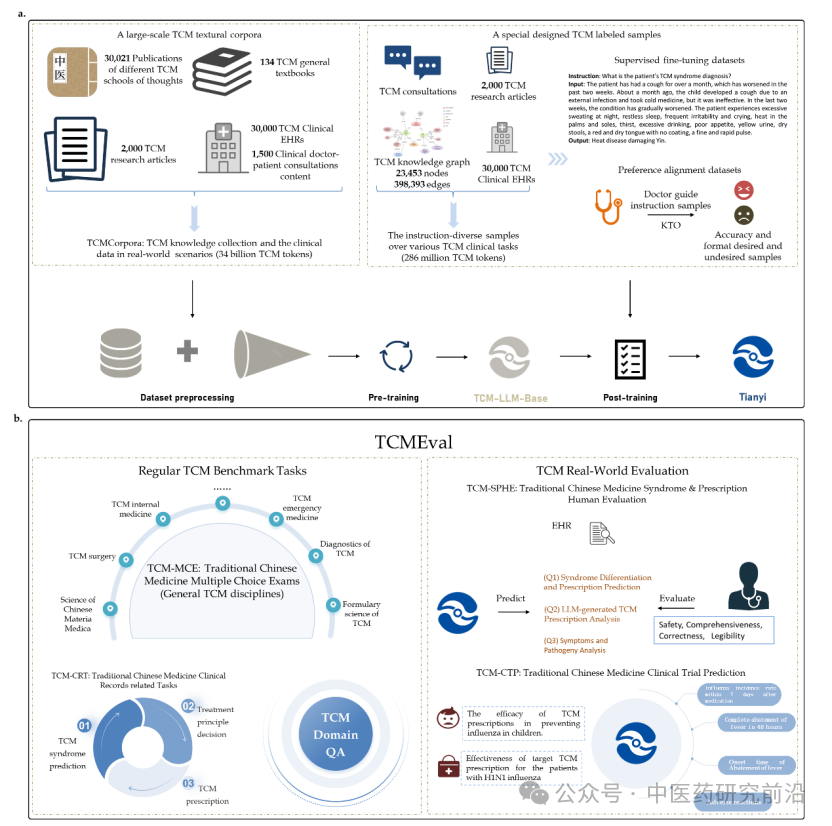

本研究提出渐进式领域知识增强框架,通过基础医学知识学习、通用中医知识强化及名医高治愈率临床理论迭代训练,提升模型在中医临床实践中的辩证应用能力。

构建TCMEval专项评估体系,基于独立资源与真实临床记录全面测评语言模型在中医临床实践与科研领域的潜力。

破解中医AI三大瓶颈:“天医”如何做到更懂临床?

面对中医AI长期存在的知识碎片化、模型适配差、临床实用性弱等核心难题,“天医”大模型以7.6B参数量实现了效率与性能的平衡。

研究团队整合了高质量中医语料库,包括34亿Token的中医文本、134册规划教材、3万本中医经典、名医经验集和中医科普等著作,3万例真实病历,并首次将2万条结构化知识图谱纳入训练过程。

模型通过“基础理论→案例学习→名医经验”三阶段预训练策略,显著提升语义理解与临床推理能力。

在此基础上,采用3万份病历、10万考题、1500份诊疗对话和2万知识问答进行指令微调,使模型输出更贴合中医专家的思维模式。

多项任务性能超越现有模型,真实临床预测表现亮眼

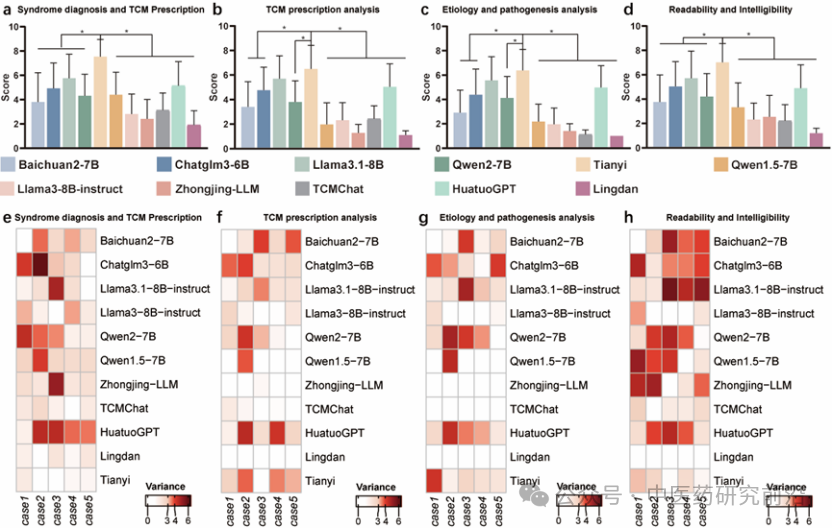

研究结果显示,“天医”在中医执业资格考试准确率、辨证-立法-处方一体化任务上,显著优于同规模通用模型及领域模型。

在真实病例测试中,其辨证与处方一致性得分最高、方差最小,显示出优秀的稳健性。

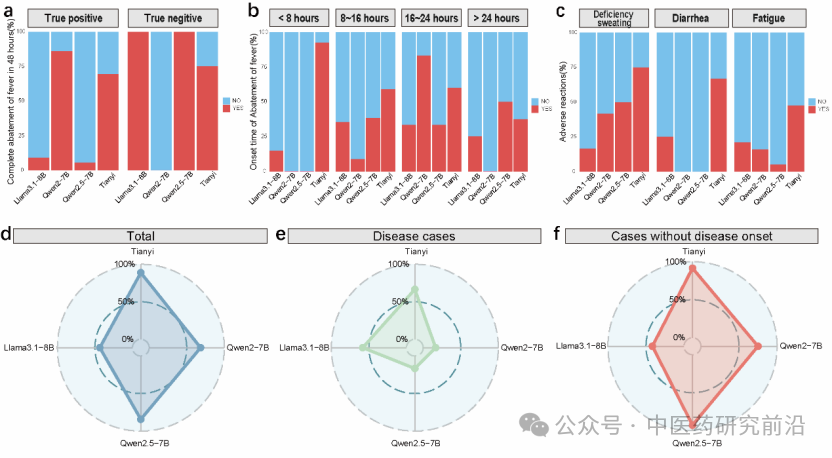

更引人注目的是,在两项独立流感临床试验预测任务中,该模型对“退热起效时间”“完全退热”等关键指标的零样本预测准确率超越基线模型,证实其潜在临床价值。

总结“天医模式”,为专业大模型研发提供工程范式

该研究进一步提炼出“任务定义-语料构建-模型适配-多维验证”的系统工程路径,形成可复制、可推广的“天医模式”,不仅服务于中医药领域,也为其他垂直专业领域的大模型开发提供了重要参考。

“天医”模型的成功研发,是中医药与现代人工智能技术深度融合的标志性成果,也为未来中医药智能化诊疗系统的落地应用奠定了坚实基础。

北京中医药大学东方医院骆长永,北京中医药大学东直门医院李雁,北京中医药大学谷晓红和南京中医药大学曹鹏为该论文的共同通讯作者。南京中医药大学刘智,首都医科大学北京世纪坛医院杨涛和中国中医科学院望京医院王静为本文的共同第一作者。

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自聂广科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-279293-1501581.html?mobile=1

收藏