前 言

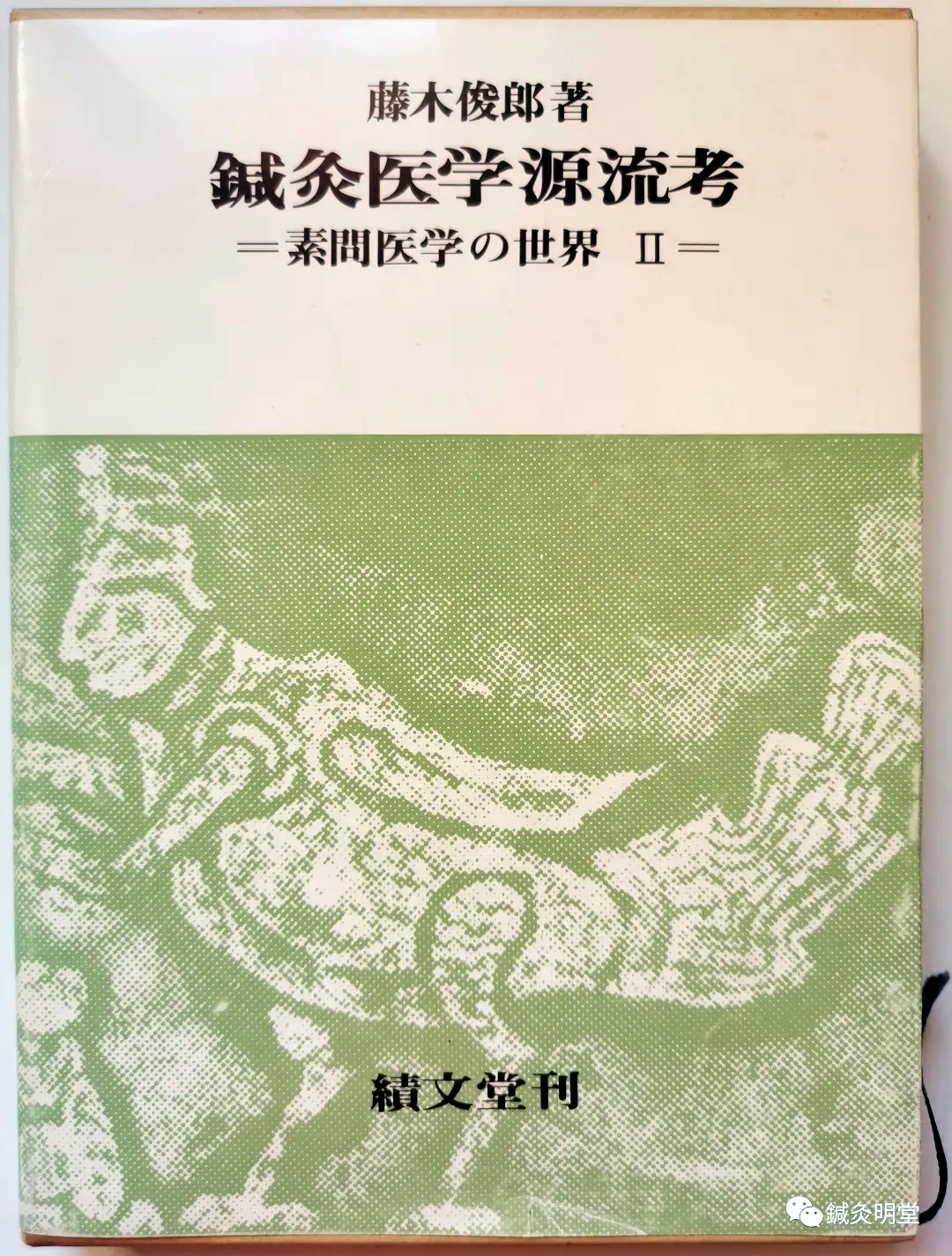

写一部针灸学术史的想法由来已久。记得还是在读研究生时,我便见到业师王雪苔教授的《针灸史大纲》,它向我展示了中国针灸学发展的壮观轮廓,而几乎是在同时我又读到日本考据学家藤木俊郎先生的《针灸医学源流考》一书,它给我带来的则是另一种震憾(多年来我不时翻阅此书,除了从中寻求学术上的启迪外,更多的还是从中汲取精神上的力量),当时就萌发了写一部中国针灸史的念头。

藤木俊郎.针灸医学源流考——素问医学の世界Ⅱ[M].东京:绩文堂出版株式会社,1979年出版

现在想来,那时只不过是夹杂着复杂情感的一种冲动,根本不具备写史的实力与条件。然而十多年来,这种冲动却越来越强烈,也正是在这个坚强信念的激励下,使我能面对种种诱惑而不动摇,甘守清苦,潜心钻研,不断积蓄着力量,向着心中的目标一步一个脚印地攀登。

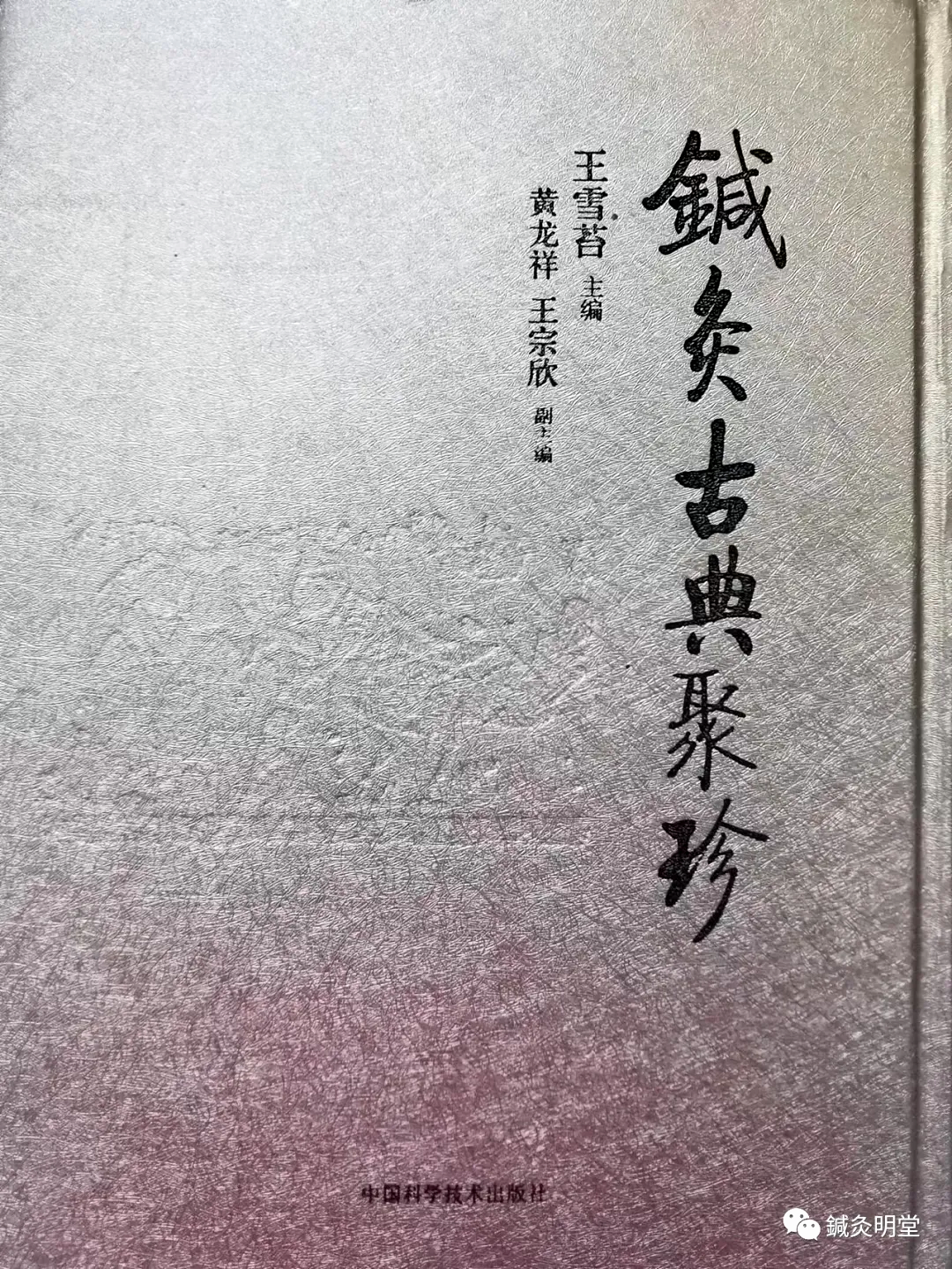

1994年,为编纂大型针灸古籍丛书《针灸古典聚珍》,需要考察全部现存针灸古典文献及其他相关资料,于是我决定借此良机,编纂这部在心中已勾画多年的针灸学术史,并尝试一种将史料整理、文献研究与史学研究有机结合起来的新研究模式。

关于学术史的编撰形式,在当代中国史学界主要有两种,一种是以时代或人物、著作为纲,记述历史事件;另一种是以重要的学术问题或专题为纲,对各种学说、理论的产生、流变、融合等进行历史考察和论述。如果要对国内出版的以“史”为名的中医书按上述两种框框归类的话,似乎只能归入第一种模式。

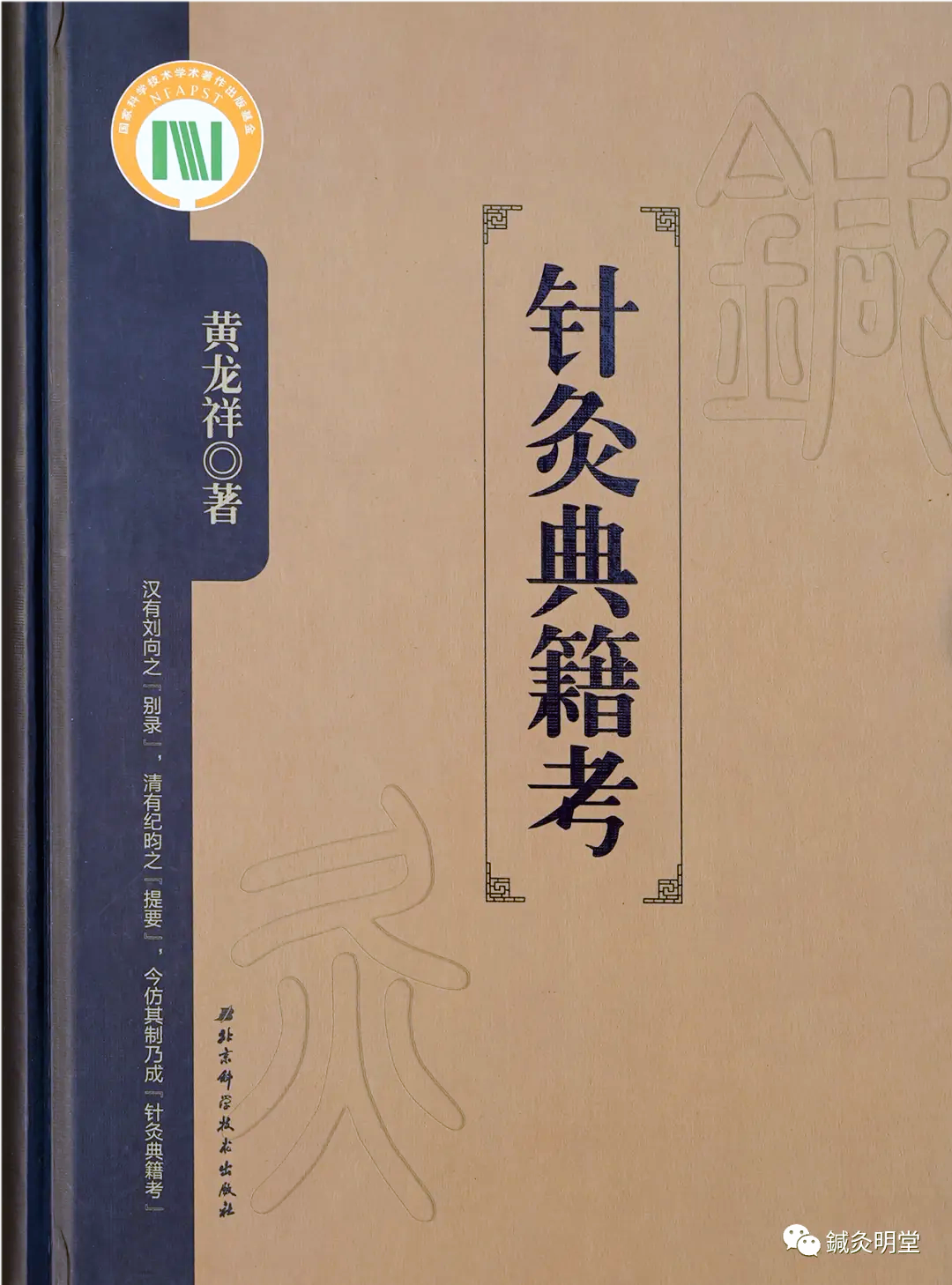

而在我开始写这部针灸学术史稿时,毫不犹豫地选择了第二种模式,这一方面是因为我同时还撰有一部以年代、著作为纲的《针灸书目考》(明堂观按:后于2017年出版为《针灸典籍考》),因而在写《中国针灸学术史大纲》时采用以问题为纲的“考镜源流”式写法是再自然不过的。这样,两部书纵横交织,构筑一幅针灸学术发展的立体画卷。

另一方面,我研究针灸学术史,就是一个专题一个专题一步步走过来的,因此当决定写一部针灸学术史时,第二种写法就成为我的必然选择。

可是当这部针灸史稿快要写完的时候,我开始觉得有些缺憾,因为无论从理论上、还是从自身的治史实践看,从总体上把握针灸学术发展规律及针灸文献的时代特点,对于研究古代针灸文献是非常重要的。

例如,如果不了解隋唐针灸文献的一般特点以及孙思邈《千金要方》与《千金翼方》的关系,我们甚至无法释读敦煌卷子《佚名灸方》(原编号:S.6168、S.6262,旧题“灸法图”),更不用说对此进行深入研究;另外,同一时代的不同时期的针灸文献也可能表现出不同的特点,例如明初、明中期、明末的针灸著作特点明显不同,要对这一现象作出解释,则必须对明代的政治、文化背景有所了解。

鉴于此,我想:能不能在第二种模式的学术史著作中也兼有第一种写法的长处,也就是说,在呈献给读者“鱼”的同时,再献上一道“熊掌”。于是我决定在这部书稿前增加一篇“引论”,将针灸学术发展及针灸文献的时代特点、规律以及针灸学术史研究中的若干问题一并在此篇中论述。采用这种写法是否成功,能否达到或部分达到"鱼与熊掌兼得"的目的,还有待于读者的评判。

与其他单纯的史学研究不同的是,针灸史研究更要着眼于现实,要为当前的针灸研究提供可靠的依据。以往由于种种原因,我对于国内针灸机理研究,特别是对针灸经络的实验研究很少关注,未曾想今年我自己也卷入“九五”攀登预选项目“经络的研究”圈中。

眼下的情况是:国家“八五”攀登项目“经络的研究”已经结题,而“九五”计划又开始正式启动,在这个关头如果针灸史学界对于经络学说的形成与演变等关键问题还不能给出明确的说法或有重要价值的线索,那么针灸史学研究的价值如何体现?!

如果说当年青蒿素研究陷入困境时,是通过药史文献研究找到了通往成功的路径,那么眼下处于关键时刻的“经络的研究”也正需要通过针灸史研究找到下一步的前进方向。

这两年来与针灸实验研究人员接触得越多,就越觉得针灸史研究的重要与迫切。比如通过接触,发现时下争论最为激烈的似乎是:经络研究要不要定位?进一步的接触又发现,那些力主定位研究一方的意见其实也很不统一,在如何定位的问题上分歧更大,其中多数人还强调:在人体上探寻到的组织结构一定要具备古代经络文献中所记述的经络功能。

那么经络功能又是什么呢?在这一问题上观点倒非常一致,无论持何种观点的人们一讲到经络的功能,都要引用《内经》中的这句经文:“黄帝曰:经脉者,所以能决死生,处百病,调虚实。不可不通(《灵枢·经脉》)。”

然而我可以非常负责任地、毫不含糊地指出:《内经》中的这句名言原本是指脉诊的功能。如果说“经络”的实指就是血脉,还值得如此兴师动众,寻找其三维结构吗?这是一个困惑人们多年,一直也没说清楚的问题(答案详见本书《经络部》“结语”)。

由此可见,开展“经络问题”的研究,如果不对古代经络文献进行系统深入的研究,搞清经络学说形成与演变的真实过程,我们的立题依据都显得如此脆弱,那么无论我们再争鸣多少年,攀登多少个“五”,终究也不能向既定的目标前进一步,哪怕是一小步!令人欣慰的是,以上意见在实验研究人员中已形成共识。

我同时注意到这样一个现象:在近年的报刊杂志上发表的经络文献研究文章大多数出自实验研究人员;已经出版的由实验研究人员编著的“经络问题”研究专著中,古代经络文献研究内容都无一例外地占据了相当大的篇幅。面对这种形势,作为专门从事针灸史及针灸理论研究的人员,我在受到激励的同时,更感到一种压力。

目前,人们(包括实验研究者)对于针灸文献以及史学研究要不要搞恐怕不会有多少疑问,然而针灸史学研究应当如何搞,则在许多人心中都存有困惑。如果真正把针灸史学研究当作一门学问来做,要使自己的研究成果能够经得起时间长河的洗磨,就一定要有严谨的、科学的治学方法。对此,我们空谈一番,或贴几张时髦的标签虚张声势都无济于事,重要的是要踏踏实实地做些实际工作,并结合自己的研究工作,拿出成功的示范来。这也是我之所以要在这非常紧张的一年,编撰这部极为困难作品的一个重要因素。

近年来,中医史学文献研究出现较大的滑坡现象,而本来就很年轻、基础很薄弱的针灸史学研究更面临着严峻的考验。对此,老一辈针灸学家忧心忡忡,新一代研究者则多怨天尤人。回想起来,中国针灸界这些年来不仅在针灸史学研究上没有重大进展,即使在针灸史料整理方面也不尽如人意,至今仍没有一套像样的大型针灸古籍丛书。

中国学者研究针灸古代文献多依据建国初期出版的一批排印本,而据我初步考察,我们在针灸史学研究中的不少失误正由此而造成(可参考:黄龙祥.建国以来古医籍整理若干问题的初步考察. 《古籍整理出版情况简报》1996年第9期),以至于日本学者对于中国的排印本古医籍普遍失去了信任。

尽管中国针灸史学研究的现状有这样或那样的不足,但在我看来,我们今天仍然有着以往无法比拟的优势与机遇。首先最重要的一点是,今天的中医界有着前所未有的宽松学术环境。试想如果学术领域到处都是禁区、“雷区”,那么“求真”的治史原则就只能是口头上的追求。

另外,现代针灸学的发展对针灸文献与针灸史学研究提出了更高的要求,以往那种单纯的史料整理方式已远远不能满足需要,人们开始为开展深层次的针灸史学、文献研究做各种准备。

其次,史学研究离不开史料,而近年来许多史料、医籍重新发现,文物考古工作取得新的进展,史学信息大大丰富,为人们更深一层认识历史提供了方便。以往一些争论不休的学术问题也因此得到解决,例如明代针灸名著《针灸大成》卷九“治症总要”篇下注有“杨氏”二字,以往人们一直以为此篇系杨氏的针灸临证实录,将其作为考察杨继洲针灸学术的一篇代表文献。其实此篇文字直接抄自明以前的一部针方书——《针灸集成》。如果不是因为该书的重新发现,这桩疑案便无法裁断。当然这种“张冠李戴”的现象在《针灸大成》中并非仅此一例,这种错误更不是只见于《针灸大成》一书,而纠正这类错误主要依赖于新史料的发现。

又比如马王堆帛书经脉文献、张家山汉简《脉书》等出土,对于考察经络学说的形成与演变历史提供了可靠的资料,这些地上地下史料的新发现,犹如给重重迷雾笼罩下的医史界洒下了几缕阳光。

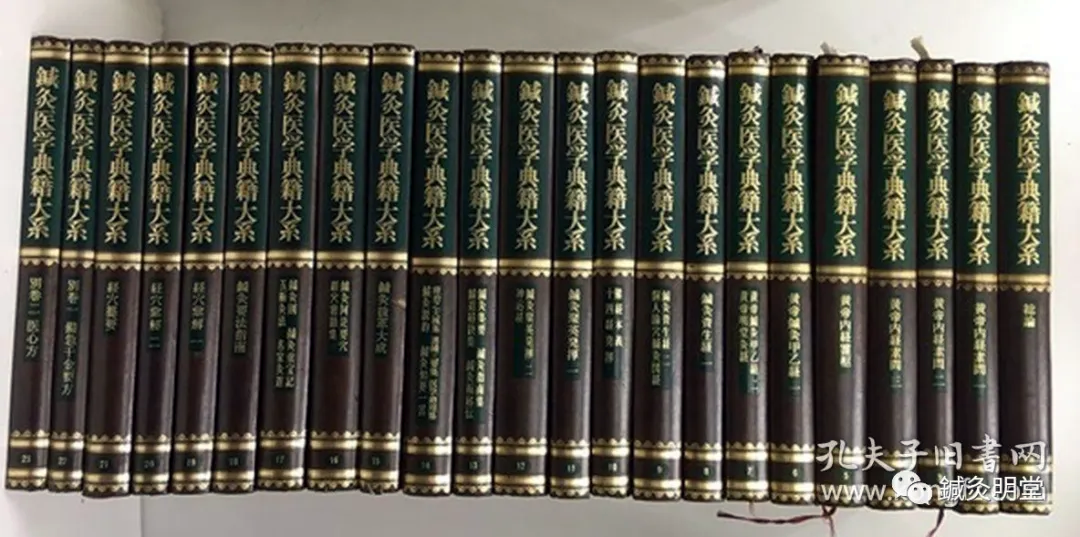

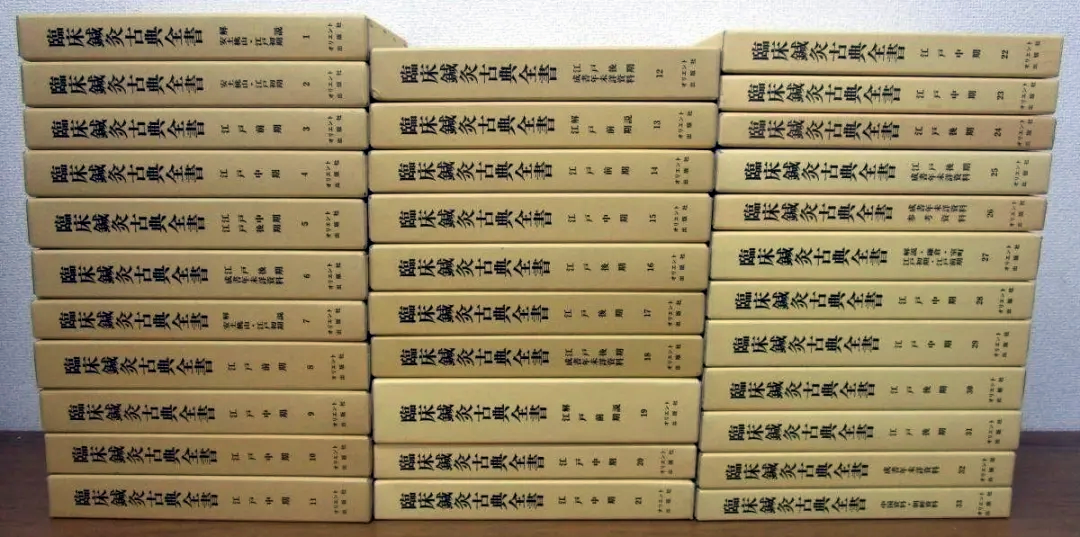

第三,国内在针灸古籍整理方面虽然尚未形成规模与特点,但我们的邻邦日本近一二十年来对于中医古籍,特别是对针灸古籍进行了大规模的系统整理研究。例如1978年,日本株式会社出版科学总合研究所组织出版了《针灸医学典籍大系》全23卷;日本オリエント出版社更是从世界范围内访求针灸古籍,近20多年来已先后整理出版了十四批针灸古籍丛书《临床针灸古典全书》(包括日本、中国、朝鲜针灸古籍近 200种),并将按计划继续出版。此外,还出版了六套《东洋医学善本丛书》,共20余种,几乎全是中国已经失传的重要医籍或版本。对于重要的中医古籍,日本学者还进行了较全面的基础研究工作。近来中日学者通力合作,拟将日本珍藏的中国散佚古医籍全部复制回归后进行整理研究。

第四,十多年来我在通读中国中医研究院图书馆及北京各大图书馆藏所有针灸古籍及绝大部分明以前其他中医古籍的基础上,又陆续考察了其他省市图书馆收藏的针灸古籍。此外,在国内及日本朋友的真诚帮助下,又获得日本公开出版及未曾公开出版的针灸古籍及其他非常珍贵的重要史料。这些都为我后来的针灸史学研究奠定了坚实的物质基础。

然而全面占有史料,这仅仅是针灸史学研究的第一步,要想从纷杂的史料中,理出头绪,找出规律,还有十分漫长的路要走。为了少走些弯路,这些年来我不断总结古人、今人以及自己在史学研究中的经验与失误,并将其中带有普遍性的问题集中于“引论”以专题形式论述,使人们对于史学研究方法之重要、求真历程之艰难能多几分感性认识。

本书是我尝试用新的研究模式制作的第一个试验品,为了使这第一个新产品能够上档次,除了产品本身的品质之外,在制作上也应当有独到之处。为增强引文的可靠性,直观性,不再重犯他人及前人的错误,在引用古代文献时,除了详细注明引文出处外,对于引用频率高的重要引文,尽可能直接插入原书原版的书影,对于引文量大且引用频率很高的文献(如《经络部》中的“经络专篇研究”等)则附录所引用的原版全文;在版本选择上,除了采用最早、最佳版本外,还附有国内学者难以见到的一些版本,为他人及后人的进一步研究提供最大方便。

在我设计及撰写这本《中国针灸学术史大纲》的过程中,不时传来学界关于如何界定“学术”与“思想”的讨论。夜以继日的笔耕使我无暇给予这场讨论更多、更深的关注,但我以为学术与思想难以截然分开,抽去了思想之后,所谓“学术”还能剩下多少东西?所以我不想为了凸现学术而淡出思想。

科学思想史的研究表明:古代建立科学假说的一个基本原则是简单;力求用最简单的原理来说明看来比较复杂的现象。我的工作是想把今人极端复杂化的古代医学思想重现其简单性,而不是在今人复杂化的基础上使之进一步神秘化。

人总是有情感的,而科学是无情的,不以人的主观意志为转移。我一直在探寻如何在治学过程中始终保持一种更公正、更客观的姿态。将自己的研究成果以书面形式表达,总是有一种缺憾,即难以与读者直接交流,信息的传达是单向的,缺少一种面对面的碰撞。

为弥补这一不足之处,在本书的写法上,特别是在一些学术界争论较大的热点专题论述中,我除了扮演好“作者”的角色外,还尽可能站在不同层面的学者及读者立场上,替大家提出各自的问题,向本书的作者问难,以尝试一种站在不同立场思考,为不同观点辩护的思维方式。

这样做,一方面是可以缩短作者与读者之间的距离;另一方面也可以使自己的研究更加严谨,科学性更强,更加接近真理,从而使得自己的工作能够经得起时间长河的洗磨,更容易为不同层面持不同学术观点的人们所接受。

如果时间允许,还准备充分利用电脑制作的优势,设计出直观的、信息量大的图、表,通过这种形式以使本书能部分达到口头交流的效果。并考虑在适当的时候,将本书部分专题乃至全文上Internet网,以真正实现与广大网上读者平等、直接交流的目的。

黄龙祥撰于1999年1月,修于2000年1月

后 记

在我的时间表中,这部《中国针灸学术史大纲》书稿应当在1998年之前全部完成,而就在这一年的年初,却接到新的任命,不得不分出相当一部分精力去耕耘一片新天地——科研管理工作,之后接连承担或组织大型科研项目,使得书稿的写作一次次地往后拖延,一直到了新的千年——2000年。

为了在不降低原设计标准的前提下早日完成书稿,我不得不改变了多年来形成的“一气呵成”写作习惯,而采用了一种变通的做法:晚间,我把经初步梳理的尚不连贯、不清晰的思路,不加思索不经推敲地快速输入电脑,再输出成铅字;白天则利用一切可以利用的时间重整文字;晚间改稿、录入、输出……如此循环往复。长时期高强度的阅稿、校稿、打字,我先后患了颈椎病、棘突炎、肩周炎(至今肩功能尚未完全恢复),又没能及时治疗与休息,严重时痛得彻夜难眠,却未敢一日稍懈,硬是坚持了下来。有人说我是在透支生命,但我自己却总是乐在其中,整个创作过程充满着紧张与兴奋,其兴奋的程度与我所攻克难关的难度系数成正比。

正如我在本书《引论》中指出的那样,当一条新的史料首次被发现并公诸于世,人们总是图省事转引此文而不直接查考原书,往往是以讹传讹数十年而不自知,甚至在此错误被纠正后的相当长时间内,人们仍然一再传录错误的说法。鉴于本书采用的新史料较多,尽管自己尽了最大努力采用了现存最佳版本的原始资料,并一一注明了出处,但为了对于那些不习惯引用第一手资料,或愿意采用原始资料而无法得见者负责,凡本书中所采用的原文,均由妻子黄幼民统一核对原版原书。应当说这实在不是一件简单的工作,因为我在写这本《中国针灸学术史大纲》时,采用的文献量很大,涉及面也很广,所有这些原始文献并不都能在我的书屋查得。我想待全书出版后,我本人再将全部引文亲自核查一遍,以保证引文的可靠程度能达到百分之百。

非敢自比太史公,然既治史,吾亦欲以“通古今之变,成一家之言”,而我对于前贤所谓“立言难”之叹感触尤深,常谓同道曰:从事史学、文献研究出成果难,出差错易。然而惟因其难,才激起我强烈的探索欲望。在学术研究上喜欢“啃硬骨头”可以说是我的嗜好。也许是自身的“冒险”基因比别人多一些,总有一种了解、认识未知世界的渴望。就说今年深秋的一个寒风凛凛的周末,为了培养儿子不畏艰难、坚韧不拔的毅力,我带着他攀上了一座无人爬过的险峰,可是返回时却怎么也找不着下山的路(原本就无路),有好几次已经下到半山腰,却发现脚下是悬崖陡壁,只得沿原道返回,就这样一次次往返,体力一点点消耗,危险也一步步逼近,先后三次出入死境,最后一次脚底一滑,大半身子滑下不见底的悬崖,而且当时我双手抠住的悬崖边的岩石至少有20度的坡度,我想即使对于训练有素的专业登山运动员来说,也很难摆脱这样的险境。强烈的求生欲望加上良好的身体素质硬是让我又一次攀上(应当说是“翻上”)来。头顶上的太阳一眨眼已落到了山西头,如果短时间内还不能摆脱困境,后果不堪设想(不摔死也得冻死)。当时我多么希望能见到一些别人曾经来过的标识——一个罐头瓶,或者一张破报纸,因为它们可以指引我下山的路,然而一无所见。大概是命不该绝,在天黑之前,我终于带着儿子活着下到了山底。这时我忽然很后悔:我本应当在下山的途中留下一些明显的标记,也好让不知情的后来人少一些危险。这是我记事以来第二次(也是最惊险的一次)死里逃生的经历,几天后从余悸中回过神来,我告诉自己:我现在还存在这个世界上,是上帝赐予的新生,我一定要忘我地为这个世界做点什么。可以说,这本书稿能以现在这样的风格呈现给读者,应当说在某种程度上受这次历险的影响。

冒险与创新的魅力就在于其结果的不可预测性,而这也正是科学研究的一个基本特征。眼下我从事的针灸史研究也是在走一条自己未曾走过的路(与我登山冒险不同的是,这次上路前的准备较为充分,因而危险系数会小些),我想即便不能成功,不也正可以当作诸如“此路不通”“当心陷阱”之类的警示牌,而为后来者增添成功的几率!想到此,我心里感到很充实。在此我真诚地希望所有读过这本小书的读者,对于书中诸如研究思路、研究方法、史料考辩、研究结论等各方面能给予热情的批评并欢迎就所关心的问题展开讨论。科学的进步需要批评,中医史学的发展同样也离不开批评!

中医学的确是一个伟大的宝库,但作为一个史学研究者,或者中医理论研究者,如果缺乏科学哲学的眼光及现代医学的知识,即便走进了这座“宝库”,也不能认识她的价值所在,自然也发掘不出所期待的“宝物”!我们今天一提到中医的特点与优点,谁都会举出“整体观”与“辨证论治”这两点,然而中医学的这两个基本特征却不是由中医自己提炼概括的(尽管中医对于这两点有很深的感受);再比如对于中医经络问题的现代研究,中国科学界至今褒贬不一,然而即使是激烈的反对者也充分肯定了其中“经穴-脏腑相关"专题的研究价值,那么这一命题(也是现代人从古代经络学说中提炼出的惟一命题)又是谁最先提出的呢?同样也不是出自中医。为什么中医学的科学内涵或中医概念的真正意义,总是由中医队伍之外的人去发现,去确认,去澄清呢!作为一名中医史学、中医理论研究者,面对这种状况,我感到深深的不安,这种不安的心情伴我度过了那苦苦思考、苦苦探索的艰难岁月,此刻就将思考、探索的结果写在下面:

中医针灸学要发展,离不开实验研究的方法,但是实验研究要想真正解决中医问题,必须首先正确地认识她、理解她,搞清楚她的科学内涵,并将其提炼出来、表达清楚。我以为,这个认识理解、提炼表达工作的重要性无论怎么强调也不过分。而对于一名医学史研究者来说,要想胜任这项工作,除了必须对中医学术本身及其形成与发展的历史过程有深入、全面的了解之外,还必须具备较高的科学哲学素养。哲学是那种确定或发现命题意义的活动。哲学使命题得到澄清,科学使命题得到证实。科学研究的是命题的真理性,哲学研究的是命题的真正意义。哲学对科学概念的明确意义的说明,并不亚于科学对于实际真理的发现。然而当下的中医史学及中医问题的现代科学研究中,很少让人感受到科学哲学的力量,而且由于缺乏必要的环境与土壤,恐怕这个状况在短时间内还难以改观。我们以往所进行的各类中医问题的实验研究,似乎都是为了实现“中医现代化”这一总体目标,那么如何才能达到这一目标呢?在这个问题上,有些同志的想法过于简单,以为中医现代化就是要在实验室中为证实中医学说的科学性寻找实验数据,也就是说研究的目的全在于证实中医的伟大与科学。实际上这样做的结果不仅不能发展中医学,相反更强化了人们(特别是具有科学精神的人们)“中医不科学”的印象。

对于中医学的前途,我持乐观态度,我认为几十年的中医研究是有成效的,比起那些人们经常提到的取得中医学现代研究的具体研究成果,我更看重的是:经过挫折与失败,人们对于中医学认识上的进步,这预示着中医学健康发展的时代即将到来!我愿为这一天的早日来临,做一点实实在在的工作,选择在这个时候出版这部凝聚着十几年心血、记载着对中医针灸学的历史与未来的思考、探索的《中国针灸学术史大纲》,正是我这种心愿的一种实在的表达。

古人曰“著述之家,最不利乎以未定之书传之于人”(顾炎武语),因此我一直有个愿望:在没有别人的催促下,完全按照自己的意愿,完全按照自己的节奏,写一部自己完全满意的书(尽管别人未必满意)。虽然在写这部书稿时仍然没能实现这个愿望,但我相信了却这心愿用不了太久的时间。

最后,按常理应当对在本书的写作过程中给予我帮助的所有人表示感谢,自然不敢忘。撰写制作这本小书的时间虽然很短,但为此做的准备工作却历时很久,这期间有领导的支持,同事的鼓励,出版社的理解,更有许多国内外同道的鼎力相助,需要感谢的人实在太多,而这多情意又岂是一二句谢辞所能表达!但此时此刻我却不能不衷心地对妻子说一声:谢谢!

这些年来她除了承担了全部生活重担外,还承担了诸如版本比勘、引文核查这些本应由我担任的大量繁杂而细致的工作,为的是能让我把全部精力都用在刀刃上。我患病时,是她坚持为我针灸、按摩;困难时是她及时送来安慰、鼓励。风里雨里她为我买书查书四处奔波的路程加起来不知有多长,或许可用日复一日她用那小小的车筐载回的书刊铺开来去丈量。如果没有她的理解与支持,要在这样短的时间内完成这样大量而复杂的工作是不敢想像的。

如果我这本小书将来对于中国针灸学术的发展能起一点点正面影响的话,那么请不要忘记书背后的她!

黄龙祥记于2000年初春

王宗欣:入库探宝之钥,淘沙取金之筛——黄龙祥《中国针灸学术史大纲》评价(文献来源:医学情报工作,2002第3期p193)

中医药学是一个伟大的宝库,进入这座宝库需要一把入门之钥;中医药文献浩如烟海,衡量这海量文献的含金量则需要一把学术之筛。《中国针灸学术史大纲》(华夏出版社,2001年4月,以下简称《大纲》)终于问世了。《大纲》全书由“引论”“经络部”“腧穴部”“刺灸法部”“治疗部”五部分组成。

引论分为七篇,依次为:史料的收集、整理;史料的鉴别;史料的理解;针灸文献的基本特点;针灸史学的研究方法与研究模式;针灸理论的基本特征及其演变形式;针灸理论的现代研究与史学研究的衔接。这部分内容可以看作是作者多年来史学研究和文献研究的方法论总结。提出了很多目前针灸史学乃至医学史学和文献研究中的具有共性而又被人们忽视的基础问题,而这些问题直接关系到其研究结果的可靠性和真实性。尤为难得的是,文中实例几乎全部出自作者的亲身实践,给人一种如临“现场”的亲切感与鲜活感。

在黄龙祥教授整个学术研究活动中,方法论部分不是可有可无,而是一个有机的组成部分,甚至可以说至关重要的环节。作者认为:“史学作为一门独立的学科,其科学化程度的高低主要取决于研究方法的科学性。”引论涵括了黄龙祥教授二十余年来从事针灸史学和文献研究的探索与心得。引论中所涉及到的方法论内容,对于科研工作、特别是医史文献研究人员,具有更大的借鉴和指导意义。

采用整体的、综合的、系统的研究方法,着眼于对中国针灸学术发展史和针灸文献的宏观把握,是本书的一大特色。作者认为:“将一个个具体问题置于较宽广的大背景下考察,而不是孤立地研究它,不仅可以最大限度地提高工作效率,而且可以最大限度地提高研究结果的可靠性。”“为获得某一具体史学问题(特别是重大命题)的全面正确的认识所投入的精力,与研究整个相关领域史所投入的精力相差无几。”基于这样的认识,作者在认真进行书目研究、资料收集(包括辑佚,如《黄帝明堂经》和《存真环中图》的辑佚)和版本考察的基础上,系统研读了现存的数百种针灸古籍,然后对精选出来的代表著作进行深入的研究和认真的整理。首先对针灸学术的发展有了整体的认识,在此基础上对针灸史上的各种学说和难点逐一探讨。采用这种方法不仅解决了以往孤立地研究一家一书时所难以解决的疑难问题,而且有不少新的发现。比如《千金翼方》卷二十八有一条关于“足三里”穴的主治条文“人年三十以上,若灸头不灸三里,令人气上眼暗,所以三里下气也”,《外台秘要》引录此文时脱“灸头”二字。唐以后这一条文引用频率非常高,但无一书直接引自《千金翼方》,均是直接或间接引自《外台秘要》,及至《医宗金鉴·刺灸心法要诀》竟引为“小儿忌灸,恐眼目不明,惟三十以外方可灸之,令眼目光明也”,与原文大相径庭。这样的问题,如果不是采用整体的系统的研究方法以及对针灸文献的精熟,是很难发现的。

作者研究方法决定了这部学术史著作的文体的特色。没有采用以时代或人物为线索的,简单描述历史事件的传统手法,而是抱着“针灸史研究要着眼于现实,要为当前的针灸研究提供可靠的依据”的信念,按照“经络”“腧穴”“刺灸法”“治疗”等专题,对针灸学术发展历史作出了全景式的描述。在全面占有、深入考证和准确理解史料的基础上,根据当时特定的历史、文化背景,模拟古人的思维方式,试图重现针灸学术发展过程中各种概念、学术思想的产生背景,还原它们产生、发展的本来面目。对国内外学术界众所关注而又久无定论的诸多学术难题,如“经络学说的产生”的探讨,以及“经脉穴”的概念提出、出土简帛的解读,大胆假设,小心求证,提出了有理有据的独特见解;对针灸发展史上的各种学说、理论的产生、发展、流变、融合,进行了历史的考察和详尽的论述。

《中国针灸学术史大纲》作为我国第一部中国针灸学术史著作,不仅为中医针灸理论的现代研究提供了坚实的史学和文献学的基础,更给中医史学和文献研究以方法学上的启迪。

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自聂广科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-279293-1499611.html?mobile=1

收藏