家父金栋受时贤赵洪钧先生《中西医结合二十讲》《内经时代》等医学著作影响,对中医经典《黄帝内经》(《素问》+《灵枢》)编纂成书年代及其学术渊源等相关问题产生了浓厚兴趣。后来,有了给赵先生《内经时代》作《补注》之念头,然而自知学识有限,恐难胜任,遂痛下数年功夫,充电学习研读相关中华传统文化典籍,终于撰写完成《〈内经时代〉补注》——《正说内经》,2019年5月由中医古籍出版社出版发行。

其后,似意犹未尽,而兴趣正酣,为直抒胸臆,遂着手撰写《正说内经》兄弟篇:经典考证三部曲,即《医经钩考》《经典正考》《经典续考》(三部著作,乃父女合著),经过数年努力,终于在2025年脱稿并陆续出版。

受家父中医临证及中医学术思想之熏陶、之影响,且耳濡目染,故与家父协商,欲联手继续撰写经典考证之收官之作——《医经续考——砭灸针刺与经脉系统考识》,后得到家父准许。该书共分四章,即第一章引论,第二章砭灸针刺考识,第三章经脉系统考识与第四章扁鹊脉学考识。

第一章、第二章以《素问·异法方宜论》及字书、相关史籍等作为引论,从而引出砭石、灸焫及针刺等与经脉系统有关的早期三种治疗方法。其后,又以相关大型权威性工具书对此三种疗法给予详细考证及解释其含义。经考证,此三种疗法作用部位是手足三阳三阴脉之脉口和由此演变为腧穴者,见于西汉初期汉墓出土的古医书《足臂十一脉灸经》《阴阳十一脉灸经》《五十二病方》《脉书》《天回医简·十二脉》等。西汉中期以后,随着经脉理论体系的发展演变,逐渐成熟完善后,腧穴渐趋固定,见于东汉医经《素问》《灵枢》《难经》。

在第三章“经脉系统考识”中,首先需要强调和明确的是,经脉不是经络,经络是经脉和络脉之简称、合称或总称;经脉亦不是血脉。经考证,在先秦西汉初期,经脉之前身是脉、联系之脉或气脉,见于西汉初期汉墓出土的古医书《足臂十一脉灸经》《阴阳十一脉灸经》《脉书》《阴阳脉死候》《天回医简·十二脉》等,西汉中期以后演变转化、整理改编为血脉、经脉,见于编纂成书于东汉时期之医经《素问》《灵枢》《难经》。

“经脉”一词,未见于马王堆汉墓出土的古医帛书《足臂十一脉灸经》《阴阳十一脉灸经》《脉法》《阴阳脉死候》、江陵张家山汉墓出土的古医竹简《脉书》及天回镇老官山汉墓出土的扁鹊医学之古医简《天回医简·十二脉》(金栋按:《天回医简·逆顺五色脉臧验精神》有二处提及“经脉”一词,然并非三阴三阳十二经脉之义)等,在先秦西汉初期之古医书只言“脉”。结合天回镇老官山汉墓出土的髹(xiū)漆(气脉)腧穴人像与绵阳市双包山汉墓出土的针灸(气脉)木人,此时之“脉”,本指联系两个远隔部位感应刺激传导假设之路径——联系之脉(见黄龙祥先生《中国针灸学术史大纲》《经脉理论还原与重构大纲》),犹如气在人体内纵向循行之路线、循行之通道——气脉(针灸病患处之气至病所现象,即得气。《灵枢·九针十二原》云:“刺之要,气至而有效。”《素问·气穴论》吴崑注:“人身孔穴皆气所居,故曰气穴。”《灵枢·邪气藏府病形》说:“中气穴则针游于巷。”)。此联系之脉或气脉,乃脉之初始本义矣!而“经脉”一词,则首见于西汉司马迁《史记·仓公传》,据上下文意,其“经脉”,义在“脉”,乃脉法也,非三阴三阳十二经脉。

以东汉医经《素问》《灵枢》《难经》等而言“经脉”系统,则由经脉、络脉和孙脉三级假设结构组成。其中经脉是一级假设结构,包括十二正经、十二经别和奇经八脉,是经脉系统之主干,多为纵行之路线,居于人体深部而不可见。

传统观点认为,十二正经是气血运行的主要通道,与脏腑有直接的络属关系;十二经别是十二正经别出的经脉,有加强十二正经中相为表里的两经之间联系的作用;奇经八脉是十二正经以外的重要经脉,有统率、联络和调节十二正经的作用。

如《灵枢·经脉》说:“经脉十二者,伏行分肉之间,深而不见。”

《灵枢·海论》说:“夫十二经脉者,内属于府藏,外络于肢节。”

《灵枢·本藏》说:“经脉者,所以行血气而营阴阳,濡筋骨,利关节者也。”

《难经·二十三难》曰:“经脉十二……经脉者,行血气,通阴阳,以荣于身者也。其始从中焦,注手太阴、阳明,阳明注足阳明、太阴,太阴注手少阴、太阳,太阳注足太阳、少阴,少阴注手心主、少阳,少阳注足少阳、厥阴,厥阴复环注手太阴。”

《难经·二十七难》曰:“脉有奇经八脉者,不拘于十二经,何也?然:有阳维,有阴维,有阳跷,有阴跷,有冲,有督,有任,有带之脉。凡此八脉者,皆不拘于经,故曰奇经八脉也。”

络脉是二级假设结构,是经脉之分支,具有网络、联络、联系之义,纵横交错,遍布全身,包括十五别络、浮络和孙络(孙脉)。

如《灵枢·经脉》说:“诸脉之浮而常见者,皆络脉也……脉之见者,皆络脉也”(金栋按:即浮络,循行于人体浅表部位浮现可见之青筋脉管,粗细不等,又名血络,乃血脉也,相当于现代医学之表浅静脉。以浮络而言络脉,即静脉血管;然若以经脉之分支而言络脉,又非静脉血管)

十五别络有二说,即《灵枢·经脉》之“十五别”络与《难经·二十六难》之“十五络”,不尽相同。由于医学学术传承不同,岐说各异,故有黄帝医学《灵枢》与扁鹊医学《难经》之异说。吾等以为,十五别络当以《灵枢·经脉》“十五别”络为正。因为“《灵枢》对十五络脉的描述,既有络穴,又有一定的分布部位,还记载其虚实病候,立论是照应全面的”(李鼎《针灸学释难》)。

孙脉(络)是三级假设结构,是络脉之再分支,络脉之最细小者。孙脉在人体内有“以溢奇邪,以通荣卫”(《素问·气穴论》)之功。即经脉→络脉→孙脉。

如《灵枢·脉度》说:“经脉为里,支而横者为络,络之别者为孙。”——经脉是纵行之主干,络脉是纵横交错之分支,孙脉是络脉之细小再分支。

又,今人构建有“经络系统”之说,见中医大型权威性工具书《中医大辞典》《中医辞海》及全国中医高校统编规划教材《内经选读》《中医基础理论》《针灸学》等。

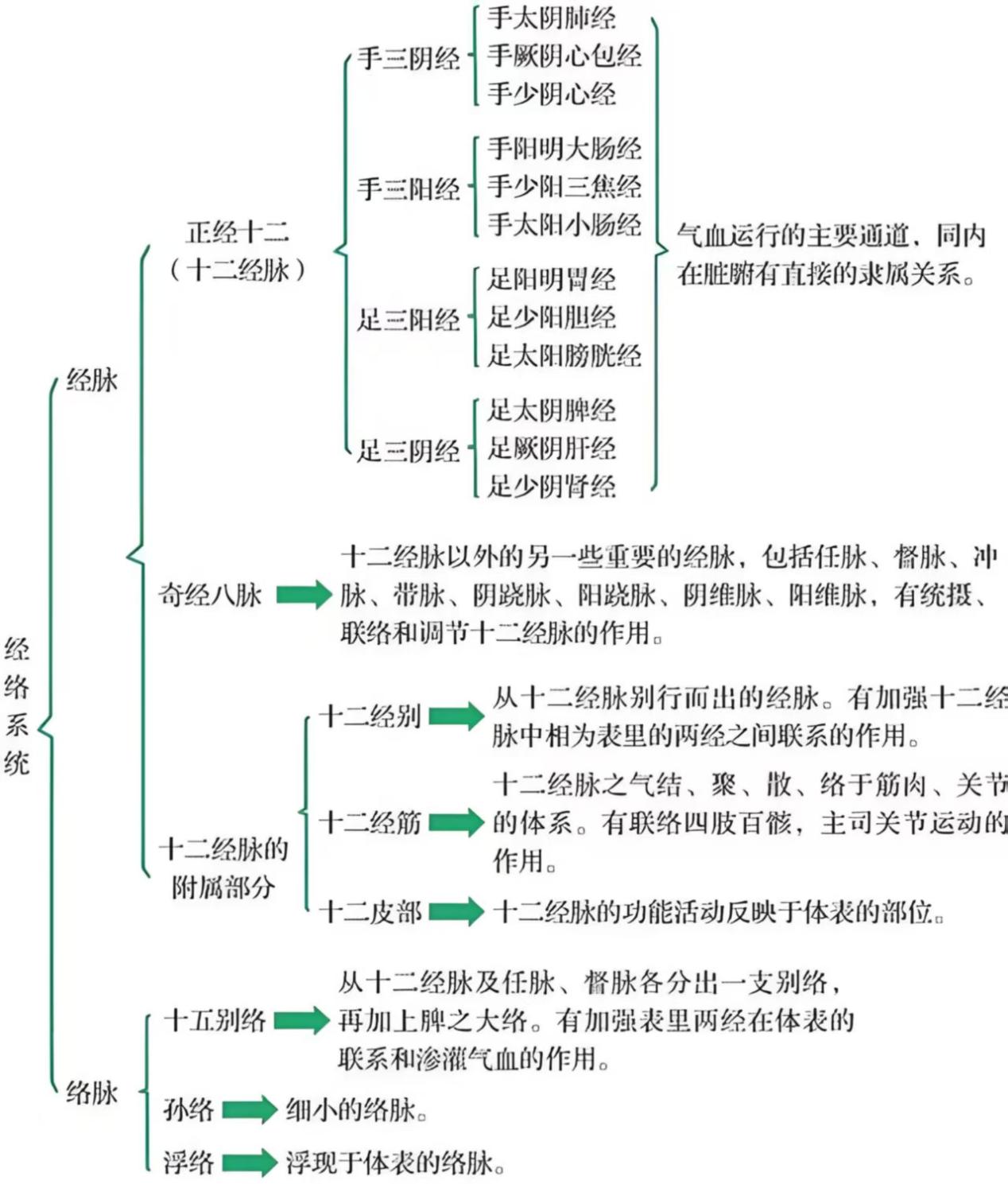

如中医大型权威性工具书李经纬、邓铁涛等主编《中医大辞典》说:“经络:人体运行气血的通道。包括经脉和络脉两部分,其中纵行的干线称为经脉,由经脉分出网络全身各个部位的分支称为络脉。《灵枢·经脉》:‘经脉十二者,伏行分肉之间,深而不见……诸脉之浮而常见者,皆络脉也。’经络的主要内容有:十二经脉、十二经别、奇经八脉、十五络脉、十二经筋、十二皮部等。其中属于经脉方面的,以十二经脉为主,属于络脉方面的,以十五络脉为主。它们纵横交贯,遍布全身,将人体内外、脏腑、肢节联成为一个有机的整体。”如图1。

图1 人体经络学说的概念系统及其关联

殊不知,今人构建的“经络系统”之说,盖有不当,应为“经脉系统”。何也?因为络脉是经脉之分支,孙脉又是络脉之细小再分支,经脉与络脉不是平行并列关系,而是隶属层级关系。即经脉是经脉系统之主干,为一级假设结构;下级分支是络脉,为二级假设结构;再分支是孙脉,为三级假设结构。

又,以医经《素问》《灵枢》《难经》而言,经脉、经络与血脉三者,又常常混淆不清,界限不明。书中或明讲或暗含分别予以详细考证辨识。

最后,第四章扁鹊脉学考识,以《史记·扁鹊仓公列传》《脉经》《天回医简》等为据,反证今本医经《素问》《灵枢》《难经》中存在的有关扁鹊脉学、脉法内容,以翔实的文献资料梳理了扁鹊脉学之流变。

要之,书中旁征博引,引经据典,以翔实的文献资料,给予“辨章学术,考镜源流”,从而知其所以然!

吾等才疏学浅,谬误、不妥恐甚,不当之处,敬请读者不吝赐教,予以指正,在此感谢了!

金雪宁 金栋 2025年8月于河间寓所

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自聂广科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-279293-1499212.html?mobile=1

收藏