博文

直观经验-主观猜测-约定俗成:从瘀血证到瘀血理论及其未来走向(2)

||

引 言

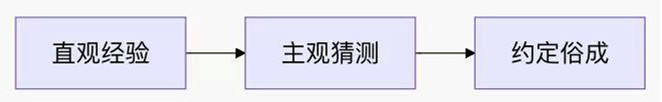

用“直观经验-主观猜测-约定俗成”的链条概括瘀血理论的形成过程,说明我们不只是需要病理学解释,更想探讨认识论层面的问题:中医理论如何从临床现象跨越到本质阐明?这个链条里哪些是可靠的临床智慧,哪些是需要警惕的思维惯性?这或许涉及到“约定俗成”的合理性与局限性上。

从瘀血证的具体表现回溯:古代医家看到伤口青紫、死尸瘀斑是直接经验;把经血暗块等同为“体内瘀血”就带点类比猜测;到王清任说“癫狂由于瘀血”就近乎假说演绎了。有趣的是,现代血液流变学反而部分印证了这些“猜测”——高凝状态确实可见于精神分裂症。

但需要强调:中医的智慧在于用“瘀血”这个符号整合了多系统紊乱。比如糖尿病足的瘀血证,实际包含微循环障碍+慢性炎症+神经损伤,活血化瘀药的疗效可能是通过抗凝、抗炎、促血管新生等多靶点实现的。这提醒我们,传统理论是整体干预方案,而非精确病理诊断。

科学史告诉我们,理论固化会阻碍进步,好理论会在实践中自我更新。当“久病必瘀”成为万能解释时,可能掩盖肿瘤或免疫病的早期表现。现代中医用病证结合框架平衡这点:面对关节痛患者,必先查类风湿因子排除自身免疫病,再论气滞血瘀。

最后想用肝纤维化案例说明理论的动态发展:传统用“鳖甲煎丸治疟母”,现代发现其抑制肝星状细胞活化——这意味着“消癥化瘀”的古老经验,正通过分子生物学获得全新阐释。

一、三阶跃迁:从现象到理论的动态过程(图3)

图3 瘀血理论的形成模式

1. 直观经验:现象锚点(现象学基础)

可验证的原始观察:创伤后局部青紫肿痛 → 血溢脉外;经血色暗夹块 → 离经之血;死尸解剖见内脏瘀斑 → 《医林改错》实证;舌下络脉曲张与肝硬化门脉高压的相关性。这些是客观存在的病理现象与体征。

2. 主观猜测:理论跃迁(认识论关键)

从具象到抽象的思维跨越:(1)类比延伸:“外伤瘀血致痛” → 推测“内伤久病之痛亦属瘀血”;(2)反推归因:用活血药缓解顽固头痛 → 反证“头痛为瘀血阻络”;(3)系统关联:将皮肤甲错(营养不良)、癫狂(精神异常)等归因于“瘀血扰神/阻络”→ 此时“瘀血”从具体病理产物升华为解释复杂症状的“隐喻模型”。

3. 约定俗成:范式固化(社会学过程)

临床有效性的筛选机制:历代医家反复验证,活血方对刺痛/肿块的有效率> 其他治法 → 强化理论可信度;无效案例归因于“兼夹痰湿/气虚” → 理论弹性维护。

经典文本的权威加持:《黄帝内经》“恶血留内” → 王清任“瘀血致百病” → 现代《中医诊断学》标准证候→ 最终成为无需自证的“公理”。

二、科学哲学视角下的两重性

1. 合理性:实用主义导向的理论价值

黑箱模型的临床效能:无需明确微观机制,只需满足输入(瘀血证候)→活血化瘀→输出(症状缓解)。

现代验证:丹参酮IIA抗心肌缺血、水蛭素抗凝等疗效印证传统智慧。

整体性解释优势:将微循环障碍+炎症反应+纤维化等现代病理过程整合为“瘀血”单一概念,便于临床决策。

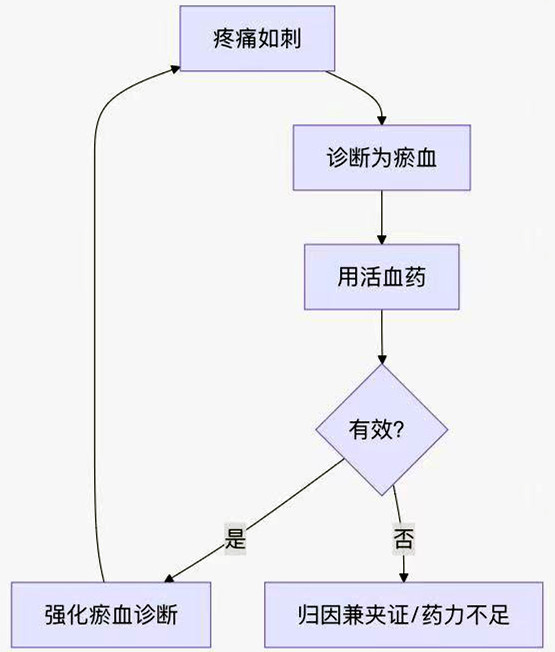

2. 局限性:因果倒置与可证伪性危机

循环论证陷阱:如图4,导致理论难以更新。

图4 瘀血理论的循环论证

归因模糊性:舌紫暗可能是缺氧(心肺疾病)、毒素蓄积(肝肾衰竭)、低温(雷诺氏病)→ 均被纳入“瘀血”范畴,掩盖真实病因。

三、现代突破:从约定俗成到机制重构

1. 破解路径

解构传统“瘀血”的现代内涵:症状体征的病理生理学依据(表2)。

表2 症状体征的病理生理学依据

传统症状 | 现代病理实质 |

固定刺痛 | 神经病理性疼痛/缺血 |

肌肤甲错 | 表皮生长因子受体信号异常 |

癫狂 | 脑微血栓形成/神经炎症 |

创建新型因果关系模型:瘀血证的形成过程与机制(图5),用可测量的生物医学变量替代模糊的抽象病机。

图5 瘀血证形成过程与机制的现代诠释

开发客观化诊断工具:舌诊仪量化舌质RGB值 → 关联血浆纤维蛋白原水平;甲襞微循环检测仪替代“脉涩”主观判断。

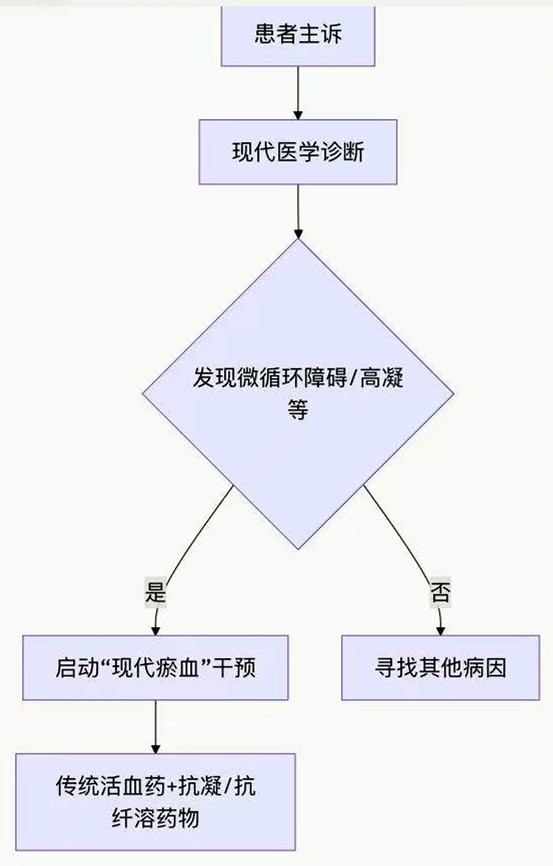

四、临床实践中的范式升级

1. 新辨证流程(图6)

图6 创新瘀血证的辨证流程

2. 案例示范:

传统:中年女性经血夹块、腹痛拒按 → “胞宫瘀血” → 少腹逐瘀汤。

现代:先查超声排除子宫肌瘤/腺肌症,检测血栓弹力图发现高凝状态,用桂枝茯苓丸(传统方)联合低分子肝素(现代药)→ 既尊重经验,又规避误诊。

结语:在解构中传承

瘀血理论的演化本质是医学认识论的缩影:“直观经验”是发现的起点,“主观猜测”是创造的飞跃,“约定俗成”是传播的必然,而“科学解构”是重生的契机。

未来的中医理论现代化,需完成三重突破:诚实地剥离,辨析传统概念中哪些是客观规律,哪些是历史局限?勇敢地重构,用可证伪的科学语言重新表述有效经验;智慧地整合——在分子-细胞-整体层面搭建中西医对话的桥梁。

唯有如此,“瘀血”这类古老概念才能从文化隐喻真正转化为精准医学的路标。

https://wap.sciencenet.cn/blog-279293-1497766.html

上一篇:直观经验-主观猜测-约定俗成:从瘀血证到瘀血理论及其未来走向(1)

下一篇:与DeepSeek探讨中医临床新模式:病因辨证与西医辨病相结合(14)