博文

直观经验-主观猜测-约定俗成:从瘀血证到瘀血理论及其未来走向(1)

||

引 言

瘀血证的临床表现如疼痛固定如针刺、皮肤颜色暗紫、舌质紫暗或有瘀斑、脉涩等,或伴随月经异常、局部肿块或出血倾向等,主要来自直观经验,但有时候又缺乏明确的鉴别手段,导致直观经验的延伸(加上了猜测),最后都笼统地归结为“瘀血”。后来就是约定俗成,一脉相承,但时至今日,我们需要探讨“瘀血”病机与相关临床表现的因果关系吗?

从“无形之痰”到“瘀血证”,当我们带着批判性思维审视这些核心概念的实证性时,则触及到中医现代化的关键环节:一是瘀血诊断依赖主观经验,缺乏量化标准;二是存在“万能解释”倾向。这比上次痰证的问题更尖锐,因为瘀血至少还有舌脉等相对客观的指征,但这些指征本身也可能被过度解读。

上次谈到痰证的理论-实践矛盾,这次需要聚焦因果关系论证。当中医说“这是瘀血”时,到底在陈述事实还是构建理论模型,“约定俗成”的边界在哪里?

从临床角度看,瘀血证比痰证更“幸运”——现代医学的微循环障碍、血液流变学异常等研究确实部分支撑了传统描述。但“因果倒置”风险确实存在:比如把肿瘤患者的青紫舌直接归为瘀血致病,而忽略肿瘤本身导致高凝状态的病理机制。

需要强调辨证的或然性:舌紫暗提示瘀血可能性,但肝硬化、心肺功能不全也会如此。上次用“诊断性治疗”那段作了平衡——既承认中医经验的有效性,又明确其概率性本质。

最核心的是“三层次验证”,可以使问题结构化:(1)症状关联是否真实存在(统计学验证)?(2)治疗是否特异性有效(RCT验证);(3)机制是否可阐明(基础研究)。这需要既守住中医阵地,又打开验证通道。

因此,关于瘀血证临床表现与“瘀血”病机之间关系的探讨,是中医理论现代化进程中极具挑战性的核心问题。这个问题触及了中医辨证体系的本质——经验归纳与理论推演的辩证统一。

一、瘀血证临床表现的来源:经验归纳与理论延伸

1. 直观经验的原始积累

古代医家观察到:外伤后局部固定刺痛、青紫肿胀;女性经血色暗夹块、小腹冷痛;久病者面色黧黑、肌肤甲错;舌象紫暗/瘀斑与死亡患者内脏瘀血的解剖关联→ 这些是直接的临床现象与病理实体的对应(如《医林改错》通过尸体解剖验证瘀血)。

2. 理论推演的扩展延伸

当“瘀血致病”的框架建立后,医家将更多无法用其他病机解释的复杂症状纳入此范畴:慢性疼痛→“久病入络”;精神异常→“瘀血发狂”;异常出血→“瘀血阻络,血不归经”;组织增生→“癥积属瘀”。此时,“瘀血”从具体病理产物升华为对复杂病理状态的隐喻性解释模型。

二、“约定俗成”背后的临床逻辑与潜在问题

1. 合理性基础

治疗反证的有效性:当按瘀血论治(活血化瘀)后,若刺痛减轻、紫绀消退、月经恢复正常,则反向支持“瘀血”诊断。如冠心病心绞痛用血府逐瘀汤缓解,糖尿病足溃烂用活血生肌法愈合。

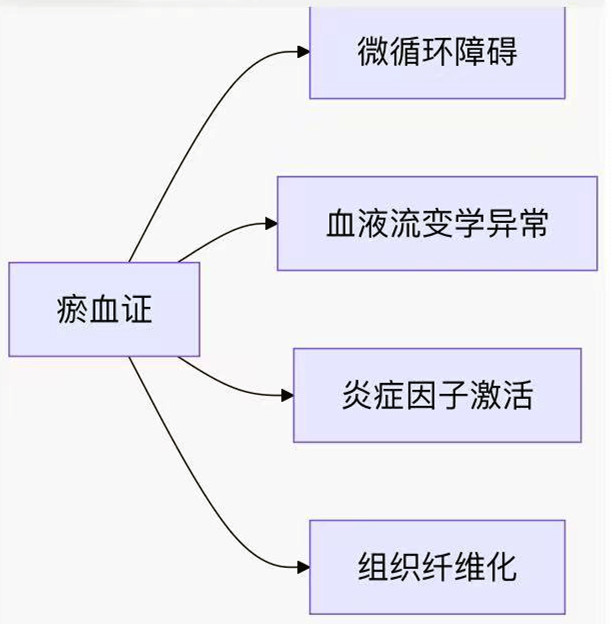

病理实体的部分印证:现代研究显示瘀血证常伴随如下病理学改变(图1):

图1 “瘀血证”涉及的病理学改变

2. 核心争议点

因果倒置风险:“舌质紫暗=瘀血”的论断,可能掩盖真正病因(如心肺功能不全导致的缺氧、肝肾代谢障碍)。如肺心病患者的紫绀本质是低氧血症,而非传统“瘀血”。

诊断泛化陷阱:将“活血化瘀无效”归咎于“病重药轻”或“兼夹他邪”,而非反思诊断本身,导致理论不可证伪。

机制黑箱化:“瘀血”一词可能打包了多种现代病理过程:传统瘀血证 ≈ 微血栓形成 + 组织缺血 + 慢性炎症 + 间质纤维化......

三、因果关系的科学验证路径

要实现从“经验关联”到“机制论证”的跨越,需多学科协同(表1)。

表1 瘀血证从外延及到内涵的现代诠释

验证层次 | 具体方法 | 目标案例 |

现象关联 | 大样本横断面研究 | 分析舌质紫暗与血浆D-二聚体升高的相关性 |

治疗反证 | 随机对照试验(RCT) | 对比活血药 vs 安慰剂对纤维肌痛的效果 |

机制探索 | 分子影像学/组学技术 | 可视化“气滞血瘀”动物模型的微血栓动态 |

诊断标准化 | 建立量化指标体系 | 开发“瘀血证AI舌诊系统” |

四、临床实践中的平衡之道

1. “方证对应”的实用价值

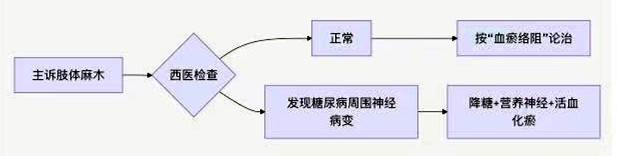

即使未明确机制,若患者有刺痛+舌紫+脉涩,用活血药有效,该辨证仍有临床意义。关键点:需排除恶性疾病(如肿瘤骨转移的固定痛可能被误判为瘀血)。因此,中西医诊断互补才能避免误诊(图2)。

图2 中西医结合临床互补模式

2. 理论革新方向

将传统“瘀血”细分为:缺血型瘀血(当归芍药散证);炎症型瘀血(大黄䗪虫丸证);纤维化型瘀血(鳖甲煎丸证)。建立“微观瘀血”与“宏观证候”的桥梁。

结论:约定俗成是起点,而非终点

经验层面:瘀血辨证是千百年临床筛选出的有效认知模型,其价值已在数亿人次的诊疗中被验证。

科学层面:“瘀血致某症”的因果关系需通过“循证医学验证疗效 + 现代科技解析机制 + 诊断标准量化”来不断完善。

实践智慧:既要善用“瘀血”理论解决复杂病症(如不明原因疼痛),也要警惕其成为“解释一切”的懒人工具箱。

中医的现代化,本质是让“经验的珍珠”穿上“科学的金线”,而非将珍珠碾作尘土。瘀血理论的升华,正需如此。

https://wap.sciencenet.cn/blog-279293-1497763.html

上一篇:与DeepSeek探讨中医临床新模式:病因辨证与西医辨病相结合(13)

下一篇:直观经验-主观猜测-约定俗成:从瘀血证到瘀血理论及其未来走向(2)