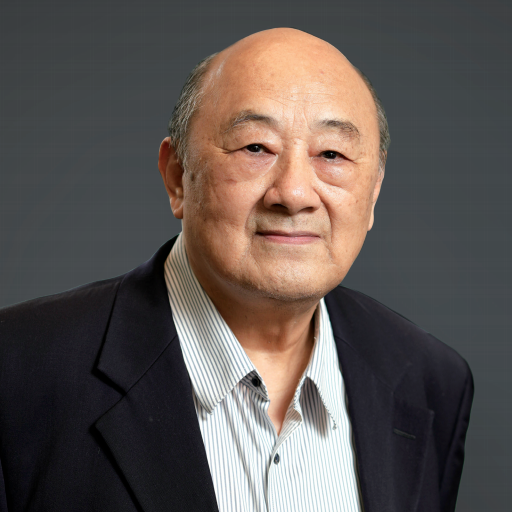

口述者:马为民,1940年 1 月出生于上海市,原深圳市东湖医院院长。

口述时间:2024年5月9日;口述地点:深圳市福田区梅林一村。

壹

1991 年,我从武汉来到了深圳,次年调入东湖医院工作。当时的东湖医院是深圳、香港、澳门、珠海这四座城市,唯一的一所市属传染病专科医院,这让我看到了东湖医院的发展空间,我知道这里大有可为。

向往特区的种子早已埋藏在心间

1964 年,我从武汉同济医科大学医疗系毕业,随后被分配到了武汉市新洲第一人民医院工作。

1982 年,又被调入武汉市传染病医院从事医疗、科研、教学工作。自从深圳经济特区建立,我身边许多人都热烈地讨论这座沐浴改革开放春风的城市,言语间不乏向往。或许我和深圳的缘分,从那时就已经开始,想要来到特区的愿望,早已经悄然埋藏在我的心间。

1991 年,我从武汉来到了深圳,次年调入东湖医院工作。当时的东湖医院是深圳、香港、澳门、珠海这四座城市唯一的一所市属传染病专科医院,这让我看到了东湖医院的发展空间,我知道这里大有可为。

刚到东湖医院时,医院有253名员工,床位约有150张,规模不大。走出医院,面前是一片黄土地,其后是早年的门诊楼。

不得不承认,和原先的工作环境相比,我的内心是有些失落的,但是眼前的景象没有浇灭我的热情。不论东湖医院的基础如何,我都觉得这是个很好的平台,我要用我的热爱、用专业能力让更多人认可医院。

△ 1991 年,东湖医院5层新住院大楼正式启用

提升专业能力为病患健康护航

一开始,我在东湖医院担任肝病科病区主任。

肝脏是人体内重要的代谢器官之一,它参与了众多的生物化学反应。肝病,不仅仅影响着病人的身体健康,也给患者带来很沉重的心理和经济负担,降低了他们的生活质量。

行医者须永葆仁心。每名病人的背后,都是一个甚至多个家庭,我能做的唯有事事以病人为先,不断从病患及家属的角度出发,做出专业的判断,让他们尽快康复,如此才能不负一个个家庭殷切的期盼。

担任科主任的三年间,我就这样一步一步脚踏实地积累经验,不断提升自己和科室的专业能力,为病患健康护航。

1995年,我就任东湖医院副院长,开始处理医院的医疗事务。1996年,梁登院长退休,我正式接任东湖医院院长一职。

从前在科室时,只需要为科室的病患负责。担任院长之后,要做的是对整个医院所有的病患和医护人员负责,我肩上的责任比从前更重了。

回望往昔,一个个重大决策的背后,离不开全院同志的支持和帮助。一人计短,百人计长。第一次开全院职工大会的时候,现场一共来了216位职工,除了值班在岗人员外,几乎是全员到场。这给了我信心,也给了我力量。

在会上,我提出“科教兴医,实干兴院”。我想,我们要发展医院,一定要把科研、教学和临床水平提高,要扎扎实实提高我们自己的本领,提高我们的医疗业务水平。既要开展对外的学术交流,也要进行对外宣传,让我们医院的医疗水平和知名度都更上一层楼。

不管医院的起点如何,我们都一定要把这项事业办好,这就是我的想法,这也是我的决心。有了决心、有了平台,也有群众支持,再加上上级领导的关怀,我们就这样一步步往前走,总能成功。

贰

担任院长之后,对我打击最大的一件事,就是人家不知道东湖医院是一个什么样的医院。甚至有人问,你们是东门医院,还是东方医院?如何把深港澳珠唯一的传染病专科医院的品牌打出去,成了几年间我心头最牵挂的事情。

擦亮传染病专科医院“金字招牌”

担任院长之后,对我打击最大的一件事,就是人家不知道东湖医院是一个什么样的医院。甚至有人问,你们是东门医院,还是东方医院?

如何把深港澳珠唯一的传染病专科医院的品牌打出去,成了几年间我心头最牵挂的事情。

当时,我决心要擦亮东湖医院传染病专科医院的“金字招牌”,主要从“请进来”“派出去”两方面入手。其中,将名医请进医院坐诊,既带给了患者更多希望,也借由专家本身的知名度让医院为更多人所知。

请名医这个方案一经通过,我脑海中立刻就浮现了一个大胆的想法——聘请全国传染病界首席专家、北京医科大学田庚善教授来院坐镇指导工作。田教授是我国传染病和肝病领域的泰斗级人物,一生从事传染病和肝病的临床、科研、教学工作。如果他能莅临,我们的医护人员和病患都将获益匪浅。

这一想法让我激动万分,但我又很快冷静了下来,提醒自己,田教授已是高龄,从北京到深圳,路途漫漫,即使他愿意来,我们又该如何做好一切保障?

为此,我们先在职工宿舍选择了一套两室两厅的房子,装修好了以后,做足了所有准备,并且安排好了负责田教授生活起居的人员,才开口邀请田教授和他的夫人一起到东湖医院来坐诊。

或许是我们的诚意打动了田教授,他欣然答应前来,并且很快就来到了深圳。到了以后,田教授非常用心地带我们教学查房、提高临床诊疗水平,还指导医生做科研、修改专业学术论文。田教授在东湖医院坐诊了半年,在他的指导下,我们医院那段时间发表了很多文章。这些论文的发表,也有利于扩大医院的影响力。

我们还去请了天津肺科医院原院长宋礼章教授,他对东湖医院肺科发展起了很大作用。宋教授到来之前,东湖医院很少有机会参与国内肺科的交流活动,在宋教授的引荐下,我们许多医生在学科上有了更多交流的机会。

放眼国际,我还聘请了美国斯坦福大学 William Robinson 教授,请他来当我们肝病研究所的名誉所长。收到邀请后他专程来到东湖医院,接受了我们发给他的聘书。

除此以外,我们还邀请了侯云德院士、李兰娟院士、庄辉院士等我国著名专家到东湖医院来交流和指导。长此以往,医院的业务水平和知名度都有所提升,大家都知道了,要找传染病专家就来东湖医院。

加快人才队伍建设

东湖医院有一批优秀的青年医生,他们功底扎实、有理想、有干劲。医学是不断进步的,我提出要加快人才队伍建设,派医生出去学习,大家都很支持,积极参与。

为了把我们的人才派出去,学习更前沿的医学知识、培养医院骨干,我找到了中山大学研究生院学位办公室。在与中山大学联系合作的过程中,他们答应每年给我们两个在职研究生名额。

名额来之不易,经过考虑以后,我们决定每年分批次择优选派医学理论扎实、实践经验丰富的优秀青年医生前去学习。第一批去的是袁静和陆坚,第二批里有王召钦等。

几年下来,我们积累了一批取得了中山大学医学硕士研究生、博士研究生学历的人才。得益于当时的进修深造,他们都已成长为深圳传染病领域具有代表性的医学专家,不仅带领医院不断进步,还时常去周边城市医院会诊、讲学。

另外一方面,我们还派医生到上海传染病总院、香港中文大学、北京医科大学等传染病学领先的医院、高校进修和深造,积累临床和科研经验。

同时,我们选派多名护士长到湖南医科大学湘雅医院进修。那时候其他医院都还很少派护士长去进修,但我们看到了护理在今后医疗事业发展中的重要地位。

在我当院长的五年半间,我们医院派出去了十余名青年医生,五六位护士长,进修的医生及护士长带回来了很多知识和经验,潜移默化地提高了医院的整体水平。此外,我们还扩建了肝病研究所,传染病和肝病临床和科研也提高了一个层次。

从东湖医院到第三人民医院

只要有机会,我就宣讲我们东湖医院的发展,跟领导讲、跟专家同行讲,在学术论坛和各种会议上也讲,希望让更多人了解医院,提升医院的知名度。

为了让每天路过的人都能注意到医院的招牌,我还特意定制了几个大射灯,璀璨明亮的灯光映射了挺大一片范围,很多人说,东湖医院的灯光照亮了他们回家的路。

当时深圳有市人民医院、第二人民医院,后来又有北大医院,知名度都很高。作为当时深港澳珠唯一的传染病医院,我们的名气还有待提高。

我注意到,同一时期其他地方的传染病院纷纷改名,杭州传染病院改成了第六人民医院,广州传染病院改成了第八人民医院,这也是我们改名的契机。因为东湖医院当时在深圳排行第三,所以我就提出将医院的名称改为深圳市第三人民医院。

叁

来到特区之后,我再也没有离开过三院。与我刚刚来的时候相比,三院从最初的253名员工,到现在的 2000余人;从年收入630万到现在好几个亿。我们一步一步走过来,所有的发展我都看在眼里,感到特别欣慰。

增强医生学术活力

除了做宣传,我觉得我们一定要想方设法把医院的医疗业务开展起来。我们医院以传染病、肝病、结核病和呼吸内科等科室为主,开展医疗业务,一是发展临床,二是发展检验,三是深入开展科研。

对传染病的治疗,三院在全国处于领先的位置。但是在学术交流上,我们走得比较慢。当时北京、上海、广州这些城市,早就建立了传染病学会,但是深圳还没有。如果三院想要参加全国性会议,我们深圳肯定也要有学会才行。

有了学会,学术交流的层面就不一样了。从前专家出去开会,是以个人的身份,要靠个人来发展,力量是有限的。而学会是一个组织,在学术文化的浸润下,学会跟学会之间的交流,范围扩大了,力量也加强了。

为了解决这个问题,我们先后建立了深圳市医学会传染病学会、深圳市肝病学会、深圳市医院感染学会。学会建立了以后,我们就有了参与更多学术交流的机会。我们的医生、专家可以参与全国大型学术交流大会、研讨会,和各方面的医学专家来往交流,这大大增强了我们学术上的活力。

以科教浸润医院成长

我上任的那年,东湖医院还只有一个很小的肝病研究室,仅有四个人,我觉得规模还不够。我提出“科教兴医”,就是希望能在科研上做大做强,以科教浸润医院成长。

在全体医护人员的努力下,我们首先将肝病研究室改成了肝病研究所。肝病研究所成立的时候,市领导来给我们挂牌。当时研究所里有一批优秀的研究员,围绕深圳的病毒性肝炎的发病情况、流行规律,我们发表了十余篇论文。

在此之前,深圳在传染病领域的科研成果几乎为零,我们的研究填补了这方面的空白,也在全国引起了热烈的讨论。

研究所成立以后,市里一直很支持我们的科研工作,尤其是在抗病毒治疗的方面,给予了经费和政策的支持,例如我跟袁静写了一篇关于戊型肝炎的文章,是该领域国内较早发表的学术研究论文。

一篇篇论文的背后,从来不是某一个医生、专家的努力,而是一个团队、一所医院、甚至一座城市的倾囊相助。随着医院科研能力的不断提升,患者对我们也越来越信任,在打响名气的同时,也让我们能够帮助更多人。

2001年9月,我退休了,那年我61岁。尽管如此,退休后有段时间,我仍在三院出诊,为病人提供诊疗服务。

来到深圳之后,我从来没有真正离开过三院。与我刚刚来的时候相比,三院从最初的253名员工,到现在的2000余人;从年收入630万到现在好几个亿。我们一步一步走过来,所有的发展我都看在眼里,感到特别欣慰。

深圳市第三人民医院的发展日新月异,离不开各界领导和群众的支持,医院全体同仁做了大量的工作,才使得第三人民医院一步一步走得那么好。

但是我也想说,三院的发展任重道远,我们还有许多工作要做,我们要团结协作、奋力前行,更上一层楼。

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自聂广科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-279293-1487355.html?mobile=1

收藏