博文

请山西博物院判断晋公盘的真伪

||

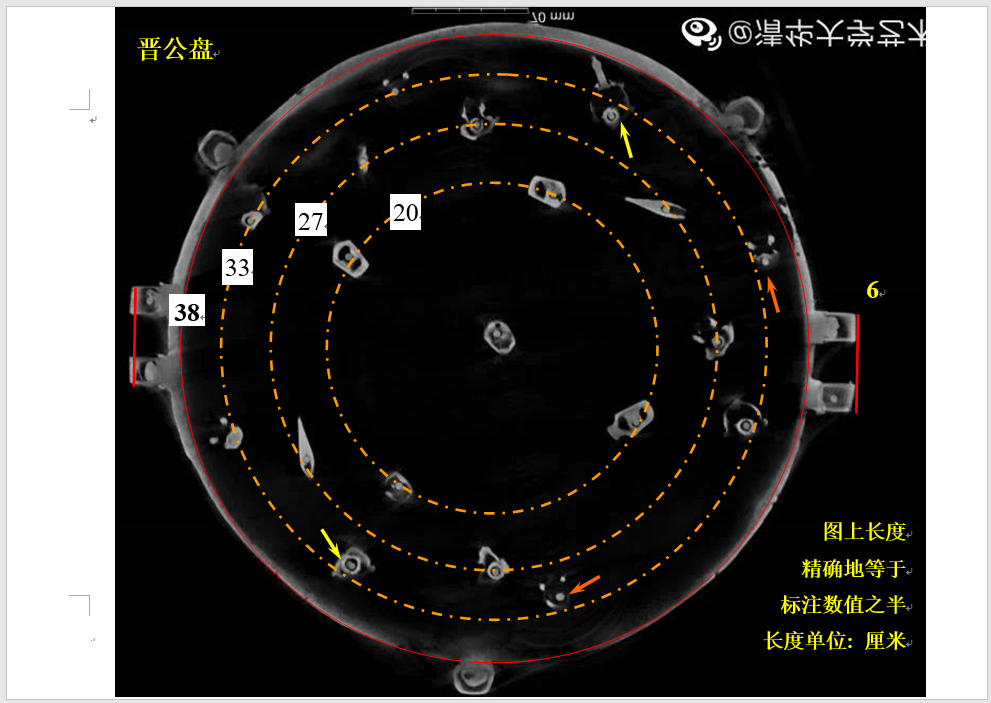

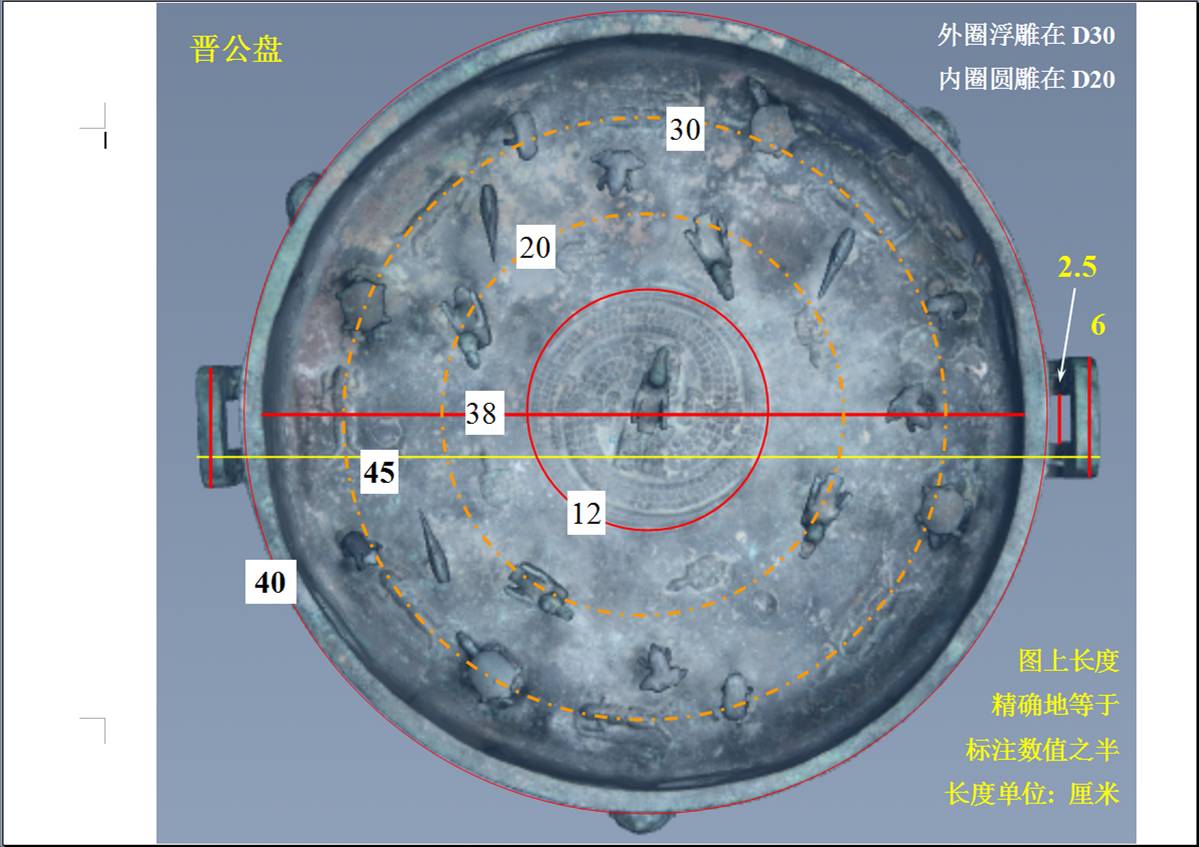

1 目前所见晋公盘的形体参数如下表所列,各有三种——40 cm和40.0 cm不同,后者等同于400 mm;通高11.7~12.2 cm竟有5 mm差异。文[5]没有给出口径、通高等基础数据,却有多个附带标尺的CT 图和大量精确到0.01 mm的数据,如圆雕转轴中心所在圆周半径“内圈100.76 mm、中圈134.78 mm”等,设计直径想来是20.0 cm和27.0 cm,偏差小于1.5 mm。

[1] 吴镇烽. 晋公盘与晋公盆铭文对读. http://fdgwz.org.cn/Web/Show/2297 2014-06-12

[2] 山西省博物院. 晋公盘馆藏介绍. 2018年冬以特殊的方式购回,专家鉴定后入藏

https://www.shanximuseum.com.cn/sx/collection/detail/id/8202

[3] 蘇榮譽, 丁忠明, 周亞. 晋公盤與子仲姜盤對比研究. 青铜器与金文, 2022,(2):176-237

[4] 山西省博物院. 晋公盘研究. 科学出版社,2022年11月,第16页

[5] 丁忠明,苏荣誉. 晋公盘的铸造工艺分析. 文物季刊, 2023,(1):97-110

2 器物自有尺度。倘若器物制作使用尺件,则以合适的尺长量测恰当的部位所得规整,即长度数据具有公因子“寸”或“尺”。部分器物古人制作时有尺寸考虑,但肯定有误差;实际值总在设计值附近——或许近于正态分布,少数可以非常精确,出现几率远高于均匀分布。

国家博物馆藏1978年河南新郑裴李岗出土石磨,盘长63.5 cm,棒长47.8、直径4.8 cm,适用尺长15.9 cm:四尺欠1 mm,三尺过1 mm、三寸过0.3 mm。

估算尺长15.9 cm之后当然要进行验证。如国家博物馆藏同出石铲长30.3 cm一尺九寸过0.9 mm。舞阳贾湖发掘简报“考古, 2017(12)”和“文物, 1989(1)” 仅各介绍石磨一套,盘、棒长是整寸偏差1.2 mm 之内。特别介绍的器物总是精美而尺寸严谨。

八千年前的先人制作石磨已有尺寸设计,而偏差1 mm 就是测量精度。现在的专家呢?科学出版社的《晋公盘研究》盘口外径47 cm 大于两耳外侧相距44.8 cm,当然是疏忽;不过,

3 晋公盘适用米制尺度,乃是现代仿作。2021年底见到苏荣誉先生清华讲座海报,修改此前博文贴出“子仲姜盘和晋公盘的适用尺长(修改稿)”;得到苏先生一次回复,为此又贴出多篇博文,说明青铜盘的尺寸设计以及晋国使用周尺21.5 cm;但苏先生没有说话。

https://weibo.com/l/wblive/p/show/1022:2321324703047451541571 2025年4月9日截图,仍可点击打开。还请注意,PPT 的首页将“晋公盘”误写为“晋供盘”,也是有趣。

有标尺的CT 图,足以判断两耳相距45.0 cm、口外径40.0 cm,左侧口沿或受耳部合范影响而略宽,其余位置与直径40.0 cm的圆周偏差1 mm。文[5]称圆雕转轴中心所在圆周半径“内圈100.76 mm、中圈134.78 mm、外圈162.30 mm”,设计直径20.0、27.0 和33.0 cm,偏差1.5、0.4 和5.4 mm。外圈多个圆雕受壁面影响而内缩,源于底部内径小于口内径——设计疏忽。青蛙浮雕沿直径30.0 cm,耳外宽6.0 cm、耳孔宽2.5 cm。此外,基于 CT图和照片,《晋公盘研究》中“盘口高8.7、人形足高8 厘米”准确,前者设计值想来是 9.0 cm,偏差3 mm 源于铸焊疏忽。不过,通高11.7 cm,即耳顶高于盘口3.0 cm,铸接准确。

晋公盘的平面参数不到十个,已有20.0、30.0、40.0 和45.0 cm的规整尺寸,就算有±2.5 mm偏差,倘若没有形体设计,巧合的几率有多大呢?您画十根线量量就能知道。请注意,中心龙纹的界圆直径12.0 cm,盘内三圈圆雕转轴均布于设计直径 20.0、27.0、33.0 cm的圆周,盘口内径38.0 cm,五者构成二重等差级数:直径增加而间距递减 10 mm。

4 在科学出版社网站看到《晋公盘研究》中多个形体参数有误,重读没有给出通高、口径和耳距的文[5],2024年10月13日贴出博文“晋公盘是现代伪作,一定!肯定!必定!”,致信苏荣誉先生,16日得到回复“谢谢指出错误,人在旅途,难以复核查出原因。查实后自当说明。”当然没有收到苏先生的说明,也没有见到《文物季刊》发表勘误。2025年3月29日再次致信苏荣誉先生,十天已经过去啦,没有得到回复,故而将过去的博文略作整理贴出。请山西省博物院判断“晋公盘是否以米尺制作” ,不知可有“是、否、尚不能确定”的回复呢?

曲村-天马的晋侯墓M114 被盗掘(注1)只是个别专家的 “痛心”;而以特殊方式回归的晋公盘,铭文拙劣(注2) 且适用米尺却到处展出,那可是史学界的耻辱啊。

一切发生的事情都会成为历史。

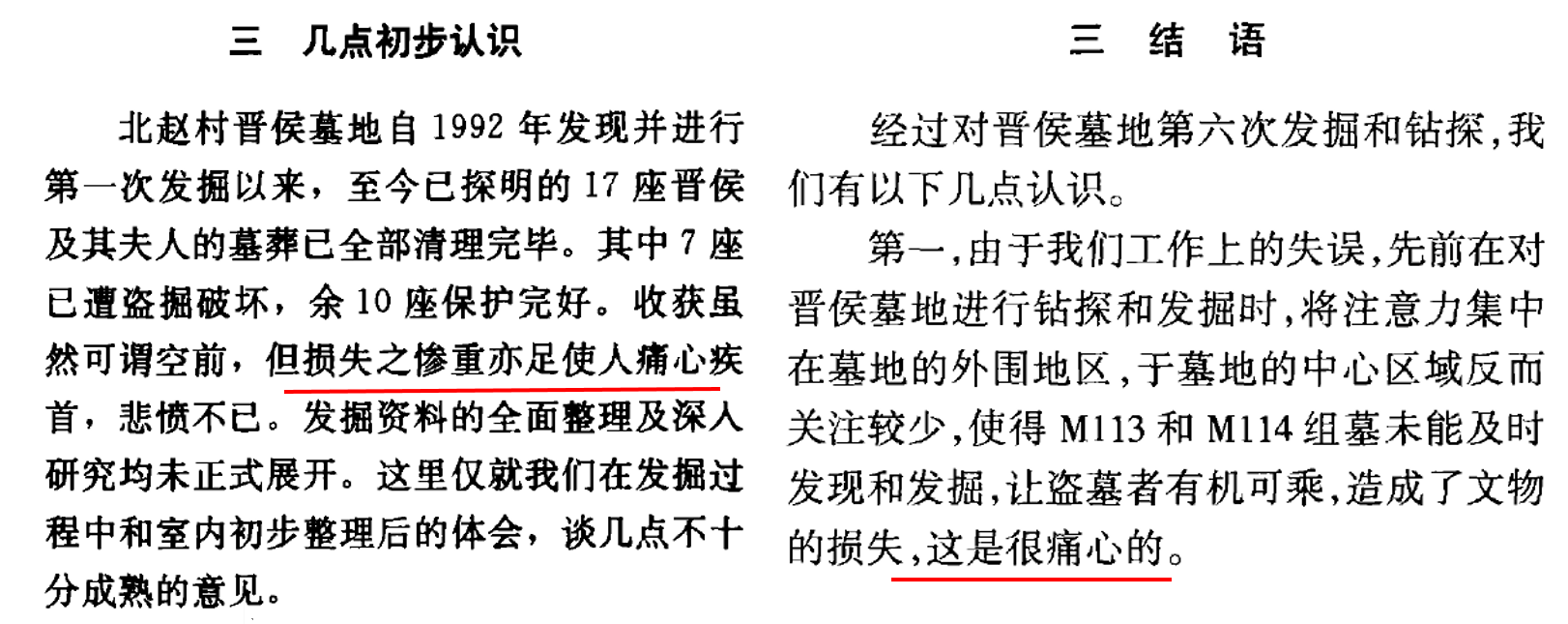

注1:如第二次发掘报告开篇所说,“ 晋侯墓地1984年就已有线索露出,因故(何故?)一直未能钻探查明。1991年墓地多座晋国大墓连续被盗, 1992年上半年发掘被严重盗掘的1、2号大墓。其后不久,大墓M8又遭盗掘”。第五次和第六次发掘报告的结束语如下。

北京大学考古系,山西省考古研究所. 晋侯墓地 一 ~ 六 次发掘.

文物, 1993(3), 1994(1), 1994(8), 1994(8), 1995(7), 2001(8)

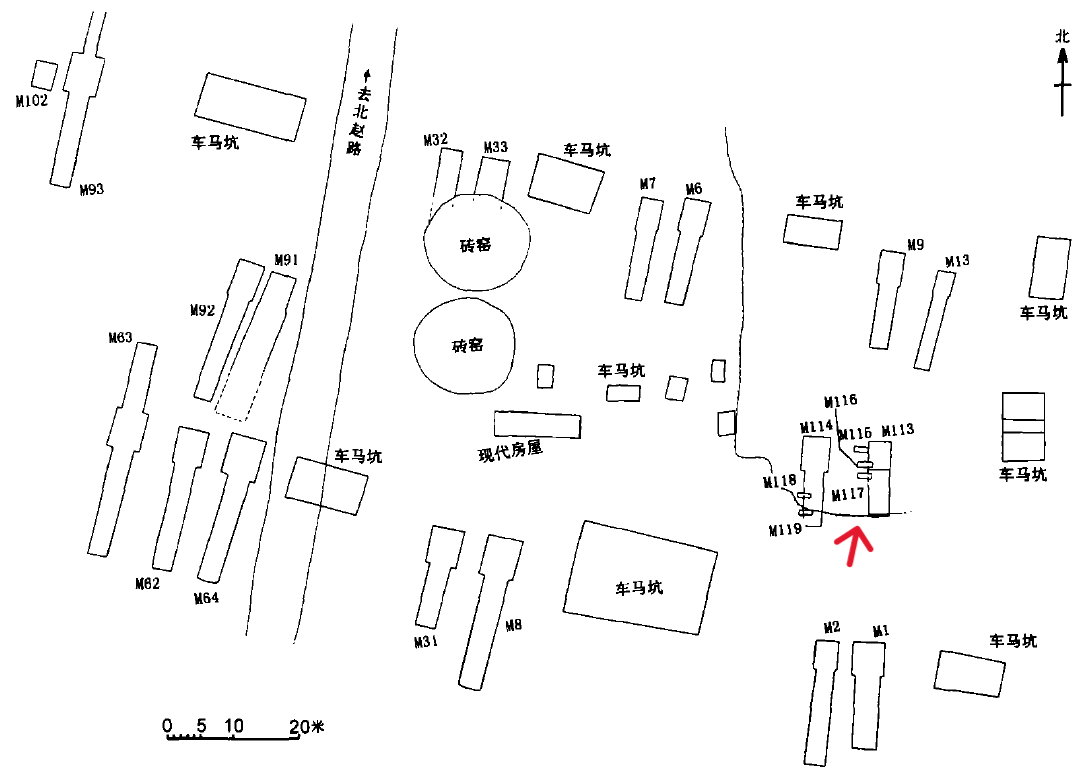

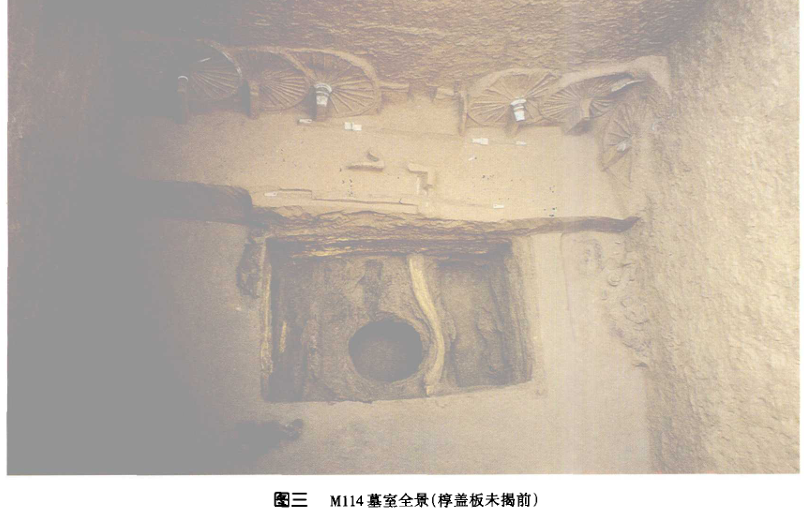

第六次报告的开篇语如上,所发掘晋燮侯M114与夫人M113在墓地的东侧中部(被五座汉墓M115~119 打破),东南角是“被盗掘严重的M1和M2”而第一次发掘,而南侧中部M8 (车马坑为最大)有 “数十件青铜器被走私至香港等地”而第二次发掘。

似乎盗墓者对墓葬规制有较好理解。在第六次发掘之前,许多专家和学者研究墓葬位置与墓主的关系,却没有指出如此显著位置可能存在墓葬。

燮侯为叔虞之子、武王之孙;继位后改国号“唐”为“晋”;M114墓室中部偏北被“炸药爆破成洞,口径0.5-0.56、深12.8米,即超过墓底1.8米”。山西的简称“晋” 和这件文物有关 - 知乎 (zhihu.com) 介绍鸟尊出土状态(被炸成100多块碎片) 及修复过程——鸟背盖纽为小鸟形,“大鸟回眸,小鸟偎依,如同母子相望”。盖和器皆有铭文。

国家博物馆从私人收藏购入觉公簋,或许也是现代仿作。因形体数据有误,2022年5月1日向朱凤瀚先生请教。朱先生答应测量,但未见结果。2023年8月28日又致信:

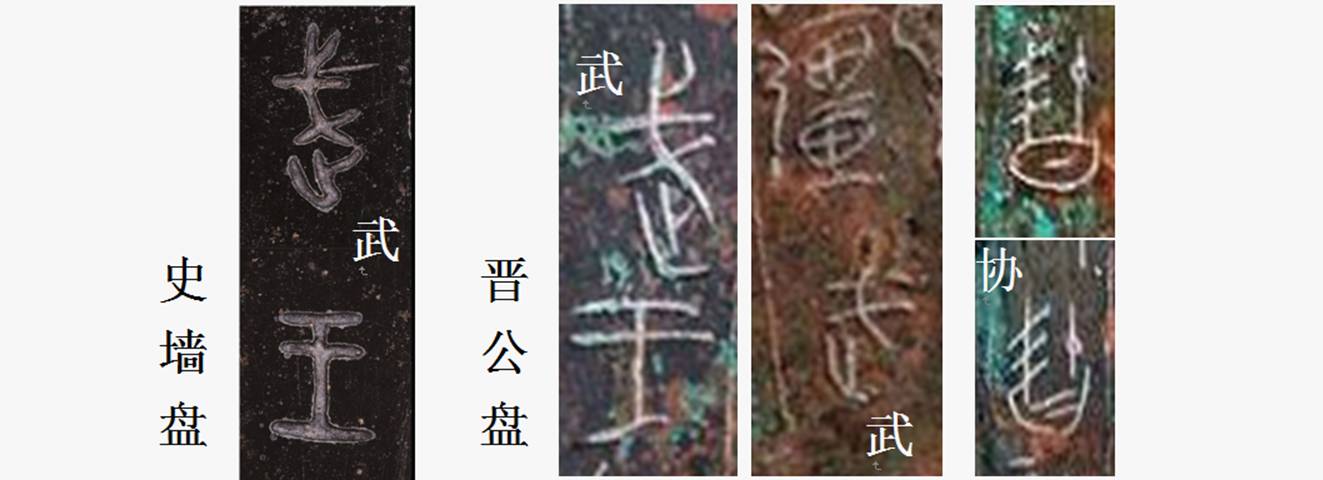

周朝使用尺长21.5 cm。如西周史墙盘通高16.2 cm 七寸半过0.7 mm,口径47.3 cm 二尺二寸,深8.6 cm 四寸;从照片可知口内径二尺一寸、圈足底径一尺六寸;国家博物馆藏龟鱼纹盘(田率. 艺术品,2016,(2):10-29),通高16.2 cm 七寸半过0.7 mm,口径43 cm 二尺,内径一尺七寸(口沿中隔一尺八寸);圈足底径19.5 cm 九寸过1.5 mm,顶径八寸和高三寸。

我见到的龟鱼纹盘似皆适用周尺,学界基于形制和纹饰断为商代或许有误。又及,两千万美元购回的皿方罍也是适用周尺,并非馆藏介绍的商代器物。

曾蒙朱教授2022年5月3日回复“觉公簋数据有待在有机会时请国博保管部的先生们帮助再测一下”,因为没有得到结果暂依从林沄先生的主张“觉公簋或伪”,其年代“廿又八祀”不予考虑。

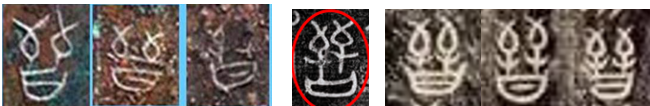

注2:博文“晋公盘铭文的疑问”暂不可见,仅剪贴部分字体,请参见前篇博文的讨论。

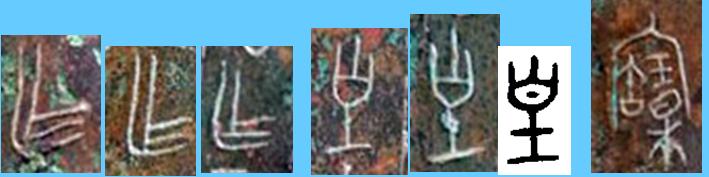

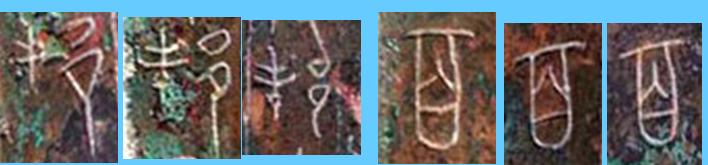

“余、命”的结体变化不必在意,但“武协皇宝邦唐我”等字体变化异常。

剪贴前述晋侯墓地出土器物铭文如下。海外购入的晋公盘(上左)、觉公簋(上中)铭文“晋”,也与宋代出土的晋姜鼎所见(上右)不同。后者不伪,因为径尺有七寸四分、高尺有二寸半、深七寸六分,将宋尺30.8 cm 转换为周尺21.5 cm,则径二尺五寸、高一尺八寸、深一尺一寸规整,所欠1.6、2.0、2.4 mm与数据精度相当。

https://wap.sciencenet.cn/blog-275648-1481326.html

上一篇:事实与诠释:周人有意金文“避复”吗?(20241125)

下一篇:器物自有尺度:尺八锅都不知道? (20240107)