博文“晋公盘大约的确是伪器”后,有博友说“晋字三出不一样写法,不能证明是伪器,而是相反。另外,古人在一篇文献中同一字异写是常态。有学者专门论证过这一点”。或许是引述文[1]观点,其结论性意见复制如下,但并不能成立:众多出土明确的铜器铭文没有出现避复,而部分字体不同也并非有意为之。

[1] 徐宝贵. 商周青铜器铭文避复研究.考古学报, 2002,(3):261-276

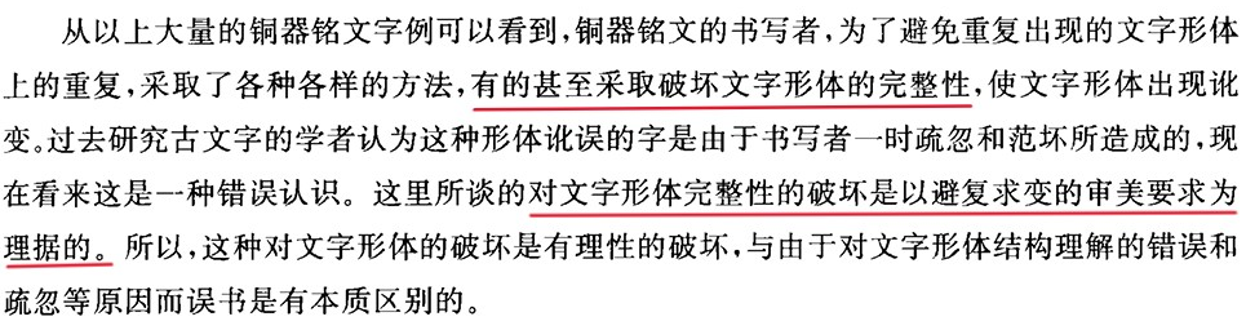

1 文[1]说字形“避复产生视觉美感”、依据“审美要求”可以破坏文字形体的完整性,举例有仲殷父簋铭文的“室”。不过,这些器物出土不明,全部为真并无证据。

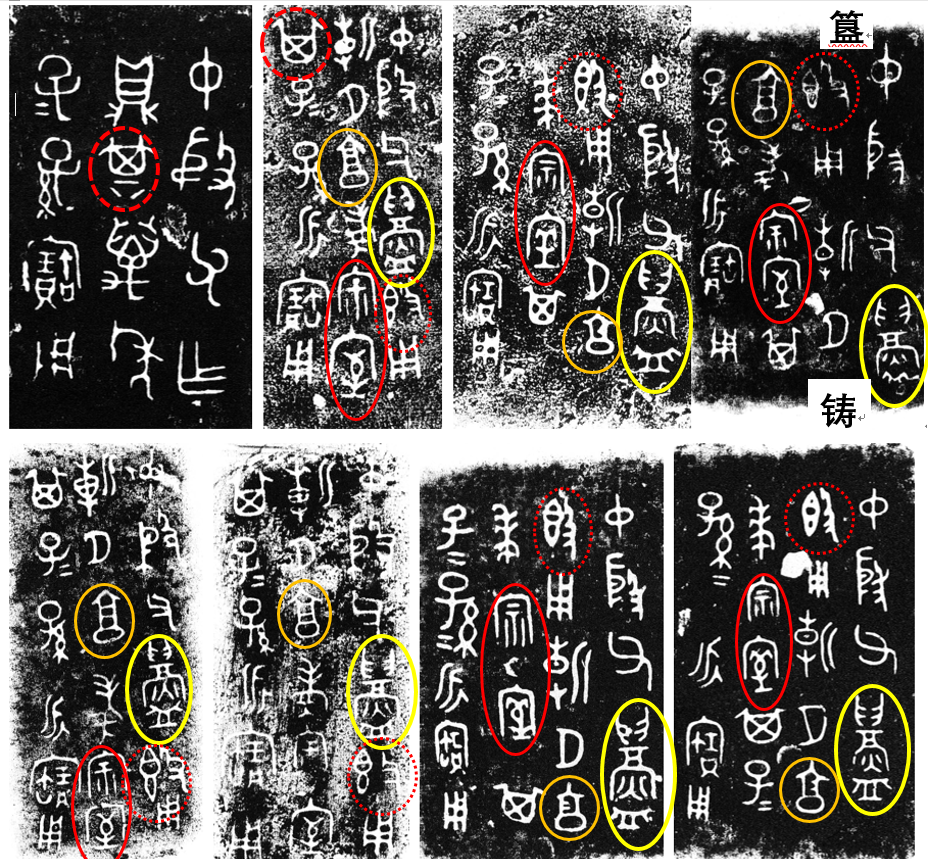

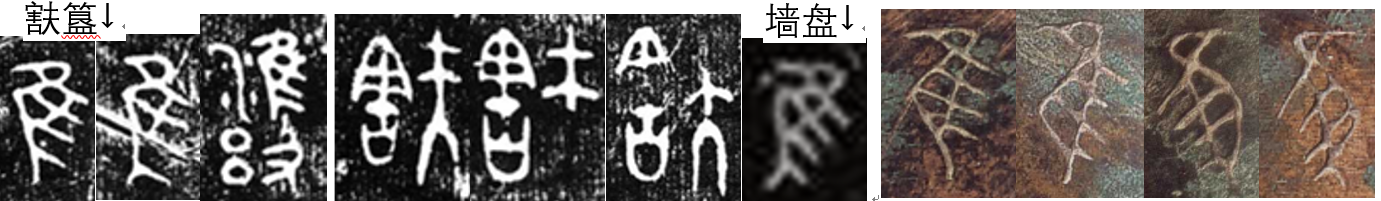

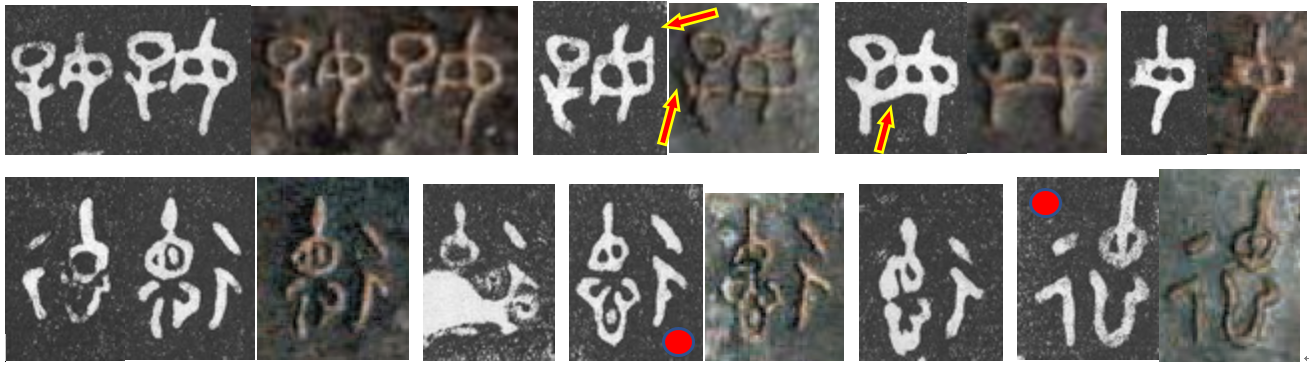

查《殷周金文集成》,鼎两件“仲殷父乍鼎,其萬年子子孫寶用”(2463, 2464),簋多件(3965~3970)铭文皆“仲殷父鑄簋。用朝夕亯孝宗室。其子子孫永寶用”。贴出较清晰的拓本八份;网络搜检到另两份铭文,一并贴出。“殷、簋、宗室、亯、宝”字形确实变化很大,部分字形可称讹误,可能是不识字的(近代?)冶师摹写所致。不过,“铸”字形复杂却没有显著变化,且笔画整洁,只是字形庞大。真善美,真是基础。

2 文[1]说“古人所铸铭文重出字的避复求变,不仅具有书法艺术的价值,而且具有铭文防伪的作用。所以,我们对铭文重出字变形避复的研究,为青铜器铭文辨伪提供了一个非常重要的方法”,不能成立,因为许多出土明确的铜器铭文没有避复。

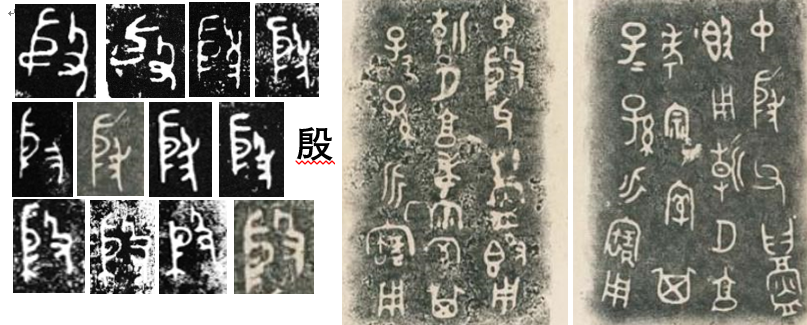

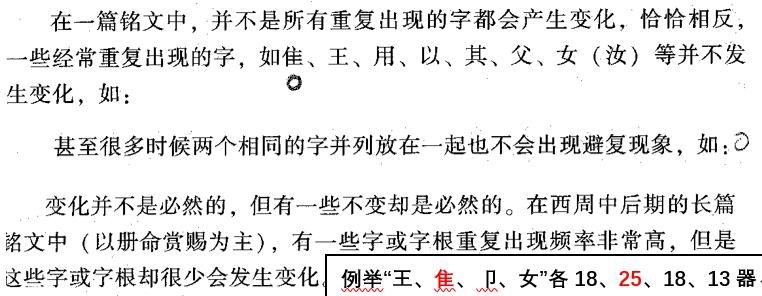

1978年5月陕西扶风齐村出土的㝬簋(集成4317),周厉王作器,口径43 cm 二周尺为最大的铜簋。铭文124字,字形标准、美观,“王、皇、朕、用、立、其、令、余、乍、才、多、文”重出,笔画几无差异。

“䵼(shang1,烹煮牲肉以祭祀)”笔画粗细与锈蚀相关。“隹、康” 独字和构件都是相同。器主名“㝬”笔画缺失而非“避复”。那些“声称笔画缺失而有意避复”的字形,倘若与上面三个“㝬”比对,多数难以做出肯定的判断吧。

2020年山西垣曲北白鹅M3 出土夺簋,器主夺为周王册命负责“成周讼事”和“殷八师事”。器、盖铭文92 字,没有避复,字体均属常见;王、成周、内、令、子、用、朕、事、女、夺,重复出现而无明显差异,器主“夺”名器、盖各四见,字形复杂,也未变化。仅盖铭两个“宝”下方构件左右互换,想是疏忽。

逨盘和墙盘出土明确,铭文360、275字,都有大量重复用字,未见字形显著变化。

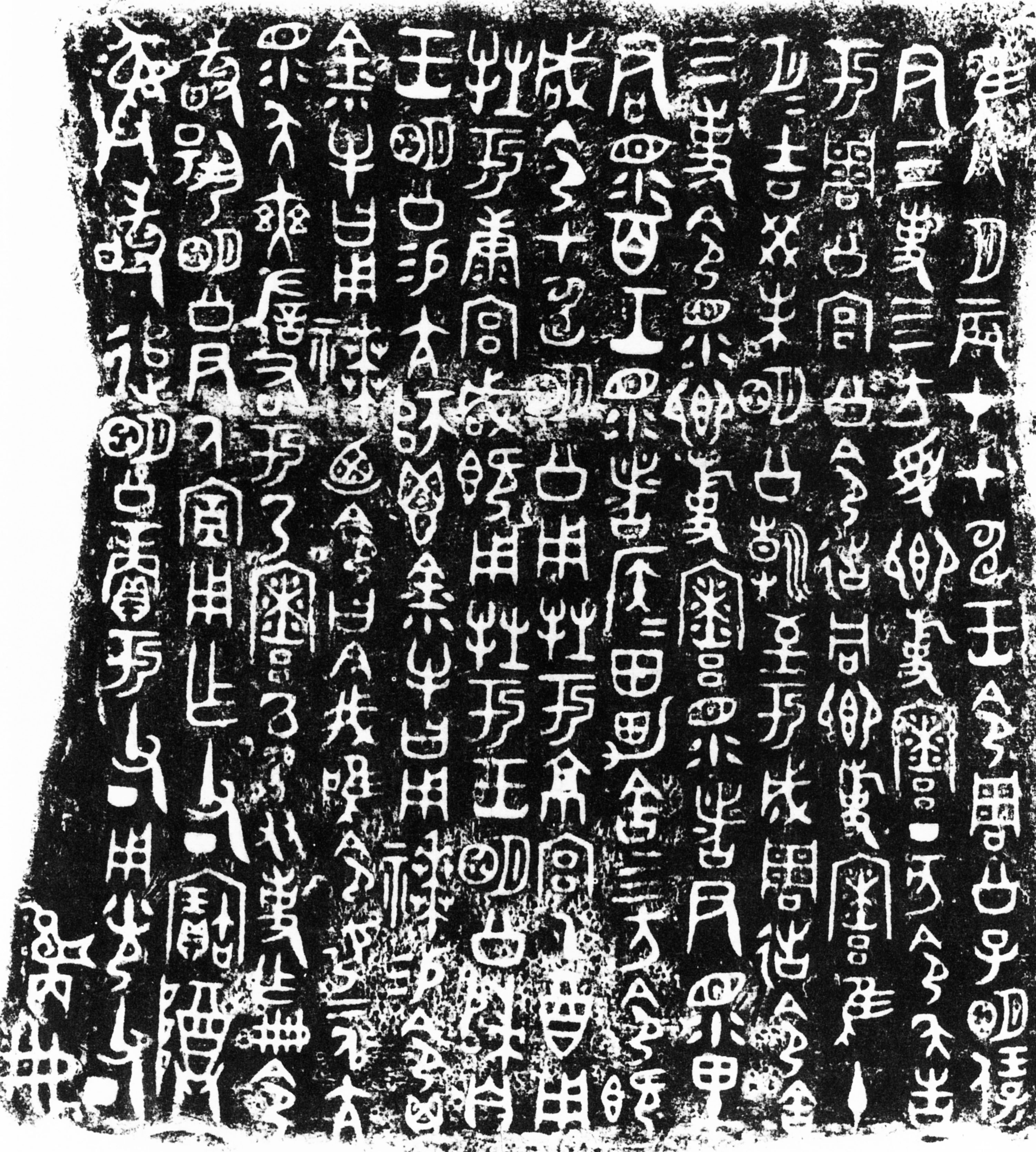

3 部分成组出现的铜器乃至同一件铜器(盖)铭文字形确实存在变化。文[2]称避复多出现在:①器盖对铭;②结构比较复杂的字形;③人名或称谓,尤其是作器者的名字(P155)。不过,赏赐者、尊者之名的字形往往不会变化(P163);结论性意见如下。

[2] 王沛姬. 真假铭文——商周青铜器铭文辨伪. 中国社会科学出版社,2022.

西周铭文制作过程尚没有完全理解;所说“铭文避复”源于稿本书写还是泥范植字难以知道。不过,不同器物或器盖对铭的字形差异,可能源于植字者不同;即使同一制作者,若不能认识稿本的文字,描摹也可能引起字形欠缺或笔画疏漏。此外,字范凸出的泥条容易损坏,而铜器锈蚀引起字形变化。目前所见字例尚不能证明西周先人为了视觉效果而金文“避复”。

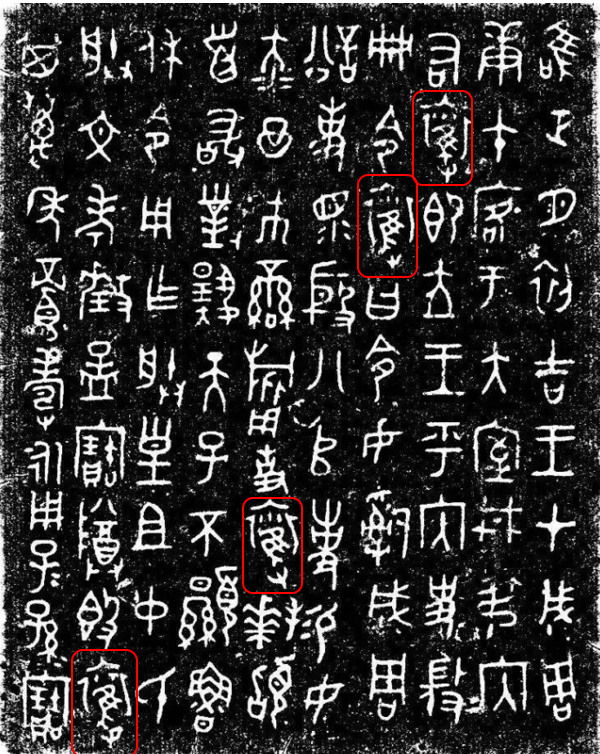

3.1 令方彝为西周早期,记述周公明保的重要祭祀活动,现存美国弗里尔美术馆,盖铭拓片(下)较为清晰。器盖同铭,但行款不同,或两人分作。

“公”九见,盖铭中全部以及器铭中可见者皆截出,或可证明植字者不同。盖铭(上)“用牲于、父丁、𥄳、寮”等多见而字形相同,足以否定“避复”之说。

3.2 结构比较复杂的字形,书写和移植时出错几率当然较高,但有些字形如“宝”下方本来就左右不定,现在 “够夠”都是规范字体呢;此外,含义不同的字如“中、仲”当年就该字形不同,现在区分“粘黏”并不是避复,混用乃至用错也是可能。

结构复杂的字形出现变化可能源于字范凸出的泥条损坏,而锈蚀铜器的拓片也可能引起误读,并非先人有意“通过增加或减少字根避复以求得美感”。师虎簋(集成4316)器主“虎”两个字形不同极可能源于字范损坏或锈蚀而非有意避复;截出另两个“虎”字形以及“右、内”两字,前者笔画粗细有别,后者并排而所见字形不同,皆非“为了美感有意避复”。

3.3 某些人名或许字形复杂且不常见,从稿本移植泥范可能有疏漏;*鼎(集成2755) 器主之名

说前者反写是追求视觉美感而避复,有些牵强。至于𲃉鼎器主名三见而字形差异显著,或为现代人伪作——张政烺先生(1912-2005) 已“疑心是假的”。

铭文可能需要反写,个别器物的字体有误或许并非有意,如郑季盨(集成4454)“季”上方禾穗和大盂鼎(集成2837)“盂”上方竖钩有向右、向左之别。大盂鼎中“𩁹”结构相同;当然,复杂字形局部的细微差异完全可以归于疏漏。

4 西周先人真会有意“铭文避复”以追求美感吗?专家所举字例尚不能称为“证据坚实”。㝬簋、夺簋以及墙盘,铭文规整而未见字形变化,难道不美?字形显著变化可解释:起稿者不经意写出不同字形;器盖对铭的植字者不同;未能认识稿本中文字,摹写引起字形欠缺或笔画疏漏。此外,字范泥条的损坏以及铜器锈蚀的拓本也会引起铭文变异。

附录:遂公盨大约的确是现代伪作(20241202)

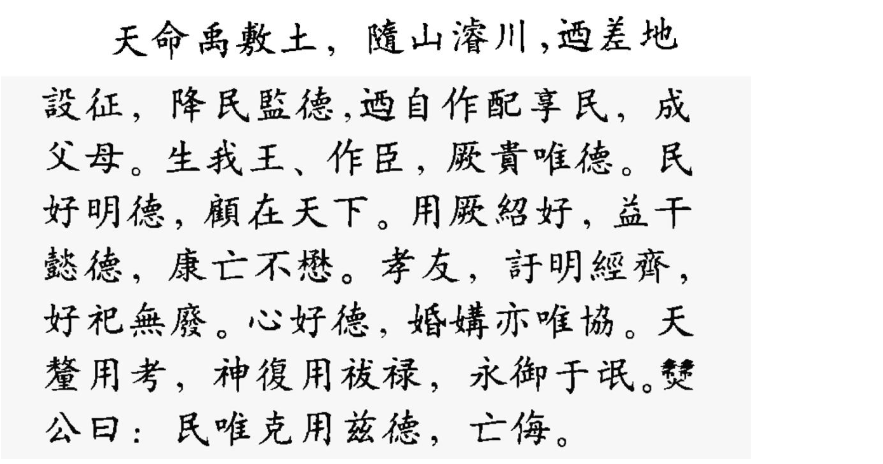

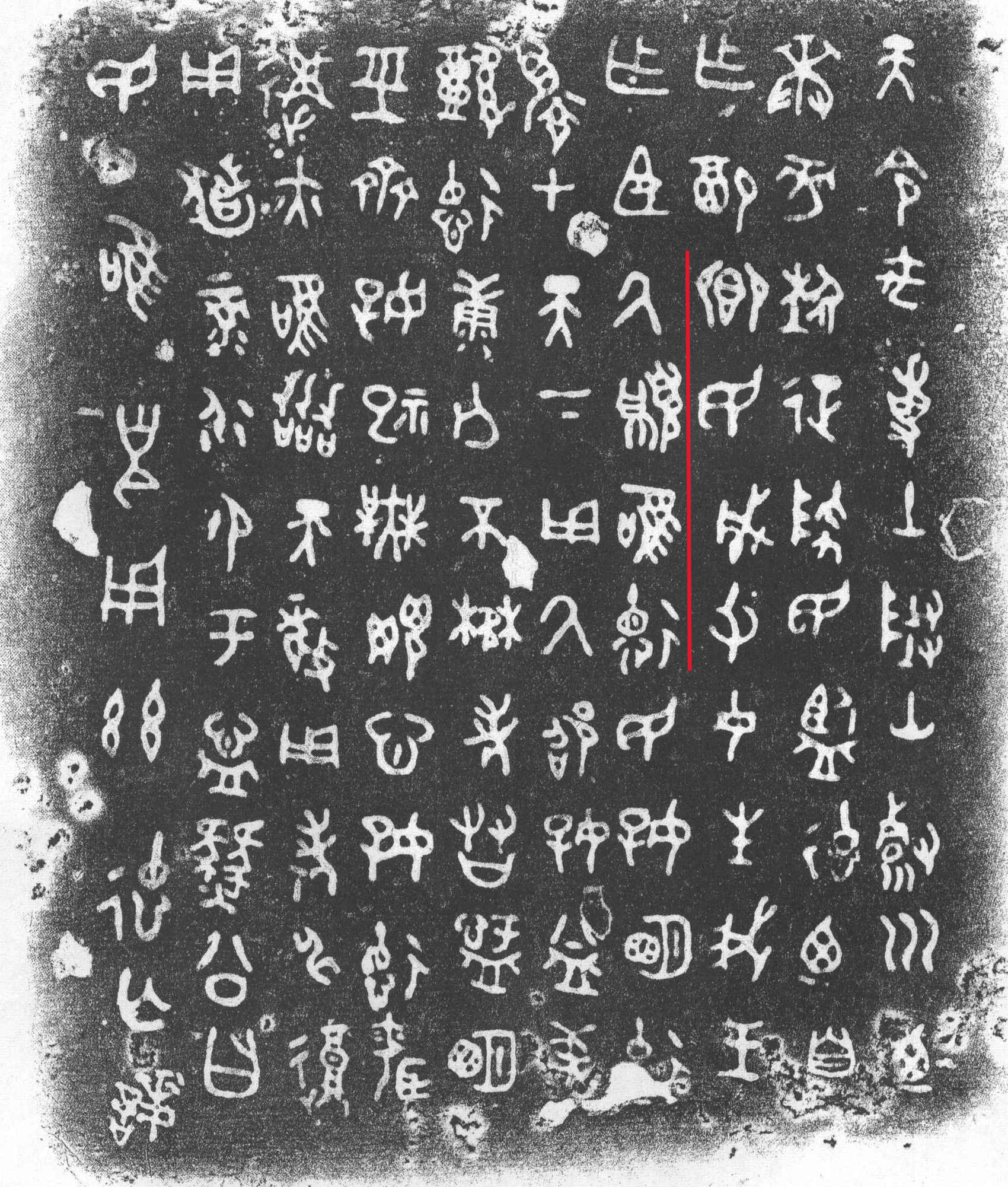

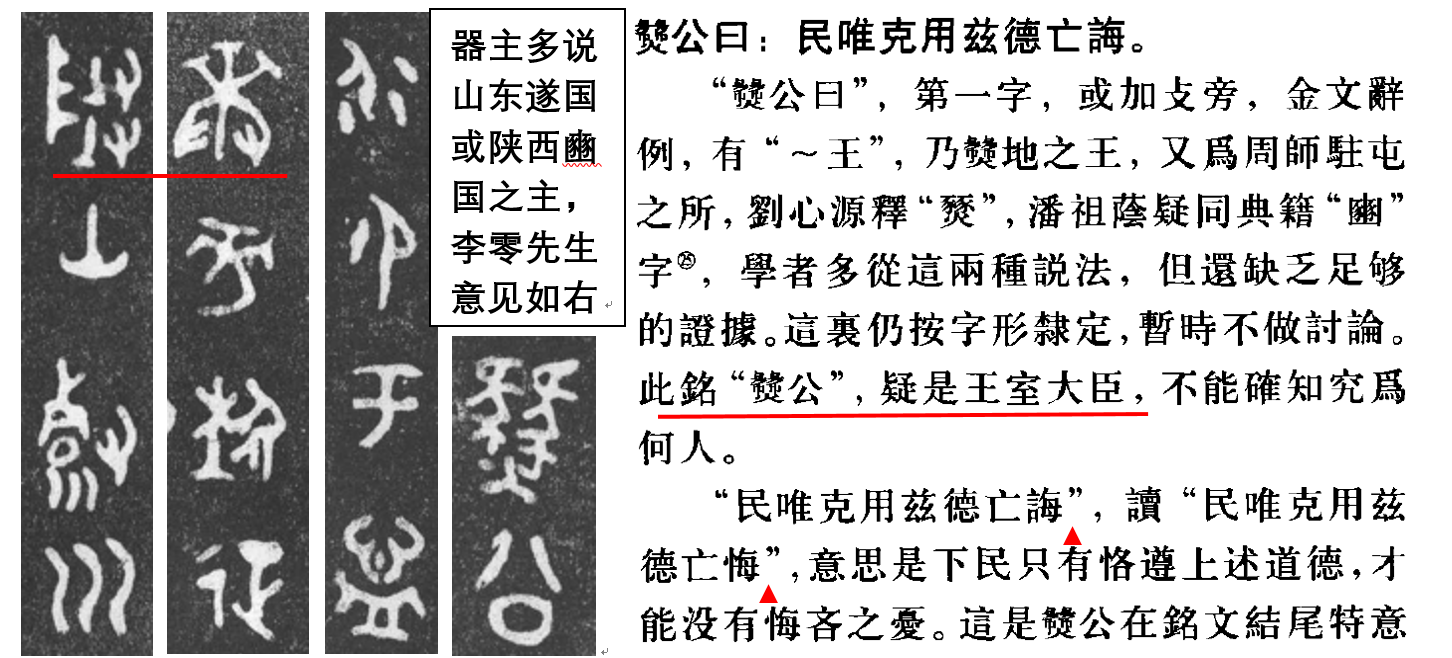

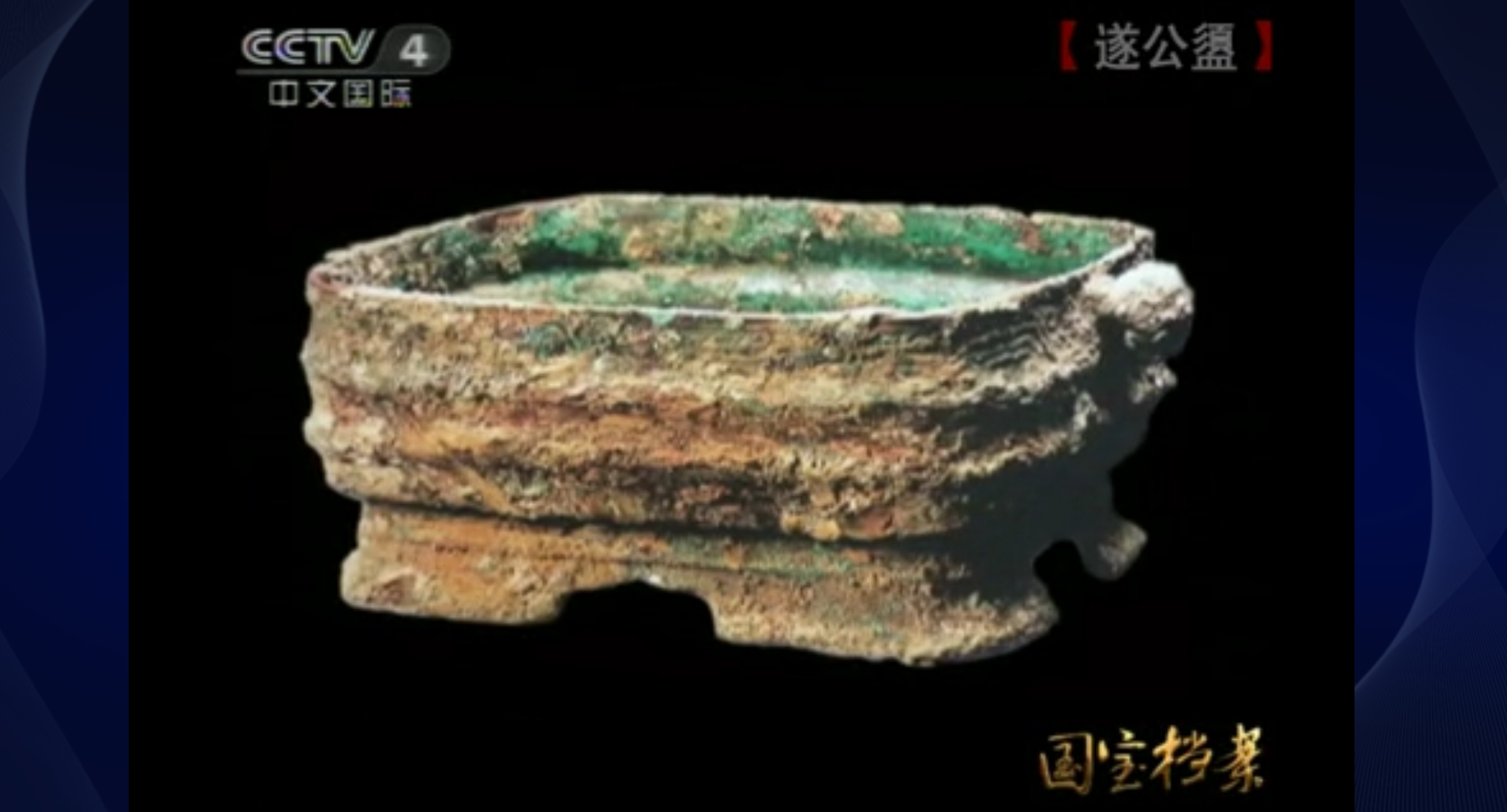

1 遂公盨(或豳公盨、燹公盨)2002年春从香港市场购得,铭文98字介绍大禹治水及以德治民;同年四位专家、其后多位专家发文研讨(有说曾为此举办四次国际学术会议),判断器物为西周中期,而此前禹见于春秋时期两件青铜器,且言辞简略,故而遂公盨意义重大。

专家对铭文释读各不相同,李学勤先生释读如上。民间时有真伪讨论。遂公盨问世十年后,古遂国所在地山东宁阳的政协组稿“齐鲁明珠”文章[7],最后一段复制如下。

[1] 李学勤. 论*公盨及其重要意义. 中国历史文物, 2002,(6):4-12+89

[2] 裘锡圭. *公盨铭文考释. 中国历史文物, 2002,(6):13-27

[3] 朱凤瀚. *公盨铭文初释. 中国历史文物, 2002,(6):28-34

[4] 李 零. 论*公盨发现的意义. 中国历史文物, 2002,(6):35-45

[5] 冯 时. *公盨铭文考释. 考古, 2003,(5):63-72

[6] 连劭名. *公盨铭文考述.中国历史文物, 2003,(4):51-56

[7] 魏伯河. 古遂国与“遂公盨”. 春秋, 2012,(2):54

[8] 杨德乾. 豳公盨辩伪及相关问题的探讨. 文物鉴定与鉴赏, 2014,(8):30-37

目前仅见文[8]为豳公盨护真,结语最后一句话 “虽然,豳公盨与众多青铜器相比较,只是一件普普通通的器物,但对于揭开早期中国文明面纱来说,意义非凡”。有博士论文却据该文(标题)将豳公盨列入“表一:商周有铭青铜器伪器”,也是有趣。

2 遂公盨铭文许多笔画清楚的字体,专家释读不一,这是非常少见的。器主之名没有确定:馆藏及媒体依从李学勤先生意见而称遂公,但并非学界主流意见;不过,若采信豳公、燹公之说,则地处陕西,似与大禹治水无关。

字形罕见而依据文意猜测。李学勤先生读为“厥贵唯德”;裘锡圭先生读为“厥美唯德”,李零先生读为“厥昧唯德”,朱凤瀚先生读为“厥沬唯德”。都有道理啊。

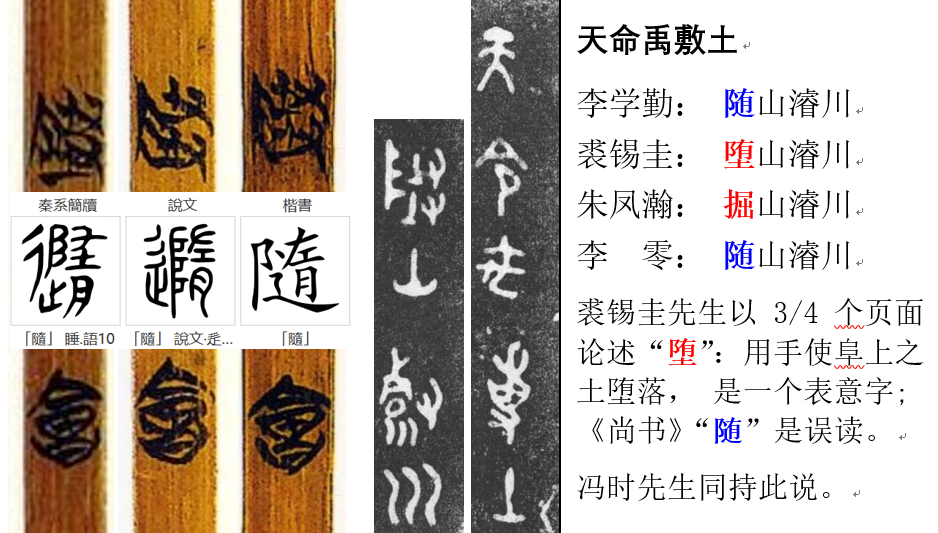

李学勤:随山濬川 / 差地设征 / 永御于氓 / 遂公

裘锡圭:堕山濬川 / 畴方设征 / 永孚于宁 / 豳公

朱凤瀚:掘山濬川 / 奏方藝征 / 永御于宁 / 受封于此地的封建主贵族

李 零:随山濬川 / 别方设征 / 永定于宁 / (见上方截图)

冯 时:堕山濬川 / 任地藝征 / 永节于宁 / 豳公

连劭名:随山濬川 / 拜方藝征 / 永即于心 / 豳公

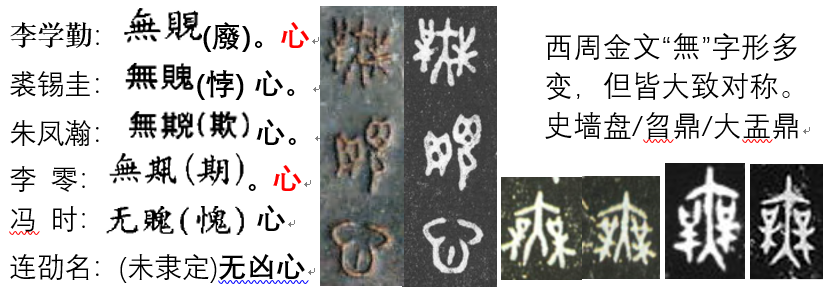

难以隶定的字词很多。左侧隶定有“貝、其”,右侧隶定有“見、鬼”等,释读为废、悖、欺、期、愧、凶,其后“心”有属上或属下两种。裘锡圭先生隶定为 𧷛(貝鬼):确切含义尚无法知道,……“貝”和“悖”的上古音、声、韵都相近,疑“𧷛心”当读为“悖心”。都是猜测啊——上古有“标准音”吗?陕西豳国与山东遂国言语有别吗?

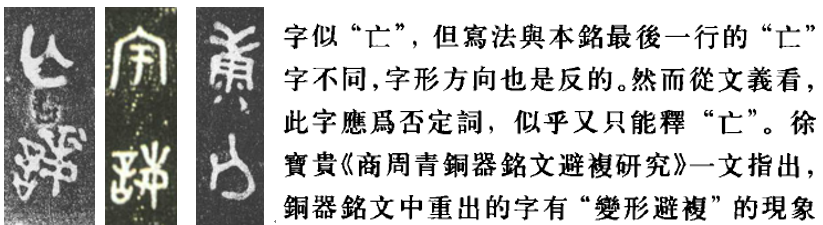

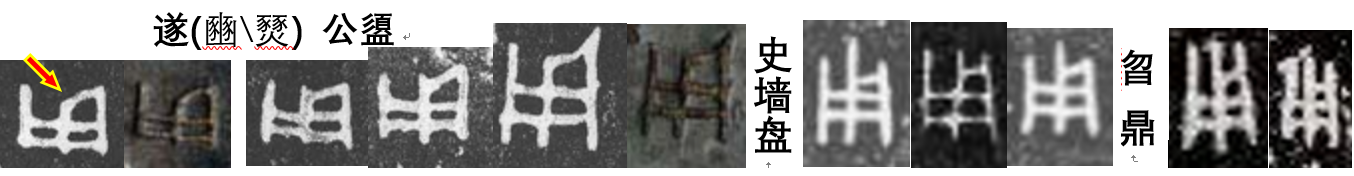

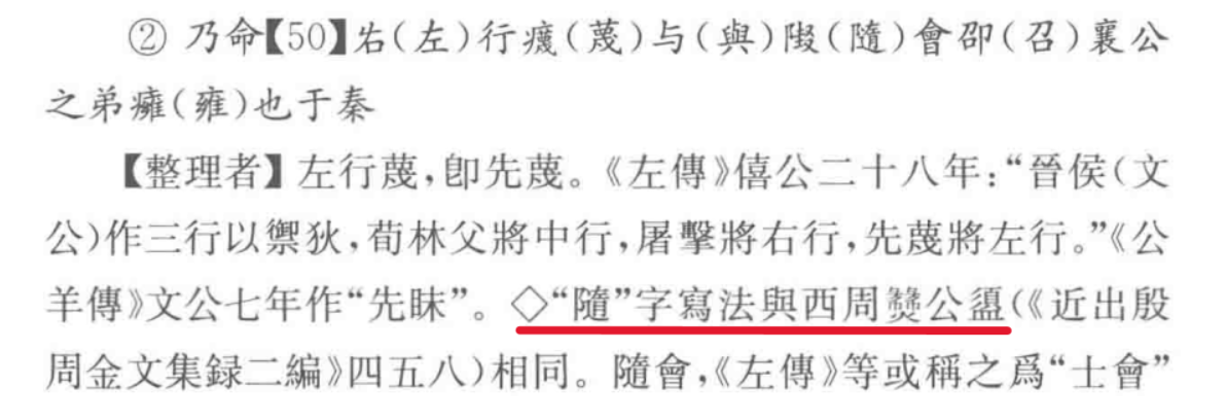

铭文字体难以隶定的总在十例以上,而释读不同则是更多,如最后两个字(下左)隶定为“亡誨”,没有异议,只是字形稍有欠缺;李学勤先生读为“亡侮”,裘锡圭、朱凤瀚、李零、冯时、连劭名先生读为“亡(無)悔”而解释略有不同。不过,通常說“誨”与“謀”原本字形相同,如史墙盘有“宇誨(謀)”(下中),但读为“悔”或“侮”未见其他用例说明。

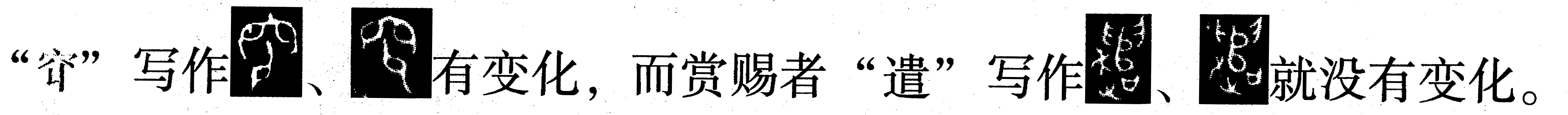

裘锡圭先生说“本铭有时把‘無’这个词写作‘無’,有时又写作‘亡’,也许也是为了避复”。其前文解读“康亡不楙(懋)”说(上右) ,“亡”写反了,(且反正之后也) 与最后一行的“亡”不同,但据文意似乎又只能释为“亡”……,“也许此字就是为了避复而写得跟一般的‘亡’字不同的”。“康”字金文常见(正文已例举),但如此字形则是罕见。

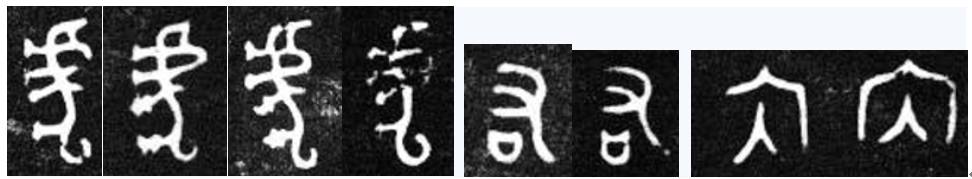

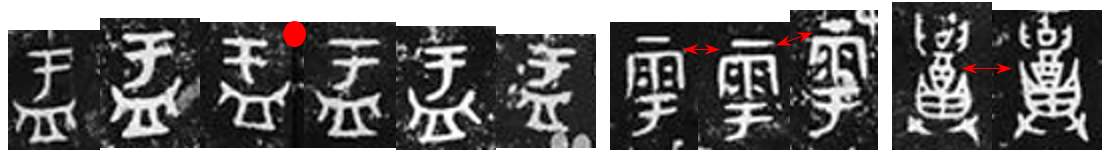

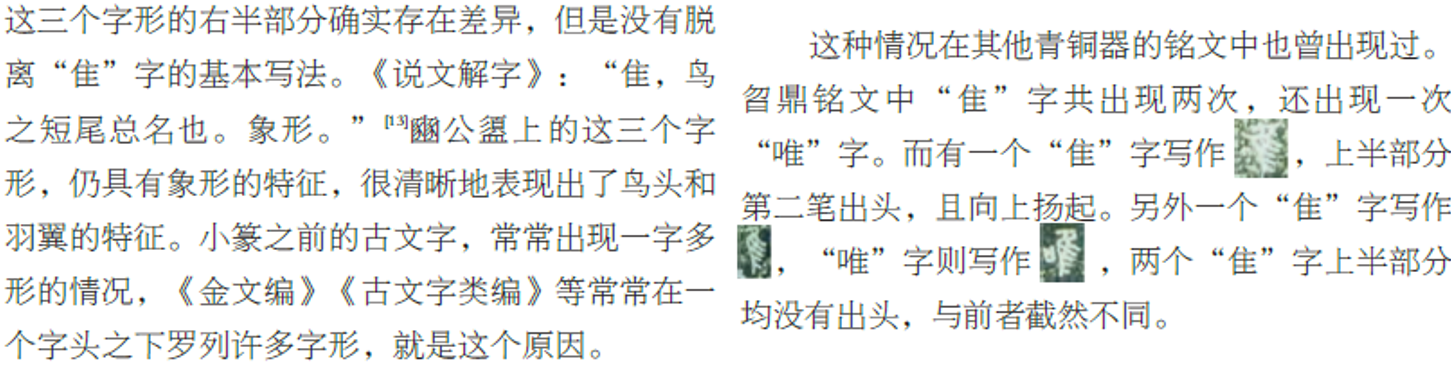

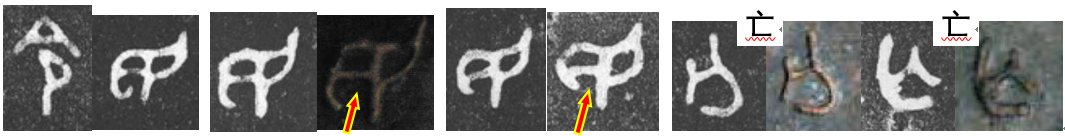

3 遂公盨有许多字体异于常形。“唯”三见(下左)字形不同而皆罕见。文[8]解释如下。

曶鼎器已不存,仅有铭文拓本传世;(上右) 两个“隹”是历日前的语气词,箭头所指似为锈蚀,并非文[8]所说有笔画出露;“唯”为句中副词。笔画粗细以及局部缺损、增多,可能与锈蚀或除锈不尽相关,如㝬簋中器主之名。判断字形结构变化需要谨慎。

㝬簋与曶鼎的“隹”稍有差异,但两者各自字形相同。王沛姬《真假铭文——商周青铜器铭文辨伪》以25器说明常用字如“隹”同一篇铭文中字形不会发生变化(P171)。散伯车父鼎四件,铭文“隹”字形有反写,但结构相同(上右)。

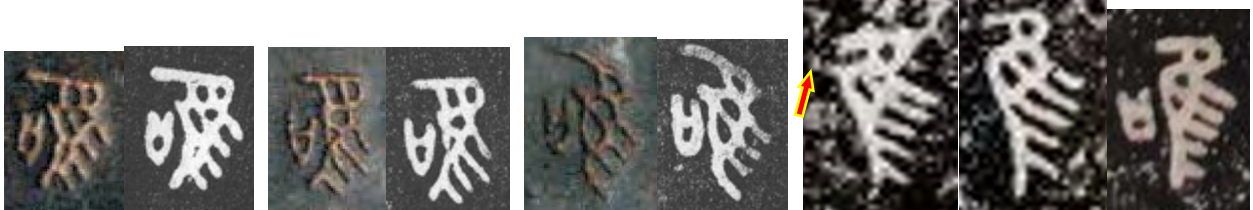

文[8]以“令”为例,说豳公盨(上)与史墙盘相近(?);不过,“民”有笔画间断,而已见西周金文清晰字例都是两曲划、一直竖(下部粗化或加点);战国时期中山王cuo方壶多说刻铭,笔画清晰可辨。遂公盨“亡”之字形更是可疑。

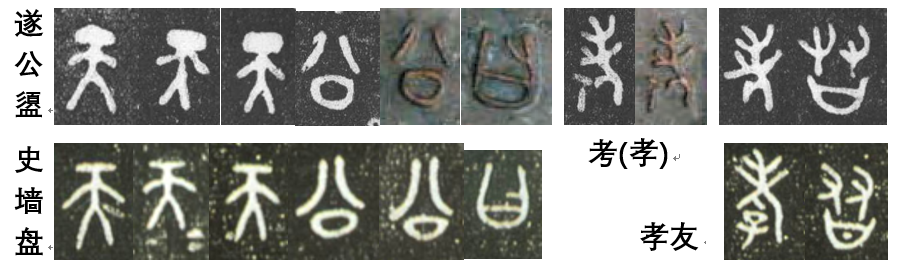

文[8]称“豳公盨与曶鼎、史墙盘铭文的字体接近”,但“孝友”以及“隹、民、用、天、曰、公、亡”等常用字的字形并不相同;即使西周金文存在避复,常用字也不应如遂公盨铭文那样变化。铭文“德”六见各不相同,且四个写反;“好”四见而有三种字形,另有借用为“母”的“女”(下右)则字形罕见。想来制作者技艺稍欠,且不够认真。

清华简《系年》“随”字形与盨铭相似,但皆异于常见字形;而《五纪》第22简“畴列五纪”,整理者称“字又见豳公盨,裘锡圭读为‘畴’”。声称西周中期的遂公盨或豳公盨或燹公盨,不管来自山东遂州还是陕西豳州,说专家释读不定的两个字形,与约500年后今湖北地域楚国的清华简字形相同,也是难得。清华简亦购于香港市场,同样可疑。

4 许多重要铜器的长篇铭文,没有出现避复;现有字例变化可有别种解释,尚不能证明西周先人有意“金文避复”——同一书写者将含义相同的字写成不同形式以达到视觉变化的美感。遂公盨“無悔”写成“亡誨”,再将两个“亡”写成不同形式,真能带来美感?

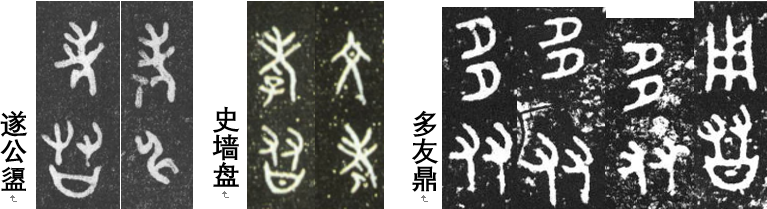

“老(孝)友”和“老(孝)神”字形不同。不过,若真要避复,为什么皆用通假呢?其一用本字“孝”不是更好吗?此外,“老、考”本为同字,但殷商甲骨和西周金文之“孝”都与“老、考”字形有别,而金文“孝”写为“老”只是个例,且不说那铜器的真伪。史墙盘“孝友”和“文考”分用两个字形。多友鼎之“多友”八见字形皆同,而“用朋用友”字形不同——字义不同则字形有别,并非为了视觉美观而字形避复。

5 李学勤先生说(电视节目中有相同的话语)

李学勤. 遂公盨与大禹治水传说. 中国社会科学院院报, 2003.01.23

“实在是令人惊异” 难道不应该引起谨慎?李学勤先生判断遂公盨为真的证据只有“铭文是铸造的”及“文辞古奥”。铭文确有字体奇特难于隶定,但“乃自作配鄉民成父母生我王作臣”,只是费解而非古奥——“我王”就有多种解读,而《殷周金文集成》未见用例。

罗列遂公盨或伪的证据如下。

(1) 铭文格式与已见西周青铜器不同;

(2) 许多笔画清楚的字体难以隶定;

(3) 多个常用字重见而字形变化,且部分有错;

(4) 六年后同购于香港的清华简有两字“随、畴”同见于遂公盨,前者专家另有“堕、掘”之释读,后者更有“差、奏、别、拜、任”五种释读。

时至今日,未见对遂公盨的科学研究,如材料组分及范铸方式、外包土体和草席的可能地域及大致年代等;笔者曾向相关专家建议测绘遂公盨,判断其是否适用周尺21.5 cm,但。

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自尤明庆科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-275648-1481001.html?mobile=1

收藏