博文

张厚生《鲁迅与书目工作》背后的故事

||

《图书馆学家彭斐章九十自述》“教书育人”的“率先招收研究生”小节有以下内容:“对于研究生,我和谢老师抓得比较紧。他们四个人,四个特点。张厚生,实践经验丰富,在读研究生的时候发表过几篇论文,还在当年武汉大学第一届研究生的毕业典礼作为学生代表发了言。”“张厚生在读研究生以前就参加过《中国图书馆图书分类法(中小型馆试用本)》的编制,所以他后来就负责写图书分类方法了。”“虽然那个时候没有课题,但是我们个人还是鼓励他们多写文章。文章写好以后,我会指导和推荐他们去发表。我当时是《武汉大学学报》文科编委之一,像张厚生在读研期间写的那篇《鲁迅与书目》就是我推荐到《武汉大学学报》上发表的。”“1978年招收的第一届研究生树立了榜样,后来入门的同学,也都会向他们学习。”(P187-193)口述史中,有两处“瑕疵”。(1)张厚生硕士论文是《论专题目录》,根据上下文容易误会他的硕士论文是写图书分类方法。因为前一句为“像倪晓建,他找历史方面的资料,所以后来他就以'班固的《汉书·艺文志》研究'作为硕士论文的题目”(注:倪晓建硕士论文题目为《班固<汉书·艺文志>》研究)。后一句为“惠世荣入学后,参加了詹德优等老师的《中文工具书使用法》一书的编写,所以他主要研究工具书。”(惠世荣硕士论文《我国科技目录的过去与现在》)(2)“《鲁迅与书目》“准确的题名是“《鲁迅与书目工作》”。口述史存在此类“瑕疵”,无可厚非。本文侧重点为,借机讲述张厚生《鲁迅与书目工作》背后的故事,进一步“爆料”,期待有助于增强知识性、趣味性。

恢复高考后首批图书馆学系目录学专业硕士研究生,学制三年,实则三年半才毕业,1981年12月分配工作,乔好勤留校在武汉大学图书馆学专业执教,张厚生分配到南京工学院(现在的东南大学)图书馆,惠世荣分配到天津商学院(现在的天津商业大学)、倪晓建分配到北京师范大学图书馆学专业执教。

张厚生是武汉大学图书馆学系1963级学生。1963年,江苏省以第一志愿报考武汉大学图书馆学系者176人,只录取了2人,这一届共录取图书馆学专业学生48人。1963级新生报到后,武汉大学图书馆学系有学生120余人(北京大学图书馆学系有50余人)。1961年武汉大学图书馆学系贯彻“高教六十条”,制订新的教学计划,重点建设基础理论课,如“图书馆学概论””“目录学概论”等。1962年7月,北京大学、武汉大学、北京文化学院合编的《目录学讲义(初稿)》完成。这本教材是彭斐章和朱天俊老师负责编写的,1962年秋季开学后,武汉大学和北京大学图书馆学系使用这本教材。 据张厚生1963级同学孙二虎先生回忆,“关于彭斐章老师,直至文革’开始的1966年4月,我们这年级没有听过他的课,我记得只在系阅览室见到他一次。当时他正在给几个高年级学生解释中国唯--本俄文杂志Stroika Kitaya(中国建设,拉丁字母化)中的文章,事后有人告诉我,这就是久闻大名的俄罗斯'图书馆学副博士’(bibliotechinii kongigat,现在中国确认等同于PhD)。”在张厚生1966年6月的日记中记录了“全系同学在四楼平台开会,由彭斐章老师讲关于朱劭天1964-1965年在我系策划的教改。“彭斐章先生是1955年去留苏预备部学习五年多之后,于1961年7月左右回到了武汉大学图书馆学系,行政职务是教研室主任,1972年当了副系主任,分管教学工作。种种原因,本科阶段,张厚生先生与彭斐章先生的接触并不多。

1972年9月,张厚生应北京图书馆邀请,作为中小型图书馆特别代表参加新分类法编辑工作会议,是当时参加会议代表中最年轻的一员(29岁)。参加会议的人员包括有彭斐章、张琪玉、骆伟等10多位图书馆界前辈,倡导并起主要负责工作之一的是李兴辉先生。李兴辉先生是张厚生先生学术生涯中遇到的“贵人”之一,1971年春开始因“图书分类法”交往,详见《诲人不倦 后辈师表——记北京图书馆李兴辉老师》(北京图书馆通讯,1986年第3期)。张厚生以“盐城县图书馆”署名参加编写《中国图书馆图书分类法(中小型馆试用本)》(《中国图书馆图书分类法》编辑组,1975)。

李兴辉先生(1914.8-2016.10)是一位非常了不起的人物,是一位值得人们尊敬与铭记的图书馆员!在中国国家图书馆从事图书馆工作62年,对分类法和主题词表的编制及文献检索工作成绩显著。由他参加主持编制的《中国图书馆图书分类法》和《汉语主题词表》,分别获得国家级科技进步奖一等奖与二等奖。1991年7月获国务院政府特殊津贴。李兴辉先生是张厚生先生遇到的“伯乐”之一,他对张厚生先生关爱与提携,影响深远。二位先生,1971年春季开始因“图书分类法”交往,其时,李兴辉先生57岁,张厚生先生28岁,二人之间的交往持续了20余年(张厚生先生几乎完整地保留了与李兴辉先生的书信往来信息)。李先生,可谓多福多寿,享年103岁!

张厚生后来报考彭斐章先生的目录学研究生,与李兴辉先生是有关联的。张厚生报考过程中,得到了张琪玉、骆伟、卢子博等人的帮助,他们均是“图书分类法”的骨干成员。张厚生与张琪玉结缘始于新分类法编辑工作,他们之间有大量书信往来。张琪玉于1976年9月调到武汉大学图书馆学系科技情报专业,帮忙牵线搭桥(包括传递招考研究生的情报、直接向彭斐章咨询有关信息),鼓舞士气。卢子博,其时在武汉大学图书馆学系工作,且是张厚生读本科时期的老师,1963年8月29日在入学报到的轮船上偶遇,研究生报考前夕帮忙传递消息;骆伟其时在山东图书馆工作,帮借考研参考书。

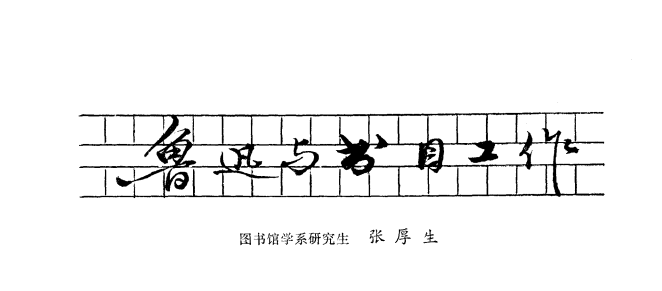

张厚生《鲁迅与书目工作》是在攻读研究生期间撰写并发表的。张先生在读研究生之前就开始研究鲁迅论图书馆、鲁迅与书目工作。张厚生认为“著名的文学家、思想家鲁迅先生,他的一生同目录学、书目工作的关系也是极为密切的。鲁迅对目录学、书目工作不仅有着许多精辟的论述和可贵的见解,而且,亲自进行了一系列的书目工作实践,为我国目录学留下了一份珍贵的遗产,为我们从事书目工作作出了很好的楷模。”(详见:张厚生.鲁迅与书目工作[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),1979(6):76-81. )该文的机构和作者署名是“图书馆学系研究生 张厚生”。该刊一年出版6期,第6期发表12篇论文,另有一篇“学术动态”,总共81页。张厚生还曾编制多份专题目录,比如《鲁迅著述中有关图书馆方面的论述编年》,发表在 《吉林省图书馆学会会刊》1981年第5期。(又见:《书苑文丛》P54-68)也就是这篇也是在攻读研究生期间发表的,而且这篇动笔时间更早,1977年7月23日,李兴辉回复张厚生关于鲁讯与图书馆材料的通信: “收到《鲁讯论图书馆》的草稿。 鲁迅著作是革命文化的珍藏,记载*我国文化发展的进程,反映*对我国图书馆事业的影响。编辑这本《鲁迅论图书馆》是有意义的。 对这个初稿,我由于最近工作较忙,只粗略学习了一遍,******不成熟意见,请参考。“(文中“*”为辨识不清的字。信末尾为“原稿留在我处。如需寄还,请告之再寄回。”根据信中信息,该草稿至少有29页。)经过内容比对核实,可以确定信中提及的《鲁讯论图书馆》草稿正是1981年发表的《鲁讯著述中有关图书馆方面的论述编年》。也就是说,张厚生在读研之前,已经在进行专题书目编制实践,且得到了李兴辉先生的指导与帮助(详见延伸阅读)。专题目录编制目的及社会职能:向特定的读者对象有针对性地介绍某一专题图书文献。着重在一个专题范围收录齐全的各种书刊资料。下属以下类型数据:专题阅读书目,专题联合目录,专题馆藏目录,专题通报目录,参考研究资料目录。专题目录是目录的一种类型。当然,它具有一般目录的性质和作用,这就是揭示图书的基本特征,借以作为检索图书文献的工具。

这段关于张厚生《鲁迅与书目工作》的往事,不仅勾勒出一位图书馆学者的学术成长轨迹,更折射出特殊年代里图书馆学界的传承微光。从李兴辉先生对《鲁迅论图书馆》 29 页草稿的细致指导,到彭斐章先生推荐《鲁迅与书目工作》发表,再到张琪玉、骆伟等前辈的牵线搭桥,前辈们的提携如星火相传,照亮了后辈的学术之路。张厚生将鲁迅的书目实践与专题目录研究深度结合,既延续了目录学 “辨章学术,考镜源流” 的传统,又以扎实的专题实践诠释了书目工作的社会价值。那些泛黄的书信、修改的草稿,不仅见证着一篇论文的诞生,更藏着图书馆人对学术的敬畏与坚守。口述史的 “瑕疵” 瑕不掩瑜,前辈提携后辈、实践滋养理论的脉络却清晰可辨。这段故事让我们看见:真正的学术传承,从来不是孤立的创造,而是前辈引路、后辈接力,在实践与坚守中让知识的火种代代相传。

李兴辉与张厚生关于鲁讯与图书馆材料的通信(1977年7月23日)

延伸阅读:

(1)张厚生《诲人不倦后辈师表——记北京图书馆李兴辉老师》摘录

除了有关分类法的事情交往之外,有时我也会去信向李兴辉老师请教其他方面的问题。比方,1977年,我曾辑录、整理一些“鲁迅论图书馆”的材料,寄往北京图书馆向李老师征求意见。他不厌其烦,花了许多时间看了之后,随即给我复信,提出题目应改为“鲁迅与图书馆”较为确切,还指出,要重视校对工作,能做必要的原文刊误,则更好,接着,一一列举出我在辑录稿上未加校正的地方,像:从《鲁迅日记》中辑出的多处记录的“宋子佩,”“子佩”“宋紫佩”,李老师说:这各处的“是一个人,此人姓‘宋’,名'琳’字‘紫佩‘,与鲁讯同乡,是京师图书馆会计科长。"由此,不仅说明了李老师治学严谨,诲人不倦的精神,也反映了他学识丰富,实事求是的科学态度。

1978年,我到武汉大学攻读硕士学位,李兴辉老师得知此消息,特地给我写信,勉励我辈为振兴中华图书情报事业而努力学习。此后,在武昌,昆明,南京,北京等地的一些学术活动中,我又有机会多次同李老师畅谈,亲聆老师的教诲,每次我出差北京,顺便去北图见到李老师时,他总关切地问:有什么不方便的地方?要什么资料?等等。为修订《中图法》,李老师,韩承铎老师不顾高年,四方奔走,广征意见。去年,李老师还亲自到南京图书馆,与钱亚新先生讨论“图书馆学,目录学,情报学"类目设置的问题,专程到南京工学院来看望我。这种平易近人的作风。令我周围同事无不赞叹。今年三月。《中图法》第三版修订工作会议在京举行,当我们又一次会聚在李老师参与组织、召集的会议时,我们都为李老师的壮心不已,孜孜不倦地为分类法操劳的事业心而深深感动。

(摘编自:张厚生.诲人不倦后辈师表——记北京图书馆李兴辉老师[J].国家图书馆学刊,1986,(03):45-46. 注:1986年时《国家图书馆学刊》刊名为《北京图书馆通讯》。该文原文落款为“1986年4月写于南京兰园”)

(2)张厚生硕士论文《论专题目录》相关论文发表情况

1982年第2期,共发表16篇论文(另有一篇“学术动态”),总共95页。包括张厚生《略论专题目录在目录学领域里的地位和作用》(P79-83);乔好勤《关于中国古典目录学的几个问题》(P84-90);倪晓建《<汉书·艺文志>的编撰及其特点》(P91-95,90)。这3篇论文为张厚生、乔好勤、倪晓建硕士论文的部分内容,1981年12月毕业,1982年3月刊发。惠世荣《关于国内科技二次文献的系统汇辑与通报问题》发表于1982年第4期(P88-91),此期专设“大学生研究生毕业论文选登”栏目。

张厚生《论专题目录》其它有关论文发表情况

《专题目录和科学研究》(《江苏图书馆工作》,1982年第4期);《专题目录的种类、编制的要求和方法》(《云南图书馆》,1982年第3期);《中国专题目录简史》(《世界图书》,1981年第12期);《外国专题目录概述》(《图书情报工作》,1981年第6期);《一些国家的专题目录工作情况》(《山东图书馆季刊》,1983年第2期);《专题目录及其发展趋势》(《云南图书馆》,1983年第3期)。

注:《书苑文丛》(张厚生著. 书苑文丛[M]. 南京:东南大学出版社, 2008.04)P200-249 均予以收录。

https://wap.sciencenet.cn/blog-213646-1496325.html

上一篇:圕人堂话题:图书馆开展公益电影放映的版权问题

下一篇:杜定友:中国图书馆学校宗旨和目的