图谋按:此次武汉大学之行,真是满载而归。李明杰教授赠送的大作,我很喜欢。其中《暮雨弦歌》在返程中进一步拜读,这本大作背后下了大功夫,意义非凡。特此借助“文心 X1 Turbo”写一篇读后感:一是向两位作者由衷致谢与致敬,这本著作是图书馆学学者与图书馆从业者合作的智慧结晶;二是为该书的宣传与推广尽份绵薄之力,期待更多读者关注与阅读。

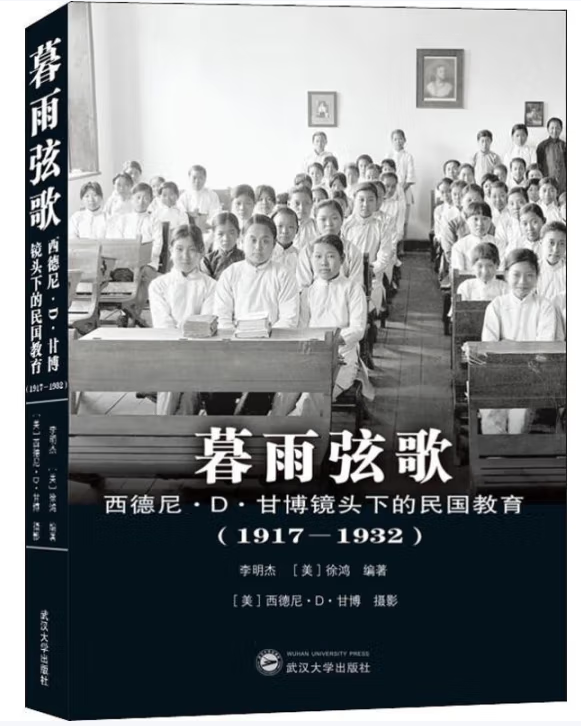

图书信息:李明杰、徐鸿.暮雨弦歌:西德尼·D·甘博镜头下的民国教育:1917-1932[M].武汉大学出版社,2019.7.

武汉大学出版社推出的《暮雨弦歌:西德尼·D·甘博镜头下的民国教育:1917-1932》,李明杰与徐鸿两位学者以独特的影像史学视角,将美国社会学家甘博留下的5000余帧黑白照片转化为解读民国教育的密钥。这些跨越时空的影像,如同凝固的历史切片,不仅定格了新旧文化碰撞下的教育现场,更折射出中国近代化进程中教育变革的复杂肌理。

一、影像史诗:教育现场的视觉考古

书中精选的182帧照片,构建起多维度的教育图景。从北平师范大学的课堂到燕京大学社会学系的创立现场,从胡同深处的新式学堂到华北平原的平民教育实验,甘博的镜头捕捉到教育变革的毛细血管:教会学校里捧着圣经的孩童与私塾中摇头晃脑的学子形成奇妙对照,女子师范学校的学生在实验室操作仪器的专注神情,打破了“女子无才便是德”的千年坚冰。尤为珍贵的是,这些影像记录了诸多湮没在历史尘埃中的教育实践——定县平民教育实验中农民夜校的煤油灯下,翟城村农民识字班的学员们正跟随晏阳初的弟子学习算术,这幕场景恰是民国教育“到民间去”运动的鲜活注脚。

二、文明对话:镜头背后的文化解码

作为某宗教青年会干事,甘博的拍摄视角不可避免地带有西方观察者的印记。书中坦陈这种“他者”视角的双重性:一方面,照片中北京协和医学院的解剖课、清华学堂的实验室等场景,客观呈现了西方教育理念与科技知识的传入;另一方面,朝阳门教堂妇女识字班里,中国女性手持圣经与线装书的画面,则暗含文化碰撞的张力。这种矛盾性在燕京大学校园的建筑群像中达到巅峰——未名湖畔的博雅塔与中式四合院并立,既是物理空间的拼贴,更是文明对话的隐喻。

三、历史褶皱:被镜头唤醒的教育记忆

编著者通过实地踏勘与文献互证,为影像注入新的阐释维度。在解读1919年“五四运动”游行照片时,作者不仅还原了天安门前的历史场景,更结合《申报》报道与参与者回忆,揭示运动背后教育界的思想激荡。对甘博未标注的孤儿院印刷作坊照片,通过比对民国教育年鉴,考证出这是司徒雷登支持的教会慈善教育项目。这种影像与文献的互文研究,使静态照片成为打开历史褶皱的钥匙,让被宏大叙事遮蔽的教育细节重见天日。

四、当代回响:教育遗产的现代性转化

在数字化阅读时代,这些百年前的教育影像展现出惊人的阐释力。书中将甘博镜头下的北平图书馆阅览室与现代大学数字图书馆对比,引发对知识传播方式变革的思考;孤儿院儿童接受职业教育的画面,与当今职业教育改革形成跨越时空的对话。特别值得称道的是,作者未止步于怀旧,而是追问:在技术革命重塑教育的今天,民国教育家“教育救国”的实践精神,如何转化为当代教育创新的基因?

当翻阅这部影像集时,我们看到的不仅是教育场景的复现,更是一个文明在裂变中的自我重构。甘博的镜头如同历史的第三只眼,既记录下教育变革的阵痛与希望,也映照出人类追求文明进步的永恒渴望。在影像渐渐泛黄的边缘,那些执着的目光、求知的身影,仍在诉说着教育改变命运的力量——这或许正是《暮雨弦歌》留给当代最深沉的启示。

延伸阅读:

京东售书网址.https://item.jd.com/10025398276651.html

《暮雨弦歌:西德尼·D·甘博镜头下的民国教育:1917-1932》

内容简介:本书从美国社会经济学家、摄影家甘博近6000张黑白照片中撷取了182张与中国民国教育息息相关的照片,结集成册,配以编著者自考察旧址和文献考证之后的文字解说,客观真实地再现了民国1917-1932年公办教育、教会教育、学前教育、孤儿教育、女子教育、对外汉语教育、特殊教育、平民教育、劳教教育、大学建筑、学生运动等方方面面的生动影像资料,对研究、收藏、学习相关时期教育历史具有较高出版价值。

作者简介:

李明杰,武汉大学教授,研究领域为文献学和中国图书文化史,著有《宋代版本学研究》《中国出版史(古代卷)》《中国古代图书著作权研究》《简明古籍整理教程》等,对民国文献的编纂整理亦有浓厚兴趣,主持过项目“民国图书馆学教育史料的编纂整理”(项目编号:16YJA870004)。

徐鸿,昆山杜克大学图书馆馆长、华中师范大学兼职教授,主要研究领域为数字图书馆和图书馆史。早年毕业于武汉大学图书馆学系,曾担任美国匹兹堡大学东亚图书馆馆长、香港城市大学图书馆副馆长等职。

西德尼·D·甘博简介:

西德尼·D·甘博(Sidney David Gamble,1890年7月12日—1968年3月29日)是美国著名的社会学家、经济学家、摄影家和人道主义者。他出生于俄亥俄州辛辛那提市,是宝洁公司创始人之一詹姆斯·甘博的孙子。甘博在普林斯顿大学获得文学学士学位,并在加州大学伯克利分校获得社会经济学硕士学位。

甘博与中国有着深厚的渊源。他首次随家人来华旅行是在1908年,这次经历让他对中国产生了浓厚的兴趣。此后,他分别在1917-1919年、1924-1927年、1931-1932年多次旅居中国,进行广泛的社会经济调查,并深入参与社会改革实践。他曾任北京基督教青年会义务干事、华北平民教育运动研究干事,并参与创办燕京大学社会学系,为中国的社会学教育做出了重要贡献。

甘博的摄影成就尤为突出。他携带相机记录了20世纪初期中国的社会变迁,留下了5000余幅珍贵照片、30卷16毫米电影胶片以及数百幅手工上色的毛玻璃幻灯片。这些影像资料涵盖了中国的城乡风貌、民俗风情、重大历史事件以及普通百姓的生活,为后世留下了宝贵的历史记忆。他的照片不仅具有高度的艺术价值,还为研究中国近现代史提供了重要的视觉证据。

甘博的学术著作同样丰富。他基于在中国调查的第一手资料,撰写了《北京的社会调查》《北平市民的家庭生计》《定县:华北农村社群》等多部著作。这些作品系统梳理了中国城乡的经济、社会、文化状况,成为西方研究中国社会的经典参考文献。

甘博去世后,其影像遗产经历戏剧性重生。1984年,女儿在鞋盒中发现底片,杜克大学图书馆完成数字化,建立“甘博中国影像数据库”。2006年,这批资料回归中国,成为研究民国史的重要素材。

一幅穿越时空的凄美画卷,一段丰富多彩的民族教育史。让我们跟着美国人西德尼·D·甘博的真实镜头,一起走近民国教育的历史现场……武汉大学前校长刘道玉、美国杜克大学前校长罗德海德鼎力推荐!!!甘博后人倾情作序!!!

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自王启云科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-213646-1486197.html?mobile=1

收藏