博文

[转载]主要食源性人畜共患病病原菌

||

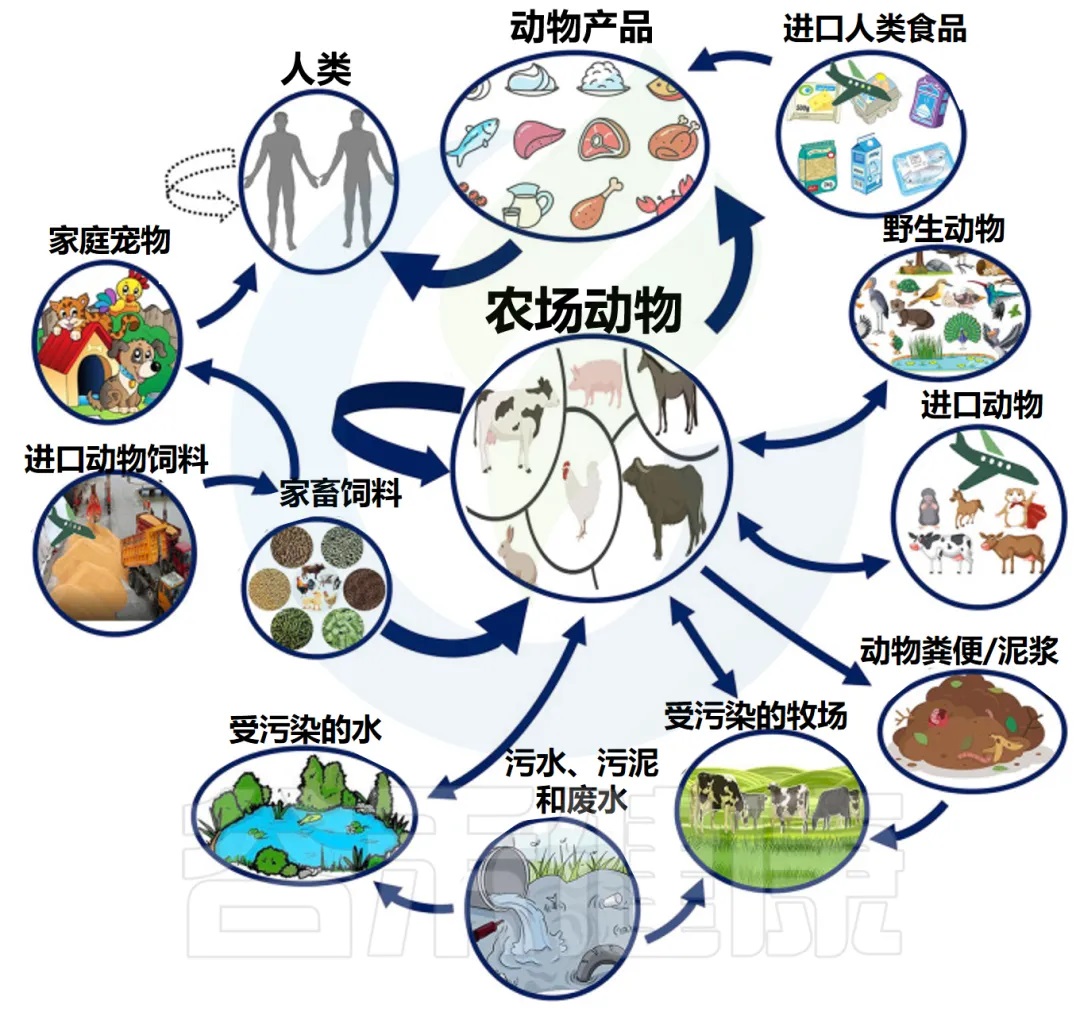

食源性微生物是影响食品安全的主要致病菌,因人类食用被致病菌或其毒素污染的食品(主要是动物制品)而引发全球范围的人类疾病。其中多数微生物具有人畜共患的特性,对公共卫生和经济领域产生重大影响。

细菌是全球三分之二人类食源性疾病的病原体。例如,金黄色葡萄球菌、沙门氏菌属、弯曲菌属、单核细胞增生李斯特菌和大肠杆菌是引发食源性疾病和死亡的主要人畜共患细菌性病原体,与食用受污染产品有关。

近年来,食源性病原体已成为全球重要的公共卫生问题,其对健康(显著的发病率和死亡率)和经济的影响日益受到重视。不同报告显示,每年全球约有6亿人(全球人口的十分之一)因食用受污染的食物而患病。由于未被发现或未被报告的爆发,食源性疾病的统计数据有所增加。

目前正值夏季,本文介绍食源性细菌性病原体的背景,并回顾常见的主要食源性人畜共患细菌性病原体。动物是许多食源性人畜共患细菌性病原体的主要储存宿主,动物源性食品是主要的传播载体。肉类、乳制品和蛋类是人类暴露于人畜共患细菌的主要途径。

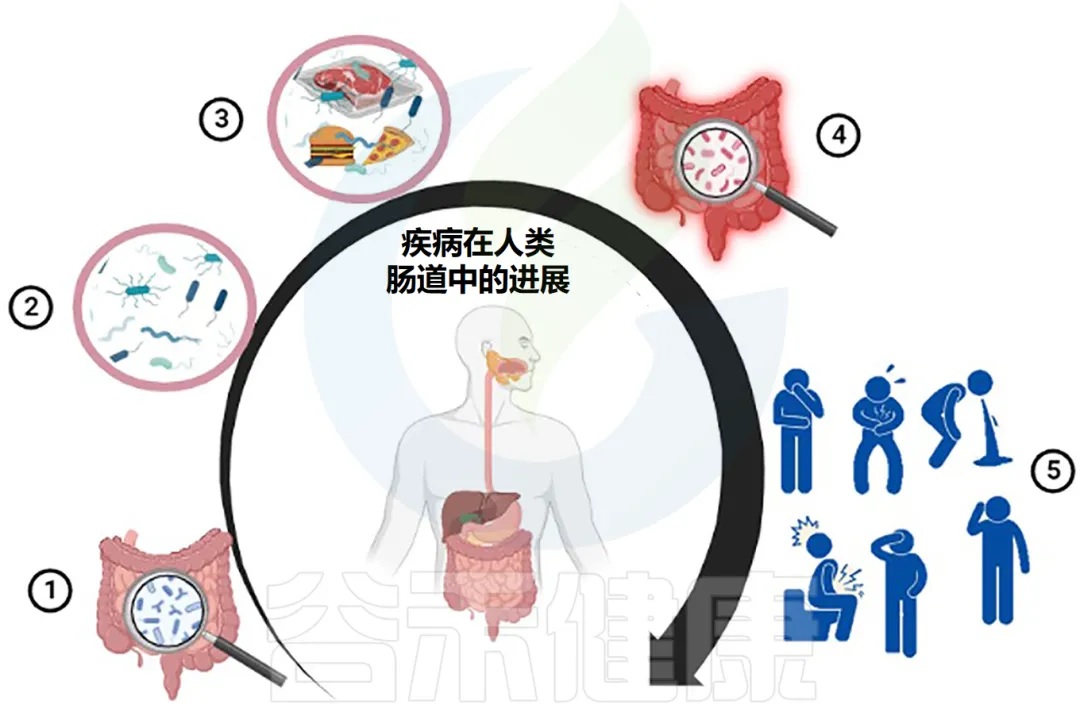

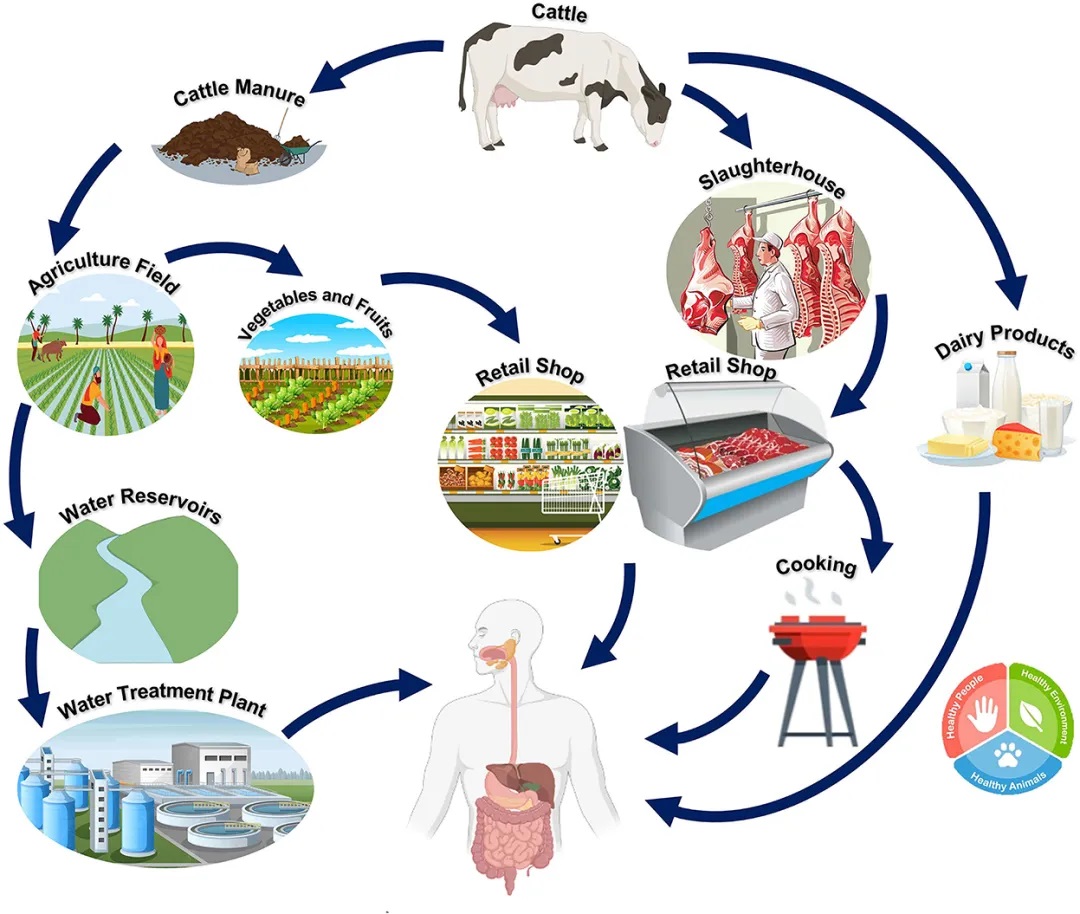

人畜共患菌感染的现状由于人口快速增长,城市化,人均收入提高,全球化以及消费者习惯的改变(偏爱高蛋白饮食),肉类、牛奶和鸡蛋等动物产品的消费量有所增加。这种情况导致对动物源性食物的需求量大增,并导致集约化动物生产和产品加工,尤其是大规模生产和产品在全球范围内的流通。在此期间,从农场到餐桌的任何环节都可能出现有缺陷的加工实践,从而增加了污染和食源性病原体传播的机会。

人类肉源性疾病进展

doi: 10.3389/fpubh.2022.1045599.

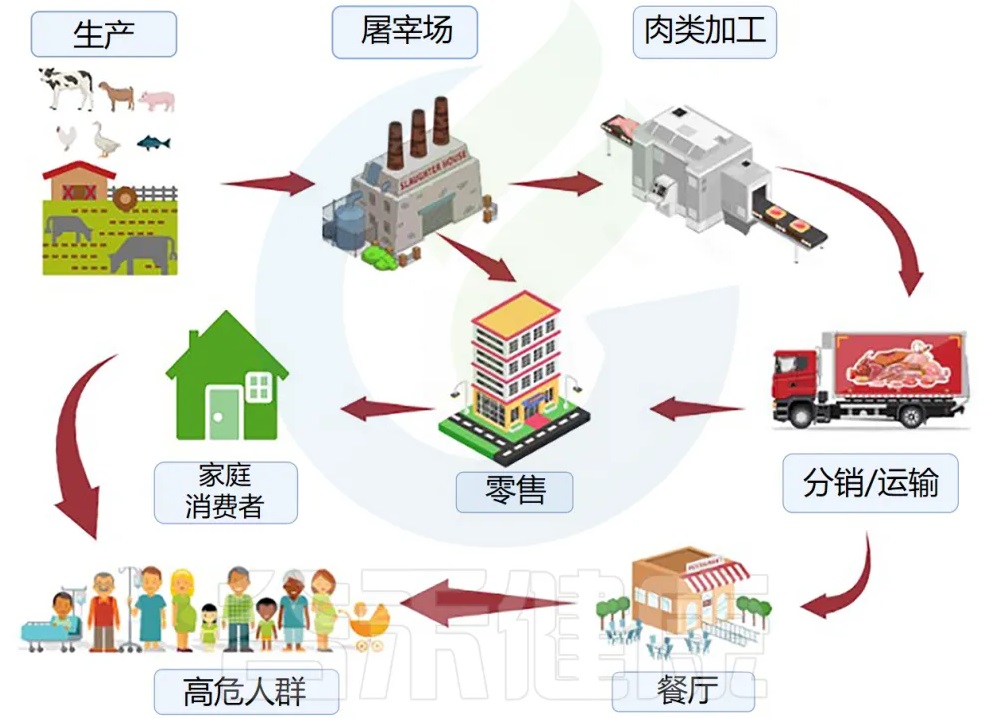

★ 食品在不同阶段都可能受到污染

食品可能在食品链的不同阶段受到污染,包括生产、加工、分销、制备或最终消费过程中。食品被污染的风险很大程度上取决于食品处理者的健康状况、个人卫生、知识以及食品卫生的实践。

肉类供应链每一步都有污染风险

doi: 10.3389/fpubh.2022.1045599.

根据世界卫生组织(WHO)的定义,食源性疾病是指因食用食物或水引起的具有传染性或毒性的疾病。中毒(病原体产生的毒素引起食物中毒)、感染(摄入含有病原体的食物)和毒素感染(在人体肠道中生长时产生毒素)是食源性疾病的三种类型。

★ 动物食品是食源性感染的主要载体

大多数病原体具有人畜共患病的起源,动物源性食品被认为是食源性感染的主要载体。食用动物(牛、鸡、猪、鸭等)是许多食源性病原体的主要储存库。动物产品(肉、奶、蛋、鱼等)及其产品由于病原体含量、天然毒素、掺杂物和其他可能的污染物而具有高风险,当增加动物源性食品的消费时,人类患食源性疾病的风险也在增加。

doi: 10.3389/fpubh.2022.1045599.

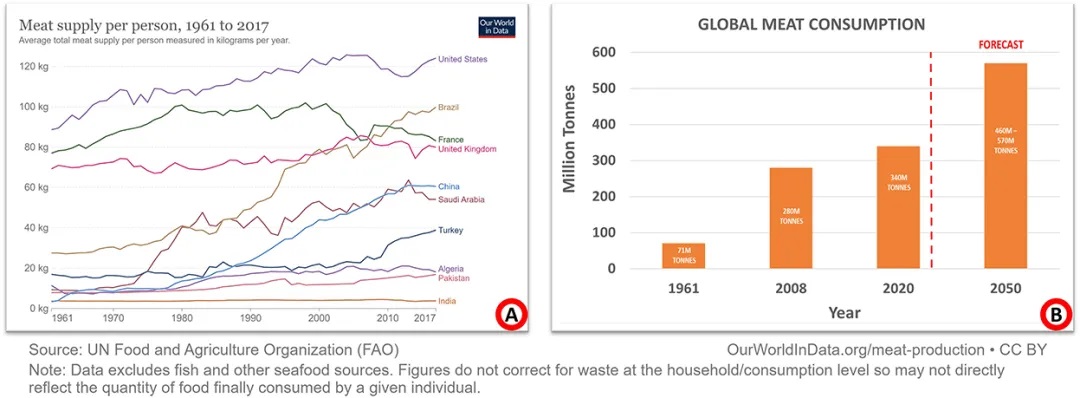

图A描述了自1961年以来选定国家的个人肉类消费量。事实证明,人均收入较高的国家比人均收入较低的国家消费更多的肉类。世界每年生产近3.4亿公吨肉类,是50年前的三倍。图1B所示,到2050年,肉类消费量估计将增加至4.6亿-5.7亿公吨。病原性疾病,如狼疮性皮肤病,在主要畜牧国家越来越常见,对全球肉类和肉类产品的供应构成重大威胁。

在引起食源性中毒的细菌中,一些细菌在发病频率或疾病严重性方面尤为重要。各种细菌(包括革兰氏阳性和革兰氏阴性细菌)会产生引起食源性中毒的毒素,导致的症状从胃肠紊乱到瘫痪甚至死亡。据报道,革兰氏阴性细菌约占细菌性食源性疾病病例的69%。

虽然目前已确定有31种病原体可导致食源性疾病,但包括金黄色葡萄球菌(S.aureus)、非伤寒沙门氏菌、弯曲杆菌属、单核细胞增生李斯特菌(L.monocytogenes)和大肠杆菌(E.coli)在内的细菌性病原体,是全球食源性疾病和死亡的常见原因。下面我们就为大家一一介绍这些常见的食源性细菌病原体。

非伤寒沙门氏菌(Nontyphoidal salmonellosis)★ 沙门氏菌是最常见的食源性病原体

沙门氏菌广泛分布于自然界,是人类和动物的主要致病菌。它们是食源性疾病爆发中最常见的细菌来源,每年在全球范围内导致约9380万例食源性疾病和15.5万例死亡。

沙门氏菌已被认为是食源性疾病的主要原因,也是一个严重的公共卫生问题,人们越来越关注包括工业化国家在内的抗菌素耐药菌株的出现和传播。人类和动物的耐药沙门氏菌感染是普遍关注的问题,尤其是在发展中国家。

除了给人类和动物带来的发病率和死亡率成本外,贸易限制和丢弃受污染的食物也是该细菌造成的重要社会经济问题。

1

病原学特征 (Etiology)

分类: 沙门氏菌属包含超过2500种已识别的血清型,分属于肠道沙门氏菌 (Salmonella enterica) 和邦戈沙门氏菌 (Salmonella bongori) 两个种。其中,肠道沙门氏菌是人畜共患的主要病原体,又可细分为六个亚种。

常见致病菌株: 超过150种血清型可引起食源性沙门氏菌病,但鼠伤寒沙门氏菌 (S.typhimurium) 和肠炎沙门氏菌 (S.enteritidis) 是最常见的两种。

基本特性: 这类细菌属于肠杆菌科,是革兰氏阴性、兼性厌氧、不形成孢子、呈直杆状的细菌。在显微镜下或普通营养培养基上,它们与大肠杆菌无法区分。

2

流行病学特征 (Epidemiology)

全球公共卫生问题:沙门氏菌是全球主要的公共卫生问题之一,无论在发展中国家还是发达国家,它都是最常见的食源性疾病之一。

主要宿主与传染源动物携带:动物是沙门氏菌食源性疾病的主要宿主,其在动物中的普遍携带是重要的流行病学因素。

自然栖息地:沙门氏菌的主要栖息地是动物(如农场动物、鸟类、爬行动物、昆虫)和人类的肠道。

导致暴发的因素:食用生或不安全的食物、交叉污染、不当的食品储存、不良的个人卫生习惯、食品冷却和再加热不充分,以及制备与食用间隔时间过长等,都是促使人类沙门氏菌病暴发的因素。

环境耐受性:它们能在典型的餐饮冷藏温度下存活,并在温度滥用(即不当的温度控制)的情况下繁殖。

高风险原因:不卫生的生活条件、人畜混居、以及食用生或未煮熟的动物源性食品,都增加了感染风险。

3

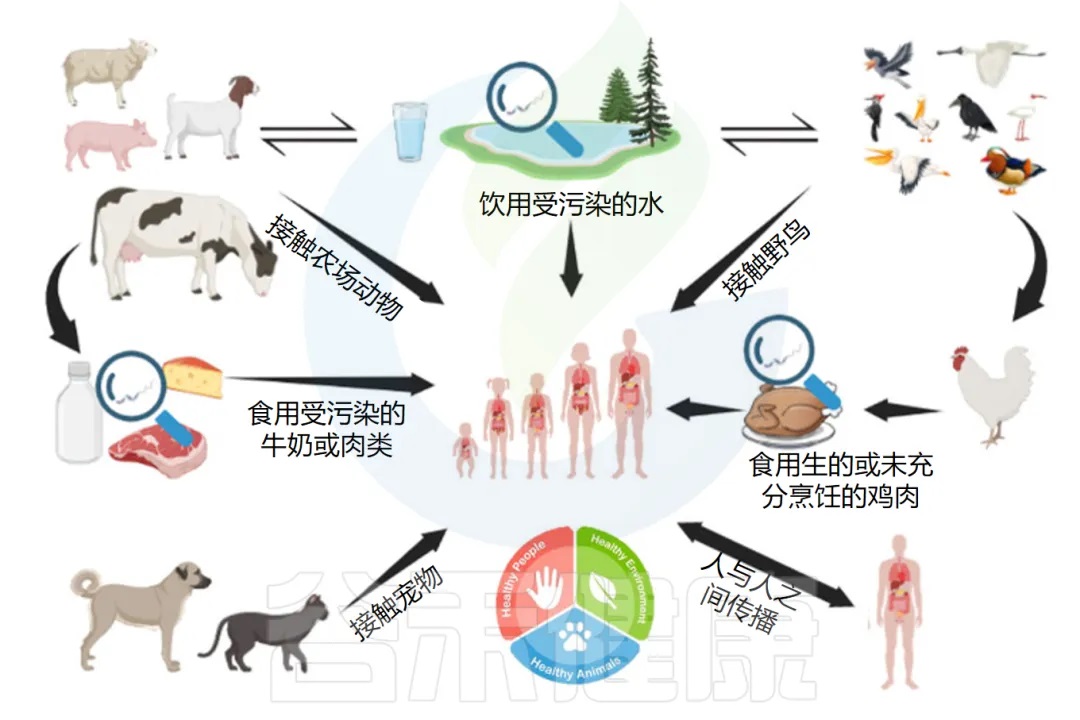

传播途径 (Transmission)

主要途径: 食源性传播被认为是沙门氏菌感染的主要原因。动物源性食品及其制品是沙门氏菌传播给人类的最常见载体。

其他途径: 传播也通过摄入被动物粪便污染的水、食物以及被污染的食品加工设备而发生。

主要污染食品: 禽类、猪、牛及其产品(如肉、蛋、奶)是导致人类沙门氏菌病暴发的最常见食品来源。尤其是鸡肉产品(包括鸡蛋)被公认为是沙门氏菌的重要宿主。

非伤寒沙门氏菌(NTS)的宿主和传播

doi: 10.3389/fpubh.2022.1045599.

污染过程

屠宰环节: 受污染的动物产品通常源于受感染的动物本身,或在屠宰过程中胴体或可食用器官被污染。

蛋类污染: 蛋壳和蛋内容物可能在母鸡生殖系统内形成时或从环境中(如粪便接触)被污染。

粪便污染: 胴体的粪便或肠道污染是人类食源性感染的主要来源。

特定菌株: 最近出现的多重耐药性鼠伤寒沙门氏菌DT104型,主要通过摄入受污染的牛肉传播。

4

致病机理 (Pathogenesis)

影响因素: 致病性受菌株毒力、感染剂量、感染途径和宿主易感性等因素影响。毒力质粒、毒素、菌毛和鞭毛等毒力因子有助于建立感染。

入侵过程

靶细胞: 微皱褶细胞(M细胞)是沙门氏菌致病性的靶细胞。

机制: 细菌首先利用菌毛(粘附结构)粘附于肠道上皮细胞,然后侵入上皮细胞引发肠胃炎。这一复杂的入侵过程由多种染色体基因产物介导。

宿主反应: 细菌入侵后,会诱导靶细胞膜起皱,将细菌内化到膜结合的液泡中。这个过程会引发一系列反应,包括中性粒细胞的募集和迁移、上皮细胞分泌细胞因子以及液体和电解质的分泌。

定植与生存: 肠道正常菌群可以抵抗沙门氏菌定植,因此口服抗生素会促进感染的建立。沙门氏菌能够避开胃部的宿主防御,到达肠道进行感染。

5

临床症状 (Symptoms)

潜伏期: 潜伏期为12至72小时。

临床表现严重程度不一,从自限性肠胃炎到败血症不等,这主要取决于宿主的易感性和菌株的毒力。

消化道症状: 通常为胃肠道症状,包括恶心、呕吐、腹部绞痛以及水样、绿色、有恶臭的腹泻或带粘液的血性腹泻。

其他症状: 还包括头痛、虚脱、疲劳(肌肉无力)和中度发烧。

预后与并发症: 该病通常是自限性的,不需要特殊治疗。但在幼儿、老人和免疫功能低下者中可能导致严重并发症。反应性关节炎、镰状细胞性贫血和骨髓炎等并发症在普通人群中也较为常见。

6

检测方法 (Detection)

常规方法: 通常的程序是使用选择性增菌培养基(如沙门氏菌-志贺氏菌琼脂)进行细菌的培养和分离。

血清分型: 血清分型是区分沙门氏菌菌株的公认方法,是公共卫生的重要工具。

快速方法: 市售的快速检测方法包括新型选择性培养基、改良的传统程序、免疫学检测法和核酸检测法。

免疫学检测: 包括ELISA、乳胶凝集试验、免疫扩散和免疫层析法(试纸条)。

分子检测: 主要技术是直接杂交(DNA探针)和扩增(PCR)方法。

7

预防与控制 (Prevention and Control)

综合策略:需要建立生物安全和生物防护措施,改进食品加工方法以及制备和储存实践。减毒的DNA重组活沙门氏菌疫苗,结合对动物、饲料和动物食品的综合控制策略,将有助于减少沙门氏菌病。

食品安全实践:应采取安全的食品制备方法,包括彻底煮熟、重新加热食物、牛奶的巴氏消毒(煮沸)、充分冷藏,并避免宠物和其他动物进入食品处理区域。

高危人群建议:建议易感人群避免食用未煮熟的肉和家禽、生牛奶、生鸡蛋以及含有生鸡蛋的食物。

二次污染控制:通过清洁消毒、人员卫生和适当的加工来防止二次污染。

金黄色葡萄球菌(Staphylococcus aureus)金黄色葡萄球菌是全球最常见的食源性病原体之一,其高发生率仅次于沙门氏菌。

它可以作为一种共生菌存在于健康人和动物的皮肤、鼻子和粘膜上。然而,它也是一种众所周知的机会性食源性病原体,可引起多种严重程度不一的感染性疾病,在人和动物中引起广泛的疾病。

★ 金黄色葡萄球菌是食源性中毒的重要原因

金黄色葡萄球菌在人类消费品中的存在对食品工业至关重要,因为某些菌株是食源性中毒的原因。它们是导致食品腐败、降低食品安全和保质期以及引起食源性中毒的原因。

金黄色葡萄球菌是因食用被葡萄球菌肠毒素污染的食物而导致食物中毒的主要原因。

并且由于与多重耐药性相关的死亡率不断上升,它引起了公众的关注。抗生素的广泛使用以及细菌快速发展和获得抗菌素耐药性的能力促进了耐药菌株的出现,例如耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)。

注:MRSA最早于20世纪60年代初被报道,现在被认为是全球主要的医院获得性病原体。MRSA是人和兽医医学中常见的病原体。

1

病原学特征 (Etiology)

基本分类:金黄色葡萄球菌(S.aureus)是一种革兰氏阳性、过氧化氢酶阳性、凝固酶阳性、氧化酶通常为阴性的兼性厌氧球菌。

形态与生化特性: 这种细菌细胞呈球形,不运动,常形成葡萄状的菌落。它可以通过产生金色菌落、凝固酶、发酵甘露醇和海藻糖以及产生耐热核酸酶等特性,与其他葡萄球菌区分开来。

生存能力: S.aureus对环境有极强的适应能力,可在广泛的温度(7°C至48°C)、pH值(4.2至9.3)和高盐浓度(最高15% NaCl)下生长。这使其能够在多种食品中存活,尤其是在加工过程中需要较多人工操作的食品(如奶酪等发酵食品)。

2

流行病学特征 (Epidemiology)

重要性日益增加:由于其导致的感染增多(特别是MRSA菌株),在医学中的重要性,以及近年来发现其与动物相关的克隆谱系和人畜共患的潜力,该微生物在动物中的流行病学研究备受关注。

食源性疾病:S.aureus是全球食源性细菌性中毒的主要原因之一,也是全球报告的最常见的食源性疾病之一。

宿主与传播

人类携带:大约50%的健康人群在鼻腔、喉咙和皮肤中携带这种细菌。

动物来源:患有乳腺炎的奶牛是生牛奶中S.aureus的常见来源。该细菌广泛存在于多种宿主中,包括人类和猪、牛、山羊、鸡、鸭等食用动物。

污染途径:食品污染可能直接来自受感染的食用动物,也可能是由于食品生产、零售和储存过程中的卫生条件不佳所致。

耐甲氧西林金黄色葡萄球菌的风险因素:

免疫抑制

血液透析

外周灌注不良

高龄

长期住院

抗生素治疗不当

体内留置装置(如导管)

需要胰岛素治疗的糖尿病

褥疮溃疡等

3

传播途径 (Transmission)

主要来源:S.aureus主要通过受污染的动物源性食品传播。细菌有潜力在加工、制备、包装、切碎和储存过程中污染动物产品,从而进入食物链。

常见载体:污染可见于多种食品,如畜禽产品、海鲜以及烘焙产品。潮湿的、富含淀粉和蛋白质的食物特别容易被葡萄球菌肠毒素污染。牛奶、乳制品、猪肉、牛肉、羊肉、禽肉和鸡蛋是导致葡萄球菌食物中毒的常见载体。生肉也是S.aureus存活和耐药菌株在社区传播的良好媒介。

人为污染:携带S.aureus的食品处理者,其身体或手套也可能污染食物。

4

致病机理 (Pathogenesis)

毒力因子:S.aureus拥有多种毒力因子,这些因子单独或共同作用可导致严重感染。它能表达多种分泌性和细胞表面相关的毒力因子,以促进其粘附于宿主细胞外基质、破坏宿主细胞并对抗免疫系统。

关键致病物质:其产生的胞外活性物质被认为是致病的关键,包括凝固酶、溶血素、核酸酶、酸性磷酸酶、脂肪酶、蛋白酶、纤维蛋白溶酶、肠毒素和中毒性休克综合征毒素。

产生条件:如果食物在室温下存放一段时间,食物中的细菌就能产生毒素。

毒素稳定性:肠毒素能抵抗蛋白水解酶,且耐热。因此,即使食物中的S.aureus细菌已被杀死,毒素仍可能存在。

种类与作用:已分类出23种不同的葡萄球菌肠毒素(SEs)和SE样毒素。肠毒素会刺激中枢神经系统的呕吐中枢,并抑制小肠对水和钠的吸收,从而引起急性肠胃炎症状。

5

临床症状 (Symptoms)

疾病谱:该细菌可引起多种疾病,症状从简单的皮肤感染到更严重甚至危及生命的感染,如败血症、坏死性筋膜炎、感染性心内膜炎、坏死性肺炎和中毒性休克综合征。

潜伏期:潜伏期很短,通常在食用被污染食物后2-4小时内出现临床症状。

典型症状:特征为恶心、呕吐,体温多为偏低,伴有寒战、头痛和腹部绞痛,可有或无腹泻,但通常不发烧。最常见的症状是腹部绞痛、恶心和呕吐。

高危人群:在儿童和老年人等易感人群中,偶尔可能导致死亡。

MRSA感染症状:MRSA或多重耐药S.aureus菌株可引起院内感染,导致快速进展且可能致命的疾病,如威胁生命的肺炎、坏死性筋膜炎、心内膜炎、骨髓炎、严重败血症以及中毒性休克综合征等毒素病。

6

检测方法 (Detection)

常规检测

培养基: 使用一系列选择性和诊断性培养基(如甘露醇盐琼脂)来检测和计数食品中的葡萄球菌。

鉴定标准: 鉴定致病性葡萄球菌最广泛接受的标准是其产生凝固酶的能力。标准方法包括选择性增菌、分离具有典型形态的菌落,并通过微生物学和生化方法确认。

细菌检测:实时荧光定量PCR (RT-PCR) 和定量PCR越来越多地用于临床实验室,以快速检测和鉴定MRSA菌株。快速乳胶凝集试验也是一种常见的实验室测试。

肠毒素检测:检测食品中肠毒素最重要的方法是酶联免疫吸附试验(ELISA)。其他血清学测试如凝集试验和凝胶扩散法也可用于检测。近年来,核酸杂交、PCR和荧光免疫分析等分子生物学方法已成为最流行的检测手段。

7

预防与控制 (Prevention and Control)

基本原则: 葡萄球菌无处不在,无法从环境中根除。预防的关键在于切断其各种传播途径。

预防措施

食品安全: 彻底煮熟食物、防止污染和交叉污染、控制关键控制点是有效的预防方法。

公众教育: 提高公众关于安全处理肉类的意识以及其他公共卫生干预措施是预防疫情的基石。

控制方案

卫生实践: 改善医护人员和食品处理者的个人卫生习惯。

环境控制: 对设备、表面、衣物进行消毒。

医疗相关: 明智地使用抗生素,并实施筛查计划。对MRSA患者所在的区域应使用消毒剂进行彻底清洁。

弯曲杆菌(Campylobacter)弯曲杆菌属(Campylobacter)是全球人类细菌性食物传播腹泻病的主要原因,主要源于动物源性食品的污染。弯曲杆菌属可以在大多数温血动物和家禽中定殖。

弯曲菌病的人畜共患性质使其在全球范围内具有重要的临床和经济意义。它们导致了15%的食源性疾病相关住院和6%的食源性疾病相关死亡,据估计,每年有4亿例病例是由弯曲菌感染引起的。

1

病原学特征 (Etiology)

命名与形态:"Campylobacter"一词源于希腊语,意为“弯曲的杆菌”。这类细菌属于弯曲杆菌科,是微小(0.2–0.8μm×0.5–5μm)的革兰氏阴性、呈弯曲或螺旋状的微需氧菌。它们具有独特的“飞镖式”运动能力,过氧化氢酶和氧化酶呈阳性。当两个或多个细菌细胞聚集时,会形成“S”形或海鸥翅膀样的“V”形。

分类:弯曲杆菌属目前包含25个种和8个亚种。

主要致病菌:在众多弯曲杆菌中,空肠弯曲杆菌(C.jejuni)和结肠弯曲杆菌(C.coli),是重要的食源性病原体。其中,空肠弯曲杆菌是最常报告的种类(占80%至90%),其次是结肠弯曲杆菌(占5%至10%)。

2

流行病学特征 (Epidemiology)

动物宿主:它们广泛分布于自然界,被认为是人畜共患病原体,存在于众多动物宿主体内,尤其是鸟类。它们可以定植在野生和家养鸟类及哺乳动物(包括所有食用动物)的消化道中,也可存在于动物和人类的生殖器官、肠道和口腔中。

食品来源:散装牛奶、牛的组织标本和生碎牛肉中都可能发现这种细菌,但鸡蛋通常不被认为是该菌的重要来源。

暴发特点:弯曲杆菌病的暴发通常是散发性的,虽然不常导致死亡,但可能引起继发性并发症。

人类感染风险:旅行是导致人类感染弯曲杆菌病的最重要风险因素,其次是食用未煮熟的鸡肉、环境暴露以及与农场动物直接接触。

3

传播途径 (Transmission)

主要途径:人类感染弯曲杆菌的主要传播途径是处理、制备和食用受污染的食物,特别是禽肉产品。

其他途径:食品处理者在制备过程中对即食食品的交叉污染,以及与动物的直接接触也被确定为传播途径,或接触受污染的设备、水传播。

弯曲杆菌的储存库和传播

doi: 10.3389/fpubh.2022.1045599.

主要食品来源:感染主要来自食用受污染的家禽、牛肉、猪肉或其他动物肉类、肉制品、生(未经巴氏消毒)牛奶或奶酪等乳制品。

4

致病机理 (Pathogenesis)

关键毒力因子:细菌的运动能力、粘液定植、上皮细胞入侵、毒素产生、附着、内化和易位在疾病发展中起着重要作用。

入侵过程运动与附着:鞭毛使细菌能够到达肠道内的附着位点。病原体对肠道上皮的附着对于定植和增加细菌毒素的分泌至关重要。细胞入侵:空肠弯曲杆菌在被摄入后,会在肠道中繁殖并损害粘膜上皮,侵入上皮细胞和固有层内的细胞,导致自限性腹泻和腹痛。腹泻病可能由其产生的一种不耐热毒素引起。

防御机制:弯曲杆菌能产生超氧化物歧化酶,这种酶可以分解超氧自由基,是细菌对抗氧化损伤的主要防御机制之一。

5

临床症状 (Symptoms)

潜伏期:潜伏期为3至5天。

主要症状:人类弯曲杆菌病的特征是水样或血性腹泻、腹痛、痉挛、发烧、不适和呕吐。它也是“旅行者腹泻”的主要病原体。

高危人群: 这对幼儿尤其危险,因为腹泻会导致脱水和钠、蛋白质等营养物质的流失。在幼儿(<1岁)和免疫功能低下的患者中,可能会出现中毒性巨结肠、脱水和败血症。

感染后并发症:格林-巴利综合征(GBS)是最主要的感染后并发症,通常在感染后2-4周出现。其特征是周围神经的多发性神经炎,可能导致持续数周的肢体短期或长期麻痹。

其他并发症还可能包括脑膜炎、尿路感染和短期反应性关节炎。

6

检测方法 (Detection)

传统方法:传统上,鉴定方法包括使用选择性培养基(如Preston琼脂、木炭-头孢哌酮-脱氧胆酸盐琼脂等)结合生化测试。

分子技术:近年来,PCR已越来越多地应用于弯曲杆菌的检测和鉴定。

免疫学方法:作为替代方法,也可以使用免疫测定法等多种技术。

7

预防与控制 (Prevention and Control)

养殖场控制: 控制取决于畜舍的卫生设施和卫生状况,以减少动物环境中细菌的数量。

加工厂控制: 在肉类加工厂,可以通过实施HACCP体系,包括清洗、处理和冷冻胴体,来减少和控制细菌数量。

食品制备:提高餐馆和家庭厨房的食品处理技能将减少细菌的传播。 将家禽等生肉充分烹饪至内部温度达到82°C将能消灭该细菌。

新型干预: 精油、益生元、益生菌、细菌素、噬菌体和免疫措施在控制弯曲杆菌方面也具有重要作用。

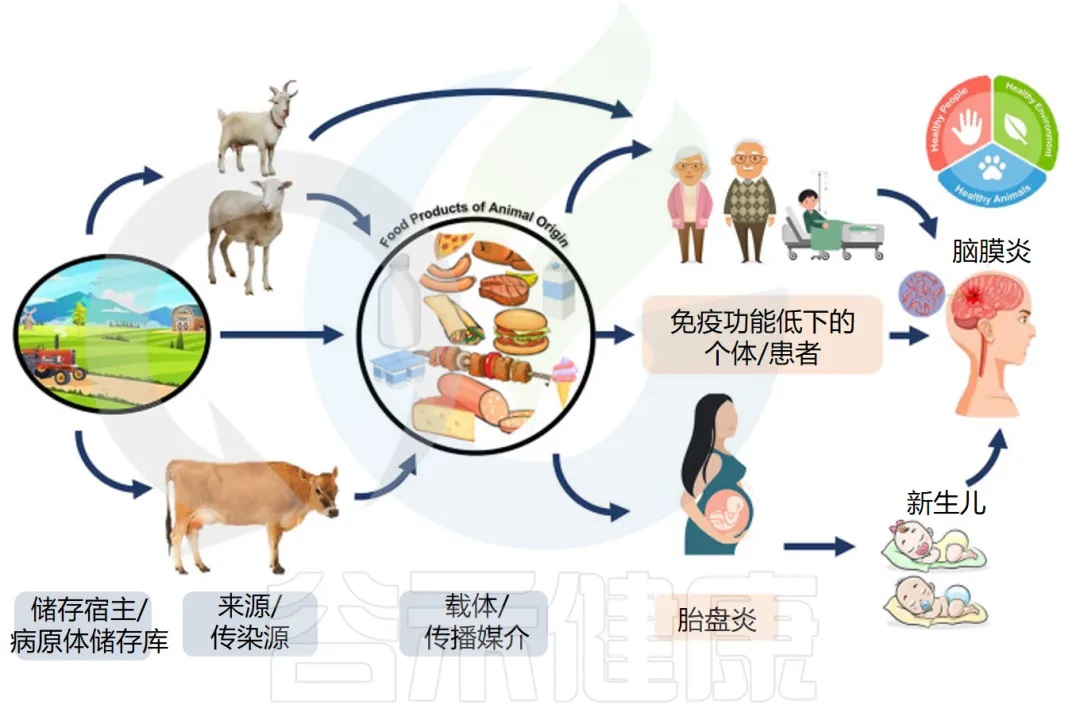

单核细胞增生李斯特菌(Listeria monocytogenes)它是一种主要的食源性人畜共患细菌,对公共卫生构成严重威胁,主要通过食用受污染的动物源性食品传播。单核细胞增生李斯特菌作为食源性病原体的出现可以追溯到1980年,当时发生了很多与食用受污染食品有关的李斯特菌病爆发和散发病例。

★ 李斯特菌感染病例死亡率较高

单核细胞增生李斯特菌是全球控制和监测机构一直试图控制的最具毒力的病原体之一,其病例死亡率约为30%,远高于其他常见的食源性病原体。

此外,食品中存在单核细胞增生李斯特菌还会造成重要的经济后果,例如产品从消费者市场撤回以及涉案产品销量下降。由于李斯特菌属无处不在的特性,以及它们在包括pH、温度和盐度在内的广泛环境压力下生存的独特能力,它们被认为是重要的食源性病原体。

1

病原学特征 (Etiology)

基本特性:李斯特菌属的生物是嗜冷、革兰氏阳性、可运动、兼性厌氧、不形成孢子的杆状细菌。

分类:李斯特菌属目前包含10个种,包括单核细胞增生李斯特菌 (L.monocytogenes)、伊万诺夫李斯特菌 (L.ivanovii) 等。

主要致病菌:尽管李斯特菌属有多个种,但由人类李斯特菌病引起的病例几乎全部是由单核细胞增生李斯特菌(L.monocytogenes)引起的。它是人类和动物的主要病原体。

生存能力:该细菌具有极强的环境适应能力,能够在冷藏条件、低pH值和高盐浓度下存活。它是一种兼性胞内菌,可在0°C至45°C的温度和4.4至9.4的pH值范围内生长。

2

流行病学特征 (Epidemiology)

地理分布:单核细胞增生李斯特菌在世界范围内广泛存在。李斯特菌病在全球以散发或流行的形式出现。

环境分布:李斯特菌属细菌无处不在,广泛分布于正常环境中。它们最常见于被土壤和水污染的蔬菜等生食,以及生的动物产品中。

主要污染食品:单核细胞增生李斯特菌经常从动物源性食品中分离出来,如即食肉制品、碎牛肉、香肠、鱼和鱼制品、牛奶以及经过巴氏消毒的乳制品(如软奶酪和冰淇淋)。

注:尽管巴氏杀菌可以消灭生奶中的单核细胞增生李斯特菌,但并不能消除乳制品后续被污染的风险。

职业与高危人群:人类可能因职业原因从动物源感染李斯特菌病,特别是农民、屠夫、家禽工人和兽医。

侵袭性李斯特菌病的主要风险人群是免疫功能低下者,如孕妇、未出生或新生婴儿、器官移植接受者、癌症和艾滋病患者以及老年人。

3

传播途径 (Transmission)

主要途径: 人类感染的最常见途径是食用被单核细胞增生李斯特菌污染的动物源性食品。

高危人群:孕妇、新生儿、老年人和免疫功能低下的人群感染风险更高。

单核细胞增生李斯特菌引起的宿主、传播和疾病

doi: 10.3389/fpubh.2022.1045599.

4

致病机理 (Pathogenesis)

独特毒力:李斯特菌拥有独特的毒力因子,使其能够侵入宿主、逃避免疫细胞并引起感染。

入侵过程

附着:L.monocytogenes 表面有D-半乳糖残基,可以附着到宿主细胞(通常是肠道粘膜的M细胞和派尔集合淋巴结)上的D-半乳糖受体。

穿透:附着后,细菌可以穿过肠道膜进入血液,成为血源性(败血性)病原体。

胞内生长:进入宿主的单核细胞、巨噬细胞或多形核白细胞后,细菌可以在其中生长。

跨越屏障: 作为一种胞内菌,它能够感染多种类型的细胞,并能穿过肠道、血脑和胎盘等生物屏障,引发感染。

5

临床症状 (Symptoms)

典型症状: L.monocytogenes通常表现为典型的“食物中毒”症状,包括流感样症状(如发烧、疲劳)和胃肠道症状(恶心、呕吐和腹泻)。

持续时间:李斯特菌病的症状通常持续7-10天。

严重感染:在高危人群中,它可能导致严重的、危及生命的感染,如败血症、脑膜炎、自然流产、死产或胎儿感染。

6

检测方法 (Detection)

传统方法:方法包括在选择性培养基中进行增菌,随后在琼脂平板上进行划线培养,并进行各种物种鉴定测试。

注:Christie–Atkinson–Munch–Peterson (CAMP) 试验有助于识别李斯特菌属的种类。

分子方法:由于其准确、灵敏和特异,PCR和RT-PCR等分子方法越来越多地用于从食品中鉴定L.monocytogenes。

免疫学方法:使用单克隆抗体的ELISA已被开发用于鉴定食品中的李斯特菌。

7

预防与控制 (Prevention and Control)

卫生措施

表面消毒:对食品接触表面进行有效的卫生处理可以预防李斯特菌病。

规范操作: 良好的卫生习惯、良好生产规范和卫生设施是操作程序中最合适的策略。

高危人群防护: 建议易感人群(孕妇、老年人和免疫抑制者)避免食用未经巴氏消毒的乳制品以降低风险。

法规与生产控制

法规:标准化的法律法规和对肉制品生产的控制应是保护食品免受L.monocytogenes污染的根本途径。

生产链控制:在食品生产链的不同阶段,防止细菌在加工厂传播是保护食品的最重要方法之一。

管理体系:实施HACCP方法并建立有效的关键控制点,可以显著降低许多加工食品中李斯特菌的污染水平。各国采用的冰淇淋/冷冻甜点巴氏杀菌标准对于减少李斯特菌病具有重要意义。

大肠杆菌(Escherichia coli)大肠杆菌是众多可进入动物源食品的病原微生物之一,被认为是粪便、土壤和水污染的可靠指标。一种新兴的克隆差异型大肠杆菌最早于1982年被确定为重要的食源性人畜共患病原体,当时它与美国爆发的严重血性腹泻有关,而这种腹泻的源头被追溯到食用未煮熟的汉堡包。

大多数大肠杆菌是动物和人类胃肠道(回肠下段和大肠)的正常居民,而另一些则对人类具有致病性。大肠杆菌具有人畜共患性质,构成公共卫生危害。产志贺毒素大肠杆菌与全球范围内多起危及生命的食源性疫情相关。

1

病原学特征 (Etiology)

基本特性:大肠杆菌是一种属于肠杆菌科的革兰氏阴性杆状细菌,长度可达3微米,能发酵葡萄糖和其他糖类,有周生鞭毛使其能够运动,并常有菌毛。

致病性分组:根据其毒力特征,可分为五个致病性组:肠道集聚性大肠杆菌(EAEC)、肠道出血性大肠杆菌(EHEC)、肠道侵袭性大肠杆菌(EIEC)、肠道致病性大肠杆菌(EPEC)和肠道产毒性大肠杆菌(ETEC)。

主要致病血清型:O157:H7是最著名的血清型之一,其致病型可引起人类食源性感染。它是一种广为人知的产志贺毒素细菌,也是主要的食源性和人畜共患病原体。

2

流行病学特征 (Epidemiology)

全球公共卫生问题:大肠杆菌O157:H7是最重要的食源性病原体之一,在世界各地报道日益增多,是导致全球暴发的新兴食源性病原体。据估计,仅在美国,每年就有约74000例病例和61例死亡归因于该菌。

主要宿主:牛是大肠杆菌O157:H7的主要宿主。其次是绵羊和山羊。一些研究报告称,小型反刍动物通过粪便排菌也是人类感染的来源之一。此外,也从马、狗和鹿中分离出该菌。

主要传染源:未煮熟的牛肉、受污染的碎牛肉以及其他牛源性食品被确定为暴发中的主要感染来源。牛奶和乳制品也是其来源之一。

促发因素:大肠杆菌O157:H7感染发病率上升的主要促成因素包括饮食习惯的改变、大规模餐饮、复杂且漫长的食品供应链(国际流动增加)以及不良的卫生习惯。

近期趋势:然而,最近关于该菌在牛肉和乳制品中出现水平的报告有增加的趋势。近年来已开展了一些研究来评估其在肉类和奶类等动物源性食品中的出现情况。

3

传播途径 (Transmission)

主要途径:人类感染大肠杆菌O157:H7最常见的传播方式是食用受污染的食物和水。它也可以通过人与人直接接触以及偶尔的职业暴露传播。

大肠杆菌O157:H7的储存库和传播

doi: 10.3389/fpubh.2022.1045599.

污染过程

屠宰环节:在加工厂的屠宰过程中,通过皮肤到胴体或粪便到胴体的转移导致胴体污染,这是人类感染的主要风险因素。

后续环节:交叉污染也可能在加工厂的后续加工、零售市场的牛肉分销和储存过程中发生。

4

致病机理 (Pathogenesis)

关键毒力因子:细菌的致病机制包括毒力因子、志贺样毒素和黏附因子。

黏附与损伤黏附素基因(Intimin gene):该基因负责细菌与肠道细胞的紧密黏附,导致出现黏附/清除(A/E)病变,并擦除肠细胞刷状缘的微绒毛。

细胞结构改变:细菌黏附后会破坏微绒毛,并改变肠细胞的细胞骨架结构。

志贺毒素(Shiga toxin):志贺毒素的产生是导致出血性腹泻和溶血性尿毒综合征的核心。O157:H7菌株产生志贺毒素1(stx-1)和志贺毒素2(stx-2)。毒素会刺激细胞分泌并杀死结肠上皮细胞。

5

临床症状 (Symptoms)

潜伏期:潜伏期为2至10天。

主要症状:感染后出现腹泻、腹痛、呕吐。最初可能是伴有腹部绞痛的腹泻,几天内可能转为严重的血性腹泻,通常没有发烧。

严重并发症:可能导致出血性结肠炎、伴有急性肾衰竭的溶血性尿毒综合征(HUS)和血栓性血小板减少性紫癜(TTP)。

6

检测方法 (Detection)

金标准:大肠杆菌O157:H7的培养分离仍然是鉴定的金标准,并辅以生化测试。

选择性培养基:添加了头孢克肟和亚碲酸钾的山梨醇-麦康凯琼脂(SMAC)是分离O157:H7最灵敏和鉴别性的培养基之一。O157:H7不发酵山梨醇,因此在该培养基上会形成无色菌落。

免疫学方法:多种免疫测定技术和血清学技术可用于特异性诊断。

分子方法:PCR-ELISA、多种qPCR方法、环介导等温扩增(LAMP)等是检测志贺毒素的主要有效方法。

7

预防与控制 (Prevention and Control)

通用原则:预防由大肠杆菌引起的食源性疾病的方法与其他食源性细菌病相同,但由于其对幼儿的严重后果,需要特别注意。

养殖场策略:在养殖阶段采取干预措施,如使用益生菌、疫苗、抗菌剂、氯酸钠和噬菌体,以增加畜群对感染的抵抗力。

加工干预:开发了多种干预技术,如皮肤和胴体清洗、使用抗菌剂、蒸汽巴氏杀菌、伽马射线辐照等。

HACCP体系:在加工环节实施HACCP方法,该方法包括对产品进行微生物测试。

食品安全计划:证据表明,食品处理人员培训、食品经营场所检查以及旨在推广正确食品处理和制备技术的教育项目,是减少公众暴露于食源性病原体的有效组成部分。

结语人畜共患疾病是一个严重的公共卫生问题。大多数人类传染病都是由动物引起的。这些病原体不仅在动物中引起疾病,而且还对人类健康构成严重威胁。本文详细介绍了五种主要的食源性细菌性病原体——非伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、弯曲杆菌、单核细胞增生李斯特菌和大肠杆菌O157:H7。这些病原体具有以下共同特点:

主要特征与危害:

-广泛分布于自然界,以动物为主要宿主;

-具有人畜共患特性,对公共卫生构成严重威胁;

-主要通过受污染的动物源性食品传播;

-可引起从轻微胃肠道症状到危及生命的严重并发症。

许多人畜共患病目前已得到控制,但我们对许多疾病的认识仍存在差距,特别是对疾病分布、病原学、病原体、宿主、媒介生物学、动力学、传播周期、易感因素和危险因素的认识。宿主、病原体和环境之间的平衡可能在任何时候受到人类活动和自然活动的干扰,从而引起人畜共患病的发生。

除前述针对不同病原菌(沙门氏菌、弯曲杆菌等)的传统培养、血清分型、免疫学检测及分子诊断等常规方法外,高通量测序技术正逐步成为重要补充工具。

以16S rRNA测序、宏基因组测序为代表的新型技术,无需依赖传统培养流程,可直接对粪便、食品或环境样本中的微生物群落进行全面解析。

未来预防与控制建议:

1.建立"从农场到餐桌"的全链条防控体系

-在养殖阶段加强生物安全措施,使用益生菌、疫苗等预防手段;

-在屠宰加工环节严格实施HACCP体系,加强胴体清洗和消毒;

-在零售和消费环节加强食品安全教育和监管。

2.强化多部门协作的"一体化健康"理念

-建立兽医、公共卫生、食品安全等部门的协调机制;

-完善动物疫病监测预警系统;

-加强抗菌药物合理使用,遏制耐药菌株传播。

3.推进科技创新与检测技术发展

-开发更快速、准确的分子检测方法;

-研发新型疫苗和生物防控技术;

-利用人工智能等技术提升风险预测能力。

4.加强公众教育与意识提升

-普及食品安全知识,提高消费者自我保护能力;

-加强食品从业人员培训;

-建立食品安全社会共治格局。

5.完善法律法规与标准体系

-制定和完善食品安全法律法规;

-建立严格的食品安全标准和检测体系;

-加大对违法行为的处罚力度。

面对人畜共患病的复杂挑战,我们需要以科学的态度、系统的思维和协作的精神,构建覆盖全社会、全过程的食品安全防控网络。消化道病原菌直接关系到我们的饮食和健康,尤其夏季食物易腐败或受污染,其检测更为重要。只有通过持续的努力和创新,才能有效预防和控制食源性人畜共患病的传播,保障人类健康和食品安全。

主要参考文献

Ali S, Alsayeqh AF. Review of major meat-borne zoonotic bacterial pathogens. Front Public Health. 2022 Dec 15;10:1045599.

Abebe E, Gugsa G, Ahmed M. Review on Major Food-Borne Zoonotic Bacterial Pathogens. J Trop Med. 2020 Jun 29;2020:4674235.

Rahman MT, Sobur MA, Islam MS, Ievy S, Hossain MJ, El Zowalaty ME, Rahman AT, Ashour HM. Zoonotic Diseases: Etiology, Impact, and Control. Microorganisms. 2020 Sep 12;8(9):1405.

Ed-Dra A, Giarratana F, White AP, Yue M. Editorial: Zoonotic bacteria: genomic evolution, antimicrobial resistance, pathogenicity, and prevention strategies. Front Vet Sci. 2024 Mar 8;11:1390732.

Ed-Dra A, Filali FR, Khayi S, Oulghazi S, Bouchrif B, El Allaoui A, Ouhmidou B, Moumni M. Antimicrobial Resistance, Virulence Genes, and Genetic Diversity of Salmonella enterica Isolated from Sausages. Eur J Microbiol Immunol (Bp). 2019 Apr 9;9(2):56-61.

Feng Y, Pan H, Zheng B, Li F, Teng L, Jiang Z, Feng M, Zhou X, Peng X, Xu X, Wang H, Wu B, Xiao Y, Baker S, Zhao G, Yue M. An integrated nationwide genomics study reveals transmission modes of typhoid fever in China. mBio. 2023 Oct 31;14(5):e0133323.

Mughini-Gras L, Kooh P, Augustin JC, David J, Fravalo P, Guillier L, Jourdan-Da-Silva N, Thébault A, Sanaa M, Watier L; Anses Working Group on Source Attribution of Foodborne Diseases. Source Attribution of Foodborne Diseases: Potentialities, Hurdles, and Future Expectations. Front Microbiol. 2018 Sep 3;9:1983.

Dhama K, Rajagunalan S, Chakraborty S, Verma AK, Kumar A, Tiwari R, Kapoor S. Food-borne pathogens of animal origin-diagnosis, prevention, control and their zoonotic significance: a review. Pak J Biol Sci. 2013 Oct 15;16(20):1076-85.

本文转自:谷禾健康

https://wap.sciencenet.cn/blog-2040048-1494414.html

上一篇:[转载]解码宠物猫狗的肠道微生物组:守护毛孩健康新前沿

下一篇:[转载]猫慢性肾病全面科普