博文

思想的本质动态-静态模型构建

||

前言

如辩证法的否定之否定,当矛盾出现的时候,就需要对矛盾问题本身进行否定,这样才能对其本质进行批判性地发展。如下,思想动静态模型为因矛盾的理论,作为矛盾本身被丢入记忆尘埃,并理性地发展。其问题就在于过度依赖思想量化,从而让模型本身脱离思想的真正本质——血肉之躯。

此理论存在极大不足,但核心思想明确,需批判性发展或理性批判,或列入历史尘埃。

理论创作历程:2012年,原始命题:环境决定思想,思想决定性格,性格决定习惯,习惯决定行为,行为决定命运。具体创作经由2017年至2025年7月。

第一章 思想动态模型2.1.1 思想的简介

思想的定义:思想是基于客观存在的事物,反映于人的意识通过思维活动而产生结果或形成观点及观念体系的整个过程。

以上是思想的具体定义,但是当思想在个人具体呈现的时候,就会表现出强度,所以思想不仅包含内容,还需要包含意识活动中形成的强度(关于思想的强度,会在后续内容给出)。所以思想由以下几个部分构成:

一、条件;

二、推理过程;

三、推理结果;

四、强度。

问题:为什么思想需要包含形成思想的过程?

思想必须可以被正确传递,否则思想存在的意义就只与个人有关。何为正确传递?向第三者传递一个结果A,假设结果A来自于条件B和条件C的组合,如果第三者不具备条件B和条件C的认知,他将不会建立一个完整的A结果,A对他来说只是一个待判断的问题,所以他并没有完整的关于A的形成过程,A对他而言不是思想,而是待解决的问题。所以为了能够保证思想被正确传递,就必须保证形成思想的过程和思想一同被传递,只有当思想包含了过程时,思想才能在第三者被正确传递,思想对第三者来说才是思想,否则就不是思想。考虑到思想都必须传递到第三者,思想就必须包含过程。如果思想无需传递给第三者,那意味着将人类几千年的智慧结晶置于虚空,所有的知识都不会被记录。

准确来说,思想包含两个部分,内容部分:条件,条件组合,条件的组合结果;呈现部分:强度。

2.1.2 思想类型

思想分为两个部分,内容部分和呈现部分。给思想划分类型,就属于内容部分。

思想包含三个大类:真、自身之外、生存意志。

真包含了所有之于自己的思想和不同系统的客观相对真理。自身之外包含了个人对与他人或外界的主观思想。生存意志包括性欲、食欲、求生欲。

之于自己的真,结果表现为存在感。

2.1.3 思想的产生

长时认知的定义:长时认知是长时认识或对认识进行组合形成的长期记忆。

因为思想的根本来源是原始认知,原始认知包含了认识系统的认识结果,所以,组合形成的思想也包含了所有由这些原始认知形成的思想。相对而言,人的认知里包含了大量的对立的事物,所以,形成的思想也包含了大量的对立的思想。

问题:一个人的长时认知里同时包含了对立的长时记忆,那么他形成的思想是否同时包含由对立的事物形成的对立的思想?这种形成是否需要经过人的主观意志?譬如说,一个人是否可以在包含对立原始认知的同时只形成其中之一的思想,而没有形成与之对立的思想?再譬如说,一个人同时认知到正义与黑暗的事物,他的思想里面是否也同时具备了正义和黑暗的思想?

一个人若具备了形成某种思想的完整条件,他就会在潜移默化中形成相关思想。大部分思想都是在环境刺激下,索引相关的长时认知或思想,并以此为条件,组合形成新的思想。

对于上面提到的问题,如果一个人认知到恶劣的事物,但他不具备具体的形成条件,那他就不会形成相关思想。

例:

假如有一家银行漏洞百出,而存在某个工作人员非常清楚这些漏洞,他可以悄无声息地利用漏洞谋取巨量的财富而不被发现,但是如果对他来说他不具备形成暗中谋取利益的动机条件,他就不会去跨越这个界限,甚至不会有这样的想法。他没有太大的现金需求,或者是出于对工作热爱,对上司的忠诚态度,还可能是源自对法律的敬畏,都会限制他形成利用漏洞牟利的思想。

所以,最终决定具备什么思想,必须具备形成相关思想的完整条件。但是一旦具备了所有条件,就会悄无声息地形成。形成的催化剂就是生存意志,只要环境刺激相关记忆,个人的意志就会在潜意识里对记忆进行相关索引,从而让刺激的所有相关记忆组合,形成相关思想。如果这个工作人员面临极大的经济压力,那即使他现实中没有采取行动,但在他的思想深出大概率已经产生了一个邪恶恶念头。

结合思想的类型,思想的产生源于对真、自身之外或生存意志的需求。在本篇第五章精神与躯体将需求解释为P与情绪值的差驱动的行为,所以思想的产生本质上是P与情绪值之差驱动的需求行为。

2.1.4 思想的划分

思想划分为主体思想和非主体思想,个体同一时刻可以具备至少1个或多个想法。其数量一般受到大脑工作容量的限制为4±1个容量,具体可参考文献2.3(工作记忆文献)和文献2.4(“注意焦点”模型与“4±1 组块”极限)。

个体想法会暂存于工作组块中,并在其中经行处理、选择和主体呈现。个体是否可以具有0个想法?理论上没有0个想法,0个想法的感觉只是因为想法极度弱化,从而感觉没有想法,但是个体思维活动时时刻刻都在运作之中。个体可以非常趋近于0想法,但是不能做到绝对0想法。

主体思想:人在具体时刻感知到的最强烈的思想称之为主体思想。也就是4±1 组块中呈现的主要的想法,或最强烈最清晰的想法。

非主体思想:人在具体时刻感知到的除最强烈的思想之外的所有思想称之为非主体思想。

主体思想的特点,从定义可知,主体思想可以是人的任何思想,只要其瞬时强度最大,就可以称之为主体思想。

思想存在主体和非主体的区别,主体思想就是主导个人的主要思想,非主体思想就是未主导个人的潜在的思想。从这个划分可以得知,任何思想都可以在对应环境刺激下成为主体思想,这个演化的过程,是由工作记忆刷新和转换焦点的结果。

主体思想与非主体思想的第一性质:时效性;

主体思想的强度最大,其次,主体思想在更替之前,都具有掌控个体的一定的时效性。时效性源于工作组块具有时效,而且在主动记忆或信息重复干预下,记忆时长会显著变大。所以主体思想具有时效性。非主体思想存在于不同的工作组块,也等同地具有时效性。

4±1 组块并不绝对代表主体思想和非主体思想的数量,但是可以确定的是,某时刻,个体的主体和非主体思想的数量的确有限。

2.1.5 个体意志逻辑思想解释

在本篇第八章,个体意志被解释为以思想集合为内容指引,受精神驱动的行为。那个体需求、认识、思想、精神、情绪又是如何运作?

个体生来,不具备任何认识,自然不具备任何思想,也不具备情绪值。但是个体具有精神,精神不仅受到P与情绪值的差值驱动,还受到躯体潜能的需求驱动,表现为对食物的需求,以及潜在的本能,这些本能均能产生精神。所以个体先是受到本能的需求驱动,产生精神,同时需求会引导认识,从而结合本能需求产生思想,思想形成情绪,情绪值与P存在差异,会引导精神和需求的变化。需求又再返回认识,同时受躯体本能需求共同作用,形成动态变化的运作模式。

这里与叔本华的所述需求获得满足之后又会变得空虚,从而再次产生需求,处在一个永恒的需求和空洞之中,具有相似的效应。

2.1.6 组合基本原理组合原理包含对改造和组合,其中改造是改变认知的尺寸、形态样式等,组合则表现为抽取某些部分认知的某些碎片进行组合。意识对认识、认知或思想的组合为相对真理。如果个体具有需求,个体意识就会根据已知的事物进行组合。

例:

当一个人去往一个完全陌生的地方时,他对这个地方没有任何认知,所以他会在现有认知和思想记忆下,幻想目的地是什么样,假如目的地是一个草原城市,可能会有这样的组合。首先映入眼帘的是净澈无边的天际,其次是绿草平铺的低矮起伏的草原,和那竖立于天际线的高楼大厦,这里面依赖于天空、草原和高楼的组合,而这三者都只是个体意识对记忆碎片的提取和组合的结果。

幻想未知或将来的事物是意识生命体普遍的现象。个体意识对认知的组合则为相对真理。

组合原理于个体客观存在的论证:反证法,假如个体不具备对认知认识和思想的组合,个体的任何认知和思考结果都将与客观完美一致,而且也不会有任何创新,更不可能发展和发明出不存在的事物,例如文字、汽车、电脑、手机等等,这与事实相矛盾。其次,假如个体不具备对认知组合的能力,他的生活范围将不可能有任何扩大。因为他的认知完全属于客观事实,此时等同于个体生来就身处一个与世隔绝的监狱,把监狱比作当前宇宙,人类初始对宇宙之外不具备任何认知,这是客观事实。宇宙之外与人类当下的宇宙形成了完美的隔绝条件,但是当下依旧能延申出多重宇宙、平行宇宙等概念,足以说明,人类具备对认知的组合能力,这是一个普遍的相对真理。

个体的认识、认知和思想都具备组合基本原理:

认识与认识的组合:如上面个体幻想去往一个草原城市的例子。

认识与认知的组合分为两部分,一部分与认识同认识的组合一样,另一部分是与思想的组合,因为认知包含了认知认识和思想,思想是内容部分。第二部分就例如人类在当下的认知下对宇宙之外的认识。

认识是基于认识系统呈现到个体意识的结果,此时并不具有主观性,所以认识是相对真理。从认识的过度,就是认知,即“认识到什么...”就是认知。认识主要识别的强调动态过程——认识的过程,认知主要强调事物呈现到个体意识后的结果,思想则是在精神驱动下对认知有意识或潜意识的组合(包含组合的认知、组合过程【组合的逻辑、先后顺序等】、组合结果),但是为了便于区分,认识不仅只是动态的认知过程,还需要包含原始的认识。所以,从数量上来说,认知>=认识,认知>=思想,认识和思想则无法比较。综上所述,可以理出组合原理。

组合基本原理(从结果上来说):

1. 认知与认知的组合为认知或思想;

2. 认知与思想的组合为思想;

3. 思想是认知的子集。

组合的驱动源泉:个体需求;

论证:假如个体没有任何需求,包括个体意志的任何需求,个体就没有行动的指引目标,需求是我需要什么,具有目标性,目标就是思想的结果,根据2.2.1思想的定义,思想包含结果,没有结果,自然等同没有思想。

思想的运作与个体精神有关,精神参考本篇第五章精神与躯体。精神具有一个向情绪值靠拢的量,情绪差值作为驱动的根本,具体的内容就是需求。

只有当个体对某样事物具有需求的时候,才会主动进行幻想,所以认知组合的驱动来自于个体需求。当然不排除无意识的组合,例如睡梦中个体对记忆碎片的提取和利用。

组合的复杂度:个体对组合的复杂程度取决于需求,需求越大,组合的复杂程度越高。

所以,个体的需求决定了对记忆的组合和组合的复杂程度。

机械性组合(人工智能)与意识生命体的组合区别:组合强度不同。人类的视觉、听觉、触觉、味觉等人工智能永远无法完美地模仿,而由此而来的思想和认知强度人工智能永远无法具备。

2.1.7 认识的基本性质

从思想的定义出发,来探讨思想的本质。思想来源于认知,认知来源于认识,认知是认识的结果。认识、认知和思想并非单独运作,而是同时运作,并处在动态的变化之中。并不是所有认识都会被大脑存储,瞬时记忆不会被存储,记忆模式参考文献2.1,瞬时记忆即为"感觉记忆",其记忆时长为1秒左右,瞬时记忆时间很短,大量的信息未经过加工,处于一种原始状态,如果不予以注意,就会很快丢失。短时记忆2.1是介于瞬时记忆和长时记忆2.1之间的一个过度状态,短时记忆的记忆时长为15到20秒左右,其信息经过加工、编码便可以转为长时记忆,否则就会被遗忘。长时记忆主要来自于短时记忆的加工、编码处理,但长时记忆也有来自对长时记忆的重新组合,并经过短时记忆到长时记忆的加工编码。长时记忆可以保持很多年甚至是终身。

认识的定义:认识是触觉、视觉、听觉、味觉等其中一种或任意之间的组合经过接收、编码、存储(信息加工过程)客观事物反映于大脑的整个过程。

认识新定义的区别:为了划分认识、认知和思想,本书定义的认识需要全部满足相对真理,所以不包含对记忆的提取和利用过程。

基础条件:个体认识为相对真理。

基于三维时空,认识的性质:相对真理性。

认识是个体认识系统对客观事物的客观呈现,其呈现结果可能无法判定或并非客观真实状态,但是结果一定是对客观的相对呈现。认识系统颜色分辨能力就是对光的电磁波的分辨。所以,认识具备相对于三维时空的相对真理性。

基于认识系统:

一、认识的第一性质:结构虚幻性。

论证:

认识系统都具有认识能力的限制,所以,认识系统下的认识都具有统一的性质——虚幻性。

二、认识的第二性质:结论真实性。

结论真实表现为客观规律。例如1+1=2。我有一个打火机,我朋友又送了我一个,所以我有1+=2个,物质不能凭空产生,也不能凭空消失,所以我有两个打火机为客观真实。其次我知道某条高速全程限速120公里每小时,这个认识结论也客观真实,认识具有时间限制,与认知不同,认知都是相对真理,认识的时间限制就是120公里每小时的限速其时效只对认识时段有效。因为认知组合不会在意时效,所以可能会因为其他情况临时改变限速的问题,而导致判断依旧基于120的时速而出现错误。

三、认识的第二性质:认识强度。

认识强度,也就是认识事物的印象程度。对于认识强度,取决于三个主要条件:

1. 感官的认识能力;

2. 个体的主动性;

3. 认识的重复次数。

感官的能力取决于个体,不同个体具有不同的感官能力,例如每个人的视力都不一样。个体的主动性可以让个体更容易将认识聚集于被认识的事物,从而提高认识的强度。认识的重复次数越多,印象就越深刻,强度自然就越强。

四、认识的第三性质:连续性和间断性。

连续性基于线性时间的连续,个体认识也具备连续的过程。间断性当然是当个体认识场景转换时就会出现间断。

2.1.8 认知的基本性质

认知:认知是个体的认知与认知或认知与思想的组合结果。

为了便于理解,这里增加长时认知和短时认知。和长时记忆、短时记忆相对,只有经过处理的短时认知才会成为长时认知。

所有认知都可以从主观意识改变其形态,形成新的认知,成为思想集合的元素,也可以成为认知的组合因子。

问题:主观意识如何改变认知的形态?

意识中,人的思维可以随意改变其形态而不需要与其它认知组合。形态包括大小,位置变换,各种模式的增添和裁剪等等。这个结论来自于个体经验,具有完整认识系统的意识生命体都可以做到。例如在脑海中构建一个正方体,个体意识中可以对正方体经行各种形态的变换,以及对其实行添加裁剪等。

基本条件:组合原理。

一、认知的第一性质:结构虚幻性。

论证:从结构上,部分认知就是认识,认识具有虚幻性,认知也具有虚幻性。根据组合原理,认知可以进行组合,最原始是源于对认识碎片的组合,对认识碎片的组合,依旧满足虚幻性,当然个体可以从主观意识完善虚幻部分,但是完善之后,并非客观事物的真正状态。其次,物质的细节个体无法完美还原,所以认识组合为认知结果是虚幻的,当然认识与认知的组合,结果自然也具虚幻性。

二、认知的第二性质:部分结论真实、部分结论虚幻。

从结论上,即为对客观事物的状态或运动变化的反映,部分结论满足系统条件限制,结果为客观状态的客观反映,其真实性源于认识的结论的真实性。部分结论虚幻,例如,扩充前面认识的例子,高速时速限制的问题,因为个体缺少对环境的完整认知,不能时时刻刻更新认识结论,所以可能高速的时速限制改为100公里每小时,而个体在认知中依旧保留120公里每小时的时速。等同地,与之发生组合的认知结果也会出现错误或者不可判定,表现为虚幻性。

三、认知的第二性质:认知强度。

认知强度是一个相对较抽象的概念,但是可以理解。例如我因为工作,每天需要经过同一个十字路口,我可能并不太在意十字路口周围的环境,但是久而久之,我对这个十字路口就非常熟悉,即使往后多年,我去了其他地方,只要我主动回忆关于曾经工作的这个地方,排除居住和工作环境,首先映入脑海的,就是这个十字路口。其认知强从重复次数上得到加强。而相对于那些只去过一两次的地方,很显然被埋没在我的记忆深处,所以这就体现出了认知在重复次数上可以对强度进行叠加。

认知本质上就是记忆,大脑形成记忆的过程,是在神经元之间建立新的连接或强化已有的连接。每次记忆被提取或再次输入相同信息时,相关的神经通路就会被激活一次,从而实现记忆强化,具体参考文献2.2。

当然,认知强度不仅只取决于重复次数,还取决于感官的认识能力和主动性,个体主动性表现为强化神经通路,加深记忆,

四、认知的第三性质:连续性和间断性。

认知来源于认识、认知与认知的组合,认识具有连续和间断性,认知自然也具备连续性和间断性。

2.1.9 思想的基本性质

问题:思想是否包含短时认知?

思想包含部分短时认知和部分长时认知,所以答案是包含。虽然很多短时认知并不会被存储为长时认知,但是短时认知却是数量最庞大的部分。很多瞬间产生的想法,无法被记住,但却组成了个体生活中最普遍的思想方式。

问题:思想与认识是否存在交集?例如认识到某条高速限速120公里每小时,是否是思想?

从思想的角度来理解,我认识到在某个时段,某条高速限速120公里每小时,其本质上是两个认知条件的组合,在某个时段和高速限速12公里每小时。虽然认识上这两个条件一起存在,但是思想与认识存在本质的区别,认识是接收、编码和存储的过程,而思想是思维活动的结果,即使两者看似相同,但是存在本质的区别,所以思想和认识没有交集关系。

一、思想第一性质:结论部分虚幻,部分真实。

根据组合原理,思想源于认知,思想是认知与认知或思想的组合结果,以结果而论,思想是认知的子集。思想是源于需求而产生的想法,所以思想是需求与认知组合后产生结果,结果可能为客观性,但是去产生的动力源泉则来自主观性,为主观需求驱动。

思想是想法和结论,所以不具备三维视觉结构。结论部分虚幻,部分真实,源于认知,认知具备部分结论真实,部分结论虚幻,思想自然也具备。

二、思想第二性质:思想强度。

思想来源于认知,认知具备强度,思想也自然具备强度。思想可以看作是需求与记忆的组合下产生的想法。记忆具有不同的强烈程度,也具有不同的深刻程度,最容易被想起的记忆会首先参与需求的组合,形成思想。记忆本质上就是认知,只是换了个叫法。对认知的重复次数等同对某样事物的不断重复,会加深记忆,这在认知的强度性质中已经给出解释。

三、思想第三性质:独立性。

从内容上来划分,思想是树形结构(本章后续会给出),部分思想之间不存在干涉,因为神经震荡同步机制会暂时隔离不同想法,具体参考文献2.6(震荡隔离的理论文献),但是任何思想之间强度一定存在关联。因为思想从始至终具备连续的树形结构的形成过程,虽然思想之间存在独立性,但是强弱性会在思想共同呈现到工作记忆时互相影响(后续分析会给出)。

三、思想第三性质:逻辑性。

思想是条件、条件组合和条件组合结果,具备完整的逻辑,所以具有逻辑性。思想具有逻辑性解释了为什么每个人会有异常坚定的想法,从他的角度来看,外界的一切都无法动摇,这就是因为思想具有逻辑性,他的思想是就有完美的逻辑,除非他认知到完全不一样的真实的事物,否则,逻辑不可动摇,就例如1+1=2不可动摇。所以,思想的逻辑性,也至关重要。

2.1.10 小结:以上便是思想的基本性质,从思想的性质不难看出,思想有两个重要的部分,其一是强度,其二是内容。内容引导行为,例如善、恶,强度表现行为强度,例如善的强度、恶的强度。下文将以思想强度为基础,继续分析思想,对思想强度进行深度解析。

2.1.11 思想强度性质

一、思想强度第一性质:叠加性。

思想强度叠加性简称思想叠加原理。

论证思想强度的叠加性相对比较复杂,其方法是基于理论分析。同时理论还需要结合神经科学进一步论证。

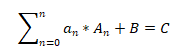

思想强度叠加性依赖于认知和需求,认知强度和需求强度决定了形成的思想强度。理论上它们之间成正比关系。但是可能并非完全正比,至少可以确定的是存在特定的正比比例系数,它们之间以此比例系数成正比。假如认知强度为A,需求强度为B,形成的思想强度为C,一定存在两个比例系数,并且满足:α*A+β*B=C。此即思想的强度叠加原理。

但是最需要关注的是α与β的值,因为比例系数才是真正决定思想强度的关键。

可以将思想强度以逻辑的清晰度来理解,因为如果个体对一样事物的思想强度极强,就意味着他的思维条件十分清晰,个体对于越清晰的事物,其理解自然越强,所以,与之相关的思想也就越强。这里的强也满足思想强度叠加性。认识越全面,越清晰,认知就越清晰,当需求组合形成思想的时候,形成的结果也就越强烈。

从神经科学上来解释,重复次数越多,记忆越深刻,细节认知也越全面,当以更深刻和更全面的认知组合条件,形成的结论,个体自然也越坚信,个体的坚信程度就思想个体思想的强度。所以,从重复次增多,建立强烈的思想来分析,等同于,不断增加A的认识强度,C的认识强度也会增加,所以,对于同类的思想或认知,思想强度具有线性叠加性。

相对于现实,个体的思想往往并非单一的认知和思想组和,而是受到个体处于某种环境下,能感知的所有思想的认知的组合。思想的组合强度公式则表现为:

C为主体思想,C代表的是当前正在被个体主要关注的想法,也就是最强烈的想法。上面式子呈现的比例系数是不同认知内容之间的相似度,认知包含参与组合的思想为An部分,思想强度则呈现的是在当前环境下的真实认知强度,需求强度为B。(特别注意:这个式子代表的是思想的组合强度,并非代指具体内容,例如两个不相干的事物,无法组合在一起,但是只要被意识,间接的组合过程中,强度一定存在关联。所以这里强调的是强度)

需求具有时效性,与精神相同,需求是具体作用个体之后产生的状态结果,具有作用于个体的一定时效,其时效长度取决于其强烈程度,对一样事物的需求越强烈,在获得满足之前,需求会具有更长的需求作用时效。但是An随时处在动态变化之中,就会出现第一种情况:C的失控。C可能会因为认知或环境刺激,不断处在复杂的运作中,从而导致主体思想变得越来越强烈。并且在叠加的过程中,主体思想强度随具有衰减性,但是当环境或认知的组合,源源不断涌入时,就会导致主体思想越来越强烈。

第二种情况,当出现矛盾的思想时,An和C的关系表现为关联性,关联性越强,组合强度就是正相关,反之就是负相关,负相关在于不关联思想之间存在资源竞争,从而会互相抑制强度。

第三种情况:正向关联的认知,会叠加强度,叠加的强度与关联度成正比。

从神经科学解释,两种想法之间几乎不存在关联,就等同神经元之间并没有建立通路关系,或者对应思想的记忆神经元之间建立的连接极弱,其关联性就越低,所以,只要关联性越低,当其中一种想法产生时,另一种想法可能极弱,或几乎不被感知,即使存在感知,两者也没有多大的关联,两者的存在主要表现为资源竞争关系,因为工作记忆依赖连续的记忆资源池,当某个想法变得强烈时,会挤占资源,从而导致其他槽位精度下降,即想法强度或清晰度降低,可参考文献2.5(资源动分配导致容量浮动)。

重要结论:思想的关联性不仅可以解释同类思想具备叠加性,还能解释为何矛盾的思想也具有正向叠加性,因为矛盾的思想具备较高的关联,神经元之间存在直接的联通关系,所以思想强度是加强状态。抑制状态则表现为关联性极低或没有关联的情况,会出现资源竞争,所以,不关联思想如果参与组合,思想强度就会被抑制。可能表现出反而变弱的状态。

C的范围分析:

1. 可以确定的是思想的强度最小值为0,如上式即C>0或C=0,C并不会小于0,因为C是思想强度,真实存在,但是认知组合会产生与C内容相反的思想,从而体现出不同比例系数下差生的思想。

2. 思想的强度否存在一个最大值?可以确定的是一定有一个上限值。因为思想的本质来自于各种条件的组合,不被存储的瞬时思想的强度一般都较弱,能被记忆为长时思想的思想,其强度会较强,所以在排列思想的强度时,可以根据思想的数量去排列,假设思想的数量就等于思想的最大强度。理论上来说,人可以产生无限量的思想,但是形成某种思想,一般都需要一定的时间跨度,但是人的生命是有限的,也就意味着人可以形成的思想数量是有限的,也就意味着思想的最大强度是有限的。

所以得出思想的强度C的范围为0到某个有限的范围。

为了更好解析思想的强度,需要定义一个强度度量,条件的强度和组合结果的强度统称为强弱度,用Q作为其简写的统称。

二、思想强度第二性质:静默性。

思想强度需要完全对立或者完全契合的认知才能完全呈现。例如最常用的智能手机,对于现代人而言,手机占据个人生活信息和日常需求大半部分,从日常消费到工作交流,再到与亲朋好友的联系。当手机在的时候,我们并不会太在意手机的重要性,但是一旦手机丢失,就会陷入困境,尤其是一个人的时候。这就等于是有和无两种状态下的思想的强度性,有的想法是很平常,无的时候会突然感到极其重要。

思想强度的静默性就是当没有同类思想的唤醒或没有对立思想的刺激下,思想会逐渐淡化然后静默,如果静默思想不被注意,静默的思想会逐渐消亡,就是从工作记忆消亡的过程,如果没有新信息绑定,工作记忆会在18到30秒后,基本会进入消亡阶段。所以思想具有一个最大的强度和一个的静默强度。并且思想在后台运作基本都以静默强度存在。现实中是个体的思想随时处在动态变化之中,环境的刺激也随时在动态变化,所以思想可能会很长时间处在工作记忆里面,但是其强度并非最大强度,而是静默强度。

2.1.12 思想结构与思想宿命思想的结构为树形结构。思想都以树形结构呈现,无论思想经过多少次迭代,但从最原始的认识开始,思想至少存在一阶的树形结构,即从原始条件推证到结果的过程。树形结构是思想的本质结构,思想不仅来源与认知组合,思想之间也会进行组合,产生新思想,当产生多阶结构时,即使形成的思想与原始的某些条件看似毫无关联,但本质上不可分割。

当然,形成某个想法并不是很重要,很多想法在很多人之间都会形成,这是共性,唯一不同的是,想法的强度不同,这才是最为重要的一点。

思想的产生方式:

一、客观刺激,称为环境刺激。这有两个方向,其一是刺激回忆起长时思想,其二是透过认认识转化的认知组合形成的新思想。

二、主观回忆,自主性回忆起过往的长时思想,或者透过对思想和认知的组合形成新的思想。

思想的消亡方式:

思想和记忆一样,只有被编码和存储的短时思想才能成为长时思想,短时思想和长时思想与短时记忆和长时记忆相对。许许多多没有被编码存储的短时思想都会消亡,被记忆的长时思想会在环境的刺激或者主观的回忆下被记起。短时思想的消亡方式就是没有被编码存储的短时思想超过了记忆的时长(一般在20秒左右),就会被遗忘,既消亡。长时思想不存在消亡的问题,所以长时思想谈的是被取代的问题。当环境刺激产生新思想的时候,长时思想就会逐渐从的意识中淡化,直到不再被感知,从而完成思想的替换或取代。

短时思想也存在取代的问题,周围的环境时时刻刻都在刺激认知的组合,短时思想总是在环境的刺激下源源不断地产生,很多短时思想甚至在其真正消亡之前就被新思想取代,短时思想同时都在进行着取代,消亡和编码存储为长时思想。

问题:消亡的短时思想与被存储为长时思想的短时思想的占比分别是多少?

这是一个无法获得准确解答的问题,但是可以确定的是大部分的短时思想都会消亡而不会被编码存储为长时思想,只有很少的短时思想,才会被编码存储为长时思想。

问题:主导个人的短时思想和长时思想在时间上的占比各是多少?

因为这个问题会涉及到性格,所以这个问题留到对性格的解析之后,具备足够条件时做答。(待解决)

思想的强度转化:

在思想消亡或者取代中,思想的强度发生了变化,对于同是长时思想,主体思想的转化,是取代的问题。假如思想A是主体思想,当个人在环境刺激或主观回想导致思想B的强度大于思想A的强度时,思想B就会成为主体思想。此时,思想A不会立马完全进入休眠,而是以竞态的方式存在于人的意识中。个人还能感知到这种思想的存在。

如果思想A是短时思想,思想B对思想A就是取代。

思想的取代或竞态:

思想的取代在于其强度发生变化,从而出现取代,其取代的根本来源,在于引起强度变化的外界条件或主观因素。外界环境的刺激,也是一种思想的组合过程,人的大脑会对接收到的事物进行分析,而后在记忆库中对其进行索引,寻找类似的记忆,这些记忆可以是思想也可以是原始认知。当新组合的思想其强度大于原始主体思想的强度,新的思想就会成为主体思想,从而完成取代。

从思想的取代过程来看,思想要实现取代,必须做到新思想的强度大于主体思想的强度,当然这种强度是其静默的强度。如果新思想的强度小于原始主体思想的强度,就不能完成取代,而在意识中呈现出竞态的模式。思想的取代,从神经科学解释为记忆模块刷新想法时,该想法的强度最大,就会成为主体思想,从而让其他组块思想以竞态模式存在。静态模式也即静默性。

思想要抵达真实的强度,必须出现完全对立的思想,或者是完全契合的思想。所以可以以平衡状态作为无递增的原始值,从相反或契合的两个方向递增,新思想的强度也会随之递增。所以新思想的静默强度与组合条件的对立程度或契合度成正比。

认知和组合的推论

如果个体具备比较统一类型的思想或认知,在没有或没有过多相同类型思想或认知的干预下,个体会对此类型思想进行不断强化和组合叠加,其类型不变,但是其强度得到了更大的强化。

所以个体在没有外界的干预下,假如他秉持了主要的悲观思想,那么他将会越来越悲观,反之如果是乐观,他将会变得越来越乐观。

由此延申出来的推论,可以得出很多结论,例如个体的某些极端思想,或极端性格,其本源很可能就是来自于思想或认知的局限叠加。

但是不可否认,任何个体,都或多或少存在某些思想或性格的极端,尤其是在某些特定的环境下,某些个体会表现出令人难易理解的行为。思想是行为的根本,所以其本质很可能就是源自思想或认知的局限叠加的结果。

第一章 思想静态模型

思想静态模型与动态模型的区别在于立足点不同,动态模型立足于神经科学,静态模型立足于哲学。

思想的动态模型就是基于神经科学思想动态变化方式,思想静态模型则来自于思想的树形结构,与动态模型并没有直接关联。动态模型呈现的只是树形结构的最高阶的结果,但是树形结构专注于整体。

在本篇第一章,呈现了思想为树形结构,至少存在一阶结构。树形结构是思想的基本特性,思想都以树形结构呈现。树形结构的最佳例子即为在作的《思想之书》。《思想之书》是一个整体,通过许多思想碎片和灵感融合为一体,最终形成树形结构的归一点“逆向积极”。所有条件和论证都是在为“逆向积极”作铺垫。所有铺垫融合于一体就形成了多阶的逆向积极思想树形结构。

所以,思想的树形结构在每一本书籍的创作之中都能找到印证,这是一个普遍的规律和现象。这些思想反映的正是作者的具体思想。树形结构是静态模型,其注重于整体,静态模型则注重动态变化的过程,依赖于个体的思维活动。正当我将创作的重心放置于此处的时候,我可能会间接忽略了“情绪波动原理”或“意义矛盾的辩证统一”的部分细节,我此刻的行为就体现了动态模型的运作规律。

树形结构作为一个整体,如果整体非常庞大,就不能完全同时在意识中清晰呈现,庞大的树形结构虽然不能以意识呈现,但这正是动态模型的发展结果。所以,静态模型是动态模型的最终实现,动态模型是实现静态模型的具体过程,因为静态模型无法以意识呈现,所以谓之静态模型。

本章将分析静态模型的几个主要性质,用以分析性格和构建情绪波动原理。思想静态模型虽为静态,但是其本质是思想,满足思想的基本性质。在思想的性质之中,主要分析思想强度。静态模型思想为结果性,其具备了一个思想强度,所以,不需要叠加性,但是可以作为认知参与叠加。静态模型思想也不具备静默性,因为静态思想具有一个固定强度,其强度值也并非来自动态模型的实时叠加结果,而来自于客观和总体的叠加结果。

静态模型的思想强度主要由记忆的强度决定,这与动态模型的强度存在本质的区别,动态模型是实时调用或实时合成思想时会产生一个强度,但是比较依赖和需求。相对而言,可以将静态模型看作纯粹的静态专指认知的真实记忆强度,而非呈现后的强度。静态模型的思想强度主要由思想的重复次数和思想的被关注度决定,这两个条件是构建记忆强度的主要方法,也是影响静态模型强度的主要方式。

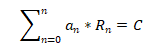

与动态模型的叠加原理相似,也可以同样构建静态模型的叠加原理,相对动态模型,静态模型会简单很多,静态模型的强度公式为:

其中,an是对应组合条件与形成的最终思想C的关联性系数,Rn是组合条件,C是最终的思想。与动态模型相比,静态模型没有“需求”一项。从复杂度上来说,静态模型更加复杂,因为参与组合的条件可以非常多,但是组合方式比较统一,表现为线性叠加。动态模型中,参与组合的条件则比较有限,主要依赖于工作组块和需求。此即动态模型和静态模型的思想强度形成区别。但是以上公式计算的思想强度具有相对的时效性,即记忆具有衰退性,随着时间的推移,即使是长时记忆,只要长期不被激活,就会逐渐衰退,虽然不会完全消失,但是强度会逐渐变弱。

但是就以长时记忆来说,时效性并不非常影响静态思想强度,除非是长期不被激活。所以,在相对短时的状态下,上面的公式完全适用。

https://wap.sciencenet.cn/blog-1767125-1494513.html

下一篇:意义矛盾统一