精选

精选

一场科学与想象力共舞的盛宴,一次跨越亿年的味蕾与知识碰撞。古生物学不再是尘封在岩层中的密码,而化身“时光厨房”里一道道令人称奇的“料理”。由科学家领航的“解码古生物食谱”冒险之旅,用化石拼出展现生物演化的菜单,用数据推演远古生命的“口感”,用动画再现失落世界的呼吸与心跳……

9月12日,上海自然博物馆(上海科技馆分馆)品牌科普活动“螺说古生物餐厅”科普微展览在上海静安区教育学院附属学校开幕。正值首个全国科普月,此次展览由上海自然博物馆原创策划,联合中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、中国科学院南京地质古生物研究所、中国地质大学(武汉)等国内顶尖古生物科研团队,以上海自然博物馆“螺说古生物餐厅”系列动画为灵感,将古生物学知识与最新科研成果有机结合,以生动风趣的策展语言解读我国古生物研究团队20余项重要发现与成果,邀请观众以“食客+研究员”的双重身份穿越时空、激活光影,在“古生物餐厅”中品尝科学的深邃与浪漫。

“龙屎咖啡”从何而来?恐龙蛋做的“活珠子”是什么风味的?“霸王龙版佛跳墙”又到底是什么?……天马行空的“古生物料理”被“端上”展厅,从“小吃摊”“苍蝇馆子”到“西餐厅”“宴会厅”,7道各有妙趣的“菜品”通过图文展板与互动装置,串联起对古生代至中生代时空的想象,让观众在沉浸式体验中理解严肃科学背后的证据链与研究方法。

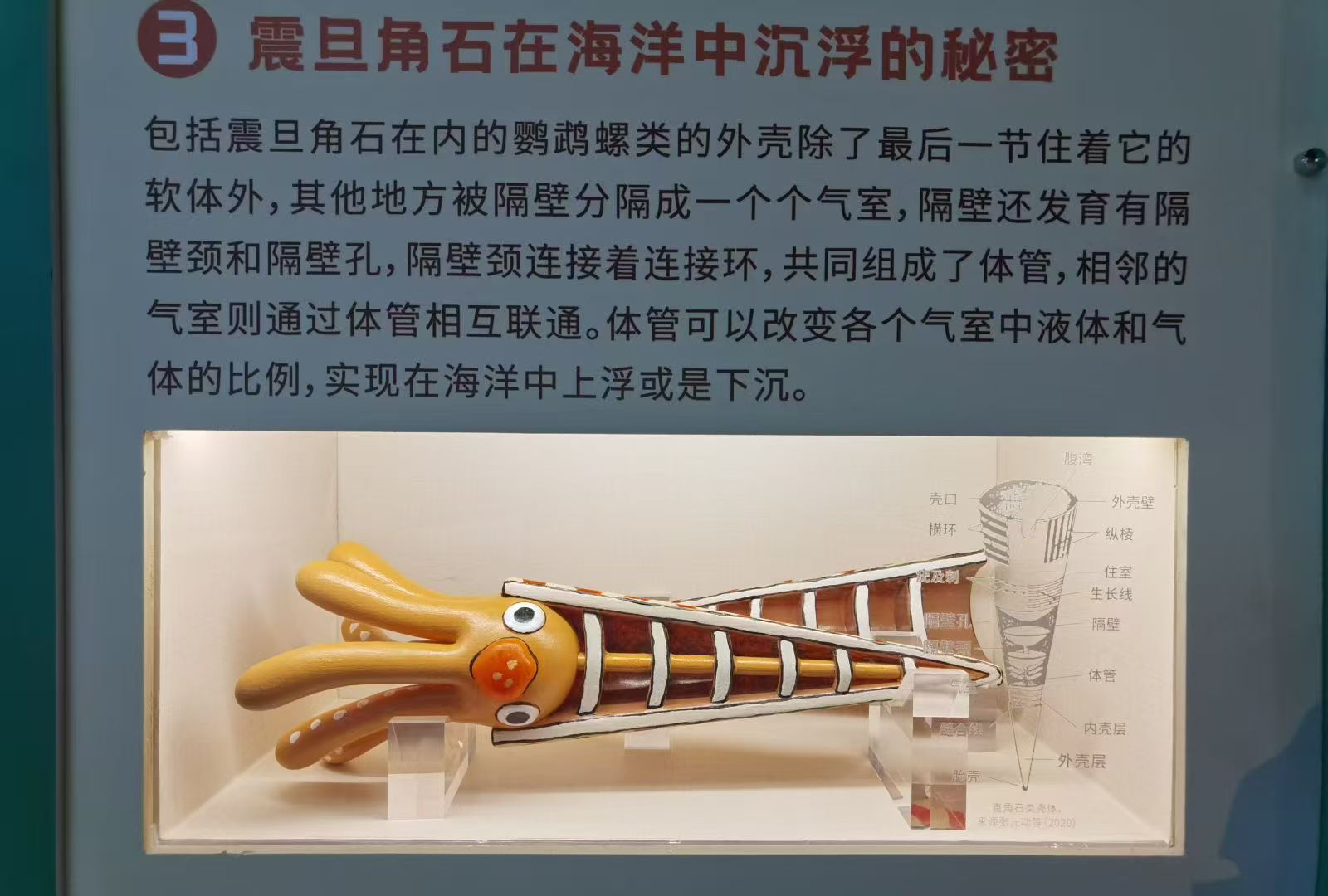

震旦角石,福船水密隔舱的原型?

观众从展览中可以看到,在距今约4.5亿年前的奥陶纪海洋中,生活着一类头足类软体动物——中华震旦角石,它是当时海洋里的顶级掠食者。震旦角石外壳部分形似宝塔,科学家推测其内部没有保存下来的软体应该和现生的鹦鹉螺(注:据Deepsek说,震旦角石和现代仍然存活的鹦鹉螺都属于头足纲下的鹦鹉螺亚纲。这个亚纲的动物都有一个共同特征:拥有一个石灰质的、通常为平旋或直锥形的外壳。现存的鹦鹉螺属于鹦鹉螺目,而震旦角石则属于另一个已经灭绝的目——直角石目。震旦角石和现代鹦鹉螺可以理解为“表亲”关系,而不是直系祖先与后代的关系。它们有共同的祖先,但在演化的道路上走向了不同的分支。)一样长着强壮有力的触手,有鸟喙一样锋利坚硬的口器用以在海洋中进行捕食。包括震旦角石在内的鹦鹉螺类外壳除了最后一节中住着软体之外,其余空间被隔壁分隔成一个个气室,隔壁上发育有隔壁颈和隔壁孔,隔壁颈连接着连接环,共同组成了体管,相邻气室通过体管相互联通。震旦角石正是通过体管改变各个气室中液体和气体的比例,实现在海洋中的上浮或下沉。如此看来,我国福船里水密隔舱的原型,难说是来自震旦角石(又称“中华角石”)呢?

此外,还有泥盆纪末期的演化明星鱼石螈,是全球最早登上陆地的四足动物之一,仍保留着鱼类的尾鳍,却开创性地生出了强健带趾的四肢,见证了鱼类甩尾离水、迈向新世界的伟大一步,是名副其实的“活体演化教科书”。我国云南澄江化石地发现的瓦普塔虾是5.18亿年前海洋中的优雅精灵。其流线型身躯与叶片状附肢在古海域中翩然游弋。作为寒武纪生命大爆发的重要见证,瓦普塔虾的中国标本为早期节肢动物演化提供了关键证据,展现了我国古生物宝库的独特魅力。发现于中国贵州的周氏黔鱼龙生存于三叠纪,是2.4亿年前海洋中的顶级掠食者。它拥有流线型的身体、锋利的牙齿和适应游泳的鳍状肢,生动展现了爬行动物重返海洋的演化奇迹,是研究鱼龙类演化与生殖习性的重要物种。

矿化的恐龙蛋化石都十分坚硬,“新鲜”的恐龙蛋手感如何?在“摸摸恐龙蛋”互动区,观众可以“穿越时空”,感受蛋箱里用不同材料模拟制成的软壳、硬壳和介于其间的革质蛋壳这3类恐龙蛋刚产下时的新鲜触感和结构特点。来自中国地质大学(武汉)韩凤禄团队的成果提示:最早的恐龙蛋或为“不软不硬”的革质蛋,这为理解恐龙-鸟类-爬行动物之间的演化关系提供了新证据。

除了恐龙蛋,观众还能”打开”结节龙的胃,观察其“最后的晚餐”;近距离观察灵动土家鱼化石模型,用放大镜查看帮助其在水中“滑行”的鳍褶结构,在轻松有趣的科学情境中,理解化石证据、比较解剖与功能复原等古生物学方法如何协同工作。

人,到底是由猿、猴子还是鱼演化而来的?

在开幕式后举办的“科学家面对面”活动现场,参与内容策划的中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员邓涛、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员王敏、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员盖志琨、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员吴妍等科学家分享了古生物研究从田野发掘到实验室分析的辛劳与乐趣。

人们常说人是由猿演化而来的,也有说人是由猴子演化而来的,还有说人是鱼演化而来的,这3种说法互相矛盾吗?盖志琨研究员在“绿螺讲堂”中所作的主题为“人真是鱼变的吗?”的科普讲座中表示,这3种说法都没什么错。说人是由猿变的,指的是人和猿大约在六七百万年前有一个共同的祖先;说人是由猴子变的,指的是人与猴子在3000万年前有一个共同的祖先;如果把演化的尺度拉长到4亿多年前,则可以说人是由鱼演化而来的。

据介绍,科学家已发现哺乳动物的四肢由鱼的偶鳍(胸鳍和腹鳍)演化而来。那么鱼的偶鳍又从何而来呢?现代分子发育生物学认为,“鱼类偶鳍最初从沿着鱼类体侧壁一对纵贯全身的腹侧鳍褶演化而来”,并将其升级为“鳍褶理论”。然而几十年来,这个观点一直未能得到确切的古生物化石证据支持,直到研究人员在重庆特异埋藏化石库中找到了世界上第一块具有完整身体保存的盔甲鱼类化石,并给它取了一个非常生动的名字——灵动土家鱼。

灵动土家鱼的发现首次完整地揭示出盔甲鱼类身体的全貌。“尤其令人惊讶的是,我们在灵动土家鱼的腹部发现了一对从头后部一直延伸到尾尖的腹侧鳍褶。”盖志琨说,“这是一个巨大的惊喜,因为之前人们一直认为盔甲鱼类没有成对的偶鳍。这一发现不仅为100多年前的‘鳍褶理论’提供了最为关键的化石证据,而且与现代分子发育生物学的数据高度吻合。”古生物化石证据与发育生物学的交叉印证,使得脊椎动物成对附肢的起源研究与颌起源研究一样,成为演化-发育生物学的又一经典案例。

据悉,本次展览自9月12日至11月12日在静安区教育学院附属学校面向师生持续开放,并推出线上“带逛展”直播,拓展大众参与的渠道。未来,项目团队将持续深耕科普转化与馆校合作,以“冷知识”锻造“热场景”,为大众讲述中国作为古生物强国的故事。

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自陈怡科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-1341506-1502119.html?mobile=1

收藏