博文

跟随《顺风相送》体验明代中国人的航途

|

我国古代繁忙水域的形成与海洋、陆地的自然形成,以及航海时代殖民权力的扩张不无关联。一些海域见证了为资源开采和权力争夺而进行的跨国流动,也目睹了海上游牧民族的日常遭遇。

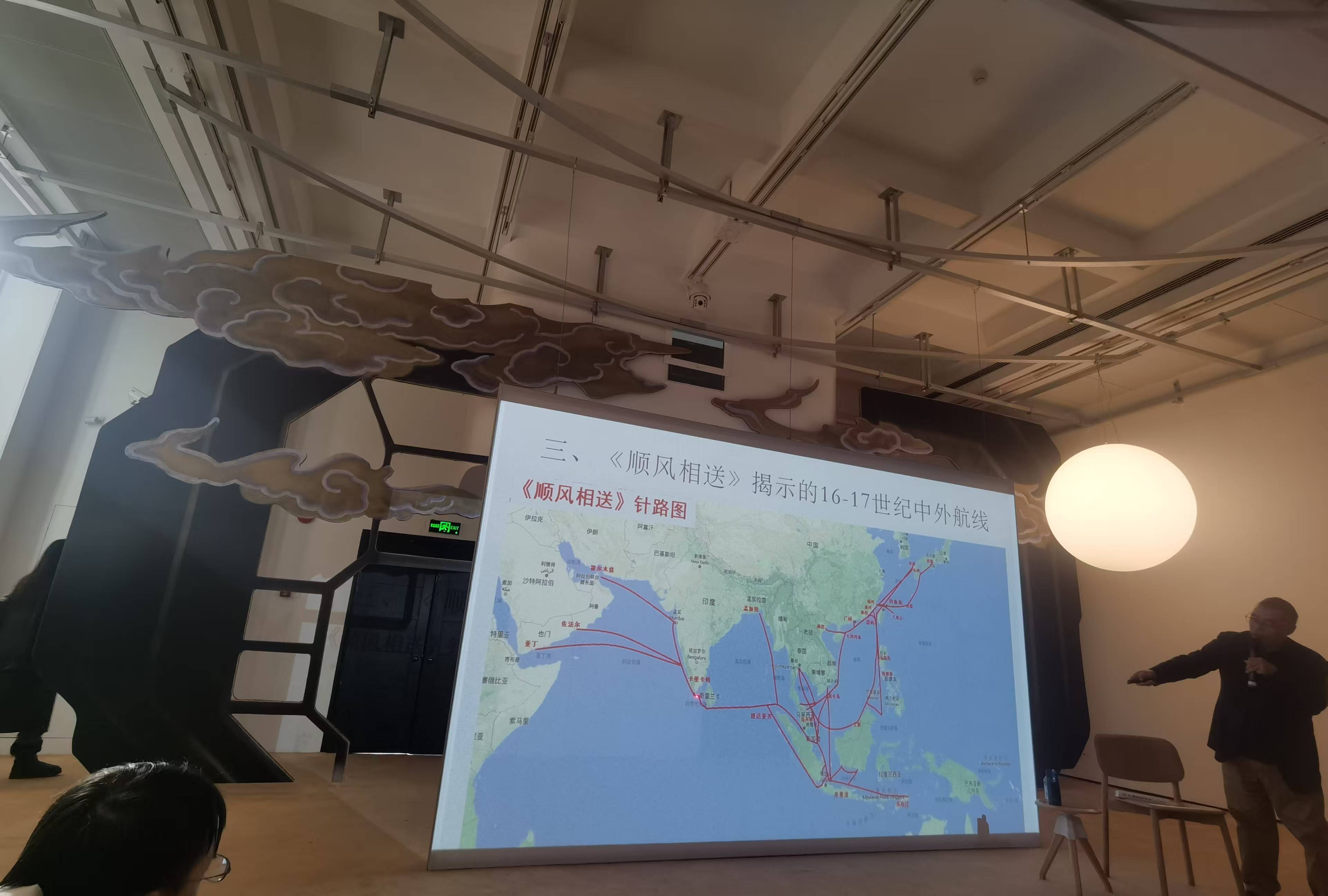

为鼓励公众从“海洋景观认知论”的角度重新思考上海,在近期外滩美术馆举办的公共项目“环海旅社”第二期主题活动——“航途”讲座中,原海洋出版社副总编辑、航海史研究者刘义杰通过历史文献和古地图的呈现,与公众分享了16世纪中国民间航海指南《顺风相送》中的山形水势和针路航线。

《顺风相送》:目前唯一被发现的明代舟子秘本

在数千年的航海历史中,中国人发明了航海罗盘、水密隔舱、船尾舵和一套自成体系的航海指南系统。航路指南也称“针路簿”“海道针经”,是人们在长期航海实践中经验的总结、古代海上航行的必备参考资料,通常记载有航行所需的针位(航向)、更数(航行时间与距离)、路线、岛礁分布、潮流等要素,一般都秘不外传。尤其在明朝嘉靖年间,编写针路簿还有军事上的考虑,因而还屏蔽了当时中日之间的航路,只供中国本土的航海家查看。

《顺风相送》这本隐秘的航海指南长期由民间航海家收藏,是目前唯一被发现的明代海道针经抄本。抄本中记录了明万历年间,中国航海家从漳州月港、福州梅花港出发,经过台湾岛及附属岛屿、钓鱼岛列岛抵达琉球的航线,这也是近年来中国的海洋维权中常用其作为重要证据的原因。另有南海渔民使用、适用于南海海区的航路指南叫更路簿,在明代也已出现,基本传承了大陆航海家的航海方法、技术手段等,也构成了我国在南海维权斗争中的重要证据链。其中,东海更路簿记录的是从海南岛去往西沙群岛的航路,北海更路簿记录的是从南沙群岛回海南岛的航路。目前在海南地区已经发现了大约60本南海更路簿。

1936年,历史学家向达将《顺风相送》从英国牛津大学博德利图书馆转抄回国后,即引起了学界的重视。刘义杰根据《顺风相送》原抄本,在研究的基础上重新校勘和补注,出版了《<顺风相送>研究》一书。

中国古代航海家使用的3种导航技术

据刘义杰介绍,中国古代航海家使用的导航技术分天文导航、地文导航和水文导航3种。天文导航即看日月星辰进行导航。在《顺风相送》和其他的航海指南中,也把它叫做观星术。地文导航又分多种,过去航海基本用近岸导航,利用岸线、岛礁的变化情况进行导航;航海罗盘发明后,人们用航海罗盘进行仪器导航,由模糊的导航进入了精确的导航阶段。也正是因为指南针被应用到了海上,发明了航海罗盘,所以宋代海上丝绸之路上的往来突然繁盛了起来。刘义杰将另一种比较特殊导航命名为水文导航,即利用不同航段的水色进行导航。比如,在一片特殊的海域,日本暖流的水流非常深,水色发黑,被称为“黑潮”。一般情况下,黑潮主流的航速是每小时3节,和帆船的航速差不多,所以当船一不小心进入黑潮后,马上会被带走,永无回头的可能了。古代中国人为了克服黑潮对航海的影响,留下了很多记录。这样,当船进入黑潮流经黄海的那段支流黑水洋的时候,船员可以知道,沿着黑水洋走,下一段可以到达什么地方。这些导航技术在《顺风相送》里都有一定的介绍。

明代的时候,阿拉伯人的天文导航术专门在横渡印度洋海域时使用。因此,《郑和航海图》和《顺风相送》里,都记载有在跨越印度洋的航线上看到阿拉伯人的过洋牵星术,在其他海区则几乎未曾见到。唯一比较例外的是,当人们从马尼拉回漳州,经过巴林塘海峡的时候,有一个跨洋航行的阶段也使用了牵星术中用到的量天尺。到了明朝万历年间,当荷兰人赶走占领马六甲的葡萄牙人并阻断了马六甲海峡后,中国的航船就再也进入不了印度洋了。自那以后,过洋牵星术也从中国人的航海船队中消失了。好在在《郑和航海图》和《顺风相送》中,分别保留了4幅过洋牵星图和使用牵星术的印度洋航路。

航海到达非洲东海岸,中国历史上只有郑和的船队做到过。而制作《顺风相送》的万历年间,中国船只已经不能再出马六甲海峡,因此《顺风相送》记录的航海区里没有非洲东海岸部分,但其中包含了一些郑和航海图里没有出现过的海区。

南海的东沙岛古称“南澳气”,名字由中国古代一位航海家所起,见诸于其所使用的山形水势图。早在好几百年前,中国的航海家就精确地绘制出了“南澳气”,即东沙岛的地形、地貌、山形水势等,并给出了各种航行提示。由此,刘义杰认为山形水势图不是靠想象胡编出来的,而是经过了不断的航海实践后如实描绘下来的,在中国古人的航海过程中发挥了重大作用。

真正的指南针不是“司南”

刘义杰特别指出,过去课本或媒体上传播的“我国最早的指南针”,也就是大家所熟悉的“司南”,是一种并未见于真实历史文献和考古实证的指南工具,是当代人臆造出来的。让刘义杰感到欣慰的是,中国国家博物馆目前的展品中已不再有司南。关于指南针的出现过程,他推测,是中医在长期的医学实践、用药过程中,发现经过磁石吸引的针具有指极性,才发明了指南针。指南针有一种是悬挂式的,另一种是浮在水里的航海罗盘。罗盘由8个天干(十大天干里有两个代表中心位置,因而被去掉了)、12个地支、八卦中4个表方位的文字将罗盘分成24个方位(西方的航海罗盘分32个方位)。由于指南针的磁性经久会失去,中国古人航海需要在航海时携带一些天然磁石,以备指南针恢复磁性。明代《殊域周咨录》中还记载了一个有意思的故事,说福建松溪县的一位县官离职时,两袖清风,当地百姓觉得没有什么值钱的东西可以当作礼物送给他,就送了十几斤当地产的一种石头给他,让他带回祖籍南京。这位官员退休回到南京后,正逢郑和船队为应对指南针在海上失去磁性而满街采购磁石却仍未够量,清官因而意外地发了大财。民间借这个故事启示人们“善有善报”。

那么,航海罗盘又是怎么来的呢?刘义杰认为是由风水罗盘改造而成的。“当有人发明了指南针后,将之应用于测风水,发明了风水罗盘,风水罗盘经改造后,运用于航海,发明了航海罗盘。由于航海家实际只需确定‘南’一个方向,所以真正的航海罗盘构造非常简单——一个圆形罗盘里面有一枚指南针。”

从跟随郑和下西洋的随从马欢、巩珍、费信的记录来看,当时的罗盘是浮在水上的,因此也叫水罗盘。但在水上漂浮的指南针在颠簸的海上使用起来比较困难,到明万历年间,中国的罗盘已经被改造成了没有水的旱罗盘。刘义杰估计国内的航海家很可能是从在日本的荷兰船上学到了这种制造旱罗盘的技术。当时西方的航海家到中国后,看到中国船上的航海罗盘式样和其上的文字都和他们的完全不同,感到很奇怪,但实际上中外罗盘导航的原理是一模一样的。直到20世纪80年代,海南岛的渔民们还在使用这种能在茫茫大海中为他们指示方向的工具;直到今天,渔民们家中仍能看到航海罗盘。

“现在,海外博物馆展示的指南针基本是真正的航海罗盘,而中国绝大多数博物馆里展示的罗盘都不是航海罗盘,而是风水罗盘。过去只有中国航海博物馆有真的航海罗盘展出。”刘义杰提醒说,撤下了司南的国家博物馆,一度也不具有航海罗盘可以进行展品替换,后来,他本人将自己收藏的两个品相最好的航海罗盘捐给了国家博物馆,以后,大家可以在国家博物馆看到它们。

https://wap.sciencenet.cn/blog-1341506-1476185.html

上一篇:产业链协同创新,共绘人形机器人发展新图谱

下一篇:“二桃杀三士”故事新解