精选

精选

京畿宝藏

清晨七点,保定东三环的晨雾尚未散尽,我又一次站在中国古动物馆(保定自然博物馆)前面,这座“层城叠构、绿野无尽”建筑已如巨鲸般浮现在朝霞中。由上万件标本构建的时空隧道,正等待开启一场跨越5亿年的对话。入口处悬挂的巨大镇馆之宝条幅上,来自遥远时代的化石们似乎已经准备好欢迎的姿态,等待即将汹涌而来的观众们。这种古今交织的叙事方式,恰是当代自然博物馆的革新缩影。

百亩华堂生机盎然,场馆满座蓬荜生辉,我还清晰记得2024年1月3日建成开馆的日子。在那个值得纪念和庆贺的日子里,众多嘉宾相聚于此,共同见证中国古动物馆(保定自然博物馆)的辉煌时刻。作为京津冀协同发展战略的一个典型案例,古动物馆的落成开放,是保定建设现代化品质生活之城和“博物馆之城”,提升城市软实力的标志性工程;是中国科学院古脊椎动物与古人类研究所落实“科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼”重要指示精神,加快抢占科技制高点和促进全民科学素质提高所取得的重大成果。作为项目的亲历者和见证者,令人倍感振奋!

时光回溯,2020年古脊椎所与保定市共同提议建设一座特色鲜明、国际一流的自然科学博物馆。由此,一座承载无限遐想与期待的博物馆拉开了序幕。一张张擘画蓝图最终能精彩呈现,离不开保定市各部门的大力支持,建筑设计师的精心构建,研究所同仁的全力投入和密切配合,各建设单位的辛勤付出。

“万物各得其和以生,各得其养以成”,人类对地球与自然的好奇和探索自古有之。正是在这份好奇心的驱使下,近代自然科学得以启蒙,从文艺复兴到工业革命,再到如今的数字时代,始终如此。这也正是我们要建设这座博物馆的初心愿景——激发公众探索欲望,提高全民科学素质。作为“国家队、国家人”,古脊椎所如何把生物演化与人类起源的最新科研成果推向公众,如何把生僻拗口的专业术语转变为通俗易懂的语言,也是我们的职责使命。

古动物馆的建成开馆,既为研究所科研成果转移转化提供一个新的平台,又为城市公共文化服务体系建设带来了新的契机,也让我们对建成后的运营阶段充满了期待——做一家有高度、有厚度、有温度的博物馆。

居高声自远,做一家有高度的博物馆。在运营理念上我们时刻要有丰富群众精神生活、提高全民科学素质的意识,充分利用各类藏品开展公众教育和社会服务,在全社会营造尊重科学、崇尚创新的社会氛围,进而构建人与自然和谐共生的地球家园。

厚德以载物,做一家有厚度的博物馆。这里厚度一是指藏品丰厚,通过多种途径实现馆内藏品的多样化、丰富化、系列化;二是研究深厚,藏品不仅仅是陈列展示,还要与科学研究紧密结合起来,树立学术立馆的工作导向,潜心钻研,不断提升自身的行业地位与国际影响力。

温馨细无声,做一家有温度的博物馆。始终坚持以人为本,提供优质的公众服务,创造良好的参观环境,将博物馆打造成为一处有温度的友好空间,一座近悦远来的文化场所。深入发掘藏品内涵,传播自然知识,讲好自然故事,吸引更多的公众走进博物馆。今天,这些目标都在一一的实现中。

从建筑上看,博物馆地上部分由7道城墙组成,四周为一望无际的华北平原,寓意城墙上面的长方形展厅相互重叠交错,代表着远古时代地球剧烈的板块运动。建筑整体上既具有鲜明的华北平原地理风貌特征,又具有强烈的时代气息和生态理念。博物馆外墙丰富多彩、五花缭乱的各种石材,不仅是建筑的装饰,而且一让人走近,就已经开始进入自然博物馆的岩石识别环节了。博物馆总建筑面积约7.3万平方米,这在全球的自然博物馆规模上都相当罕见。

从内容上看,保定馆是一座集收藏、展示、教育、研究、休闲功能于一体,面向世界的具备超链接、超共享、全开放功能的现代化国家级自然博物馆。博物馆设有地球脉动、远古海洋、恐龙帝国、哺乳新生、灭绝之殇等5个主题展厅和两个大型临展厅,以古生物化石、现生动植物、岩石和矿物等自然资源为载体,系统普及地球科学、生命科学,全面展现生命起源与演化的宏伟历程,内容兼顾科学性与趣味性。主题展厅的展览以“自然·生命·人”为展览主题,以“演化”为展览主线,从浩瀚宇宙的演化,美丽星球的起源,多样地貌的塑造,带领观众逐步领略自然的奇妙,探访不同生境下栖息的生物又是如何演化而来?

从形式上看,保定馆致力于打造成为青少年开拓视野、激发好奇心的第二课堂,地学、古生物学、植物学、动物学、天文学等各专业领域丰富的科普课程、科普讲座和研学活动将带领青少年体验和探索自然,感受大自然的广袤和神秘。博物馆设有5D和飞行两个特效影院,还有好奇中心和小剧场。影院不断推出效果震撼的新影片,这也是我每次来的期待之一,更不用说充满好奇心和求知欲的青少年们。保定馆面向广大学生的科普讲座尤为特色鲜明,自开馆已在坚持每两周一次,每次都由成果卓著的专业人员深入浅出地讲解,吸引几百人参加。我也非常高兴做了一次报告,并惊叹于听众中小朋友、大朋友的踊跃提问交流。

沿着展线,首现呈现在观众面前的“地球脉动”展厅重点讲述了宇宙的起源、地球的形成、地球的内外动力地质作用等地球演化过程中的奇妙现象。地球从哪里来?它是如何形成的?它经历了什么才变成现在我们熟悉的样子?天地有大美,生生不息,走进“地球脉动”展厅,观众的这些疑问都能寻找到答案。这里有着光电太阳系动态景观,有着精美的华北地区典型岩石标本,还有着受不同地质作用形成的构造现象,带您感受宇宙的浩瀚、地球的威严和岩石的缤纷。巨大的3D地球仪在幽暗中散发着柔和的蓝光,表面的山脉、海洋和大陆轮廓清晰可见,仿若一颗悬浮于宇宙的明珠,瞬间穿越到了宇宙诞生的那一刻。

移步前行,各种矿物晶体标本依次映入眼帘。它们形态各异,色彩斑斓,有的如璀璨星辰,有的似流动的火焰。在灯光的映照下,萤石散发着梦幻般的荧光,石英则闪耀着纯净的光芒,这些石头仿佛是地球历史的无声见证者,默默诉说着亿万年的沧桑变迁。一旁的展板上详细介绍了岩石的形成过程和地质年代的划分,从古老的太古代到新生代,每一个时期都有着独特的地质特征和生命演化轨迹。

我自己的研究工作聚焦于青藏高原的发展演化及其对生物多样性形成的巨大影响,因此对地球的脉动感受尤为深刻。馆长提出一个创意,能否采集不同海拔高度的化石标本来展现青藏高原的隆升过程和幅度?太好了,我立即行动起来,并为这个展区撰写了一段文字:

在整个古生代时期,今天青藏高原所处的地区都被辽阔的大洋所覆盖,世界最高峰珠穆朗玛峰峰顶的岩石就是形成于4亿多年前奥陶纪的海相灰岩。到中生代,当泛大陆解体之后,分离出来的印度板块以较快的速度向北漂移,终于在新生代初期与欧亚大陆发生碰撞,成为近5亿年来地球历史上发生的最重要造山事件,青藏高原开始逐渐形成。新生代早期的热带-亚热带鱼类和植物等化石证据表明,青藏高原腹地在距今2600万年前仍然为温暖湿润的低地,当时由印度洋而来的暖湿气流还可以深入到西藏北部地区。青藏高原在2300万年以来的中新世持续隆升,至500万年前的上新世达到现代高度,形成冰冻圈环境,适应严寒环境的第四纪冰期动物群由此在青藏高原起源。化石记录了青藏高原沧海桑田的变化,此处展出由中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、南京地质古生物研究所和西双版纳热带植物园的青藏高原古生物科考队在不同海拔高度采集的化石,形象地显示了青藏高原的形成和演化过程。

海拔2000米的三趾马化石来自甘肃临夏盆地、3000米的犀牛化石来自青海柴达木盆地、4000米的羚羊化石来自西藏札达盆地、5000米的货币虫化石来自定日珠峰地区、6000米的高山栎化石来自希夏邦马峰,而我们展出的海拔最高的化石是来自于珠峰峰顶同层的奥陶纪灰岩中的角石,是沿着峰顶地层的倾斜产状在低于峰顶的高度采集的。当然,我们憧憬着未来真的能在珠峰峰顶原地采集古海洋的化石。

38亿年前的远古海洋中最早的生命出现,从此开启了生命漫长的演化历程。“远古海洋”展厅重点讲述了“脊椎的出现”、“颌的出现”、无颌鱼类和有颌鱼类的演变等远古海洋中波澜壮阔的生命变革。在展厅中利用多媒体和场景复原技术,重现四足动物登陆的场景,展现了古海洋生物生命演化的雄伟历程。随着灯光的变幻和音效的烘托,画面中,一群原始的鱼类在浅滩中挣扎着,它们的鱼鳍逐渐演变成了四肢,艰难地爬上了陆地,开启了生命从海洋到陆地的伟大征程。这一场景让观众深刻地体会到了生命为适应环境而不断进化的顽强意志。

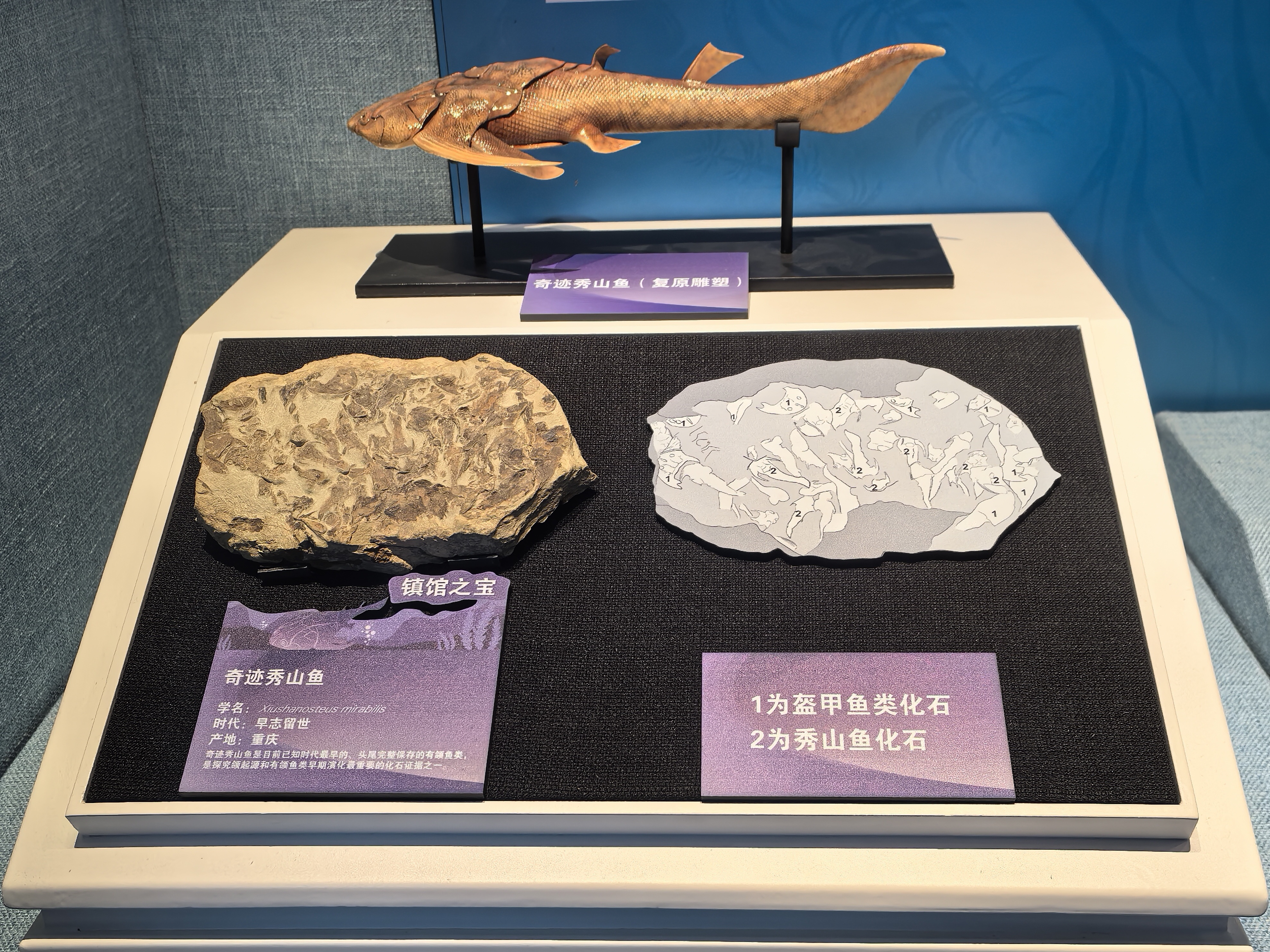

“远古海洋”展厅仿佛是一个被时光封印的蓝色世界,弥漫着神秘而古老的气息。一条长达8米的邓氏鱼模型威风凛凛地雄峙着,它巨大的身躯和锋利的牙齿让人不寒而栗,仿佛能感受到它在远古海洋中称霸的威严。四周的墙壁上,绘制着逼真的海洋壁画,五彩斑斓的珊瑚、摇曳的海草以及各种奇特的海洋生物栩栩如生,配合着展厅内模拟的水下微光和轻柔的海浪声,让人仿佛置身于远古的海底世界。展柜里陈列着各种海洋生物的化石,从三叶虫、海百合到菊石、鹦鹉螺,它们见证了远古海洋生物的繁荣与演化。其中,最引人注目的当属奇迹秀山鱼(Xiushanosteus mirabilis)化石,这是已知时代最早的头尾完整保存的有颌鱼类,它的发现将完整有颌类的化石记录向前推了1100万年,为探究颌的起源与有颌类早期演化提供了极为重要的证据。站在展柜前,看着这块小小的化石,不禁让人感叹生命演化的奇妙与伟大。

当地球上出现恐龙的时候,它仿佛就注定将要成为这世间的霸主,一步一步地站在了食物链的最顶端。称霸了地球1.35亿年的恐龙,即便早已灭绝,依然深受公众尤其是青少年孩子们的喜爱。“恐龙帝国”展厅以中生代为主要舞台,讲述了恐龙家族在三叠纪出现后,经历侏罗纪发展壮大,白垩纪高度分化,并有一支演化成了今日蓝天主人——鸟类的发展历程。展台展陈的各类遗骸、遗迹化石,与精美的复原模型,共同呈现恐龙多样的生活场景。1902年,中国最早的恐龙化石在黑龙江被发现,至今已有百余年历史。在二十世纪三四十年代,科研人员在云南禄丰有了大量的发现,围绕恐龙的科学研究也陆续展开。如今,我国已发展成为世界上发现恐龙物种最多的国家。

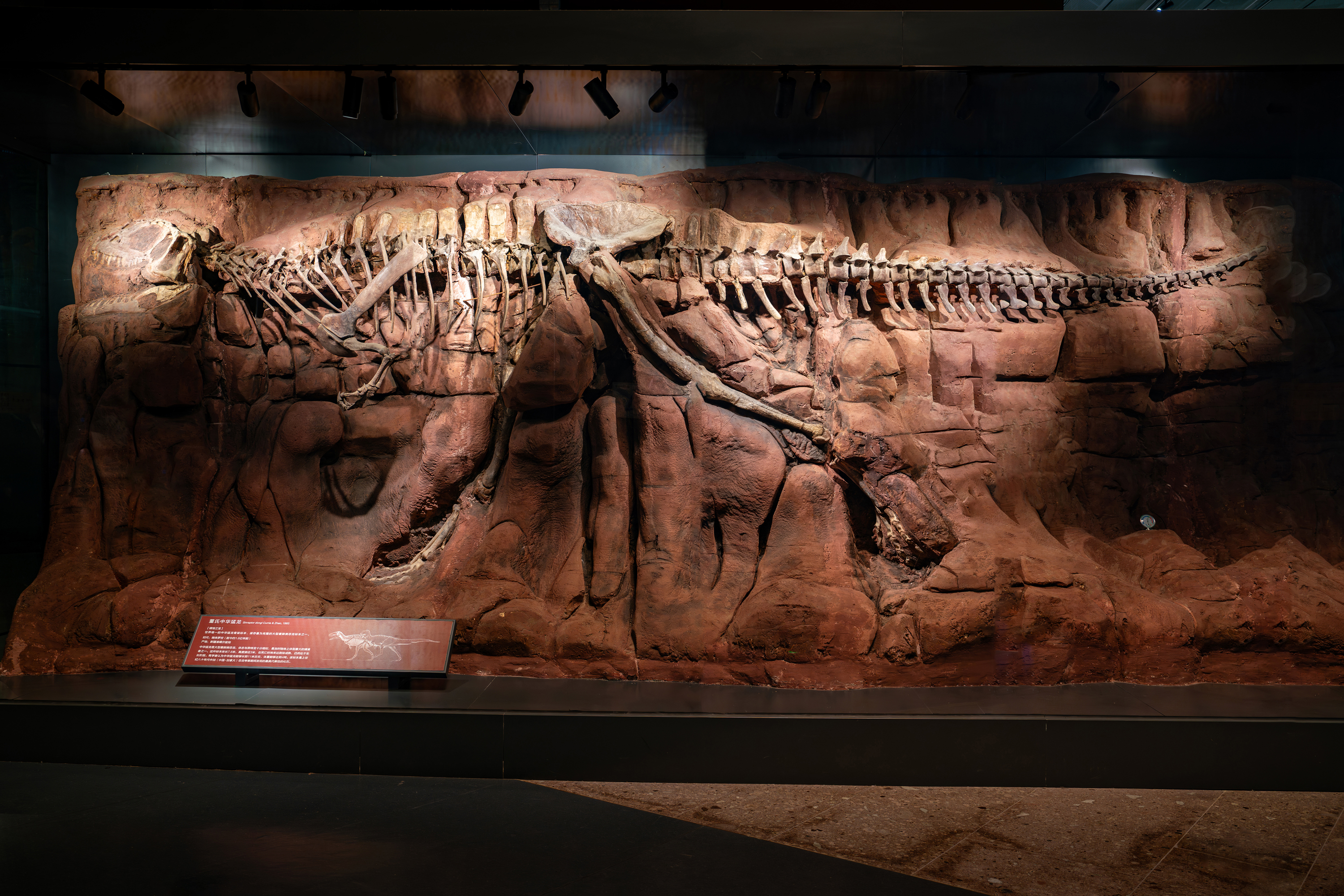

观众只要踏入“恐龙帝国”展厅,各种恐龙骨架和复原模型让人目不暇接,仿佛瞬间穿越回了中生代,那个爬行动物称霸地球的辉煌时代。巨大的中加马门溪龙(Mamenchisaurus sinocanadorum)骨架雄踞大厅中央,它的脖子长达15米,是世界上脖子最长的恐龙,仿佛一条巨龙蜿蜒盘旋,气势恢宏;展厅上空,沧龙、蛇颈龙和翼龙的骨架模型展翅翱翔,它们与地面上的恐龙相互呼应,构成了一幅壮观的远古生态画卷。在这些恐龙化石中,最珍贵的当属世界唯一的中华猛龙(Sinraptor dongi)骨架标本,它体长约7.6米,高度近3米,保存得相当完整,是研究恐龙演化的重要实物资料。站在中华猛龙骨架前,仿佛能看到了它在远古的草原上奔跑捕猎的矫健身影,观众心中必定对这些史前巨兽充满了敬畏之情。

除了恐龙骨架和模型,展厅内还设置了许多多媒体互动装置,让参观者可以更加深入地了解恐龙的生活习性、行为特点和灭绝原因。通过这些互动装置,展现了恐龙并非都是凶猛的食肉动物,有些恐龙是温顺的食草动物;恐龙的繁殖方式多种多样,有的恐龙会筑巢产卵,有的恐龙则随意下蛋、不管不顾;而恐龙的灭绝,可能是由于小行星撞击地球、火山爆发、气候变化等多种因素共同作用的结果。这些知识使观众对恐龙的认识不再仅仅停留在表面,而是更加全面和深入。

白垩纪末大灭绝后,爬行帝国走向没落,“哺乳新生”展厅展示了躲过浩劫的哺乳动物在新生代辐射演化的过程,以及人类的崛起。展台内集中陈列了哺乳动物各类群的化石代表,以及人族成员逐渐直立的过程,并配合以相应生境背景画;多媒体设备折叠更多知识,详细解读各类群分类、演化及生态习性。

展厅入口处,一条形似产道的长廊寓意着生命的诞生与延续。穿过长廊,首先映入眼帘的是猛犸象、剑齿象和铲齿象三具巨大的骨架,它们高大的身躯和独特的外形让人惊叹不已。猛犸象浑身长满了长长的毛发,象牙又长又弯,仿佛在诉说着它曾经在冰天雪地的北方草原上生活的故事;剑齿象的一对巨大獠牙向下弯曲,犹如两把锋利的长剑,让人望而生畏;铲齿象的下门齿特化成了铲子状,这是它适应特殊环境的独特进化特征。

在展厅的中央,展示了许多远古哺乳动物的化石和模型,如剑齿虎、巨犀、巨猪等。它们形态各异,生活习性也各不相同。剑齿虎是一种凶猛的食肉动物,它的一对巨大犬齿长达十几厘米,是捕猎的有力武器;巨犀是地球上曾经出现过的最大的陆生哺乳动物,它体型庞大,身高可达7米,体重可达24吨,以树叶和嫩枝为食;巨猪则是一种体型庞大的杂食性动物,它的牙齿锋利,具有很强的攻击性。这些远古哺乳动物的化石和模型,让观众们看到了哺乳动物在进化过程中的多样性和适应性。

展厅的一角,设置了一个关于人类起源与进化的展区。这里展示了从猿到人的进化历程,通过化石、模型和多媒体资料,详细介绍了人类的祖先如何逐渐从树上来到地面,学会直立行走、制造工具和使用火,最终进化成为现代人类的过程。看着这些展品,不禁让人感叹人类进化的漫长与艰辛,也更加珍惜今天来之不易的文明成果。

在地球38亿年的生命史上,大规模的灭绝已经至少发生了5次。这些灭绝要么是自然规律使然,要么是天灾。而在过去的几百年里,特别是工业革命以来,人类文明进入飞速发展的时代之后,大量野生动物的彻底消失则大多是人祸,最终走向灭亡。“灭绝之殇”展厅通过展现动物制品以及60多种灭绝生物的形象、生物入侵对我国本土生物物种多样性带来的严重威胁,直观揭示人类对大自然、对生物的伤害,保护生物多样性我们任重而道远。

看着这些曾经鲜活的生命如今只剩下冰冷的标本和图片,我每次来都在心中充满了惋惜和自责。其中,最让我心痛的是那些因为人类的贪婪和无知而灭绝的动物,如渡渡鸟、袋狼、旅鸽等。渡渡鸟因为人类的捕杀和栖息地的破坏,在短短几十年内就从地球上消失了;袋狼曾经广泛分布于澳大利亚,却因为人类的猎杀和疾病的传播,最终在1936年走向了灭绝;旅鸽曾经是北美数量最多的鸟类之一,然而在人类的疯狂捕杀下,仅仅用了不到一个世纪的时间,就从几十亿只锐减到灭绝。

在展厅的墙壁上,挂着许多关于生物灭绝原因和保护生物多样性的图片和文字资料。这些资料让观众深刻地认识到,生物灭绝不仅仅是一种自然现象,更是人类活动对生态环境造成破坏的恶果。如果我们不重视环境保护,不采取有效的措施保护生物多样性,那么将会有更多的物种从地球上消失,最终威胁到人类自身的生存。

走出中国古动物馆(保定自然博物馆),每次我的心情都久久不能平静。通过博物馆的探秘之旅,穿越时空,领略了地球生命几十亿年的演化历程,从宇宙的起源到生命的诞生,从恐龙的称霸到哺乳动物的崛起,再到人类的出现和生物的灭绝,每一个阶段都充满了奇迹与挑战。这些珍贵的化石和展品,不仅是自然历史的见证,更是对我们人类的警醒。它们让我们深刻地认识到,生命是如此的脆弱而珍贵,我们应该珍惜每一个物种,保护我们的生态环境,让地球上的生命能够和谐共生,延续这美丽而神奇的生命画卷。我相信,每一个走进这里的人,都会被大自然的神奇和生命的伟大所震撼,也会更加坚定地投身到保护自然、保护生命的行动中去。在城市的喧嚣中,总有一些地方承载着历史的厚重与自然的神秘,期待更多的观众与这座京畿之地的自然宝藏相遇,持续探索生命的奥秘。

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自邓涛科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-1243751-1507382.html?mobile=1

收藏