摘要:基于多阶段应力场-碎屑颗粒接触耦合关系分析,探讨地层条件下页理缝(包括层理缝)的存在性。研究表明,埋藏阶段在高围压作用下可形成高角度张剪性裂缝;抬升阶段部分有效应力卸载产生的差异应变则可形成两类次生剪裂缝:在未出露地表阶段,差异应变主要集中于岩性界面,形成高角度剪裂缝;而出露地表阶段,则可形成低角度剪裂缝(即假性页理缝)。地层条件下无法形成低角度页理缝,地表岩心观察的页理缝系卸荷产物,与真实裂缝系统存在本质差异。当前页理缝认知存在学科割裂:沉积地质学聚焦碎屑颗粒接触关系的原生静态特征,忽视其在多阶段应力场中的动态响应;岩石力学强调现今应力场对碎屑颗粒接触关系的调控机制,忽视沉积-成岩历史进程多阶段应力场对碎屑颗粒接触关系的约束。页岩型页岩油勘探,需突破传统基质孔隙系统认知,将勘探靶区转向构造成因的高角度裂缝系统,发展高角度裂缝预测技术。该认识对无规模砂体的页岩型页岩油勘探具有指导意义。

关键词:裂缝成因机制;页理缝;应力卸载;张剪性裂缝;双孔隙系统;页岩油勘探;多阶段应力场

0 引言

页岩作为典型的细粒沉积岩,其组分的成层富集并由此形成颜色、组成与上下邻近的基质存在明显差异的条带称为纹层,页岩主要由基质和毫米-厘米级纹层构成:基质为碎屑颗粒(石英、长石等)、黏土矿物(伊利石、伊/蒙混层)及有机质等组分的无序混积;纹层则为长英质、凝灰质(以长英质、伊利石、黄铁矿为主)或有机质等单一组分的有序成层聚集[1-2]。基质与纹层的组分差异导致其岩石力学性质与抗风化能力显著不同,当此类岩性组合出露地表时,因差异风化作用而形成书页状的页理结构。纹层为原生沉积结构,可存在于地层及地表条件;页理为次生构造,仅发育于地表条件[1-2]。

页理缝作为沿页岩层理面发育的天然裂缝系统,普遍认为是层理缝在页岩的表现形式,其概念演变经历了多个发展阶段。层理缝概念起源于白云岩、砂岩储层研究,被视为重要储集空间[3-4]。随着研究深入,页岩中普遍发育层理缝的现象被记录[5],但此时尚未形成完整的概念体系。20世纪90年代,页理缝被明确为构造应力或溶蚀作用改造沉积页理的产物,成为页岩储层研究的对象[6]。

近年针对页理缝的岩心观察和模拟测试研究发现,页理缝可显著提升页岩储渗性能;页理缝易被激活促进水力裂缝扩展并形成复杂缝网,提升压裂改造效果;从而推动成为勘探开发热点[6-8]。然而,针对地层条件下页理缝的存在性,学术界仍存在不同观点[1-2],相关争议持续推动着该领域的研究深化,争议核心体现为学科视角的割裂:沉积地质学关注碎屑颗粒接触的静态特征,而岩石力学强调现今应力场的动态调控。页理缝研究不仅是理论争议的焦点,更是页岩油气高效勘探开发的关键突破口。本文通过应力场演化与碎屑颗粒接触机制分析,探讨地层条件下页理缝(包括层理缝)的存在性,为页岩储层评价与压裂设计提供科学依据。

1 页理缝工程判识标准

地层条件下裂缝的发育状态,本质上是碎屑颗粒接触关系的反映。若地层条件下存在页理缝,表明在地层条件下垂向相邻的碎屑颗粒脱离接触,且该现象在横向上有一定延伸。碎屑颗粒接触关系受控于颗粒间的应力作用。取至地表的岩心,其碎屑颗粒经历了沉积-埋藏-生烃演化阶段,经历了地表至地层再至地表的过程,与此相对应碎屑颗粒所受的应力经历逐渐增大再减小的动态变化。分析页理缝的存在性需追溯碎屑颗粒接触状态的演化过程,结合多阶段应力场演化特征或应力加载和卸载路径综合判断。

2 多阶段应力场演化与碎屑颗粒接触机制

2.1 应力加载阶段(埋藏过程)

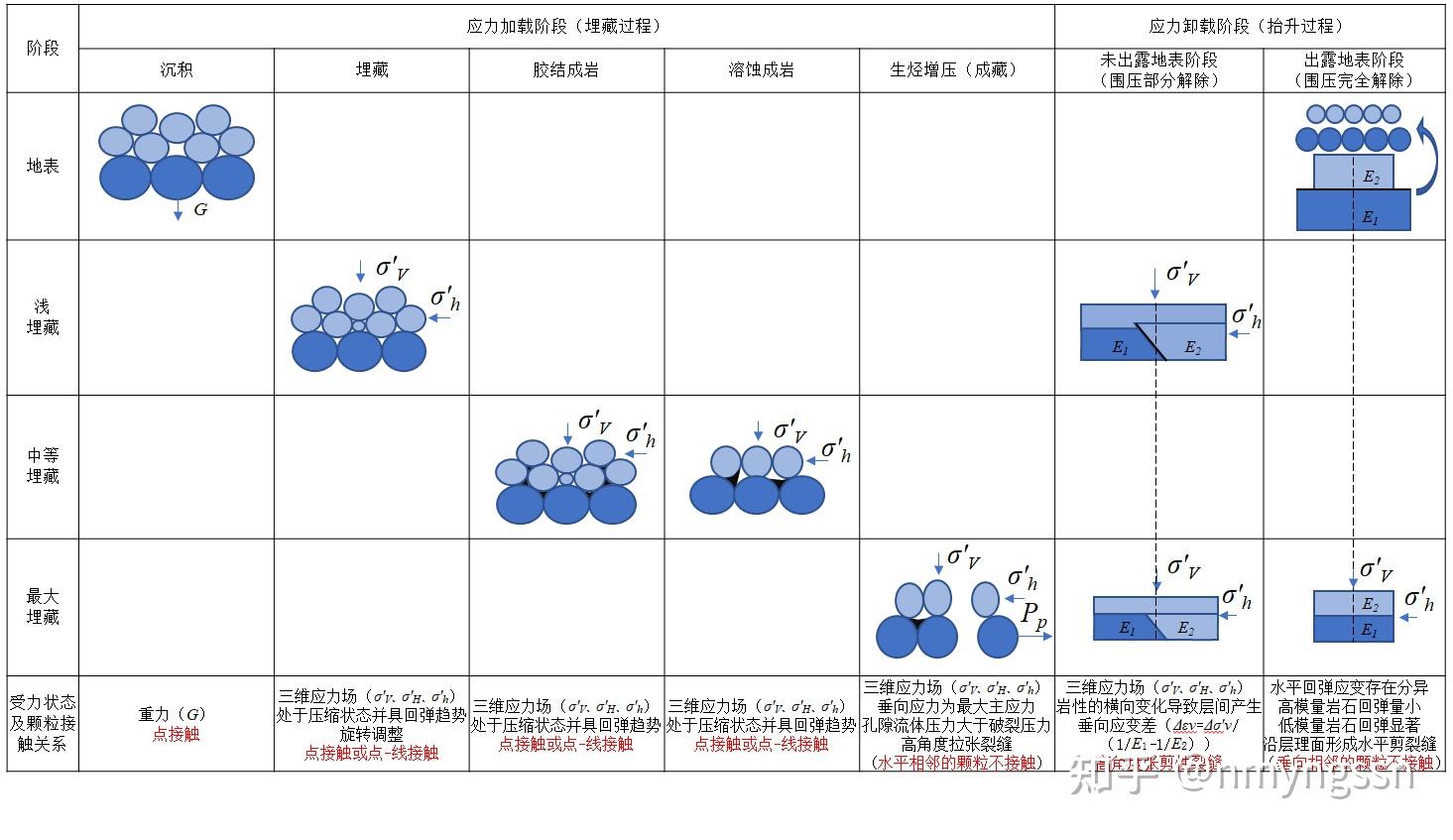

该阶段应力场与碎屑颗粒接触的耦合关系可划分为四个子阶段:沉积、埋藏、成岩与生烃(图1)。

2.1.1 沉积阶段

地表条件下,上覆颗粒的重力载荷(G)必须通过颗粒间的接触点(力链)向下传递。垂向相邻碎屑颗粒的完全“脱离接触”会导致该处的力链中断,造成局部应力场崩溃,这在力学上是不稳定的,也是不可能维持的;为了维持力学上的平衡,碎屑颗粒必须重新排列以重建力链网络[9-11]。该阶段垂向相邻的碎屑颗粒为点接触,脱离接触的情况难以存在[12],低角度页理缝难以形成。

2.1.2 埋藏阶段

碎屑颗粒在地层条件下受三维应力场作用,整体处于压缩状态,其中,垂向有效应力(σ'v)由上覆岩层压力(σv)和孔隙流体压力(Pp)共同决定,水平有效应力(σ'H,σ'h)受构造活动和岩石泊松比(ν)的影响[9]。该阶段碎屑颗粒尚未固结成岩,随着碎屑颗粒埋藏深度增大,垂向有效应力逐渐增大,接近并超过水平有效应力。在垂向有效应力的作用下,碎屑颗粒发生旋转调整,接触方式由初始松散点接触逐渐转变为更紧密的点-线接触,无法形成具有韵律特征低角度页理缝[1-2]。页岩具有低弹性模量(E)和强应力敏感性,随着净上覆垂向有效应力的增加,覆压孔隙度(ɸ)和渗透率(K)会呈幂指数降低,反映了随着埋藏深度的增加和有效应力的增大,粒间孔进一步减小,碎屑颗粒间进一步压实。该阶段低角度页理缝难以形成。

2.1.3 成岩阶段

成岩作用包括胶结作用、溶蚀作用。胶结作用通过矿物生成固结碎屑颗粒,继承并强化埋藏阶段的点或点-线接触。溶蚀作用通过碎屑颗粒或胶结物不同程度的溶蚀,调整了碎屑颗粒间的接触关系。碎屑颗粒的形态特征可作为判断溶蚀强度及流体活动历史的微观依据。在地层条件下,若碎屑岩仅发生弱溶蚀,碎屑颗粒通常保留棱角状轮廓;而当溶蚀作用强烈时,颗粒边缘将因选择性溶蚀而趋于圆化,形成更为圆滑的外形。碎屑颗粒的溶蚀—再接触过程受化学溶蚀与弹性—塑性力学反馈共同控制。

a 轻微溶蚀

当溶蚀量小于颗粒间原有弹性闭合量(在无胶结情况下,两个球形颗粒因外加有效应力而产生的微米-亚微米级赫兹弹性变形)时,溶蚀主要发生在接触区附近的应力集中部位。随着物质被移出,原先储存在颗粒接触处的弹性应变能(ε)释放,颗粒发生弹性回弹[13],颗粒重新恢复点接触或点-线接触,宏观孔隙度几乎不变[14],仅接触面积减小;胶结物未被完全破坏,岩石整体仍保持原有强度[15]。该阶段可以概括为“轻微溶蚀—弹性回弹—接触恢复”[11]。

b 强烈溶蚀

当溶蚀量持续增大,超过弹性回弹可补偿的极限后: ①原有石英或碳酸盐胶结物被彻底溶蚀,颗粒失去刚性“焊接”[14];②局部形成悬空颗粒拱(当胶结物被溶蚀后,若干颗粒形成的暂时自稳结构)[15],应力路径发生重分配;③在差异应力作用下,拱结构失稳,颗粒发生微小位移与旋转,系统向新的力平衡构型调整[14];④调整后的颗粒仍趋于点-线接触,但接触方向、配位数及力链网络已重新分布[16];该阶段可以概括为“强烈溶蚀—胶结丧失—拱结构失稳—颗粒重排—新点线接触”[11]。

溶蚀作用无法使得垂向相邻的碎屑颗粒完全脱离接触,低角度页理缝缺乏形成与保存的力学条件。

2.1.4 生烃阶段

随着埋藏深度增加,烃源岩进入生烃阶段,如果孔隙流体压力大于地层破裂压力(Pf),地层岩石产生张性破裂;裂缝扩展过程中,因延伸路径的岩性差异导致弹性模量与应变不同,引发差异变形,最终发生剪切破裂。

基于Terzaghi破裂准则计算,水平裂缝与垂向裂缝的理论临界深度为652 m[17]。当地层埋藏深度小于临界深度,水平有效应力主要由板块运动或构造活动产生的非静岩应力,水平有效应力大于垂向有效应力;如果此时地层发生破裂,将形成水平裂缝[17]。通常情况下,埋藏深度较浅时,孔隙流体压力不足以大于地层破裂压力,无法形成裂缝。假设此阶段孔隙流体压力大于地层破裂压力,地层首先沿破裂压力最低的薄弱部位破裂并延伸,由此导致孔隙流体压力无法升高到邻近地层其它方位破裂压力相对高的部位发生破裂并延伸。生烃增压即使能产生水平缝,受限于压力释放机制,通常为孤立单缝,不会形成具有韵律特征的低角度页理缝。当埋藏深度大于临界深度,构造应力影响微弱,水平有效应力为垂向有效应力通过泊松效应产生的水平有效应力分量,水平有效应力小于垂向有效应力;如果此时地层发生破裂,产生的裂缝是垂直最小主应力方向的高角度裂缝[17] ,而非低角度页理缝。

2.2 应力卸载阶段(抬升过程)

矿物的组构决定了其硬度、密度和结晶结构等性质,进而决定了弹性模量、剪切模量、泊松比等力学性能;碎屑岩由多种矿物组成,其岩石力学参数取决于矿物组成、成岩作用强度和组构。地层条件下原位应力场作用下的碎屑岩,处于压缩状态,类似于被压缩的弹簧(F=kx,F为弹力,k为倔强系数,x为弹性形变)。地层抬升过程中的应力-应变响应(卸荷作用)受控于围压解除程度与岩性差异,该阶段应力场-碎屑颗粒接触耦合关系分析可分为未出露地表与出露地表两阶段(图1)。

2.2.1未出露地表阶段(围压部分解除)

实际地层的岩性空间变化可以用垂向突变和横向突变两种模式概括,岩性的变化模式不同,岩石的力学性能不同,碎屑颗粒间的接触关系和岩石变形不同。

a 岩性垂向突变

典型的岩性垂向突变是砂泥岩互层,对于该岩性组合,抬升剥蚀时,侧向仍受水平有效应力约束,但垂向的有效应力降低。由于砂泥岩弹性模量不同,在部分垂向有效应力卸载条件下,低弹性模量的泥岩的垂向回弹应变远大于高弹性模量的砂岩垂向回弹应变。两种岩性回弹量差异产生“层间不协调应变”,由于横向被约束(εx≈0, εy≈0),层间不协调应变差在砂泥岩的接触界面上被转化为层间剪应力(τ∝Δε•G),当层间积累的剪应力超过岩层界面的库仑抗剪强度(τ=σntanϕ+c,τ为抗剪强度,σn为剪切面上的法向正应力,φ为内摩擦角,c为内聚力)[18],触发界面失稳滑移微剪切。

库仑抗剪强度主要受界面处内聚力(由成岩作用强度决定)、作用在滑移面上的法向正应力(由垂向有效应力决定)、以及层面的内摩擦角(由刚性颗粒含量、成岩作用强度、流体压力等)决定。

当砂泥岩界面未胶结或弱胶结导致界面处的内聚力极小,砂泥岩界面富含粘土矿物、平滑且含水量高导致其内摩擦角较低,地层大幅度抬升导致有效正应力大幅度减小,抗剪强度显著减低,容易出现顺层剪切滑移。

当砂泥岩界面被强烈胶结导致界面处的内聚力较大,砂泥岩界面刚性颗粒(石英等)含量高、界面被胶结导致其内摩擦角较大,地层抬升幅度较小导致正应力降低幅度小,抗剪强度显著,不容易出现顺层剪切滑移。

当界面失稳滑移微剪切被触发,微剪切滑移带内颗粒发生刚体旋转(5–15°),形成力链拱结构[19]。力链拱只能在发生颗粒旋转和重组的区域内形成,力链拱厚度为微剪切滑移带厚度,常为2-5倍颗粒的平均直径;力链拱长度也就是跨度,由自发调整到能最有效承载当前荷载的状态决定,通常为数倍到数十倍颗粒直径[20]。通过拱脚将垂向有效应力转化为侧向推力并传递至未错动域,实现应力重分布与荷载连续[21]。力链拱不等于微剪切滑移带,是微剪切滑移带内部的荷载传递机制,微剪切带是由若干力链拱结构首尾相连、相互嵌套而形成的复杂网络[22]。微剪切滑移带是力链拱结构形成和存在的载体,而力链拱结构是微剪切滑移带内部实现应力转移和荷载承载的核心机制。微剪切带始终停留在“摩擦-拱转移”范畴,微剪切滑移带无法演化为低角度页理缝[23]。

b 岩性横向突变

典型的岩性横向突变是砂泥岩突变接触,对于该岩性组合,会出现部分垂向有效应力卸载和水平有效应力重分布现象。①上覆岩石剥离导致垂向有效应力卸载,在侧向围限条件下,垂向产生回弹应变(εv=Δσ'v/E),受弹性模量控制,高弹性模量岩石回弹应变弱,低弹性模量岩石回弹应变显著,岩性的横向变化导致层间产生垂向应变差(Δεv = Δσ'v/(1/E1-1/E2))。岩性界面产生剪应力(τ=GΔεv,G=E /[2(1+ν)],G为剪切模量),当满足库伦破裂准则时,形成高角度(60°-85°)剪裂缝。即垂向有效应力卸载与差异回弹。②垂向差异回弹导致岩性界面剪应力累积的同时,水平有效应力差的重分布进一步影响破裂模式。水平有效应力差(σ'H-σ'h)受构造应力场松弛与泊松效应联合控制。当σ'H-σ'h≥4C·cosφ/(1-sinφ)时[18],发育共轭剪裂缝((θ=±(45°-φ/2),θ为剪裂角)。即水平有效应力重分布与破裂分异。

抬升剥蚀降低有效垂向应力,在围岩水平约束下诱发两类局部变形:一是横向回弹不均形成的微观剪切带,表现为力链拱及微滑移,虽然力链拱内部存在微小的滑移和开度(这表明了微观损伤),但这些损伤是分布式的、有限的、稳定的,没有局部化并连接成一条主导性的宏观裂缝;二是垂向回弹差异诱发的高角度裂缝;互层的岩性界面无法进入张裂模式(体系全程σn>0且σ₃−Pp>0),近水平方向不产生低角度裂缝,故低角度页理缝天然缺失。

2.2.2 出露地表阶段(围压完全解除)

受控于泊松效应与Griffith张性破裂准则[24],垂向与水平有效应力协同卸载,沿层理面拉张破裂或剪切破裂。

a 垂向回弹主导的应变分异

垂向有效应力因上覆岩石剥离发生卸载,触发各岩石垂向回弹,低弹性模量岩石回弹应变显著高于高弹性模量岩石回弹应变。

b 水平回弹与层理面破裂

围压解除,垂向应变通过泊松效应转化为水平回弹应变(εh =-vεv),水平回弹应变呈现明显分异:高弹性模量岩石回弹应变小,低弹性模量岩石回弹应变大,岩性界面处累积拉张应变能或剪切应变能。当拉张应变能超过岩石抗拉强度[24],或剪切应变能超过岩石内聚力时,沿层理面形成水平裂缝(拉张或剪切主导),即“假性页理缝”。

岩心应力卸载过程,取心至地表,失去围岩约束,所受的有效应力被卸载,类似于失去弹力的弹簧,岩心会在有效应力卸载的方向发生变形。由于原位应力场的不同方向有效应力不同,岩心会在不同方向上产生差异变形,并可能因差异变形产生微裂缝。

图1 多阶段应力场-碎屑颗粒接触耦合关系示意图

综上,从沉积阶段至埋藏阶段再到生烃阶段演化阶段,从埋藏阶段(地表至地层)到抬升阶段(地层至地表),由于碎屑颗粒及由其构成的岩石处于原位应力场,垂向上相邻的碎屑颗粒脱离接触条件不存在,无法形成具有韵律特征的低角度页理缝[1-2]。

以页岩为例,其微观上主要由基质和毫米-厘米级纹层构成;基质为长英质等碎屑颗粒,伊利石、伊/蒙混层等黏土矿物,以及有机质等组分的无序混积;纹层为长英质、凝灰质(以长英质、伊利石、黄铁矿为主)、有机质等某类组分的有序成层聚集。纹层的岩石力学性能因纹层的组分不同而存在差异。假设地层条件下处于原位应力场的页岩由有机质纹层(E1为弹性模量、ν1为泊松比)与长英质纹层(E2为弹性模量、ν2为泊松比)构成。当页岩取出至地表,应力场与岩石力学性能发生变化:首先是失去围岩约束,随后由于组分和结构差异,纹层在风化失水过程中弹性模量衰减,有机质纹层弹性模量衰减幅度大于长英质纹层。由此导致纹层发生纵向变形(有机质εv1=Δσ'v/E1,长英质εv2=Δσ'v/E2)和横向变形(有机质εh1=-ν1εv1,长英质εh2=-ν2εv2)。在纵向,有机质纹层因弹性模量较低,垂向应变更大,导致其相对伸长量超过长英质纹层。在横向,回弹量差异在岩性界面处累积拉张应变能或剪切应变能。若界面剪切应变能超过内聚力,沿纹层发生剪切滑移,形成微裂缝(剪切主导);若界面拉张应变能超过长英质抗拉强度,则直接形成张性裂缝(拉张主导)。上述过程最终形成“假性页理缝”。纹层间岩石力学参数差异导致垂向和横向应变分异,界面处剪切应变能与拉张应变能累积是“假性页理缝”形成的核心机制。

页理缝认知困境源于学科割裂:沉积地质学聚焦碎屑颗粒接触关系的原生静态特征,忽视其在多阶段应力场中的动态响应;岩石力学强调现今应力场对碎屑颗粒接触关系的调控机制,忽视沉积-成岩历史进程多阶段应力场对碎屑颗粒接触关系的约束。学科割裂导致静态与动态、历史与现今的应力-组构关联失衡。

3 页理缝与油藏类型

地层条件下低角度页理缝的存在性直接影响油藏类型判定,导致页岩型页岩油勘探开发面临理论颠覆与技术重构的双重挑战。

若地层条件下存在低角度页理缝,其与纳米-微米级基质孔隙共同构成“双孔隙系统”,通过连通孤立的基质孔隙显著提升有效储集能力和渗流能力,形成基质型油藏,显著提高技术可采储量和资源丰度估值[8]。技术上的重点是页理缝发育程度的定量评价、体积压裂参数的优化等,技术复杂度和开发成本显著降低。

反之,若地层条件下不存在低角度页理缝,仅依赖单一基质孔隙及稀疏的构造成因高角度裂缝,储集能力受限,渗流高度依赖高角度裂缝密度与连通性,形成非均质性强的裂缝型油藏[25],技术可采储量显著降低,资源丰度估值趋于保守,现有试验井产能需重新评价。技术上的重点转向构造成因高角度裂缝的预测,技术复杂度和开发成本显著上升。

4 结论

(1)地层埋藏阶段(应力加载),岩石在高围压和垂向有效应力主导下可以形成高角度张剪性裂缝。地层抬升阶段(应力卸载),未出露地表的岩石因岩性横向变化引发垂向差异应变,沿岩性界面可以形成高角度张剪性裂缝;出露地表的岩石因垂向有效应力解除、水平有效应力释放,沿层理面破裂可形成低角度“假性页理缝”。裂缝产状受埋藏-抬升过程中应力状态动态演变的控制,地层条件下无法形成并存在低角度页理缝。

(2)地表岩心暴露的低角度“假性页理缝”是卸荷作用的次生产物,无法反映地层条件下真实裂缝系统。地层条件下裂缝产状由岩石抗拉强度与原位应力场共同控制,以高角度张剪性裂缝为主。地表卸荷破坏围压和有效应力各向异性,导致裂缝失真。

(3)页理缝认知困境源于学科割裂:沉积地质学聚焦碎屑颗粒接触关系的静态岩性描述,忽视其在多阶段应力场中的动态响应;岩石力学强调现今应力场对碎屑颗粒接触关系的调控机制,忽视埋藏-抬升历史进程多阶段应力场对碎屑颗粒接触关系的约束。

(4)地层条件下无法形成并存在低角度页理缝,无法与纳米-微米级基质孔隙共同构成有效储集能力和渗流能力强的“双孔隙系统”。针对无规模砂体的页岩型页岩油,其勘探方向需从依赖基质孔隙系统的“基质型油藏”向依赖高角度张剪性裂缝的“裂缝型油藏”转变,技术上的重点需转向构造成因高角度裂缝的预测。

参考文献

[1]齐亚林.鄂尔多斯盆地长73亚段纹层型页岩油地质工程一体化评价[J].地球科学前沿(汉斯), 2024, 14(6):851-858.

[2]齐亚林.鄂尔多斯盆地长7纹层型页岩油地质工程一体化评价[C].第十七届全国古地理学及沉积学学术会议摘要集,2023.

[3]余家仁,樊哲仁.任丘古潜山油田碳酸盐岩储层研究[J]石油学报,1981,2(1):57-68.

[4]陈立平,邹绍春,张河清,等.川中遂南气田上三迭统香二香四储层初步研究[J].天然气工业, 1981(4):11-20.

[5]石宝德.关于盖层与油气聚集关系的探讨[J].西南石油大学学报(自然科学版), 1989, 1(1):28-33.

[6]董冬,杨申镳,项希勇,等.济阳坳陷的泥质岩类油气藏[J].石油勘探与开发, 1993, 20(6):15-22.

[7]唐小梅,曾联波,岳锋,等.鄂尔多斯盆地三叠系延长组页岩油储层裂缝特征及常规测井识别方法[J].石油天然气学报,2012,34(6):95-99.

[8]杨勇.济阳陆相断陷盆地页岩油富集高产规律[J].油气地质与采收率,2023,30(1):1-20.

[9]Iverson, R. M. Stress collapse in dry, uncemented granular slopes under gravity. Geophysical Research Letters[J], 2021,48(9), e2021GL093089. https://doi.org/10.1029/2021GL093089.

[10]Zhang, J., Zhao, L., & Wang, Y. Minimum coordination number for gravitational load transfer in uncemented sands. Granular Matter[J], 2022,24, 45. https://doi.org/10.1007/s10035-022-01172-x.

[11]Bernabé, Y., & Evans, B. Grain-contact stability under gravitational loading: implications for foliation development. Earth-Science Reviews[J], 2022,225, 103911. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2021.103911.

[12]Piazza, R., Clennell, B., & Lebedev, M. Micro-fabric of surficial aeolian and fluvial sands: CT evidence for absence of low-angle foliation. Sedimentology[J],2023,70(2), 521-542. https://doi.org/10.1111/sed.12984.

[13]Swift, A. M., & Evans, J. P. Energy balance during pressure solution and elastic rebound in granular aggregates. Journal of Geophysical Research: Solid Earth[J], 2020,125(4), e2019JB018855. https://doi.org/10.1029/2019JB018855.

[14]Piazza, R., & Benediktsson, A. Micro-CT evidence for elastic recovery of grain contacts during low-intensity dissolution in weakly cemented sandstones. Solid Earth, 2021,12(3), 745-758. https://doi.org/10.5194/se-12-745-2021.

[15]Lebedev, M., & Clennell, B. Numerical assessment of cement integrity during early-stage dissolution in carbonate grainstones. Marine and Petroleum Geology[J], 2022,141, 105768. https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2022.105768.

[16]Zhang, J., Zhao, L., & Wang, Y. In-situ observation of elastic rebound in uncemented granular carbonates during early dissolution. Geophysical Research Letters[J], 2019,46(12), 6421-6429. https://doi.org/10.1029/2019GL082411.

[17]王鸿勋.水力压裂原理[M].北京:石油工业出版社,1987.

[18] Byerlee J D. Friction of rocks.Pure and Applied Geophysics[J],1978,116(1): 615-626. https://doi.org/10.1007/BF00877533.

[19]Iverson, R. M., & Lahusen, R. G. In-situ X-ray tomography of incipient shear bands in quartz sand: grain-scale rotation and void redistribution. Journal of Geophysical Research: Solid Earth[J], 2022,127(3), e2021JB023355. https://doi.org/10.1029/2021JB023355.

[20]Zhang, J., Zhao, L., & Wang, Y. Force-chain arches within localized shear bands in sand: thickness and span scaling. Granular Matter[J],2020, 22, 84. https://doi.org/10.1007/s10035-020-01048-7.

[21]Sun, Q., Zhang, J., & Huang, Y. Arching angle and lateral thrust transfer in grain-scale shear zones. Geophysical Research Letters[J],2021, 48(11), e2021GL093288. https://doi.org/10.1029/2021GL093288.

[22]Lebedev, M., Gurevich, B., & Clennell, B. Nested force-chain arches as the load-bearing skeleton of micro-shear bands. Solid Earth[J],2023,14, 345-360. https://doi.org/10.5194/se-14-345-2023.

[23]Bernabé, Y., & Evans, B. Why grain-scale shear bands rarely evolve into phyllonitic foliation: grain size and rotation limits. Earth-Science Reviews[J], 2022,225, 103911.DOI: 10.1016/j.earscirev.2021.103911. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2021.103911.

[24] Griffith A A. The phenomena of rupture and flow in solids.Philosophical Transactions of the Royal Society of London[J],1921,221(A):163-198. https://doi.org/10.1098/rsta.1921.0006.

[25]霍凤龙.古龙地区泥岩裂缝油藏成藏条件及地球物理特征研究[D].浙江大学,2012.

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自齐亚林科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-1028016-1504775.html?mobile=1

收藏