博文

全球告别“疟疾”正在进行时

||

2021年6月30日,世界卫生组织发布新闻公报称,中国正式获得世卫组织消除疟疾认证。这意味着,疟疾成为中国本土上被消灭的第5个传染病,其他4个是天花(1961年)、脊髓灰质炎(2000年)和丝虫病(2007年)、白喉(虽然没经认证,但至少2007年后,中国就再也没有发生过1例白喉)。公报说,中国疟疾感染病例由1940年代的3000万减少至零,是一项了不起的壮举。根据世卫组织的标准,一个国家或地区连续3年没有本土疟疾病例,并建立有效的疟疾快速检测、监控系统,制定疟疾防控方案,才能获得消除疟疾认证。但就全球而言,这仅仅是一个里程碑,只能说告别疟疾的日子将越来越近。

一、“疟人”的古老疾病

有人认为,疟疾最早可以追溯到3000万年前。科学家在一块古近纪的琥珀化石里发现了携带有疟原虫的蚊子,而疟原虫就是疟疾的致病原。这似乎可以进一步推测,疟原虫很有可能在恐龙时代就已经出现。起码现在,疟疾在人类的近亲黑猩猩中非常常见,有人估计恶性疟疾可能起源于大猩猩。但可以确定的是,伴随着农业的进步和人类住区的发展,疟疾的种群规模直到大约1万年前才增加。

在人类漫长的历史中,可以找到对疟疾独特的周期发热症状的记载。希波克拉底描述了周期性的发烧,将它们标记为间日发作的,三日发作的,恶性发作的和每日发作的。罗马的科鲁迈拉将这种疾病与来自沼泽的昆虫联系起来,无疑是一个天才的猜想。

在中国,3500多年的甲骨、龟甲、青铜器铭文记载。《礼记》有“孟秋行夏令,民多疟疾”(源自《吕氏春秋﹒孟秋纪》)及“秋时有疟寒疾”的记载。《黄帝内经》“疟”字出现四十处,并有《刺疟》《疟论》专篇。二十四史记载疟疾甚多,中国征伐南方蛮夷小邦时,疟疾往往是难以逾越的天然屏障。汉武帝征闽越“瘴疠多作,兵未血刃而病死者十二三”。东汉马援率八千人马南征交趾,“军吏经瘴疫死者十四五”。宋“会征交州,其地炎瘴,士卒死者十二三。”“复发于安南,使十余万人暴露瘴毒,死者十而五六。”清征缅甸“及至未战,士卒死者十已七八”。清末,繁华市镇云南思茅从1919年开始,疟疾流行使原本七八万人口的市镇,到新中国成立时仅剩944人。

陈隽情在一篇“疟疾如何改变人类历史?”的文章中指出,2011年,英美考古学家从一处古罗马坟墓中发掘出来的小童骸骨中发现了曾遭疟疾感染的基因证据,他们据此认为,古罗马帝国可能因疟疾猖獗而衰亡。这次发掘的古墓是位于意大利罗马以北112公里处的鲁那诺镇附近的一座婴儿坟墓,年代约为公元450年。英国曼彻斯特理工大学的研究人员首次利用新科技研究这个古代疟疾个案,他们从这具三岁幼儿骸骨的腿骨中仔细分离出基因样本,发现它和另外一个感染疟原虫的样本有98%相似。研究人员表示,由于两次独立分析的结果完全一致,因此他们认为,该名3岁幼儿是因为感染疟原虫丧命的。英国著名历史学家卡特赖特的著作《疾病改变历史》中写道,公元前一世纪,一种异常凶险的疟疾在罗马附近的低湿地区流行,并在公元79年酿成大流行。传染范围先是局限在意大利,在城市中肆虐,使罗马的蔬菜供应地坎帕尼亚死了许多人,继而整个地区都被抛荒,成为名声不佳的疟疾流行区。意大利诗人但丁在《神曲·地狱篇》中借助疟疾将恐惧描绘得活灵活现:犹如患三日疟的人临近寒战发作时/指甲已经发白/只要一看阴凉儿就浑身打战/我听到他对我说话时就变得这样/但是羞耻心向我发出他的威胁/这羞耻心使仆人在英明的主人面前变得勇敢。而据史书记载,但丁本人正是死于这种恐怖的疾病。

打开世界地图,可以发现一个非常奇怪的现象:欧洲人从15世纪发现美洲新大陆开始迅速对美洲进行殖民,但是对近在咫尺的非洲,欧洲人的殖民则要晚得多,一直到19世纪才大范围展开。更加有意思的是,非洲大陆绝大多数地区就算曾经当过欧洲殖民地,欧裔人口也相当有限,只在南方的南非、纳米比亚等地才稍成气候。

为什么欧洲人放着家门口的非洲不去殖民,反倒宁可去美洲呢?当然是疟疾在作怪。由于对疟疾认识不清,欧洲人长期没有有效的治疗疟疾方法,而非洲大陆又是疟疾的发源地。直到1870年,欧洲人才控制了非洲大陆的10%,而且殖民地局限于沿海地区,至于非洲内陆地区,则靠着疟疾的保护尚未被欧洲人染指。

二、“诺奖”级成果

疟疾是伴随人类最早的疾病,但在一个很长的历史时期里,人们认为疟疾是“神”的旨意,连伟大的古罗马作家和古典学者马尔库斯·西塞罗也不止一次地说到,疟疾这种热病的发生是由于神的意志,因此它是不可抗拒的。著名罗马作家老普林尼在《博物志》中还指出好几种他认为预防有效的符咒。与有神论同时,也有不少医生说此病的发生是由于有热病的空气,疟疾的起因与沼泽地上的水或有毒的水汽行关,有人甚至给疟疾下了“败坏了的水气”或者“易致病的有毒物质”这样—个定义。“疟疾”(Malaria)这个词就是由“坏”(mala)和“空气”(aria)两个字组成。

中医认为,感受疟邪、山岚瘴气及风寒、暑湿是疟疾的病因,《内经》有“痎疟皆生于风”“夏日伤暑,秋必病疟”之说。发病机理是邪毒侵入人体,伏于半表半里,出入营卫之间。邪入则与阴争而寒,出则与阳争则热;如邪正相离,邪气伏藏,不与营卫相搏,则寒热休止。这种病因病机,只是提供了一种解释,并不要求实证研究,只能是夸夸其谈、浮而不实。

1717年,意大利著名医生乔万尼·马里亚·兰锡西在一篇有关疟疾的论文中提到:疟疾总是流行在蚊子繁多的潮湿沼泽地区,而在排水之后会一度绝迹,这一现象表明,致病的毒性也许就是蚊子传播的。1854年,路易斯·丹尼尔·博珀在列举出蚊子的种种罪状后认为,它是传播疟疾的媒介。1822年,美国医生艾伯特·弗里曼·阿弗里卡纳斯·金向华盛顿哲学协会宣读了一份报告,提出了蚊子传播疟疾的19条依据。这些依据都是猜测性的,尚不足以确定蚊子是传播媒介,但他的大胆设想能够促使人们去实验和观察,以检验这些猜测是否正确。随后,欧洲、印度、非洲等地的许多科学家,渐渐把怀疑的圈子缩小,最后集中到蚊子身上。

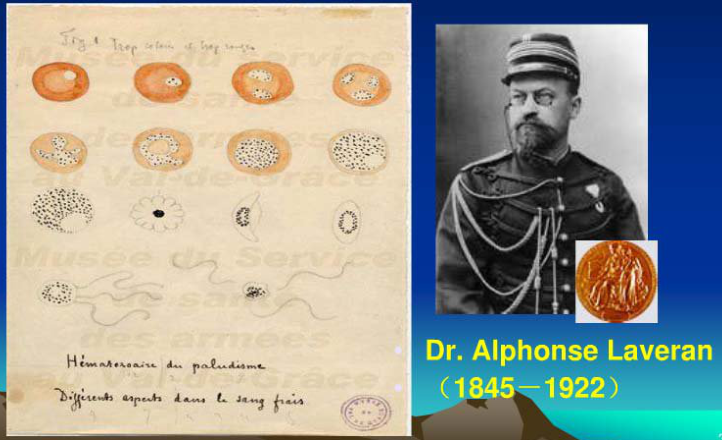

但是,重大突破来自两个关键人物,他们是法国的家夏尔·路易斯·阿方索·拉韦朗(Charles Louis Alphonse Laveran,1845-1922,图6-14)和意大利医师卡米洛·戈尔吉(Camillo Golgi,1844-1926)。1880年,拉韦朗在阿尔及利亚疫区疟疾病人血液里发现了一种原浆虫,猜测这就是疟疾的病因,他发表了一篇通讯,但这个前无古人的观点受到广泛的质疑。1882年,他在罗马疟疾疫区病人的血液里找到了同样的原浆虫。随之,世界各国科学家都看到了这个虫子,因为显微镜如此清晰地将它展示在世人面前。

图6-14 夏尔·路易斯·阿方索·拉韦朗(Charles Louis Alphonse Laveran,1845-1922)

拉韦朗发现疟原虫之后,敏锐地意识到,疟原虫并不是人体自带的,人体外必定也能找到,很可能是属于蚊科的寄生虫。基于这样的猜想,他在阿尔及利亚的一个疫区建议消灭沼泽地以断绝蚊子的孽生源头。结果如他的猜想,疟疾大大减少。拉韦朗的一生,除了疟原虫外,对孢子虫和锥虫,也有非凡的原创研究,他开拓了原虫性疾病的领域,人类受惠于他的发现,不止疟疾而已。1907年,拉韦朗因为发现并阐明原虫在疾病发生中的作用而获得诺贝尔生理学或医学奖。戈尔吉则是在拉韦朗研究的基础上,进一步查明了疟疾中的隔日疟和三日疟的病原微生物不是一种疟原虫,而是两种。拉韦朗和戈尔吉的研究成果,彻底终结了延续1500多年的“瘴气理论”。

找到了疟原虫,但疟原虫究竟通过怎样的途径进入到人体的呢?最早猜测疟原虫是经过蚊子传播的除了拉韦朗外,还有热带医学先驱帕特里克·曼森(Patrick Manson,1844-1922)。传统医学的一切病因如风寒暑湿,如瘴气、疟邪,是不需要证据的,相信就可以了。但对于现代医学来说,如果没有确切的证据,猜测就永远是猜测。

曼森经过长期观察,断定蚊子可能是丝虫病的中间宿主,并认为蚊子在传播疟疾时所起的作用与丝虫病相同。遗憾的是,在当时只有少数科学家接受曼森的观点,大多数人对曼森持极不信任的态度,认为他的想法荒诞可笑,甚至给他起了个“蚊子曼森”的绰号。英属西印度巴巴多斯岛的立法会议甚至通过一项决议,声称“蚊子传播疟疾的想法是亵渎神明、违反上帝意志的,因为《圣经》上并没有写到”。

但曼森知道,在对自己观点深信不疑的同时,伦敦不是用武之地。当1894年曼森在伦敦碰到罗纳德·罗斯(RonaId Ross,1857-1932,图6-15)时,就把自己所知道的有关疟疾的一切都毫无保留地告诉了比他年轻12岁的英国后生,作为长者的曼森鼓励罗斯在印度这个研究条件比较好的地区,将蚊子传播疟疾的途径彻底搞清楚。

图6-15 帕特里克·曼森(Patrick Manson,1844-1922)

这次会面,彻底改变了他的生活和工作轨迹。罗斯在印度工作期间,耳闻每年死于疟疾的印度人高达100万以上,他在街头亲眼见到被疟疾折磨得痛苦不堪的患者,这些人发病时的惨状,在他的脑际留下了深刻的印象。在曼森的激励下,罗斯于1895年3月28日告别妻子,离开伦敦返回印度。在印度安得拉邦北部的塞康德拉巴德,潜心于蚊子与疟疾的相关性研究。罗斯把蚊子捉来,放进蚊帐里,让它们去叮咬那些雇来的躺在帐子内赤膊的疟疾患者。为了吸引蚊子,罗斯用了很多办法:让受试者在火热的阳光下接受曝晒,他认为这样可以晒出某种气味,诱惑蚊子去叮咬;往受试者身上浇水,他以为这样也能够将蚊子吸引过来……待蚊子吸过这些疟疾病人的血液后,罗斯对这些该死的昆虫进行解剖,放在显微镜下进行观察。在遇到无法解决的问题时,罗斯便写信给远在伦敦的曼森,向他求教。经过两年多的不懈努力,特别是解剖了大量不同种的蚊子之后,罗斯终于在1897年8月20日,最先在一种学名叫“按蚊”的蚊子的胃壁上找到了苦苦寻觅的“猎物”——雌性疟原虫!第二天,罗斯继续他的研究,当解剖到一群蚊子的最后一只时,获得了同样的结果,从而证实了数百年来蚊子传播疟疾的猜测。这一成功使罗斯兴奋不已,当即写了一首诗:“今天,是上帝将他的怜悯放在了我的手中……我禁不住感恩的眼泪……那杀死百万人的祸首啊!我终于找到了你狡猾的足迹……无数人将获得拯救。”罗斯因此获得1902年诺贝尔医学奖。

继罗斯之后,意大利寄生虫病学家乔瓦尼·巴蒂斯塔·格拉西(Giovanni Battista Grassi,1854~1925)对按蚊做了进一步研究。1898年9月,格拉西从马卡勒斯高疟区把按蚊捉到罗马的圣灵医院,他让这些蚊子吸吮一位实验者的血液,使其染上疟疾。随后,又进行了3次类似的实验,都获得了成功。格拉西还通过这种按蚊的肠壁,观察了疟原虫的生活史。蚊子传播疟疾的真相终于大白于天下!

原来,当雌性按蚊在吮吸疟疾病人的血液时,疟原虫的配子母细胞便进入到蚊子的胃内,并开始有性生殖,最终使按蚊具有传染性,当这些按蚊再去叮咬另一个人时,它体内的子配子便随着按蚊的唾液进入人体,使人受染患上疟疾。

1900年,与此同时,曼逊也做了两个有趣的实验。他让3位志愿试验者在罗马的一个高疟地区野外,睡在挂了帐幔的棚子里,3人都没有患上疟疾。作为对比,他又将吸过疟疾病人血液的按蚊从罗马运到没有疟疾的伦敦,用这几只按蚊在志愿者中制造出疟疾来。试验者中有一位就是曼森自己的儿子。曼森的实验无可辩驳地证明了蚊子是传播疟疾的元凶!这一正反两方面的实验结果,受到科学家的高度重视,全世界的相关科学杂志都报道了这项研究成果。

三、四大措施

在抓获了疟疾的“真凶”之后,接下来人们要做主要有两件事:一是要预防,即消灭蚊子以切断传染源;二是要及时地诊疗,使广大疟疾患者迅速痊愈。经历了一个世纪的努力,世界卫生组织认为,人类抗疟的巨大进步缘于过去广泛应用的疟疾核心控制工具(四大措施):药浸蚊帐、室内滞留喷洒、快速诊断检测法以及以青蒿素为基础的联合疗法。

我们还是从预防和治疗两个方面来展开。预防措施主要包括悬挂蚊帐、整治环境、研制和使用驱蚊剂等。1901年,美国军队在古巴将哈瓦那所有滋生蚊子的死水都抽干,或注入油,蚊子老窝被端,疟疾死亡率一下子下降90%,可见整治环境是没有包括在四大措施之外今天仍然有用的策略。据世界卫生组织数据,自2000年以来,在撒哈拉以南非洲分发了近10亿顶药浸蚊帐。到2015年,该地区大约55%人口在蚊帐中睡觉(2000年时这个比例还不到2%),因为抗疟四大措施成功避免了6.63亿人感染疟疾,其中蚊帐居功至伟(功占68%)。

1948年,诺贝尔生理或医学奖破天荒地颁发给了一名化学家——保罗·米勒(Paul Hermann Müller,)这是与疟疾相关的第三个诺贝尔奖。1874年,德国化学家偶然合成了一种新的物质双对氯苯基三氯乙烷,它的另一个名字叫DDT。当时谁也没发现它的用处,直到米勒几十年后把它喷到蚊子身上,可以干扰蚊虫的神经系统,让它们也变得“古怪”,先剧烈痉挛,然后逐渐麻痹,最后走向死亡。1947年,印度一共出现7500万例患者,超过80万人死亡。随着DDT的运用,印度新增的疟疾患者1965年不到10万,死亡的人数更是接近于零。遗憾的是后来DDT破坏环境的恶果开始显现,这种杀虫剂最后被禁用。当然,其他的灭蚊剂续继诞生,填补了这个空白。

在诊疗上,快速诊断检测,是针对疟原虫进行的抗原检测和血涂片,能迅速区分疟疾发烧和非疟疾发烧,从而及时治疗。有了这个快速检测的诊断工具,才可能对几万几十万的人群进行普查,使得大到地区、国家、世界的整体的疟疾控制乃至消灭成为可能。

关于治疗的药物,可以追溯到16世纪。医史学家普遍认为,此前的美洲大陆并没有疟疾,它是由西班牙殖民者于15世纪带入的。然而,令人意想不到的是,这一长期折磨人的疫病竟然在这块土地上遇到了它的“克星”。据史料记载,1533年,当西班牙殖民者弗朗西斯科·皮萨罗率领军队征服美洲大陆时,他的士兵们正在忍受着疟疾的煎熬。一个垂死的西班牙士兵为了消除极度的口渴,索性喝下了浸泡着一棵大树的池水,而令他感到惊奇的是,他非但没有被毒死,反而感到身体康复了。多年后,科学家们经研究断定,那棵浸泡在池塘里的树正是治疗疟疾的特效药。这种树的学名叫做金鸡纳树,属茜草科植物,盛产于安第斯山脉,这是印加人民馈赠予人类的一份最优厚的礼物。

1820年,法国化学家彼埃尔-约瑟·佩尔蒂埃和约瑟-B·卡方杜合作,从金鸡纳树皮和其他植物中分离出了奎宁和别的生物碱,由此开启了以天然的或化学合成的方法制成药物的新思路,人们能够生产出大量的治疟特效药来。截至1933年,金鸡纳霜在世界各地的生产已有了很大的发展,产量达到了1166.6万斤。这一局面为第二次世界大战中治疗盟军中的疟疾发挥了重要作用。

到了20世纪60年代,由于疟原虫对奎宁类药物产生抗药性,越南战争交战的美越两军都深受疟疾之害,减员严重。美国投入大量资金,筛选出20多万种化合物,最终也未能找到理想的抗疟新药。越南则向中国政府求援,我国60多个单位,500多名科研人员于1967年投入抗疟剂药物的研究中。科研人员从古代医书有关青蒿治疗疟疾的记载中受到启发,提炼出具有全新化学结构和显著抗疟功效的新药——青蒿素。20世纪70年代后期,科研人员又将青蒿素的化学结构加以改造,合成抗疟效果更好的蒿甲醚等新药。与此同时,我国科研人员研制的另一种化学抗疟新药——本芴醇也横空出世。80年代以后,科研人员继续攻关,最终研制出综合蒿甲醚和本芴醇两药特点的复方蒿甲醚,人类利用青蒿素抗疟达到新的高度。

青蒿素类抗疟药,是数亿外国人眼中的“中国神药”,也是与疟疾相关的第四个诺贝尔奖(2015年,我国屠呦呦因为青蒿素获奖)。在非洲人心目中,它是中国人民的友好礼物;在欧美人眼中,它是前往亚非拉地区的必备药品;在联合国和世界卫生组织看来,它是拯救全球5亿患者的首选用药。

四、中国经验与非洲防控

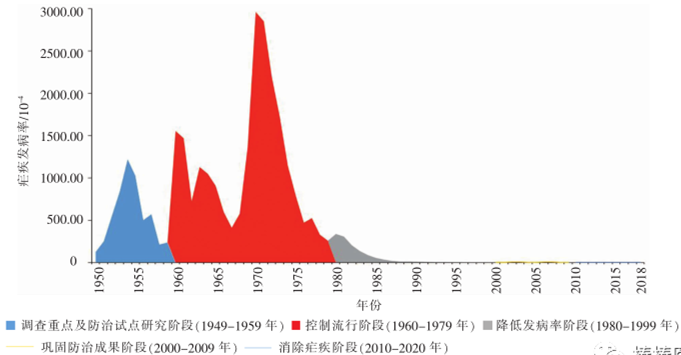

据不完全统计,上世纪40年代末,我国疟疾年发病人数高达3000万。甚至到1970年,还发生过一次异常的流行高峰,年发病高达2411.5万例。但自1990年代起,就趋近于零;到2017年后,就真的是零了。

图6-16 1950-2017年我国疟疾发病趋势

短短70年,消灭一个存在了至少三千年,且仍在全球肆虐的瘟疫,这是怎么做到的?

第一是依靠科学,从以上回顾可以看出,科学防控才是治本之策。但是,仅有科学仍然不足以消灭疟疾,还必须有高效组织和强大社区动员、透明通报和定点精准防控,这是一个庞大的公共卫生工程。

传染病的防控绝不仅仅是医疗和疾控机构的事,尤其对于疟疾这样年发病数高达百万千万(上世纪80年代前)的传染病,全社会的动员和参与至关重要。中国人民在政府的强力领导下,开展了规模浩大的群众性疟防运动。疫区全民普服乙胺嘧啶和伯氨喹进行预防,大规模发放和使用杀虫剂浸泡蚊帐,对蚊子孽生环境进行整修改造(清理池塘、河流、住宅区积水、花园、灌木丛等等)。据统计,仅在1991-1998年,就治疗了有疟史者1515万人次,流行季节预防服药3412万人次,每年在950万-1955万人口地区进行杀虫剂室内滞留喷洒或浸泡蚊帐灭蚊。没有这样强大的社会动员能力和社区参与规模,控制疟疾是不可能的。

透明通报是传染病控制关键的关键。在1985年前,我国疟疾病例是以县级为单位进行纸质报告,通过邮寄的方式上报的;1985年开始电子报告,2004年后更是采用网络直报,效率提高无数倍,真正实现了对疫情的及时、准确、完整的监控。

在这一基础上,中国创造了“1-3-7”防疟模式:“1”是指医疗机构发现疟疾病例后24h(1天)内必须进行网络直报,通过县-市-省-国家四级通报实现逐级实时响应;“3”是指疾控中心接到报告后必须在3天内进行流行病学个案调查与核实,同时开展实验室复核,确认诊断无误;“7”是指对疟疾疫点在7天内完成调查与处置。

这一经验被WHO作为样板向全世界推广,其核心实质是透明化的通报和快速反应。任何形式的数据瞒报和官僚作风导致的反应迟缓对传染病防控都是致命的,疟疾防控70年的过程也证明了这一点。

基于科学的防控必然是精准的,在中国疟疾防控中体现得尤为突出。进入上世纪90年代后,中国本土疟疾发病大幅下降,但离消除还有很大距离,为此国家制定了“线索追踪、清点拔源”的策略。这是一种精准的防控策略,它以病例为原点,对基于透明和快速报告的每一个病例,都进行严格的线索追踪,开展包括实验室再次确认、感染虫种确定和感染来源判定的流行病学个案调查,以判断该病例是本土的还是输入的、是输血感染还是蚊媒叮咬传播的。同时,对家属和邻居、社区进行人群带虫调查,根据调查决定是否扩大调查范围,线索追踪结果把病例所在地区分为活动性、非活动性和假疫点等三种情况,再依据不同级别展开精准的“清点拔源”行动。

精准防控不是一刀切,它的基础和内核是科学。在控制传播媒介上也体现了这一点,WHO力推的是药浸蚊帐(ITNs)和拟除虫菊酯室内残留喷洒(IRS)两大工具。中国根据不同疫区的不同蚊子种类,采取了因地制宜的措施。在以家栖性和偏吸人血的微小按蚊和嗜人按蚊为主要媒介的疟区,采取ITNs灭蚊为主;在兼吸人畜血的中华按蚊地区,以传染源防治为主;在外栖性大劣按蚊地区,以改变居民点周围生态环境和灭蚊为主。对一个小小的蚊子,也必须精准施策才行。

但是,在中国消灭疟疾之时,非洲还在这条路上蹒跚而行。据世卫组织的数据,2019年,全球疟疾病例约为2.29亿例,死亡病例40.9万例。其中,世卫组织非洲区域疟疾病例和死亡病例约占全球的90%以上。死亡最多的是5岁以下的儿童和孕妇。

2010年,在撒哈拉以南非洲,有29%的有疟疾风险人群使用了药物处理过的蚊帐;2017年增加到50%。但是,由于非洲的贫困,蚊帐的使用没有起到完全的效果,很多人家使用破洞的蚊帐。

在坦桑尼亚,这种被药液浸泡后的长效蚊帐来自国际资金援助,由坦桑尼亚国家疟疾控制项目署统一调度全国发放。一户人家免费获得2顶蚊帐,额外购买需10美元/顶。10美元对于当地贫困的家庭来说是很大一个数字。坦桑尼亚政府对抗疟几乎没有资金投入。坦桑尼亚的疟疾防控资金几乎全靠外援。

尽管蚊帐拥有率在提高,但劝服人们使用蚊帐并不容易。越是生活在封闭环境之下的人,越不轻易接受改变。此外,蚊虫对除虫菊酯(目前药浸蚊帐中唯一使用的杀虫剂)的耐药性很普遍。

由于极端贫困落后,很多非洲地区没有像样的基础设施,所以谈不上改善卫生环境,很难建设必要的医疗场所和提供设施。灭蚊也自然谈不上。像中国在坦桑尼亚试点项目,培养了一批当地卫生员,但是项目一结束,资金没有了,这些卫生员也无法继续存在了。

全民服药的做法,由于“侵犯人权”、“违背伦理”,更加不可能推广。全民服药是上世纪六七十年代时,中国大规模使用的疟疾防控方法。当时,黄河、淮河流域疟疾感染率极高,感染人数多,一旦发现较多病例,一车一车的治疗药物被送到疫区,省、市、县三级自上而下地执行全民服药政策,疫情很快得到控制。广州中医药大学热带医学研究所副所长宋健平表示,“如果非洲可以全面推行群体药物干预,10年内疟疾将不复存在。”所以,近十年来,虽然非洲因疟疾而死亡的人数减少了约15万人,但是疟疾发病人数并没有明显变化。而且与从前的中国人一样,也有一些非洲人相信疟疾与鬼神有关,宁愿找巫医做法,不肯吃药。

所以,国家重视,全民参与,基层动员,科学防治,发展生产,是预防和消灭传染病的前提。这也是中国经验的前提。中国消灭血吸虫、消灭疟疾、消灭蝗灾、消灭鼠疫、消灭霍乱,都是这样的。一旦没有了这些前提,中国经验就成了无根之木。

西方国家对帮助非洲抗击疟疾也很积极。美国是国际上最大的疟疾援助资金来源国,在2018年提供了10亿美元,约占全部国际援助资金的37%。但是西方国家的援助模式是非常西方的、也是非常低效的。重视社区参与和健康教育,通过对个人的启发和帮助,在自愿的基础上提供蚊帐、药物等的帮助,来预防疟疾。其实某种程度上,他们对“人权”这种议题更加关注。所以,他们那种“头疼医头脚痛医脚”的帮助,只能说,与中国的方式比起来,各有特色吧。

美国《大西洋月刊》7月4日文章,原题:非洲抗疟下一步,中国走在最前列。比尔及梅琳达·盖茨基金会2007年称致力于根除全球疟疾,但它已比别人晚了。那年,中国科学家与慈善家及企业,开始从非洲小国科摩罗根除疟疾。如今,他们瞄上更大的地方:肯尼亚。

西方捐助者因资助昂贵、实验性的疟疾干预而被大幅报道。而中国科研人员的做法显然更经得起现实检验:群体治疗的方法,是把抗疟疾药物发给某地区男女老少所有人。按这种思路,既然无法消灭传播疟疾的蚊子,何不消除人类当中的疟疾?若这项努力成功,将缓解该疾病给肯尼亚医疗系统和经济造成的负担,还将展现中国在非洲的慈善事业,并有助于改变中国药物质量的形象。

中国专家表示,不是没有药,也不是没方法,问题是错误观念。屠呦呦发现的青蒿素已成为最有效、广泛使用的抗疟疾药物。中国科学家们如今把目光转向在非洲使用群体治疗法。有关公司正同肯尼亚卫生官员商谈在该国疟疾猖獗的印度洋沿海地区试点。

几十年来,虽然疟疾病例及其导致的死亡人数在不断下降,但人类抗击疟疾的斗争却止步不前。对最广泛使用的治疗方法——以青蒿素为基础的联合治疗——产生耐药性的寄生虫正在传播,而疟蚊对杀虫剂的耐药性也越来越强。

疟原虫是一种具有挑战性的疫苗靶标。它的生命过程复杂,雌蚊通过叮咬将名为子孢子的疟原虫细胞输入人体血液,它们在肝脏中繁殖,形成另一种被称为分生子的细胞类型,并侵入红细胞继续繁殖。在这个过程中,寄生虫经常改变它的表面蛋白,这使其成为免疫系统和疫苗难以捉摸的目标。

RTS.S,又名Mosquirix,是首个通过临床试验阶段的疟疾疫苗,可以预防恶性疟原虫感染所致的疟疾。世界卫生组织已决定在非洲马拉维、加纳和肯尼亚建立疫苗试点,这是抗击疟疾的里程碑事件。该疫苗有可能成为非洲等疟疾流行地区防控疟疾疫情的一个新选择。

https://wap.sciencenet.cn/blog-279293-1293594.html

上一篇:[转载]庄辉院士:慢性乙型肝炎启动治疗的ALT阈值探讨

下一篇:[转载]《几何原本》传入中国史略