博文

AI 时代,你的知识管理工具该扔了吗?  精选

精选

|

疑惑

疑惑

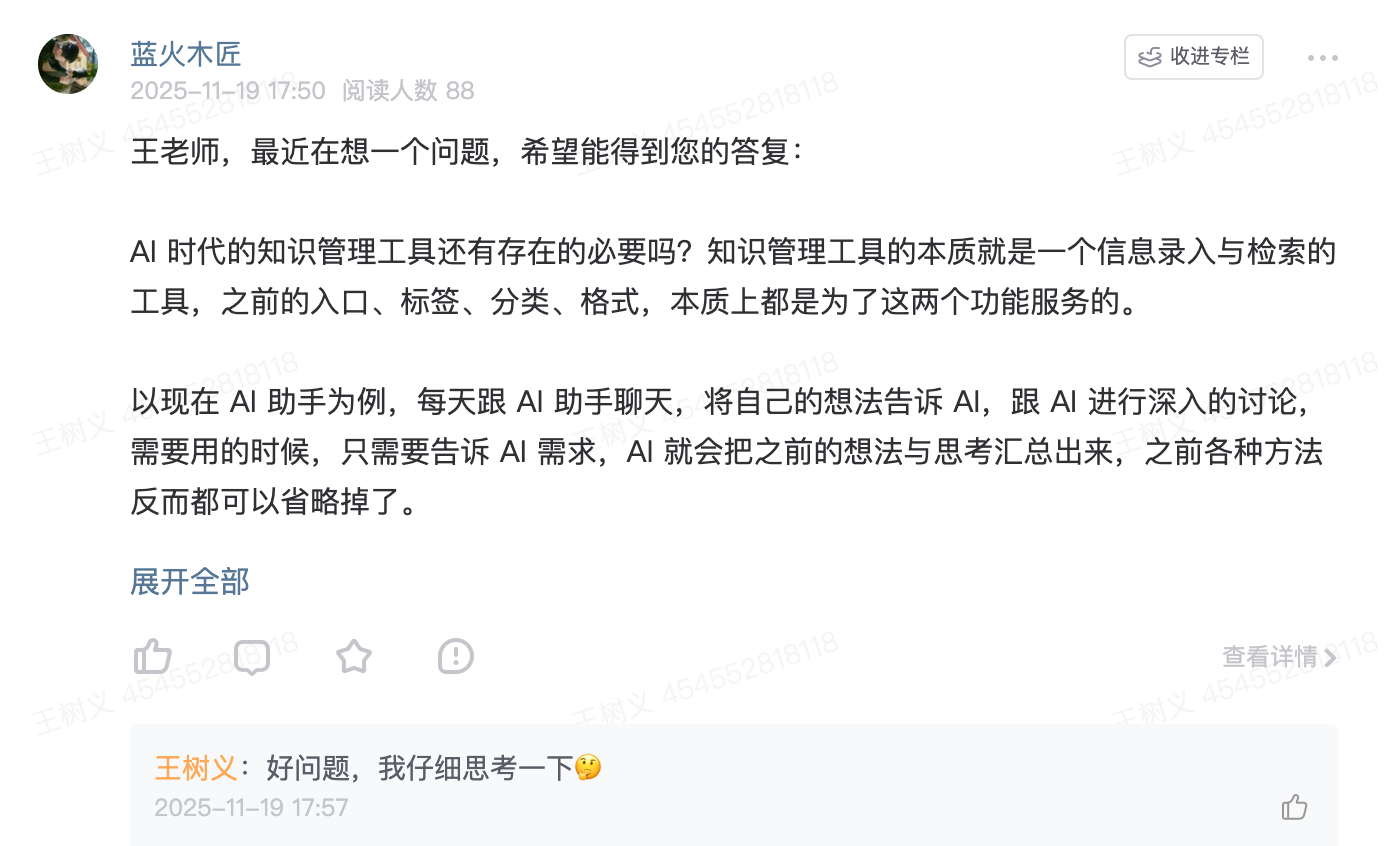

知识星球上,星友「蓝火木匠」提出了一个直击灵魂的问题:

AI 时代的知识管理工具,还有存在的必要吗?

如果知识管理(KM)的本质只是信息的录入与检索,那么 AI 已经降维打击了这一切。通过自然语言,我可以随时调用 AI 帮我汇总、整理、输出。

既然「存」和「取」都被 AI 搞定了,我们为什么还需要费力去维护一个知识库?

这不仅仅是一个工具选择题,也揭示了 AI 时代知识管理正在发生的一场范式转移。

如果不引入新的变量,传统的 KM 工具确实岌岌可危;但一旦我们转换视角,从「管理存量」转向「认知握手」,你会发现,拥有一套属于自己的思维辅助环境,从未像今天这样重要。

为了避免我自己的判断过于主观,我还专门和得斯空间(Dessix)的创始人向松涛和布道师 Leo(李福祥)就这个问题进行了深入讨论。他俩给了我非常中肯的修改建议。下面我把我们三人共同得来的经验,分享给你。

折叠首先,我们要承认,「蓝火木匠」说对了一半:AI 确实让「整理」变得一文不值。

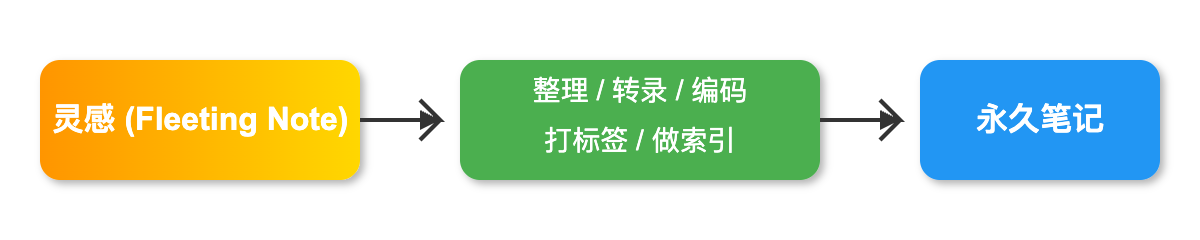

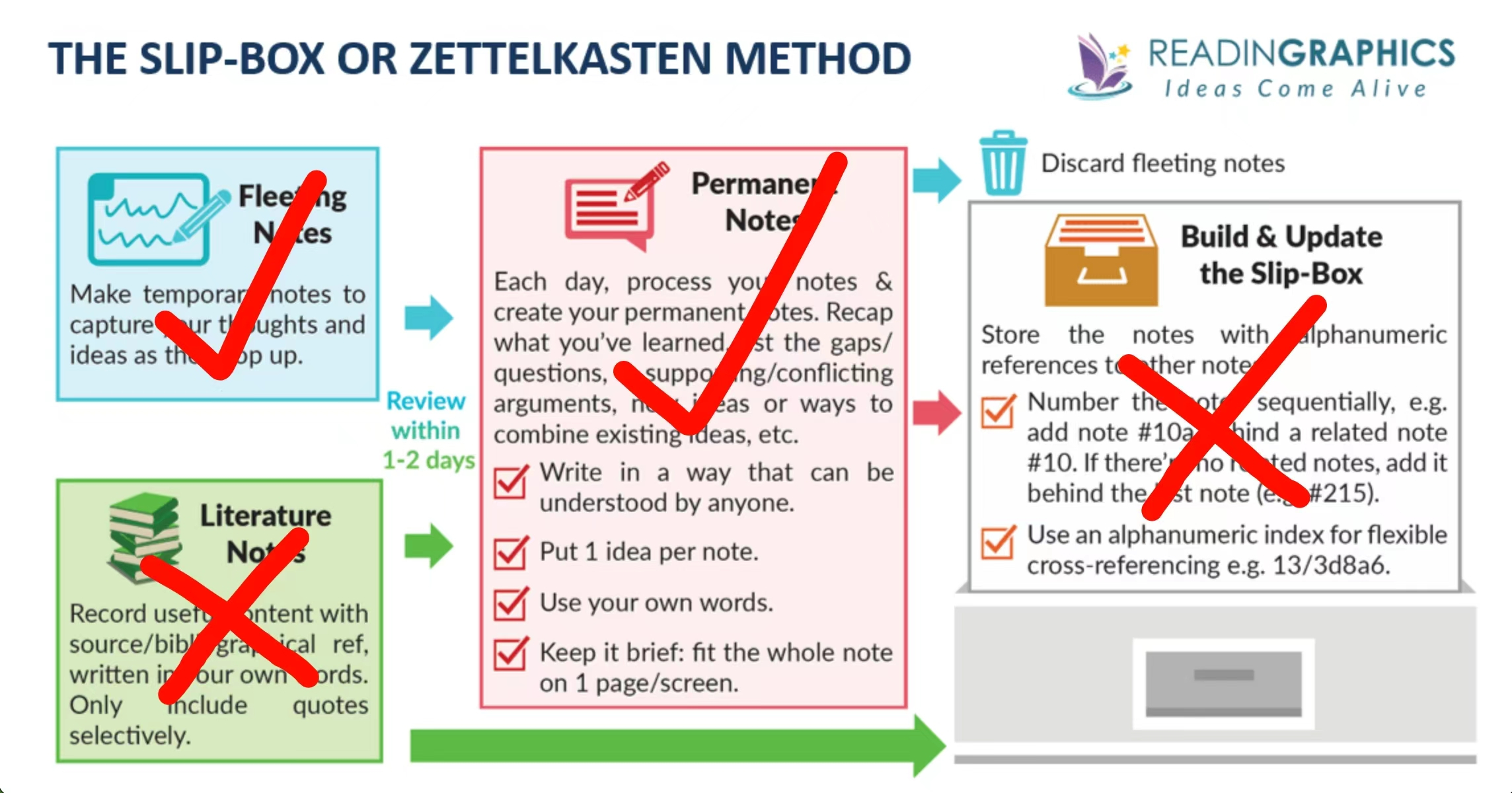

Leo 提到了经典的卢曼卡片笔记法。在传统视阙下,卢曼的方法虽然有效,但极其繁琐。

让我们看一看这个流程:

中间绿色的部分,往往占据了我们 80% 的精力。这些是「为了机器能读懂」或者是「为了以后能找到」而做的苦力活。

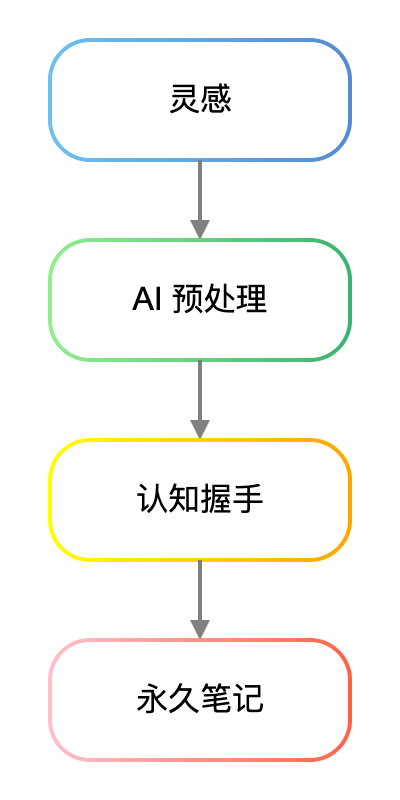

AI 的真正价值,在于「流程折叠」。

它无情地折叠了中间那个耗时耗力的括号。现在的流程变成了:

具体来说,你可以参考 Leo 对这张卡片笔记法的图片批注。

(原图来自网址:https://readingraphics.com/book-summary-how-to-take-smart-notes/,上面的标记为 Leo 绘制)

很多人的担忧在于:跳过了中间过程,我是不是就「没思考」了?

恰恰相反。我们不再需要像卢曼和其助手那样花大量时间做抄写员,而是升级为了审核员。

当 AI 帮你把一段凌乱的语音转成结构清晰的笔记,或者帮你把三篇论文汇总成一个观点时,你必须进行一次「认知握手」—— 即利用你的直觉、经验和体感,对 AI 的逻辑链条进行最终签署(Sign-off)。

或许通读下来你一个字也没有改动,点击「保存」的那一刻,不是因为你懒,而是因为你完成了「核准(Verification)」。

在 AI 时代,核准即思考。这种高层级的决策判断,其认知密度远高于机械的打标签。

主权但是,折叠流程并不意味着我们可以把大脑彻底外包。这里存在一个巨大的风险。

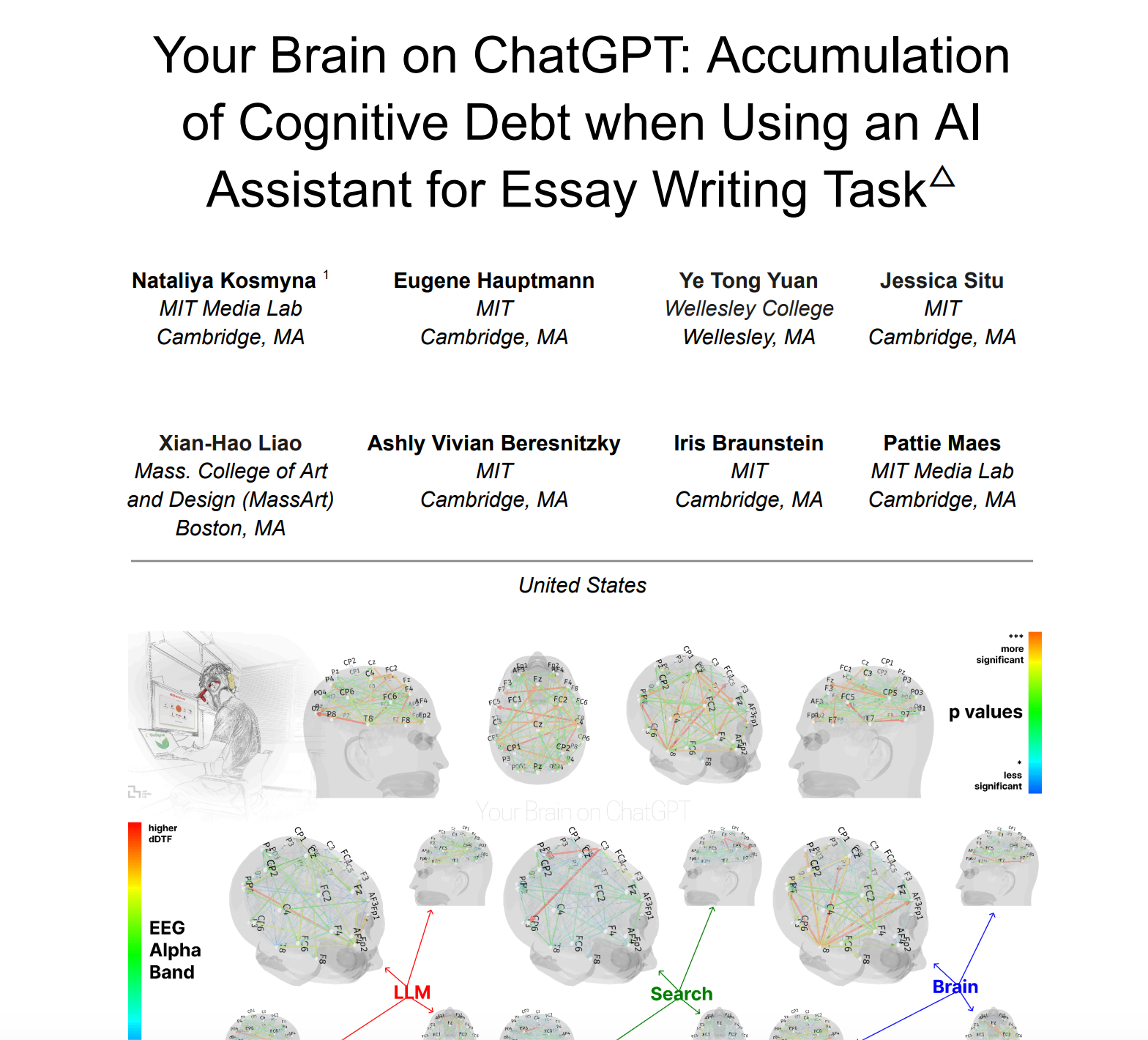

2025 年 6 月,麻省理工学院的一项研究(arXiv:2506.08872) 发出了震耳欲聋的警示:

在完全依赖 AI 生成内容的特定高认知负荷任务中,受试者大脑关键功能网络的活跃节点数从 79 个显著降至 42 个,功能连接活跃度降低了约 47%。

下图就是脑部扫描揭示的差异,可谓触目惊心。

这被称为「流畅性陷阱」。AI 总结得越顺畅,你越觉得「我懂了」,但那只是 AI 懂了。如果不加干预,这种「认知卸载」会导致我们的大脑像长期卧床的肌肉一样萎缩。

为了避免大脑退化,同时利用 AI 的效率,我们需要建立「认知主权」。我们不应该纠结于一份知识作品「含 AI 量是 20% 还是 30%」这种伪科学指标,而应该执行「红绿灯原则」,即:

• 🟢 绿灯区(完全外包):格式调整、摘要生成、翻译、润色、代码补全。处理策略:让 AI 全权负责,追求极致效率。

• 🟡 黄灯区(人机对练):头脑风暴、寻找盲区、苏格拉底式追问。处理策略:AI 是对手,它负责挑战你,你负责回应。

• 🔴 红灯区(绝对主权):价值判断、情感表达、最终决策、核心逻辑连接。 处理策略:这是你的「主权领土」。AI 可以提建议,但每一个字、每一个连接的确认,必须由你亲自完成。对于不同阶段的用户,AI 的角色也不同。正如向松涛所言:「工具是思维的镜子。」

如果你在某个领域已经有了深厚的积累(Context),AI 是你的镜像和放大器。它帮你把脑中模糊的影子具象化,实现「认知对齐」。

如果你是初学者,没有 Context,则 AI 可以作你的导师(Tutor)。它提供通用的框架作为「临时脚手架」。不过请你注意,*新手的任务不是依赖脚手架,而是「拆除脚手架」。每一次你修改 AI 的生成结果,就是在拆除外力,建立自己的认知大厦。

聚焦明确了「握手」与「主权」,我们再看工具形态。为什么 Chatbot(聊天机器人)不能完全替代笔记工具?

因为 Chatbot 是线性的流(Stream),而深度思考需要空间的场(Field)。

但是,这个「场」是不是越大越好?现在的「无限画布」类工具非常流行,但它们往往让人陷入另一种焦虑——发散过载。

在这一点上,得斯空间(Dessix) 的设计哲学非常有趣。它没有追求无边界的画布,而是限制一屏只展示 5-7 个信息块。

这看似是一种功能限制,实则是一种「主动遮蔽(Active Masking)」。

大脑的工作流分为「发散(Divergence)」与「收敛(Convergence)」。无限画布适合发散;但知识内化和产出,必须经历收敛。

我总是感觉 Dessix 用起来很「爽」,就是因为它的设计,实际上是为你构建了一条「认知聚焦通道」。

松涛给我的修改建议里,专门提到了量子隐喻:「观察导致坍缩」。

迁移到知识管理领域,即将模糊的想法「实体化」为一张具体的卡片,并手动将其与另一张卡片相连,这个过程是痛苦的。但正是这种「收敛的痛苦」,构成了认知心理学中所谓的「必要难度(Desirable Difficulties)」,它对抗了熵增,确立了意义。

Dessix 就像是你在嘈杂的 AI 广场上戴上了降噪耳机。AI 在后台默默整理上下文,处理那些「绿灯区」的杂务,而你被强行按在「红灯区」,聚焦于眼前这一张卡片的深度雕琢。

资产回到最初的问题:AI 时代,知识管理工具该扔了吗?

• 如果你把它当做仓库(Storage),那确实该扔了。

• 但如果你把它当做画室(Studio),它比以往任何时候都重要。Leo 说,这里其实隐藏着一个更深层的经济学逻辑:知识资产的负债化。

在 AI 之前的时代,信息获取成本高、智能程度低。我们像勤劳的仓管员一样,把萃取后的精华存入仓库,这时候库存是实打实的「资产」。

但在 AI 时代,AI 已经成为了全球最顶级的快递员和物流系统。你需要的信息,它能瞬间搬运到你面前。这时候,如果你还守着陈旧的仓库,不仅没必要,反而因为需要花费精力维护、或是因为囤积的内容过时,让这些库存变成了「负债」。

没人需要你囤货了,大家更在乎你如何「烹饪」。

如果把信息比作食材,Studio(工作室)的作用不是堆积原材料,而是把素材做成能取悦自己或招待他人的佳肴。在工作室模式下,最珍贵的不再是随手可得的信息,而是你的想法(对应卡片笔记中的 Fleeting Notes)和最终的作品(Permanent Notes)。

通过 AI 做一次彻底的资产盘点吧:有价值的独特思考留下,其他的库存果断清理。退租仓库,全面转向工作室,这才是 AI 时代知识管理的生存之道。

未来的知识工作者,不再是搬运信息的「仓库保管员」,而是思维的「策展人」。

我们需要一个环境,不是用来堆积资料,而是用来与 AI 进行高频的「认知握手」,在「红灯区」行使我们的主权,并通过「主动遮蔽」完成知识的「晶体化」。

小结本文借由「蓝火木匠」的好问题,为你拆解了 AI 时代知识管理范式的转移。传统的以「存储和检索」为核心的知识管理正在消亡,取而代之的是强调「流程折叠」与「认知握手」的新一代思维辅助环境。我们分析了为什么单纯依赖大模型的 AI Chatbot 会带来「流畅性陷阱」,并提出了「红绿灯原则」来捍卫认知主权。

理解这一范式转移,价值在于让你从工具的附庸翻身做主人。你将明白,使用工具的目的不是为了省力,而是为了把精力集中在最有价值的「核心逻辑构建」上。这也是为什么我们需要像 Dessix 这样具有「主动遮蔽」设计的环境,来帮助我们从发散走向收敛,建立属于自己的知识晶体。

既然提到了「必要难度」,我建议你尝试一个具体的行动:下次你看到一篇有价值的文章时,不要让它 AI 直接帮你汇总。酣畅淋漓读完后,直接口述你的想法。接着试着设计一套 「苏格拉底式追问 Prompt」,让 AI 向你提出 3 个具有挑战性的反问,迫使你进行深层思考,然后再由你自己去记录对这些反问的答案。试试看,这种「摩擦力」会给你的思考带来什么样的改变。

祝 AI 辅助知识工作愉快!

如果你觉得本文有用,请点击文章底部的「推荐到博客首页」按钮。

如果本文可能对你的朋友有帮助,请转发给他们。

欢迎关注我的专栏,以便及时收到后续的更新内容。

延伸阅读

https://wap.sciencenet.cn/blog-377709-1511071.html

上一篇:NotebookLM 重磅更新:Deep Research 好用吗?

下一篇:AI 时代,请停止「做作业」,去创造属于你的「作品」