博文

华中科技大学/哈尔滨工业大学/贵州大学:协同多相共存与畴形态调控来获取近零应变迟滞的无铅压电陶瓷体系  精选

精选

||

原文出自Journal of Advanced Ceramics (先进陶瓷)期刊

Cite this article:

He R, Guo H, Yao Z, et al. Negligible-hysteresis piezoceramic achieved by multiphase assisting and domain configuration manipulating. Journal of Advanced Ceramics, 2025, https://doi.org/10.26599/JAC.2025.9221160

文章DOI:10.26599/JAC.2025.9221160

ResearchGate:Negligible-hysteresis piezoceramic achieved by multiphase assisting and domain configuration manipulating

1、导读

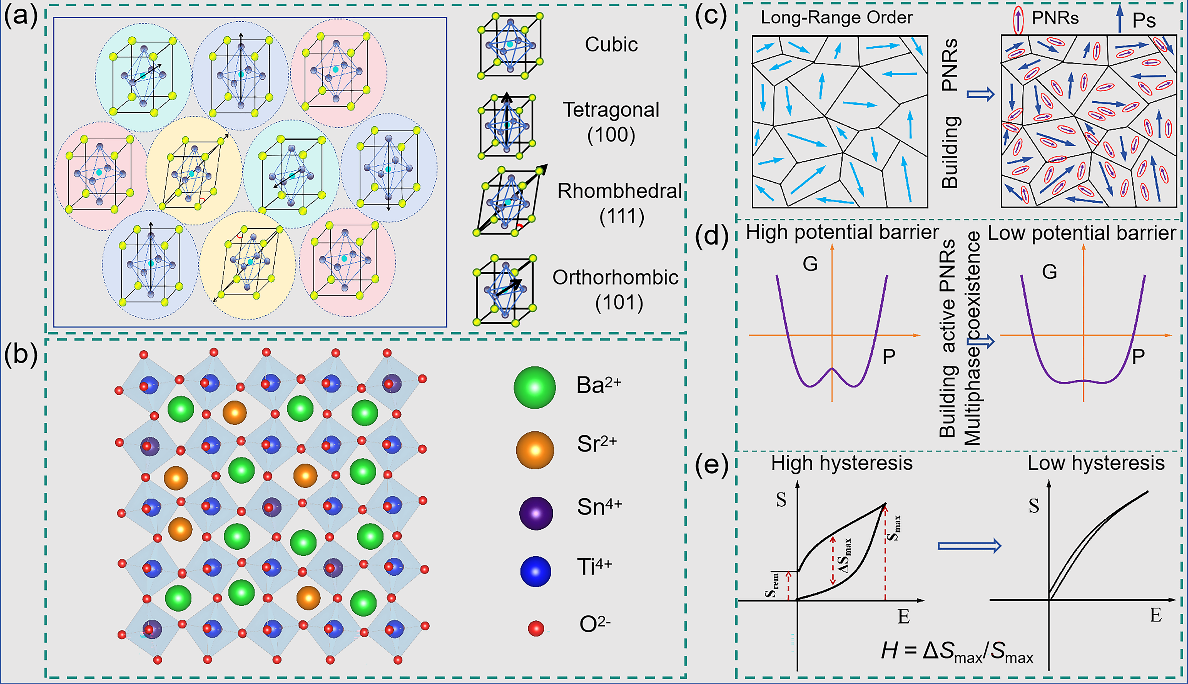

钛酸钡(BaTiO3)基压电陶瓷的大迟滞是导致其制备的驱动元器件稳定性差、寿命短及定位精度差的主要原因。因此,本工作精心设计了具有多相与极性纳米微区共存的(1-x)Ba(Sn0.11Ti0.89)O3-xSrTiO3-0.6wt%MnO2组分。通过调控相结构和畴构型,实现了超低应变滞后(4.8%)。超低应变迟滞起源于菱方(R)-正交(O)-四方(T)-立方(C)四相共存,且兼具纳米电畴与极性纳米区(PNRs)的BST-ST组分,这些发现为制备具有超低应变滞后的压电陶瓷材料提供了一条切实可行的路径。

2、研究背景

压电材料能够实现机械能与电能之间的相互转换,是传感器、振荡器、执行器和换能器等器件的关键功能材料,广泛应用于汽车、医疗及航空航天等领域。以锆钛酸铅(PZT)为代表的含铅压电陶瓷因具有优异的热稳定性、高压电系数和大电致应变,长期占据市场主导地位,但其铅含量高(约60 wt%),对环境和人体健康造成严重危害。随着环保法规日趋严格,开发高性能无铅压电材料成为研究热点。在钛酸钡(BT)、铌酸钾钠(KNN)和钛酸铋钠(BNT)等无铅体系中,BT基材料具有优异的压电性能(高d33和高应变S),但其大的应变滞后限制了其在高端精密器件中的应用。以往的研究(如Ce掺杂、超细晶粒、织构化)虽然提升了应变值,但往往以更高的滞后为代价,未能有效解决滞后问题。近几年的一些研究表明,通过构建多相共存结构可降低电畴翻转能垒,促进电畴对外电场的快速响应,从而减小滞后。此外,引入极性纳米区(PNRs)也有助于改善应变滞后行为。

图1. BST-xST陶瓷的 (a) 多相共存示意图, (b) 晶体结构图, (c) 极性区域演化图, (d) 势垒演化图, (e) 电应变回线演化图。

3、文章亮点

1)多相共存、活性PNRs与纳米畴三者协同,建立了一种能有效削弱铁电畴翻转自由能势垒的机制。

2)在低驱动电场下,BST-xST陶瓷实现了极低的应变滞后(约3%)和相对较高的应变(约0.11%)。

4、研究结果及结论

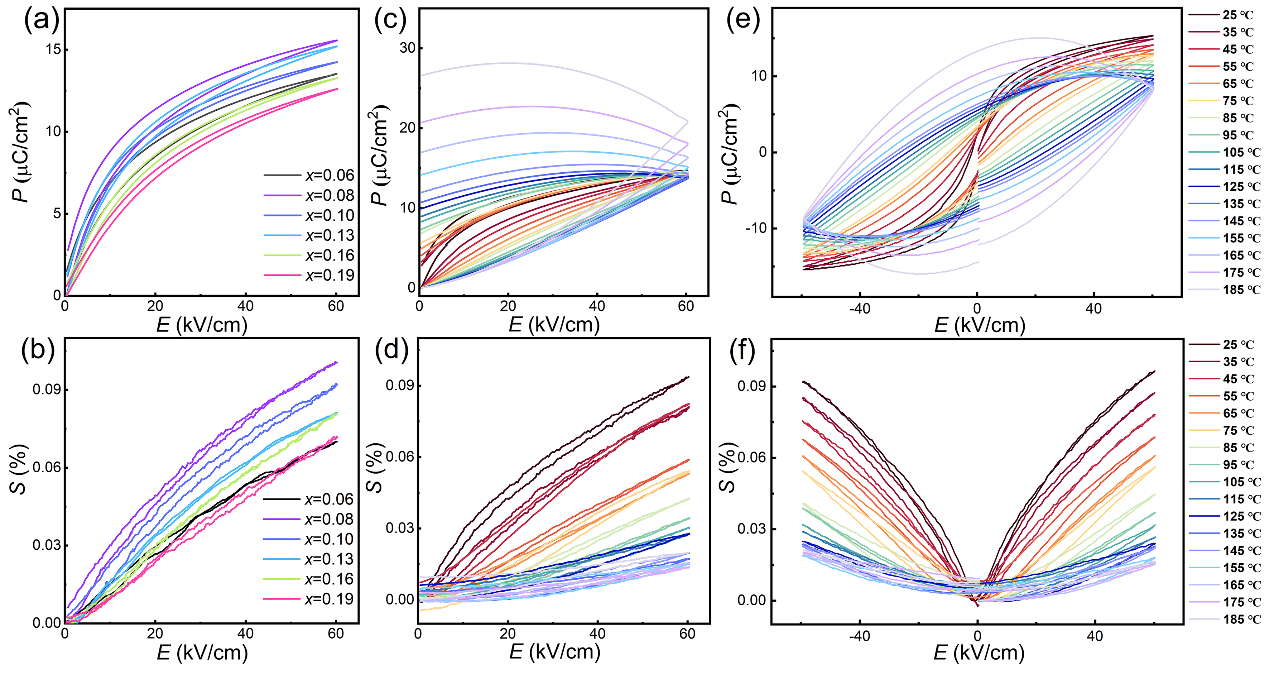

本研究通过多角度表征系统分析了BST-xST陶瓷的相结构与性能关系。如图2所示,BST-xST陶瓷在x=0.08组分表现出最优综合电学性能。随着温度升高,BST-0.08ST陶瓷的应变和极化强度逐渐降低,这与其较低的居里温度(Tm=14°C)导致的极化减弱和对称性提高密切相关。特别值得注意的是,双极应变回线的对称性及单双极应变值的一致性表明缺陷偶极子对性能无显著贡献。在85°C以上观察到的铁电回线展宽现象,与非极性立方相比例增加及极性畴减少相关。

图2. BST-xST陶瓷的 (a) 单极P-E回线与 (b) 单极S-E曲线;(c-f) BST-0.08ST陶瓷在不同温度下的单极与双极P-E回线及S-E曲线。

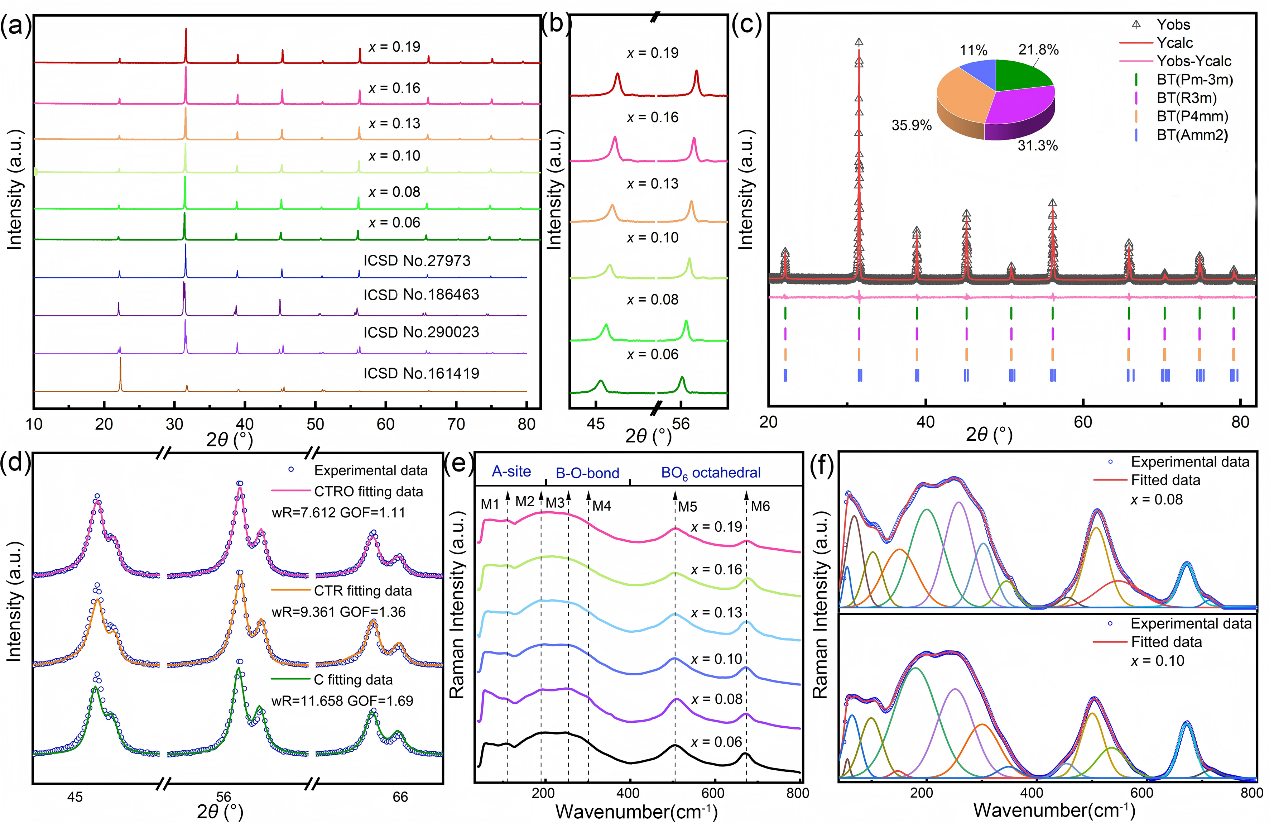

图3. BST-xST陶瓷的(a) XRD图谱;(b) 45°和56°附近的放大XRD图谱;(c) BST-0.08ST样品的X射线衍射谱拟合曲线;(d) 不同相结构拟合的精修结果对比;(e) BST-xST陶瓷的拉曼光谱;(f) x=0.08和x=0.1组分配方BST-xST陶瓷的高斯-洛伦兹峰拟合拉曼光谱。

XRD分析(图3a-b)证实所有样品均形成纯钙钛矿结构,且由于Sr²⁺(0.126nm)替代Ba²⁺(0.142nm)引起的晶格畸变,衍射峰向高角度移动。通过GSAS-Ⅱ精修(图3c-d),首次明确揭示了BST-xST陶瓷中存在菱方(R)-正交(O)-四方(T)-立方(C)四相共存结构,其中四相共存模型(wR<10%,GOF<2)显示出最优拟合效果。这种多相共存结构能显著降低电畴翻转能垒(图1d),促进电畴对外电场的快速响应,从而有效减小应变滞后。

拉曼光谱分析(图3d-e)进一步佐证了相结构一致性,并通过高斯-洛伦兹拟合分解出13个特征峰。随着Sr²⁺含量增加,所有拉曼峰展宽并红移,表明A-O键(≤ 200 cm⁻¹)、B-O键(200-400 cm⁻¹)和BO₆八面体振动(≥ 400 cm⁻¹)均被削弱,直接证实了极性纳米区(PNRs)的形成。这种由多相共存与活性PNRs共同构成的微观结构,通过降低畴翻转能垒和提升响应速度,最终使BST-0.08ST组分在保持0.11%高应变的同时实现了仅4.8%的超低滞后,展现出优异的综合电学性能。

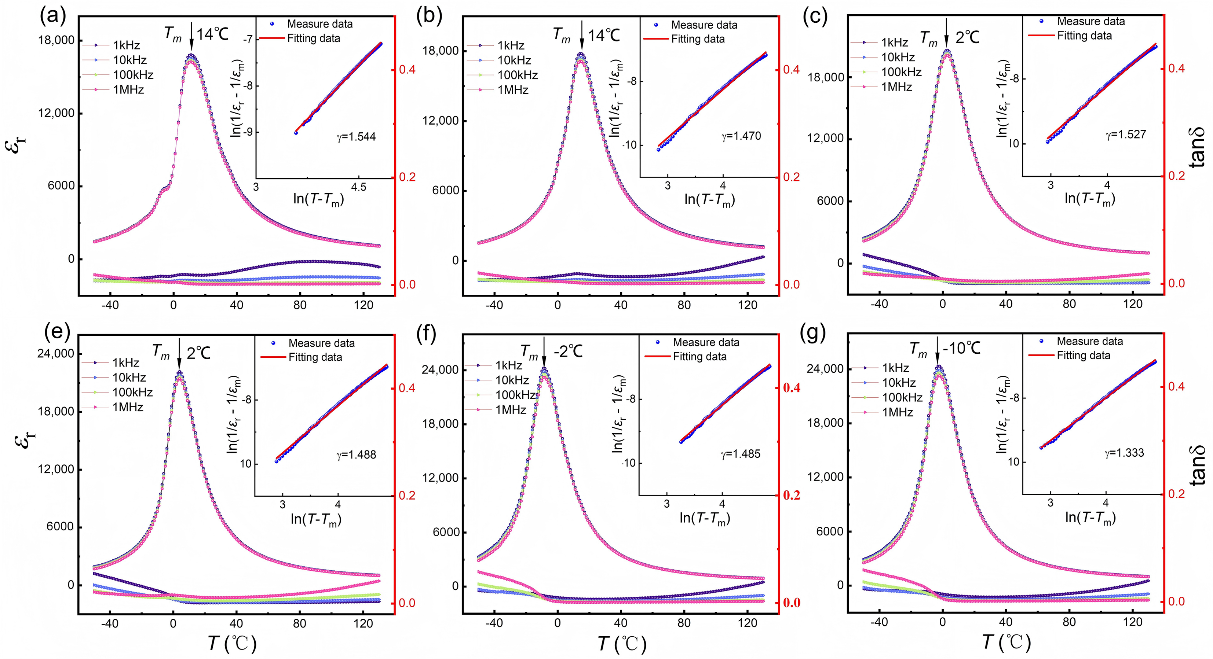

图4. BST-xST陶瓷在-50~130°C测试温度范围内的介电常数与介电损耗温谱:(a) x=0.06, (b) x=0.08, (c) x=0.1, (d) x=0.13, (e) x=0.16, (f) x=0.19。插图为1 kHz下BST-xST陶瓷的ln(1/εr-1/εm)与ln(T-Tm)函数关系图。

BST-xST陶瓷的介电性能研究表明(图4),随着Sr²⁺含量增加,居里温度(Tm)逐渐向低温移动,表明Sr²⁺的引入破坏了长程铁电有序,促进了极性纳米区(PNRs)的形成。材料表现出明显的频率色散和弥散相变特征,介电峰随频率增加而展宽,这是弛豫铁电体的典型行为,通过修正的居里-外斯定律拟合得到弥散因子 γ ≈ 1.5,证实了材料的弛豫特性,这种弛豫行为源于Sr²⁺取代引起的组分涨落和晶格畸变,有助于形成多相共存结构。

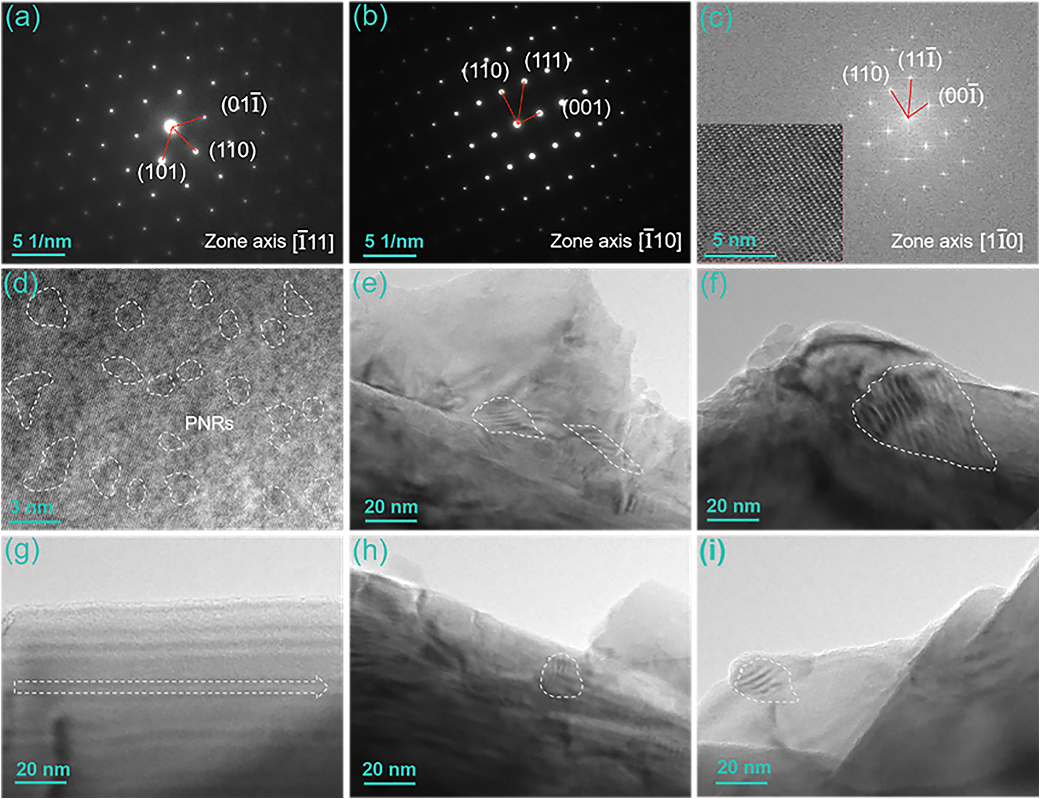

图5. BST-0.08ST陶瓷的(a-b) 选定区域电子衍射斑点;(c) 高分辨电子显微图像及对应快速傅里叶变换图谱;(d-i) 极性纳米区与条纹状纳米畴的高分辨图像。

通过透射电子显微镜(TEM)对BST-0.08ST陶瓷的相组成和畴结构进行综合分析(图5)。选区电子衍射(SAED)及快速傅里叶变换(FFT)结果显示该材料同时存在沿[-111]晶带轴的立方相(Pm-3m)、沿[-110]晶带轴的四方相(P4mm)以及沿[1-10]晶带轴的菱方相(R3m),与XRD精修结果一致。这种多相共存结构能有效降低畴翻转能垒,促进电畴切换,从而减小应变滞后。此外,高分辨图像中清晰观察到尺寸为2-8 nm × 3-6 nm的极性纳米区(PNRs)和条纹状纳米畴:PNRs源于局部结构不均匀性,可降低朗道自由能垒;而条纹状纳米畴能减少摩擦阻尼,二者协同作用使铁电畴能快速响应外电场,最终实现应变滞后的降低和电应变的提升。

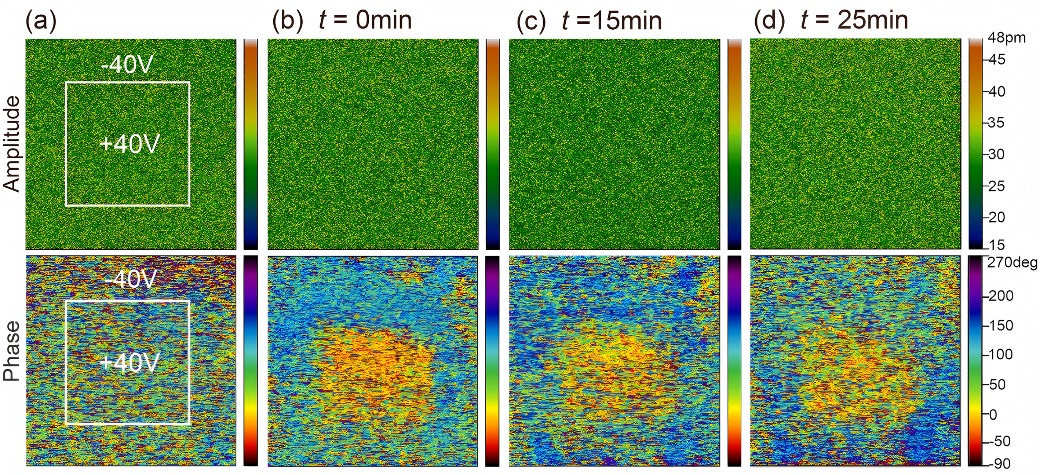

图6. (a) BST-0.08ST陶瓷的PFM振幅与相位显微图像;(b-e) 极性区域随时间演化的过程(t = 0分钟,5分钟,15分钟,25分钟)。

通过垂直压电力显微镜(VPFM)对BST-0.08ST陶瓷的极性区域响应特性进行原位研究(图6)。在40V外加电压作用下,振幅图像未观察到显著极性畴翻转,但相邻区域的相位角变化清晰可见(图6b-d)。研究表明:局部活性极性纳米区(PNRs)能快速响应电场刺激,是实现超低应变滞后的关键;而局部惰性PNRs则会导致可响应外电场的可恢复PNRs浓度降低,从而造成电应变性能下降。该结果证实了活性PNRs具有快速响应外电场的能力,这正是材料实现超低应变滞后的本质原因。

结论:该材料通过构建多相共存、条纹状纳米畴与活性极性纳米区(PNRs)的协同结构,实现了性能突破。Sr²⁺的引入破坏了长程铁电有序,形成活性PNRs与纳米畴共存结构,减少了增加摩擦阻尼的大尺寸电畴数量。TEM和Rietveld XRD精修证实了四相共存,TEM观测到条纹状纳米畴与PNRs的混合结构。PFM振幅温谱验证的活性PNRs有效降低了朗道自由能垒,减少摩擦阻尼,促进极性区域快速响应电场刺激,同时,大晶粒尺寸通过降低晶界密度进一步减少了畴切换的摩擦阻尼。这种创新策略为设计超低应变滞后压电陶瓷开辟了新路径。

5、 作者及研究团队简介

范桂芬(通讯作者),2007年获得华中科技大学微电子学与固体电子学专业工学博士学位,现为华中科技大学光学与电子信息学院教授、博士生导师。研究领域主要集中在铁电压电材料与器件、新型能源转换与储能技术等方面。先后主持承担国家自然科学基金青年和面上项目、国家重点研发计划课题、湖北省重点研发计划重点项目、湖北省自然科学基金面上项目、武汉市电子信息产业发展资金项目、航天科工联合基金、装备预研教育部联合基金等20余项。在国内外重要学术刊物Chemical Engineering Journal、ACS Sustainable Chemistry and Engineering、Applied Physics Letters、Journal of the European Ceramic Society等发表学术论文40余篇,授权发明专利近10项。参与编写《电子材料物理》教材一部。

王大伟(通讯作者),哈尔滨工业大学长聘教授,博士生导师,国家级青年人才。先后入选科睿唯安2024年度全球高被引科学家名单、全球前2%顶尖科学家榜单、黑龙江省高层次人才等。主持国家自然科学基金等项目10余项。目前担任Journal of the American Ceramic Society等多个国际期刊的副编辑或编委。中国仪表功能材料学会电子元器件关键材料与技术专业委员会资深常务委员、中国电子材料与元器件产学研协同创新平台理事。从事新型能量传输、存储、转换、收集用先进电子陶瓷及相关元器件研究,以第一或通讯作者身份在Chemical Reviews、Nature Communications、Energy & Environmental Science、Physical Review Letters、Advanced Materials等国际期刊发表学术论文100余篇,同行引用超过1万次,谷歌学术h指数63。申请及授权国内外发明专利20项。

曾芳芳(通讯作者),现任贵州大学大数据与信息工程学院特聘副教授、硕士生导师,自2022年11月起任职。主要从事高性能压电材料、电致应变材料及储能材料的研发,结合机器学习与相场模拟仿真等理论计算方法,致力于开发适用于深空、深海、深地等极端环境的新型器件材料。目前主持国家自然科学基金等项目2项,并参与国家自然科学基金面上项目及国防军工项目各1项。在国内外知名学术期刊Rare Metals、Chemical Engineering Journal、Journal of the European Ceramic Society、Ceramics International发表论文20余篇,担任Exploration、Rare Metals及Journal of Advanced Dielectrics青年编委,同时为“电子元器件关键材料与技术专委会”高级会员及“2024先进陶瓷材料制备加工与应用交流会”学术委员会委员。

何镕川(第一作者),贵州大学大数据与信息工程学院硕士研究生,主要从事压电陶瓷应变迟滞调控相关研究。

《先进陶瓷(英文)》(Journal of Advanced Ceramics)期刊简介

《先进陶瓷(英文)》于2012年创刊,清华大学主办,清华大学出版社出版,清华大学新型陶瓷材料全国重点实验室提供学术支持,创刊主编为中国工程院院士、清华大学李龙土教授,主编为清华大学林元华教授、郑州大学周延春教授和广东工业大学林华泰教授。该刊主要发表先进陶瓷领域的高质量原创性研究和综述类学术论文,涉及先进陶瓷的制备、结构表征、性能评价的各个细节,尤其侧重新材料研制和先进陶瓷基础科学研究等重要方面,致力于在世界先进陶瓷领域搭建学术交流平台,引领和促进先进陶瓷学科的发展。已被SCIE、Ei Compendex、Scopus、DOAJ、CSCD等数据库收录。现为月刊,2024年发文量为174篇;2025年6月发布的影响因子为16.6,连续5年位列Web of Science核心合集“材料科学,陶瓷”学科33种同类期刊第1名;2024年11月入选“中国科技期刊卓越行动计划二期”英文领军期刊项目;2025年入选中国科学院文献情报中心期刊分区表材料科学1区Top期刊。2023年起,本刊结束与国际出版商的合作,改由清华大学出版社自主研发、拥有自主知识产权的科技期刊国际化数字出版平台SciOpen独家发布,标志着该刊结束多年来“借船出海”的办刊模式,回归本土独立运营,也是我国优质英文期刊中最早回归国产平台的期刊之一。

期刊主页:https://www.sciopen.com/journal/2226-4108

投稿地址:https://mc03.manuscriptcentral.com/jacer

期刊ResearchGate主页:https://www.researchgate.net/journal/Journal-of-Advanced-Ceramics-2227-8508

https://wap.sciencenet.cn/blog-3534092-1502220.html

上一篇:喜讯 | 《循环经济(英文)》被ESCI数据库正式收录!

下一篇:太原理工大学薛晋波/石凯宁:硫原子协同有序氧空位增强Fe2O3双功能电催化水分解活性