博文

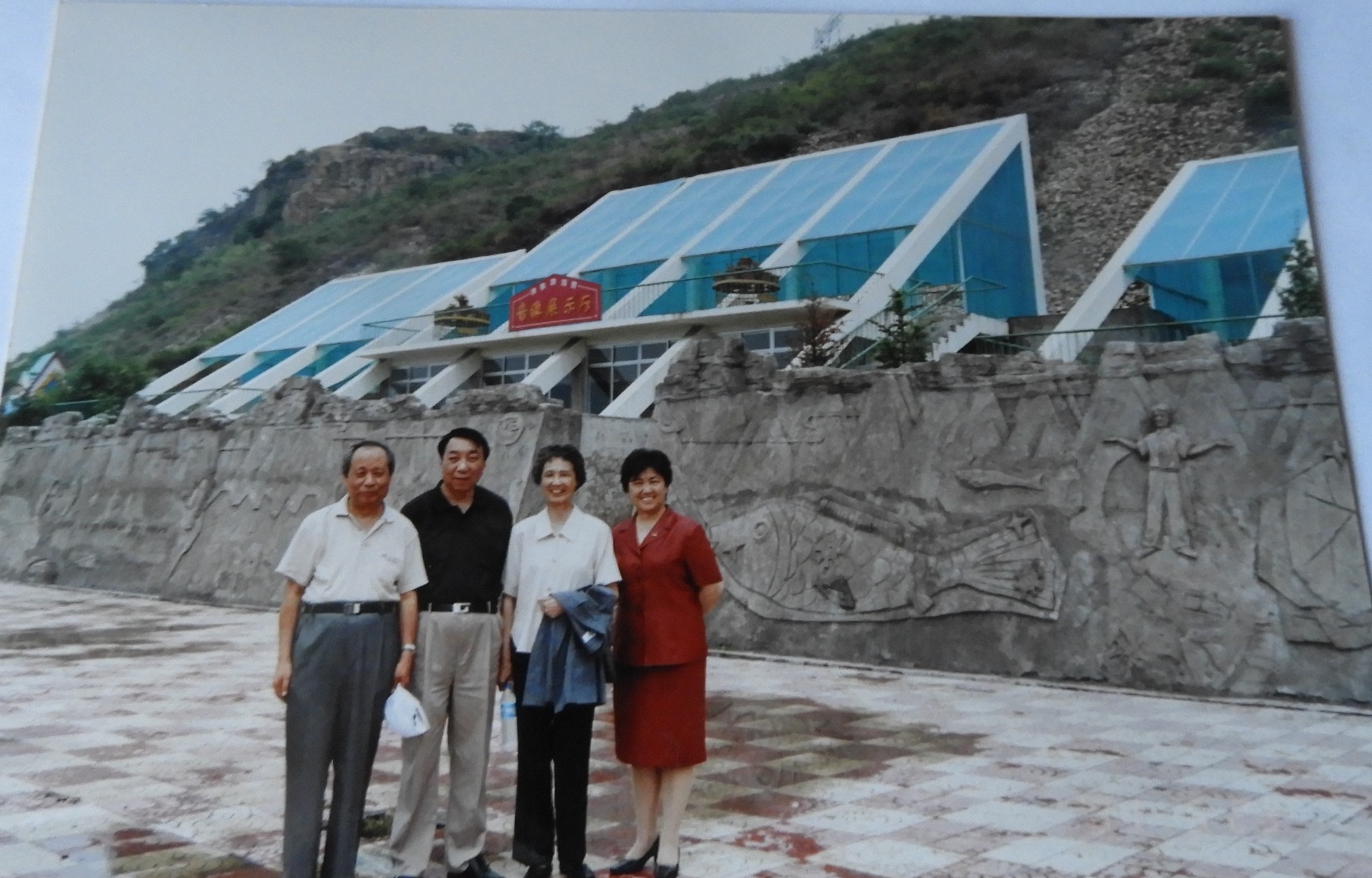

参加辽阳红学会议部分学者留影辽阳弓长岭地热风景区 (2004.6.22)

||

参加辽阳红学会议部分学者留影辽阳弓长岭地热风景区 (2004.6.22)

黄安年辑 黄安年的博客2025年8月26日发布 第37364篇

2004年6月19-23日,吕启祥应邀参加了在辽阳举行的广佑寺开光典礼,第二届曹雪芹文化艺术节。这里发布的照片部分与会学者在22日参观弓长岭风景区地热奇观时的合影

1左起1林正义、2段启明、吕启祥、孙玉明

2左起1张俊、段启明、吕启祥、陶希铭(辽阳文化局长)

3左起1段启明、吕启祥、3,张俊

4左起 1、张俊、2段启明、3吕启祥、4陶希铭(辽阳文化局长)

吕启祥2004年记事本记叙

六月十九--廿三日 辽阳邀,广佑寺开光典礼,第二届曹雪芹文化艺术节作贵宾待 19晚出发 廿四返回 弓长岭冷热地奇观 前所未见

黄安年2004年记事本记叙

2004年6月18日(美东时间),星期五(农历五月初一),晨有小雨,阴转多云,C18-C28

上午做赴天津与会准备。下午去天津

2004年6月24日(美东时间),星期四(农历五月初七),阵雨转晴,傍晚雷阵雨,C21-C30

7:00左右,吕从辽阳经鞍山返回北京,到达天通苑家里。

百度信息 :弓长岭冷热地风景区位于辽宁省辽阳市弓长岭区安平乡姑嫂村,地处白石砬山南麓,汤河西侧,占地面积约1万平方米。景区以冬季严寒、夏季低温的“冷热地”现象闻名,地表温度呈现“伏天结冰、春季消融”的反气候特征,推测其冷源与深层地质断裂带相关 [1]。

该区域属北温带大陆性气候,汤河贯穿全境,流域面积达1466平方公里。地势南高北低,老林子顶、弓长岭等山峰海拔均超500米。历史可追溯至新石器时代,现存汉代宜丰县、晋代安平县古城遗址。当地依托独特地质奇观,整合旅游资源,规划建设集科研考察与生态旅游为一体的综合型景区 [1]

初步调查,冷热地地段长约500米,宽20米,面积约10000平方米,但对于冷热地的精确面积,冷热地深度及形成原因、形成年代,截止上前尚没有准确的结论,但从物象观察,已知窑中水,岩隙冰,它的结冰与消融时间与当地大自然气候恰恰相反,每年入伏结冰,翌年三月开始消融,八月尚有残冰,年复一年,周期不变,村民筑窑作冷藏失败,皆因窑内温度甚低,低达零下20℃。当外部气温达零上34℃,冷热地地表气温低到零下4—6℃。冷窑冷藏未果之后,引起社会广泛关注,近年来吸引许多专家学者前来实地考察,结果众说纷纭,莫衷一是。按周围气候变化推断,与冷热地连属的白石砬山,很可能是一座冷山,冷热地冷气藏于岩腹,热气浮于地表,应是同位地球深层断带远程运移所构成,与桥头(震且带)和汤河冷泉很可能同属一个断裂带,目前经中国科学院、长春地理研究所专家亲临现场考察,初步认为属于冷热地,属多年冻土,认为目前这种现象只有在北纬49°以北才偶有所见,而姑嫂城冷热地在北纬41°附近,因此,堪称一块宝地,非常有开发利用价值。区委、区政府暨区旅游局热诚希望各界有识之士前来投资兴建,使冷热地尽早成为人们旅游、观光、度假、避暑和科学研究于一体的风景园林,使其发挥经济效益和社会效益,造福于人类。

弓长岭地理地形山脉

地势呈南高北低,为山区丘陵地带,山峦起伏,呈带状走向。

老林子顶,海拔628.2米,主峰位于泉眼背村西南1.7公里处。为弓长岭区与辽阳县界山。

弓长岭,596.2米,主峰位于泉眼背村西南1.7公里处与河栏镇分界线上,为弓长岭与辽阳县界山。

纱帽山,海拔322.7米,主峰位于三星村西北0.95公里处。

城砬子,海拔491.3米,主峰位于二道沟居民点东南2.3公里处。为弓长岭区与辽阳县界山。

气候特点

辽阳市弓长岭区属北温带大陆性气候,内属北温带大陆气候,最高温度38℃,最低气温-33.7℃,平均气温24.7℃。

https://wap.sciencenet.cn/blog-415-1499197.html

上一篇:吕启祥、李明新、高旼喜留影广佑寺 (2004.6.21)

下一篇:天小读书栏提倡阅读六本书(2004.6.26)