博文

共振的调谐:从声道形变到音色聚焦的科学路径

||

《歌唱的解》——声音背后的科学与艺术系列连载④

共振的调谐:从声道形变到音色聚焦的科学路径

马金龙

(中国科学院,长沙市老干部大学艺术团)

“共鸣”,是每一位声乐学习者耳熟能详的词。

然而,共鸣究竟是共谁之鸣?其调控机制与声道结构有何对应关系?

如果说“孤波在喉”是非线性的爆发能量,那么共振的调谐就是这股能量“穿上结构”的过程——

是歌声从物理现象迈向音色审美的系统性通道。

一、“共鸣”迷思:传统认知的模糊与困境

在声乐教学中,“打开喉咙”“找到面罩共鸣”“打通鼻腔”“靠后靠上”等表达层出不穷。

然而,这些术语:

多为经验性描述,因人而异、难以验证;

缺乏物理–声学层级的系统建模;

无法清晰回答:共鸣发生在哪?如何调控?与音色有何数学关联?

这也导致大量学习者“知道该做什么”,却“不知道为什么这样做”。

二、什么是共振?为什么是音色的“骨架”?

从声学角度看,共振(resonance)指的是声道结构对特定频率的增强现象。

人声系统中,主要共振腔体包括:

咽腔

口腔

鼻腔

(部分情况下)前额与头骨空腔(共振耦合)

这些腔体组成的“声道结构”可视为一个复杂的声学滤波器,它通过调整形状、长度、开口面积等参数,对原始声源信号(声门振动)进行频率选择性调谐。

调谐的结果,就是在频谱上形成几个高能“共振峰”(formants):

共振峰 | 主要控制因素 | 与音色的关系 |

F₁ | 咽腔–口腔开度 | 明暗感、张力感 |

F₂ | 舌前后位置 | 圆润度、通透性 |

F₃–F₅ | 咽穹–鼻穹形态 | 声音聚焦、穿透力 |

三、声道调谐:从“管状模型”到“动态构型”

1. “声道等效管”模型:

将声道近似为开口–闭口管结构(类似于管风琴),其共振频率由以下因素决定:

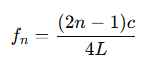

其中:

fn:第n阶共振峰

c:声速(大约340 m/s)

L:有效声道长度

该模型解释了:声道越长,整体共振频率越低;口腔开度越大,F₁越高。

2. 人体声道系统是一个天然的有机带通滤波器

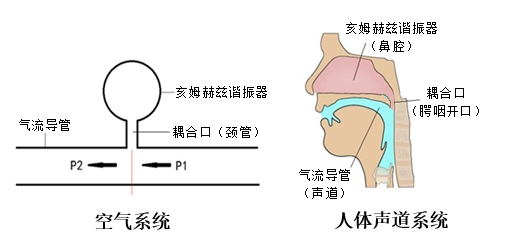

图4-1 人体声道系统与空气系统带通滤波器同构

人体声道系统与空气系统带通滤波器具有同构的特点(图4-1):

(1)几何结构上的类比:空气系统示意图中的“容积腔 + 颈管 + 直通导管”结构,与人体声道系统中的“鼻腔/口腔 + 咽喉 + 气道”在功能拓扑上高度一致。

(2)声学功能上的类比:两者都形成了带通滤波器:

低频以下:声波因容腔的惯性作用被阻隔(高通起点)。

高频以上:声波因颈部与腔体的质量-弹性作用被衰减(低通截止)。

中间一段频率:被腔体增强并透过(带通区)。

3.动态声道形变建模:

现代声学仿真(如Story–Titze模型)和进一步说明:

舌位、软腭、喉位的微调能大幅影响F₂与F₃;

咽穹和鼻穹的耦合可构成“准带通滤波器”,对F₃–F₄产生显著调谐作用;

“面罩共鸣”实质上是一种F₃–F₄调谐聚焦的体感现象。

四、“音色聚焦”:共振锁定机制与歌唱优化

1.“共振锁定”现象

当声源频率(F₀或其谐波)与某个共振峰频率(F₁或F₂)重合或接近时,会发生“锁定”现象:

频谱能量聚焦;

音色凝聚、强化穿透感;

歌者主观感受“发声变轻松”“声线变集中”。

这正是“共振峰调谐”的科学基础,也是训练中“调腔调口调位”的目标。

2.示例:高音中调F₂锁定第二谐波

若F₀ = 400Hz,则2F₀ = 800Hz;

将F₂调至800Hz,可形成“声源–共振同步”;

声音通透、明亮,发音更稳定、聚焦。

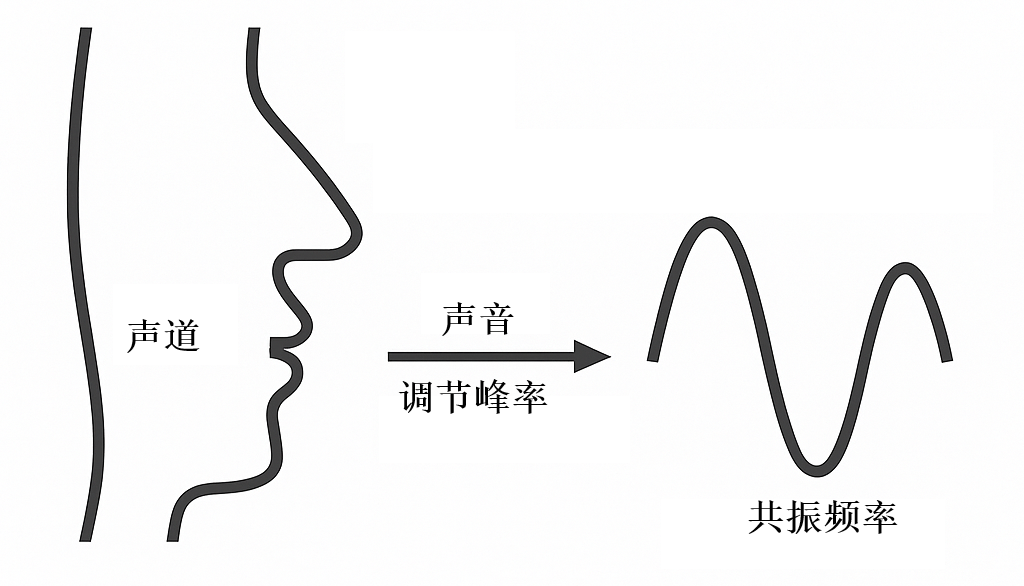

图4-2《共振调谐机制图》展示的是声道形变如何调节声波的频率成分,从而实现“共振调谐”——这是歌唱中调控音色与能量聚焦的核心机制。

图4-2 共振调谐机制图

五、从风格到风格化:共振调谐如何决定“声音身份”

在不同文化声乐系统中,“音色”往往是风格辨识的核心。

声乐传统 | 共振策略 | 音色特征 |

意大利美声 | 喉位降低,长咽腔,F₁较低 | 温暖、圆润、富有空间感 |

民族唱法 | 咽音增强,鼻腔参与共振,F₃–F₄聚焦 | 明亮、集中、穿透 |

民谣唱法 | 声门开放度大,口腔共鸣主导 | 自然、靠前、质朴 |

这说明,共振调谐并非单纯技术选择,而是一种 “音色编码机制”,最终构成声音的风格标识,也即“声音的身份结构”。

六、训练启示:歌者如何进行“共振调谐建模”?

在实际训练中,我们可以基于“共振调谐”的科学逻辑,实施以下策略:

目标 | 操作建议 | 声学解释 |

明亮高音 | 调高F₂以靠近2F₀ | 舌抬高、缩口腔 |

温暖低音 | 降低F₁并扩展咽腔 | 喉位放松、软腭抬起 |

聚焦音色 | 鼻穹微启、调F₄靠近谐波 | 增加高频共振峰能量 |

此外,借助语音分析软件(如PRAAT、VoceVista),可实时观察共振峰位置与变化,提高训练效率。

七、结语:音色,是结构之声,是调谐的艺术

“共鸣”不再是虚幻意象,而是声波通过结构调谐后形成的频谱艺术;

“音色”不再是玄妙感觉,而是共振系统所展现的科学骨架;

“声音之美”,正是“结构之善”的外显。

我们终将理解,歌唱,是调谐共振之术,是构建声音之桥。

https://wap.sciencenet.cn/blog-312-1498667.html

上一篇:孤波在喉:非线性声波的秘密与歌者的爆发力

下一篇:听见自己:神经系统如何闭环调控歌声?