博文

听《许子东讲20世纪中国小说》

||

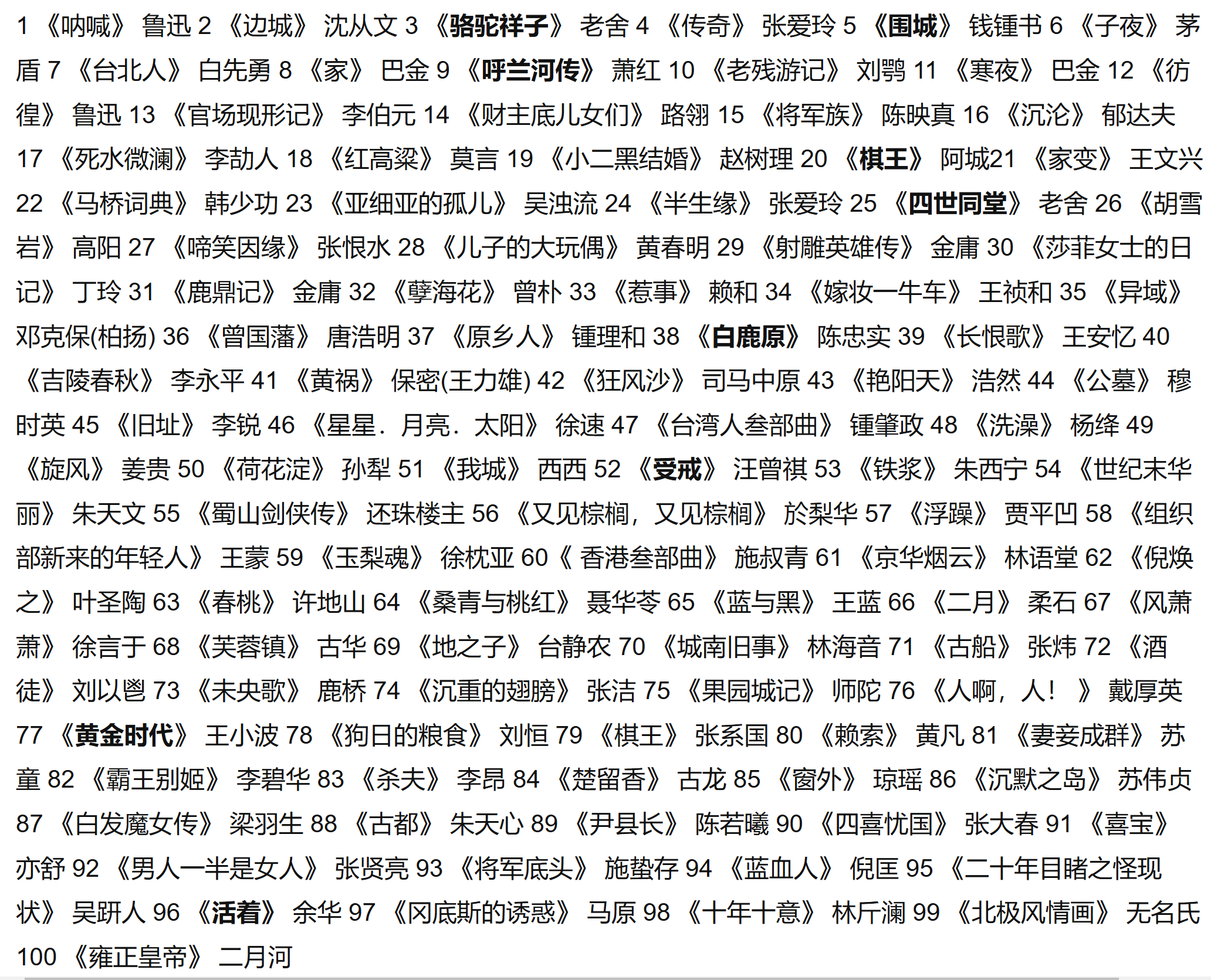

这个是许子东的网络讲座,原来应该是卖钱的,但我听的是免费版。该书的广告语是“一百年的小说,一百年的中国”。也就是通过若干重要小说阅读,理解过去一百年的历史。讲座选择了从1902年到2006年的105年间的86篇/部短中长篇。共分117讲,每讲平均半小时,其中小说100讲,小说家一天活动8讲,评论等9讲。作者显然也参考了《亚洲周刊》于1999年评出的“20世纪中文小说100强名单”(名单附在后面),但差别还是很明显。“百强”是华语小说就是包括港澳台,而许子东选的只是境内小说。

按照大陆文学史界习用的分类,讲座横跨了近代小说和当代小说,两者以1949年划线。前者选了46篇/部,《新中国未来记1902》《官场现形记1903》《二十年目睹之怪现状1903》《孽海花1903》《老残游记1903》《玉梨魂1912》《狂人日记1918》《药1918》《阿Q正传1918》《商人妇1921》《缀网劳蛛1921》《超人1921》《沉沦1921》《茫茫夜1921》《秋柳1921》《伤逝1925》《倪焕之1928》《创造1929》《动摇1929》《莎菲女士的日记1928》《萧萧1930》《柏子1930》《丈夫1930》《啼笑因缘1930》《家1931》《官官的补品1932》《游戏1930》《白金的女体塑像1930》《上海的狐步舞1930》《将军的头1932》《梅雨之夕1933》《子夜1933》《边城1934》《断魂枪1934》《生死场1934》《骆驼祥子1936》《死水微澜1935》《华威先生1938》《我在霞村的时候1941》《小二黑结婚1943》《第一炉香1943》《倾城之恋1943》《金锁记1943》《红玫瑰与白玫瑰1943》《财主底儿女们1945》《围城1947》。后者选了53篇/部,又可以分成17年、十年动乱和所谓新时期三部分,许子东认为十年动乱中没有可选的小说,前17年除了“三红一歌”外,只加了三部,共7部计有《组织部来了个年轻人1956》《红旗谱1957》《红日1957》《林海雪原1957》《青春之歌1958》《红岩1961》《创业史1959》。新时期小说选了36篇/部,其中半数是短篇或中篇,《班主任1977》《伤痕1977》《李顺大造屋1979》《陈奂生上城1979》《百合花1979》《剪辑错了的故事1979》《芙蓉镇1981》《晚霞消失的时候1981》《爱,是不能忘记的1979》《挣不断的红丝线1979》《乔厂长上任记1979》《飞过蓝天1981》《绿夜1981》《棋王1984》《绿化树1984》《男人的一半是女人1984》《插队的故事1986》《红高粱1986》《山上的小屋1985》《错误1987》《古船1986》《平凡的世界1986》《活动变人形1987》《洗澡1988》《受戒1980》《大淖记事1980》《玫瑰门1988》《金牧场1987》《心灵史1991》《黄金时代1994》《废都1993》《活着1993》《白鹿原1993》《长恨歌1996》《受活2004》《三体2006》前两部。

许子东先是认为《药》这个标题能概括20世纪小说的特点,后来又说是《家》等代表20世纪。最后认为余华的《活着》是几十年当代小说的精简缩写本,将40年代到80年代的各种中国小说简明扼要再说一遍。有些地方是呼应,是证明,有些地方是补充,是提问,整体来说很少颠覆,互不否定。《活着》的主题是非世事难料。情节有两个特点:只有厄运,没有恶行;只有美德,没有英雄。不过,我觉得阎连科的《受活》对历史的反思更深刻,甚至有颠覆和否定。《平凡的世界》甚至也能候选。所谓概括仅是指标题,不是内容。

最前面六部 (梁启超政治幻想、“四大谴责小说”、“鸳鸯蝴蝶派”一部)后,就是五四“新文学”的小说。许子东概括其的特点:一、白话文创作;二、相信科学民主,批判礼教吃人;三、忧国忧民,启蒙救亡;四、接受进化论等西方思潮。至于这种传统何时中断,可能就不容易说清楚了。《小二黑结婚》显然就不是。在某种意义上上说,十七年的“三红一创一歌”也背离了许子东概括的“新文学”传统,“新时期文学”是种拨乱反正。我赞成许子东所说八十年代初是共识最强的年代在,主导政治力量、作家和公众都要拨乱反正、解放思想、改革开放。

杰出的小说家往往对历史有深刻的洞见。鲁迅《阿Q正传》中的“土谷祠之梦”,就对“造反”有系列预言:一是造反者一旦胜利,首先要对付的不是宿敌,而是身边的同类;其次是造反者要剥夺旧权贵的财富自己享用;第三是造反成功者要造就奴才供自己驱使指挥;最后对旧权贵财富包括女人要选择精华,不能全盘接受。

小说不仅分析作品文本,还讨论了所谓“文学生产机制”。在现代小说史中,作家通常是报人或教师,相对而言,报人更重视读者的预期与反馈。例如,张恨水的《啼笑因缘》在上海报纸上连载,男主人公最后选择了爱慕他的阔家小姐;假如在北京报纸上连载,可能就与武功高强的美丽女侠结合了。当然,教授作者往往不是通俗文学,更具有先锋性或探索性。在当代小说史中,作家都有干部身份。三个要素同时体现:一是思想改造,作家干部化;二是加人工,经济制度支持;三是演习了一整套理论程序,知道怎么批判自己,也知道怎么批判别人。

我个人的阅读史,对八十年代初中短篇小说较为熟悉。读过《班主任1977》《伤痕1977》《李顺大造屋1979》《陈奂生上城1979》《爱,是不能忘记的1979》《挣不断的红丝线1979》《乔厂长上任记1979》《百合花1979》《剪辑错了的故事1979》《受戒1980》《大淖记事1980》《晚霞消失的时候1981》,对知青文学不感兴趣,因此少读了些作品。长篇读过《男人的一半是女人1984》《红高粱1986》《活动变人形1987》《洗澡1988》《黄金时代1994》《废都1993》《白鹿原1993》《长恨歌1996》。“十七年”的读过《组织部来了个年轻人1956》《林海雪原1957》《青春之歌1958》《红岩1961》。49年前的读过《官场现形记1903》《二十年目睹之怪现状1903》《孽海花1903》《老残游记1903》《狂人日记1918》《药1918》《阿Q正传1918》《沉沦1921》《伤逝1925》《家1931》《子夜1933》《边城1934》《断魂枪1934》《骆驼祥子1936》《华威先生1938》《我在霞村的时候1941》《小二黑结婚1943》《第一炉香1943》《倾城之恋1943》《金锁记1943》《红玫瑰与白玫瑰1943》《围城1947》。短篇多长篇少。

总体上,有些很熟悉的小说和作家,听后收获不大,甚至觉得作者可能有些细节方面的错误,当然也可能是我自己记错了。有些过去没有特别留意的作品,听许子东一讲,多些共鸣。例如,我喜欢老舍早期作品,如《赵子曰》《二马》《老张的哲学》。这次听讲《骆驼祥子》,没有想到许子东引向职业化及其局限。早些只看到最表层,老实的车夫在社会环境压迫下走投无路。如果仔细看,还能看到祥子内心的转变,原来相信世界的善意,正直做人,努力做事。所谓堕落,就是相信正直无用,努力无效,出路只有厚黑。许子东认为,小说写了我们的人生价值观“好好学习,天天向上”如何被挑战和颠覆。祥子最初是相信的,光明正大地拉自己的车,靠自己努力过幸福生活。所谓“好好学习,天天向上”,理想些说,通过学习思想知识进步,人生境界天天向上;现实些说,好好做自己的事情,拉车、修鞋、做大厨或者是画画、写文章等,把工作做得像事业一样,就会得到社会的回报。做得比别人好,生活就会天天向上。如我们课题组的slogan,研究让生活更美好(Better research, better life)。但世界复杂,这种价值观受到致命挑战,人遇到这一时刻如何应对?祥子放弃了这种价值观,结局是小说最后一句,“体面的,要强的,好梦想的,利己的,个人的,健壮的,伟大的,祥子,不知陪着人家送了多少回殡;不知道何时何地会埋起他自己来,埋起这堕落的,自私的,不幸的,社会病胎里的产儿,个人主义的末路鬼!”许子东对《家》的解读,特别是从家庭向国家的引申,对我也有启发,“以家长的名义用威权方法管理社会统治国家”,而每个人,“每个人在年轻的时候都有做‘忍辱负重的觉新’和做‘反叛任性的觉慧’的选择,大家也可以想想,你在家里、公司里、社会上,你是觉新,还是觉慧呢?”我过去只把《家》读为有些滥情过于直白的爱情小说,或许符合缺乏社会阅历年轻人的通例。

我个人关注学界小说,或者说是以知识人为主人公的小说。入选的小说并不多,虽然小说作者多是知识人。许子东在倒数第二讲说到小说中的知识分子、农民和工人。顺便一提,以工人为主人公的优秀小说几乎没有。许子东总结,小说里的知识分子,都是疯狂、忧郁或孤独。原因是科举被废,“士”无法“仕”,断了读书人传统救世之路。还有现代小说注重人物心理,可能外表看着像侠客英雄,内心恐怕也是孤独彷徨。鲁迅的小说里,狂人、孔乙己、魏连殳分别是疯狂、忧郁、孤独的典型。这三种知识分子形象,后来几乎贯穿中国小说百年,直到《围城》。钱锺书等人补上另一种读书人类型,无忧国忧民的志向,不接受别人对他的拯救或改造,在社会生存中做些无奈的选择和挣扎。他们于事无补,但也于世无损。如“全无用处”的方鸿渐不会救人也不要人来救,更缺乏甚至蔑视知识分子忧国忧民传统。还有穆时英《白金的女体塑像》里的过分注意女患者身体并意识到有违职业道德的医生,施蛰存《梅雨之夕》中上海雨夜为陌生女子撑伞的男人。后者就是现代社会分工中的脑力劳动者,而非传统的“士”或舶来的“知识分子”。

基于讲座,许子东出版了《重读20世纪中国小说》,准备听一遍该书。再重读些读书人相关的小说,如《彷徨》《晚霞消失的时候》《男人的一半是女人》《废都》等,或许新读《莎菲女士的日记》《倪焕之》。

附:20世纪中文小说100强名单

听书系列博文

https://wap.sciencenet.cn/blog-220220-1497570.html

上一篇:大连渔人码头

下一篇:井冈山之彩虹瀑布