博文

闲聊紫砂与紫砂壶(六):论紫砂壶的发色

||

紫砂以“紫”命名,但与其它陶器和瓷器的原料相比,却以其天然和独具的多彩而闻名。走进宜兴黄龙山矿址公园,“五色显层”地质剖面,揭示了紫砂特有的魅力,是该矿址公园的核心所在(见前文中附图)。君不见,古往今来,多彩的紫砂壶曾经吸引了多少文人墨客、达官贵人乃至平民百姓?所以,人们在选择和欣赏紫砂壶的过程中,颜色当然是最重要的考量因素。

紫砂壶的颜色有两个看点:一是紫砂矿料的原始和直观的颜色;二是烧制后紫砂壶(或其它茶器)颜色,即“发色”,这是紫砂行业的行话,发色这一术语多指向紫砂泥烧成中发生的色彩变化。但也有人把紫砂器成品在使用过程中的颜色变化也包含在发色的概念中,即从“初始显色”到“泡养发色”这一全过程。

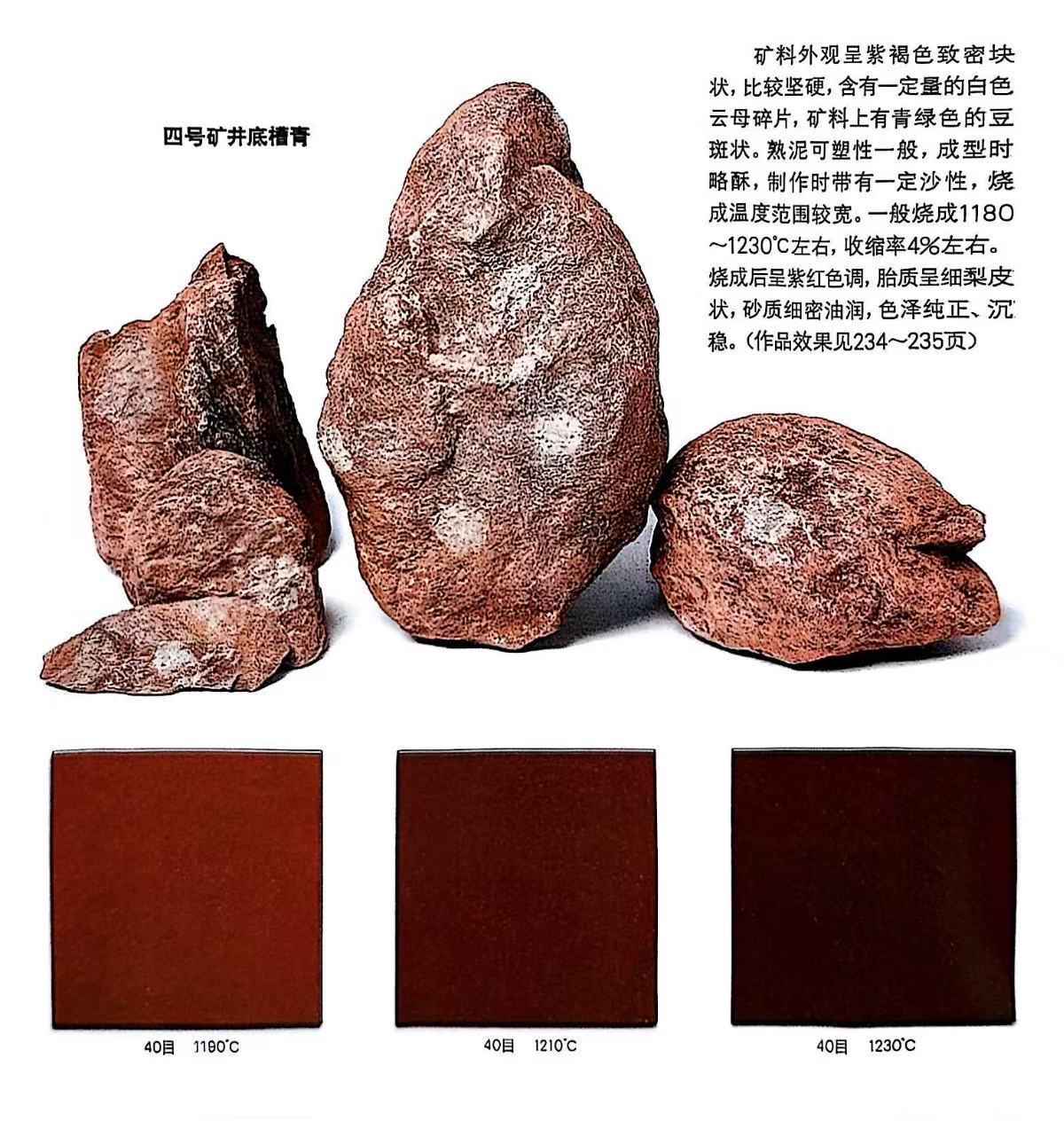

在前文中已经述及,除多色的段泥(共生矿)外,紫泥与绿泥矿料都以天然直观颜色来命名,唯独“红泥”,原矿其实不红,而呈现黄或偏黄的色彩,之所以称其为红泥,是因为该类泥料制作的紫砂壶,烧制后的颜色,即“发色”,呈现出红色或者偏红的色彩。在《宜兴紫砂矿料》一书中,朱泽伟等(2009)已经总结了不同泥料的发色变化,并做了许多试片实验对比(参考文献1)。图1显示了40目粒径的四号井底槽青原矿紫泥在不同烧制温度下的发色变化。本文在论述紫砂壶发色的基础上,着重探讨特高温环境下紫砂壶产生发色变化的科学机理。

图1. 40目粒径的四号井底槽青泥料在不同烧制温度下的发色变化(据朱泽伟等,2009)

为了获得理想的颜色,首先是在制作紫砂胚前,利用不同紫砂泥料进行配置,以获得最终的发色。其次是通过人工的方法,操控紫砂器的发色,使五彩斑斓的五色土更具魅力,其常见方法有:

利用不同泥相拼配,塑造成多种泥色;

不同颜色的泥条放在一起扭绞形成,多种颜色对比成为绞泥;

不同材质和颜色的颗粒互相混合,产生颜色深浅效果;

在泥料里加入适量金属氧化物,使色泽丰富,提升明亮度;

在泥料里加入适量的氧化锌,使泥料在烧窑时降低烧成温度。

在这一方面,紫砂业内专业人士比我们消费者要内行的多,其技术手段也是五花八门,八仙过海,各显神通。但有几点原则非常重要:1. 政府应当对紫砂壶(杯)的原材料加强监管,特别是矿料的产地和人为添加物;2. 消费者应该有知情权和选择权,制壶者和销售者必须要向消费者说明:你的紫砂壶是否是原矿材料?是几种自然矿料的混合物,还是添加了其它金属或化工材料?其含量是否符合有关的监管标准?对于某些对人体有害的重金属元素,如重金属元素“铬”,应该杜绝使用,过去有把本山绿泥与外山白泥相拼,适量加入铬绿,调制成特殊诱人色彩的泥料。

在紫砂器烧制过程中,影响发色的因素一是温度,同一紫砂泥料中不同温度环境烧制,能呈现不同的发色:二是氧气的浓度,它影响高温环境下紫砂泥料的氧化-还原过程。宜兴紫砂界的先人早就发现,紫砂器的发色与紫砂器烧制环境中的含氧量有关,所以人们普遍通过控制温度和含氧环境(不同的窑、不同的电炉温度,捂灰),来获得自己理想中的发色。

在科学方面,发色的成因还可以从更深的机理来认识。国外有学者在实验室条件下,把 7 个德国和 3 个匈牙利的巨大砂岩作为实验和测试对象,目的是分析温度的影响(参考文献2)。他们采用的石英砂岩具有我们通常遇见的胶结物和粒度,包括二氧化硅、碳酸盐、粘土和黑色金属矿物,其颗粒包括细粒、中粒至粗粒类型的胶结品种。在烘箱中将圆柱形试样加热至 150、300、450、600、750 和 900°C。记录矿物学和纹理变化,并使用显微镜、XRD、DTA-DTG 和 SEM 进行比较。还测量和评估了颜色和色差。研究结果表明,颜色变化与矿物转化有关,其中最明显的发色变化是由含铁矿物氧化成赤铁矿(hematite )引起的,这种变化发生在高达 900°C 的温度下。

研究还发现:当温度升高时,绿色海绿石(green glauconite)变成褐色,而绿泥石(chlorite)起初变成淡黄色。烧焦砂岩并不总是指示着最高的燃烧温度,因为有些燃烧过的砂岩标本比天然砂岩的标本颜色更浅,更不偏红。另外,经过烧制后的岩石,其孔隙率增加,这与高温条件下颗粒边界、晶粒内部微裂纹以及矿物转变有关。粘土矿物结构在不同温度下发生坍塌(高岭石高达 600°C,绿泥石高于 600°C),并导致孔隙率略有增加。这些发现可以解释紫砂壶烧制后产生的许多现象,其中许多是我们不希望看的。

所以,我们应当认识到:发色只是在紫砂矿料烧制后,我们能看到的表象,但产生这种表象的机理才是根源。

参考文献:

朱泽伟,沈亚琴著:宜兴紫砂矿料,地质出版社,北京,2009年。

Allison RJ, Bristow GE (1999) The effects of fire on rock weathering: some further considerations of laboratory experimental simulations. Earth Surface Processes and Landforms 24:707–713.

https://wap.sciencenet.cn/blog-39242-1494291.html

上一篇:闲聊紫砂与紫砂壶(五):紫砂壶中的云母矿物

下一篇:闲聊紫砂与紫砂壶(七):紫砂壶中的“砂性”和“沙性”