博文

[转载]极端制造 | 激光微纳制造传感器

||

作者

韩婧,辛笛,逄金波,赵莉莉,孙德辉,郑阳,刘晓燕,Zhenhuan Zhao,Xiaoli Zhang,孙其君*,刘宏*,周伟家*

机构

济南大学,山东大学,中国科学院北京纳米能源与系统研究所

Citation

Han J et al. 2025. Laser-assisted manufacturing for sensors. Int. J. Extrem. Manuf. 7 042008.

免费获取全文

https://doi.org/10.1088/2631-7990/adbb35

撰稿 | 文章作者

1. 文章导读

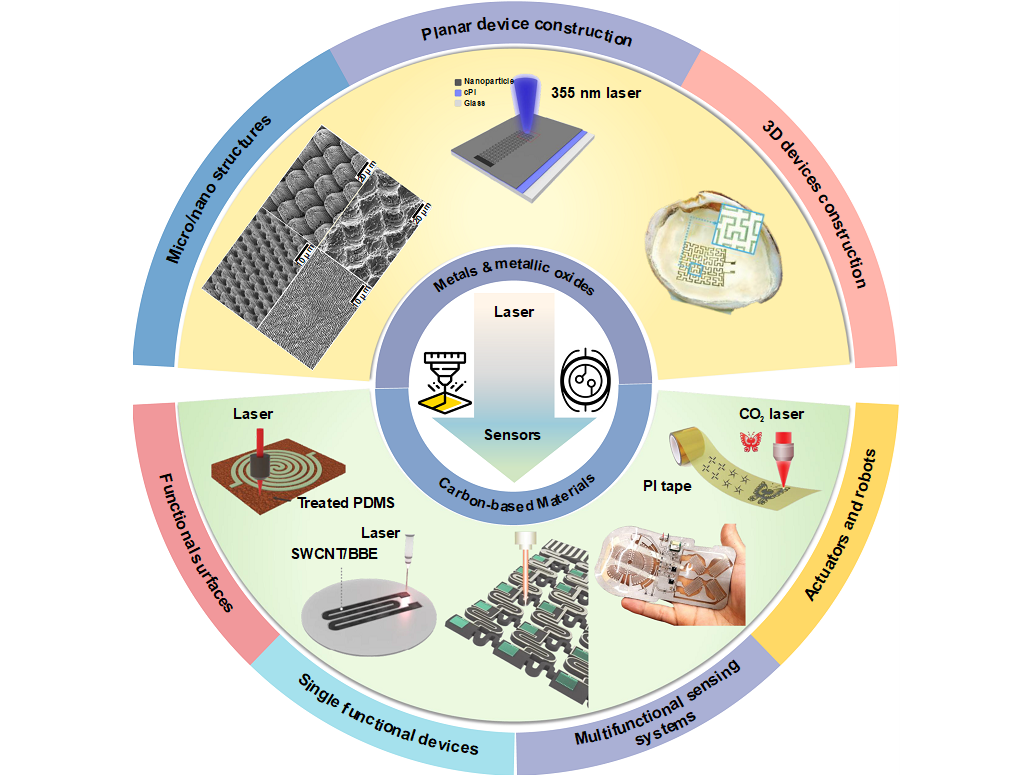

基于传感器微型化、多功能化的发展需求,传统制造技术难以满足复杂结构与功能集成的挑战,济南大学周伟家教授课题组、山东大学刘宏教授课题组和中国科学院北京纳米能源与系统研究所孙其君教授课题组在《极端制造(英文)》(International Journal of Extreme Manufacturing)上发表了题为《Laser-assisted Manufacturing for Sensors》的综述文章,系统梳理了激光与材料相互作用机制、微纳结构加工及多功能传感器集成等前沿进展,提出了材料适应性优化与传感器件创新设计的发展路径,为智能传感器技术的高精度制造与跨领域应用提供了重要理论支撑。

图1 激光辅助制造技术在传感器材料、传感器结构、传感器和传感器应用方面的进展。

2. 图文解析

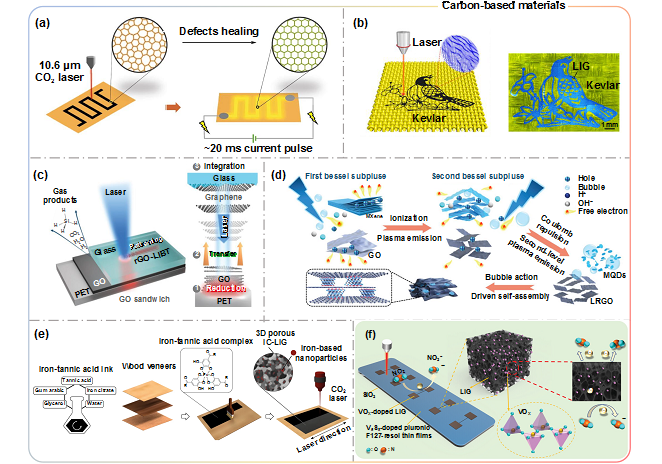

在激光制备传感器材料部分,该综述系统总结了碳基材料、金属及金属氧化物等关键传感材料的制备与改性技术。通过激光诱导石墨烯(LIG)技术,可将聚合物高效转化为多孔导电结构,并实现表面形貌与电化学特性的精准调控;在金属材料领域,激光烧蚀、直接写入(LDW)及还原氧化技术可精确控制材料相变与纳米结构,提升传感灵敏度。此外,激光技术通过光热效应与等离子体共振,实现了二维材料功能化、量子点复合及异质结构建,为高性能传感器开发提供了多样化材料平台。

图2 激光技术制备碳基材料的过程。

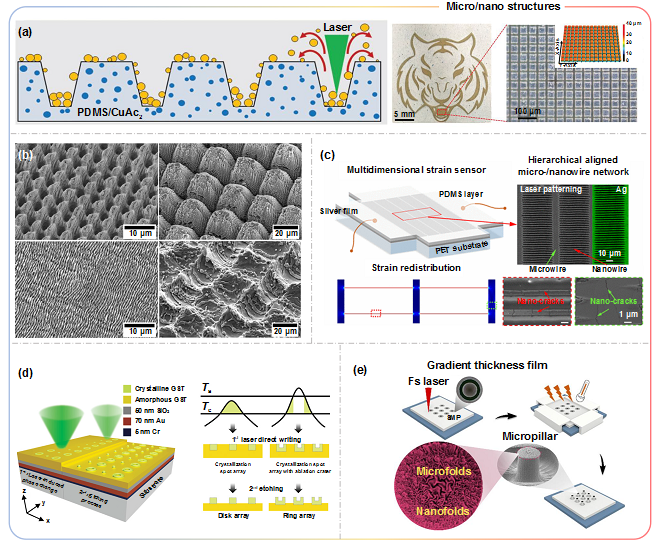

在激光制备传感器器件结构部分,激光辅助传感器结构制造涵盖微纳至宏观尺度精准加工。通过激光直写(LDW)、干涉图案化(DLIP)等技术,可构建超疏水表面、多层应变传感器等微纳复合结构,提升灵敏度与抗干扰性;激光切割、雕刻技术实现柔性电极、微流控通道的平面集成。在三维器件结构方面,五轴激光平台支持自由曲面共形电子器件制造,结合激光剪纸(kirigami)技术实现复杂立体形变响应。该技术以多材料兼容性及亚微米级分辨率优势,推动了传感器在可穿戴、软体机器人等领域的形态创新与多功能集成。

图3 激光制备传感器的微纳结构。

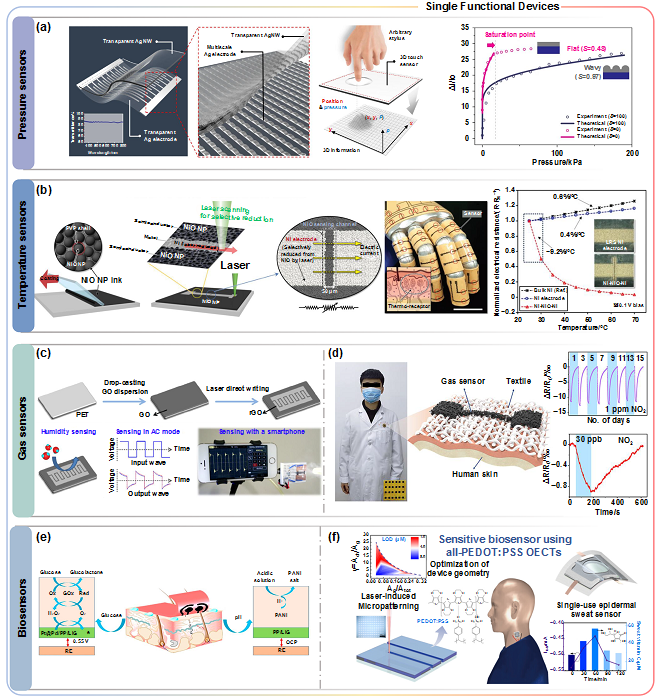

激光辅助传感器制造技术已广泛应用于单功能器件、多功能系统及智能执行器和机器人领域。压力、温度、气体及生物传感器通过激光诱导石墨烯(LIG)、纳米结构调控实现高灵敏度检测;集成化系统结合柔性电路与算法实现生理信号实时监测与数据分析。激光加工的自供电摩擦纳米发电机(TENG)可高效收集机械能,驱动无线传感节点。在软体机器人领域,激光刻蚀的光热响应材料与磁控复合结构赋予执行器精准形变与运动控制能力。该技术以高精度、可编程性及多材料兼容性,推动了可穿戴医疗、环境监测及人机交互等场景的智能传感器革新。

图4 激光制备单功能传感器,包括压力传感器、温度传感器、气体传感器和生物传感器。

3. 总结与展望

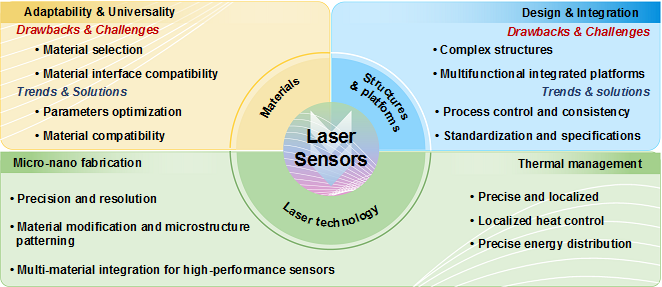

激光制备传感器面临材料热匹配性差、多功能集成难等挑战,未来将依托多级激光调控技术优化材料兼容性,结合三维微结构制造与超快激光精准热管理,实现高精度异质集成。通过智能化加工系统与跨尺度制造,推动柔性、多功能传感器在物联网、生物医疗等领域的智能化应用。

图5 激光技术制备传感器面临的缺点、挑战、未来趋势和潜在解决方案。

4. 作者团队与简介

韩婧,济南大学前沿交叉科学研究院讲师。主要从事摩擦纳米发电机在能量采集和自驱动传感方面的研究,尤其致力于系统集成、纤维器件以及电子织物的制备与应用等方向的深入探究。同时在基于铌酸锂/钽酸锂的热释电传感器方面,也积累了一定的研究基础。以第一或通讯作者在《Energy Environ. Sci.》《ACS Nano》《Infomat》等学术期刊上发表SCI文章9篇,ESI高被引用论文2篇。主持山东省自然科学基金创新发展联合基金项目 1项,横向课题1项。

孙其君,中国科学院北京纳米能源与系统研究所研究员,博士生导师,功能柔性电子课题组组长,入选中国科学院人才计划、北京市特聘专家、北京市科技新星等。其研究方向为新材料、半导体器件、电子皮肤传感器、新一代信息技术等。主要是利用新型纳米材料构建柔性场效应晶体管,通过集成压电/摩擦电驱动单元,实现外部机械行为对电学特性调控,并以此为基础对超低功耗人机交互、智能传感、人体健康监测、人工智能和感存算一体化芯片等领域做拓展应用研究。其团队科研人员20余名,承担多项国家和地方科研项目,在《Nature Communications》《Science Advances》《EES》《Advanced Materials》《Materials Today》等高水平期刊发表学术论文80余篇。

刘宏,山东大学晶体材料国家重点实验室、济南大学前沿交叉科学研究院,教授,博士生导师,国家杰出青年科学基金获得者。中国光学学会材料专业委员会会员理事,中国材料研究学会纳米材料与器件分会理事,中国硅酸盐学会晶体生长分会理事。曾主持了包括十五、十一五、十二五863、十三五国家重点研发项目和国家自然基金重点项目在内的十余项国家级科研项目,取得了重要进展。2004至今,在包括《Adv. Mater.》《Nano Letters》《J. Am. Chem. Soc.》《 Envir. Eng. Sci.》等学术期刊上发表SCI文章400余篇,文章总被引次数超过23000次,H因子为74,30余篇文章被Web of Science选为ESI “过去十年高被引用论文”,2018-2021年连续四年被科睿唯安评选为“全球高被引科学家”。应邀在化学顶尖期刊《Chem. Soc. Rev.》和材料顶尖期刊《Adv. Mater.》和《Adv. Energy Mater.》上发表综述性学术论文,在国际上产生重要影响。授权专利40余项,研究成果实现了两个千万级技术转让。2019年获山东省自然科学奖一等奖。

周伟家,济南大学前沿交叉科学研究院,博士生导师,国家优秀青年基金获得者、山东省泰山特聘专家。主要从事激光微区合成与催化位点调控研究,在催化电池、光热利用和生物传感等方面取得一系列研究成果,以第一或通讯作者在《Energy Environ. Sci.》《Adv. Mater》《Adv. Energy Mater》《Nature Commun.》等期刊发表SCI收录论文150余篇,被他引20000余次;科学通报、物理化学学报、SusMat、BMEMat青年编委和交叉学科材料(IM)学术编辑;科睿唯安“全球高被引科学家”和爱思唯尔“中国高被引学者”(2024年);授权发明专利30余项;主持国家优秀青年基金、国家重点研发计划课题、国家面上基金、山东省杰出青年基金、山东省重点研发计划、山东省泰山特聘和青年学者等国家省部级项目12项。获得山东省青年科技奖、山东省自然科学二等奖(1/6)、山东省自然科学一等奖(3/5)、中国颗粒学会自然科学二等奖(1/5)和中国发明协会发明创业奖创新奖一等奖(3/6)。

https://wap.sciencenet.cn/blog-3589572-1493833.html

上一篇:[转载]极端制造 | 高性能仿生微纳结构电刀:主动放电激发与防粘降损协同优化

下一篇:[转载]极端制造| 压电纳米结构的3D打印:兼顾大弹性和高压电性