博文

ICM综述 | 北京工业大学邓积光教授团队:氨分解催化剂设计概述

||

ICM—以应用为导向的创新研究

文章导读

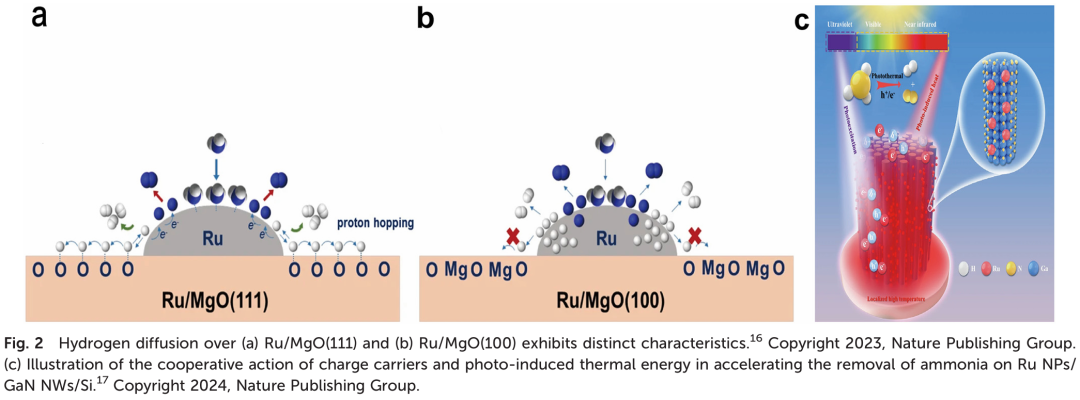

氨因其较高的氢含量和优异的能量密度,被视为极具前景的氢能载体。特别是,氨分解制氢过程可实现零二氧化碳排放,这一显著优势推动了相关研究的蓬勃发展。然而,尽管该领域的研究热度持续攀升,现有的研究深度与氨分解就地制氢的实际应用间仍存在巨大差距。开发高效、易获取的氨分解催化剂,是应对这一挑战的关键一步。

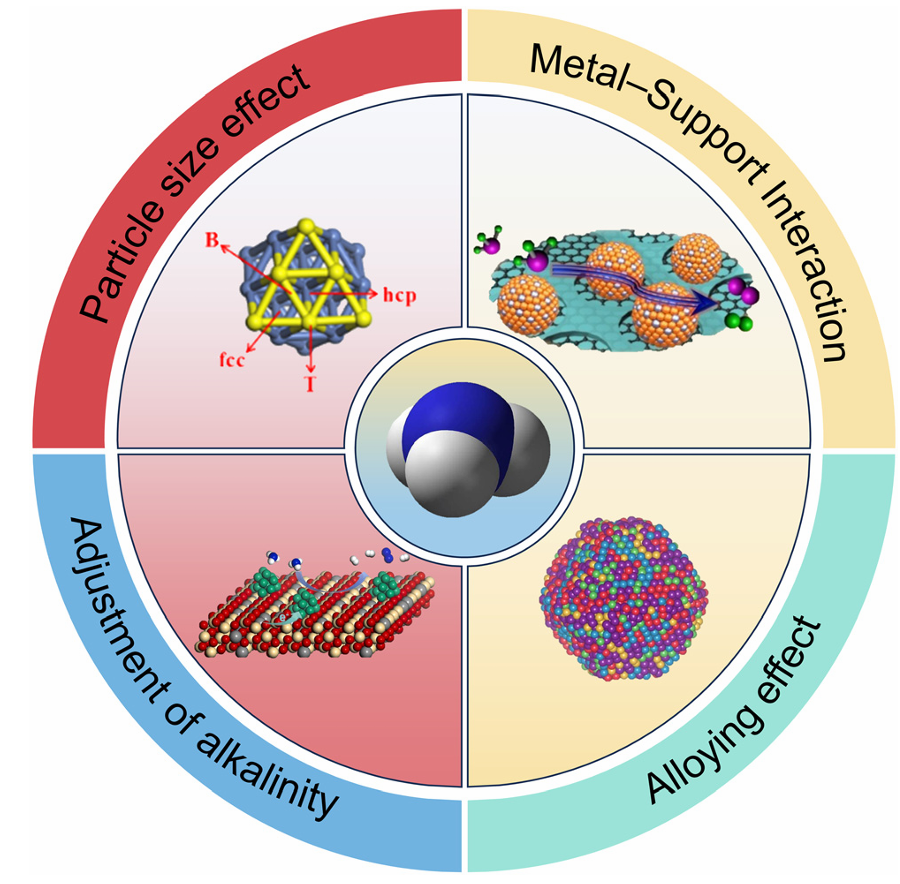

北京工业大学邓积光教授团队的综述系统总结了四种主要的催化剂设计策略:尺寸效应、碱度调节、金属-载体相互作用以及合金效应,并基于实验与理论研究深入剖析其作用机制。此外,还对现有氨分解反应器中所使用的催化剂进行了分类,以指导未来催化剂的开发。同时,文章还探讨了不同能量来源与反应器结构对催化剂性能的影响,旨在为氨分解催化剂的研究提供一个全面的理论与实践框架。

图文摘要:氨分解催化剂设计

上述成果发表在Industrial Chemistry & Materials,题为:Catalyst design for ammonia decomposition: an overview。欢迎扫描下方二维码或者点击下方链接免费阅读、下载!

扫二维码|查看原文

https://doi.org/10.1039/D4IM00112E

本文亮点

★ 概述了氨分解催化制氢的基本机理模型、最新进展和实际应用情景;

★ 系统归纳四大催化剂设计策略,揭示协同增强机理;

★ 探讨了不同能量源与反应器结构对催化剂性能的影响。

图文解读

Table of Contents

1 Introduction

2 Ammonia decomposition catalysis technologies

3 Theoretical studies on ammonia decomposition

3.1 Mechanism of ammonia decomposition

3.2 Theoretical calculations reveal ammonia decomposition

4 Design of ammonia decomposition catalysts

4.1 Particle size effect

4.2 Adjustment of alkalinity

4.3 Metal–support interaction

4.4 Alloying effect

4.4.1 Poly alloys

4.4.2 High-entropy alloys

5 Catalysts for different ammonia decomposition reactors

6 Summary and perspective

总结与展望

尽管近年来氨分解催化剂的研究已取得显著进展,但在催化剂设计相关方面仍需做出大量努力。当前氨分解领域还面临反应动力学建模有限、反应机制研究不够深入、设计策略耦合复杂、实际工况下的研究匮乏、原位表征手段有限等多重挑战。为应对上述挑战,密度泛函理论(DFT)、数值建模以及机器学习模拟的引入在验证氨分解的基本反应机制上具有显著潜力。这些方法不仅能够模拟多种反应条件下的氨分解过程,还能反哺实验设计策略,从而提高理论假设的实验验证效率。此外,将先进的原位表征与测试技术整合至氨分解实验体系中,将形成理论与实践协同推进的双向动力,从而推动氨分解技术从基础研究到工程应用的快速转化,最终为构建低碳氢能体系提供关键技术支撑。

编辑/排版:ICM编辑部

文章信息

T. Han, L. Wei, S. Xie, Y. Liu, H. Dai and J. Deng, Catalyst design for ammonia decomposition: an overview, Ind. Chem. Mater., 2025, DOI: 10.1039/D4IM00112E.

作者简介

通讯作者

邓积光,北京工业大学材料科学与工程学院教授,博士生导师。曾获2016年国家自然科学基金优秀青年科学基金项目资助、2024年国家自然科学基金杰出青年科学基金项目资助、2022年青年北京学者等荣誉。主要从事大气污染防治和环境催化化学方面的研究。以第一/通讯作者在J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem. Int. Ed.、Environ. Sci. Technol.和Appl. Catal. B: Environ.等期刊发表论文300余篇,h指数为76。参与编著《挥发性有机污染物催化反应过程与控制技术》(科学出版社,2022年)。兼职担任中国环境科学学会等4个全国一级学会/协会6个二级专委会委员、技术专家,《催化学报》、《工业催化》等期刊(青年)编委。

通讯作者

隗陆,北京工业大学材料科学与工程学院副教授。主要研究方向是含氮大气污染物催化净化。主持国家自然科学基金青年基金、面上项目,以第一/通讯作者在J. Am. Chem. Soc.、Adv. Funct. Mater.、Appl. Catal. B: Environ.等期刊上发表10余篇SCI论文,获中国硅酸盐学会优秀博士论文提名奖。

第一作者

韩彤,北京工业大学材料科学与工程学院博士生,师从邓积光教授、隗陆副教授,主要研究方向是氨催化分解。

ICM相关文章

Ammonia as a carbon-free hydrogen carrier for fuel cells: a perspective, https://doi.org/10.1039/D3IM00036B

Unveiling the particle size effect and surface reactivity of Pt/C nanoparticles for ammonia electrooxidation using in situ infrared spectroscopy, https://doi.org/10.1039/D3IM00063J

3. ICM 图文目录 | Volume 3 Issue 2

👇点击图片查看整期详解👇

▶▷ https://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/im#!issueid=im003002&type=current&issnprint=2755-2608

4. ICM 图文目录 | Volume 3 Issue 1

👇点击图片查看整期详解👇

▶▷ https://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/im#!issueid=im003001&type=current&issnprint=2755-2608

期刊简介

Industrial Chemistry & Materials (ICM) 目前已被ESCI、EI、美国化学文摘(CA)、DOAJ、Google Scholar检索,入选2024年中国科技期刊卓越行动计划高起点新刊项目,是中国科学院主管,中国科学院过程工程研究所主办,英国皇家化学会(RSC)全球出版发行的Open Access英文期刊,由中国科学院过程工程研究所张锁江院士担任主编。ICM 以化学、化工、材料为学科基础,以交叉为特色,以应用为导向,重点关注工业过程中化学问题、高端材料创制中过程科学的国际前沿和重大技术突破,目前对读者作者双向免费。欢迎广大科研工作者积极投稿、阅读和分享!

期刊网站:https://www.rsc.org/journals-books-databases/about-journals/industrial-chemistry-materials

投稿网址:https://mc.manuscriptcentral.com/icmat

联系邮箱:icm@rsc.org; icm@ipe.ac.cn

联系电话:010-82612330

微信公众号:ICM工业化学与材料

Twitter & Facebook:@IndChemMater

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/industial-chemistry-materials/

Blog: https://blogs.rsc.org/im/?doing_wp_cron=1713430605.5967619419097900390625

https://wap.sciencenet.cn/blog-3388879-1486612.html

上一篇:【ICM文章集锦】电池与储能-Ⅱ

下一篇:ICM综述 | 首尔国立大学Ho Won Jang教授团队综述:化学辅助水电解开启绿色制氢新篇章