博文

[转载]Agronomy||农业酵素通过富集有益根际细菌和改变代谢途径增强白菜的抗逆性

||

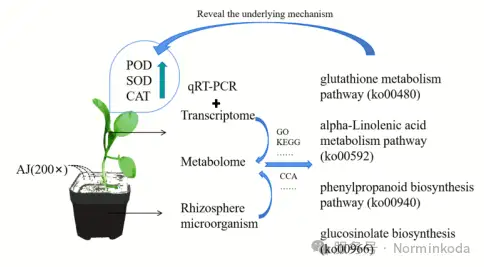

这篇文章研究了农业酵素(Agricultural Jiaosu, AJ)如何通过富集有益根际细菌和改变代谢途径来增强白菜(Brassica rapa L. subsp. chinensis)的抗逆性。

该问题的研究难点在于确定AJ提高植物抗逆性的具体机制,以及如何通过多组学联合分析揭示其作用机理。

已有研究表明,AJ可以促进植物生长和控制根腐病,但其具体的抗逆机制尚不明确。已有研究多集中于通过遗传工程、化学调节剂和微生物接种等方法提高植物的抗逆性,但这些方法在实际应用中仍存在局限性。

1题目

文章题目:Agricultural Jiaosu Enhances the Stress Resistance of Pak Choi(Brassica rapa L. subsp. chinensis) by Recruiting Beneficial Rhizosphere Bacteria and Altering Metabolic Pathways

发文单位:中国农业大学农学与生物技术学院;郑州大学化学工程学院

2杂志

Agronomy;IF=3.3分

3链接

Cheng, X.; Gao, Y.; Wang,Z.; Cai, Y.; Wang, X. Agricultural Jiaosu Enhances the Stress Resistance of Pak Choi (Brassica rapa L. subsp.chinensis) by Recruiting Beneficial Rhizosphere Bacteria and Altering Metabolic Pathways. Agronomy 2023, 13, 2310. https://doi.org/10.3390/agronomy13092310

4检测指标

Norminkoda提供了生化试剂盒:

NM-W-0101-超氧化物歧化酶(SOD)活性检测试剂盒

NM-W-0102-过氧化氢酶(CAT)活性检测试剂盒

NM-W-0103-过氧化物酶(POD)活性检测试剂盒

5主要内容

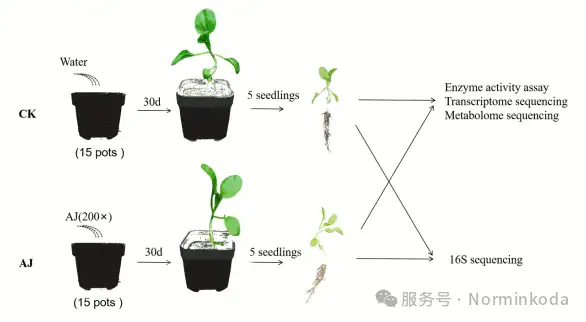

5.1 实验设计:实验设置了两个处理组:水喷雾(CK)和AJ稀释液喷雾(AJ)。白菜在温室中种植30天后,测定其抗氧化酶活性,并通过转录组、代谢组和16S测序分析根际微生物群落的变化。

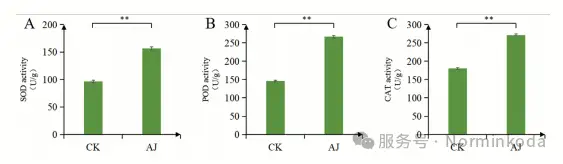

5.2 抗氧化酶活性:AJ处理组的SOD、POD和CAT活性显著高于对照组(CK),表明AJ处理可以提高白菜的抗逆性。

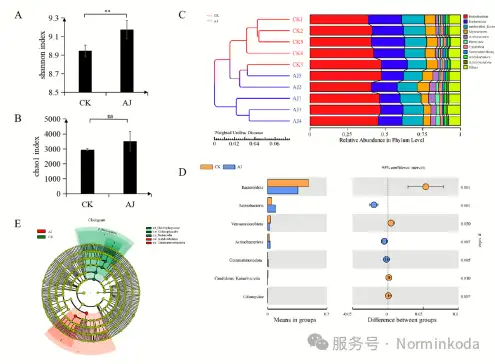

5.3 根际微生物群落:AJ处理显著增加了根际微生物的多样性,特别是Actinobacteriota、Proteobacteria和Firmicutes的丰度。LEfSe分析显示,AJ组的生物标志物为Gammaproteobacteria,而CK组的生物标志物为Bacteroidota。

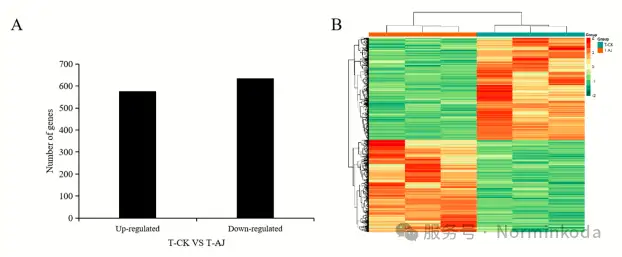

5.4 转录组分析:转录组分析共鉴定出1211个差异表达基因(DEGs),其中576个上调,635个下调。KEGG富集分析显示,差异表达基因主要富集在植物-病原体互作、苯丙烷类生物合成、内质网蛋白加工和芥子油苷生物合成等通路。

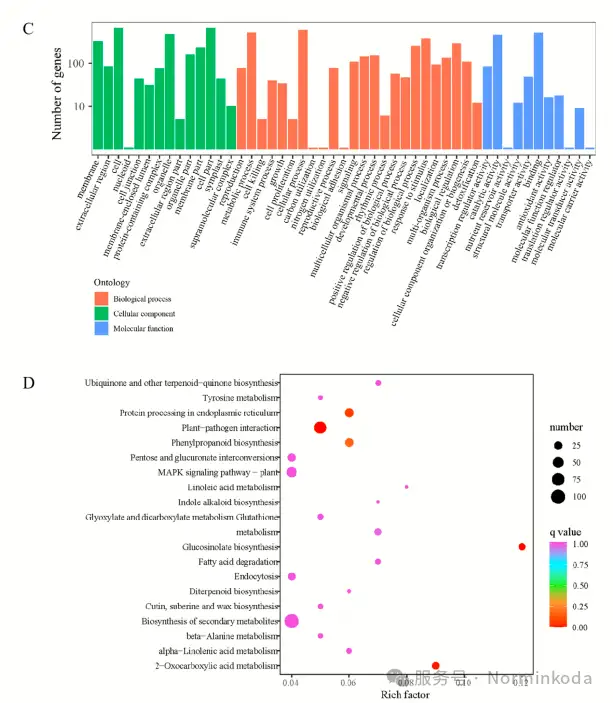

5.5 代谢组分析:代谢组分析共鉴定出91个差异代谢物(DEMs),主要富集在α-亚麻酸代谢、谷胱甘肽代谢、亚油酸代谢和黄酮类化合物生物合成等通路。

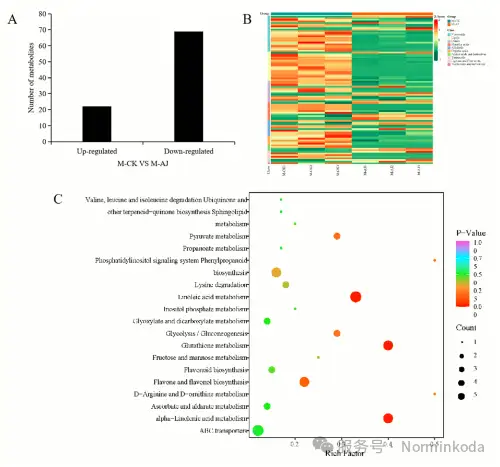

5.6 多组学联合分析:KEGG富集分析显示,苯丙烷类生物合成、芥子油苷生物合成、谷胱甘肽代谢和α-亚麻酸代谢通路在AJ处理组中显著富集。相关网络分析表明,这些通路中的差异代谢物和差异基因之间存在复杂的调控关系。

6总结

这篇论文通过多组学联合分析,揭示了农业酵素(AJ)通过富集募有益根际细菌和改变代谢途径来增强白菜抗逆性的机制。具体表现为:AJ处理提高了抗氧化酶活性,改变了根际微生物群落的组成和多样性,促进了苯丙烷类和芥子油苷生物合成通路,以及谷胱甘肽和α-亚麻酸代谢通路。这些结果表明,AJ可以作为一种环保、高效的生物制剂,用于提高植物的抗逆性,减少农药和化肥的使用,改善生态环境。

https://wap.sciencenet.cn/blog-3289971-1482920.html

上一篇:[转载]Biology ||通过理化和多组学分析根际微生物对芜菁还阳参的适应机制

下一篇:[转载]植物δ氨基乙酰丙酸脱水酶(ALAD)酶联免疫分析

全部作者的其他最新博文

- • [转载]International Journal of Food Properties||理化+代谢分析陈皮不同年份的成分变化

- • [转载]Journal of Genetics and Genomics(1区7.1分)||ZmPRX38提高玉米茎秆强度和产量

- • [转载]Agronomy||外源施用纳米硅和褪黑素改善薏苡幼苗盐害

- • [转载]BMC_Plant_Biology||理化+转录组学+代谢组学揭示藜麦花穗磷胁迫反应的关键基因和核心代谢途径

- • [转载]Plants||OsLEA1b调控水稻高温淀粉生物合成

- • [转载]Plant Biotechnol. J.||WAK106-E2Fa-DPb1-UGT74E2模块等位基因变异调节杨树纤维