博文

缅怀吴尊友:艾滋防控第一人,发表250余篇SCI,曾回应“三年白头”不算什么...

|

中国疾病预防控制中心官网发布讣告,中国疾病预防控制中心流行病学首席专家,中国疾病预防控制中心性病艾滋病预防控制中心原主任、研究员,第十四届全国政协委员,第十五届中国民进中央常委吴尊友同志,于2023年10月27日12时56分因病医治无效,在北京逝世,享年60岁。 尊重本人生前遗愿,丧事从简,不举行遗体告别仪式。

为了国家和人民

1963年6月,吴尊友出生在安徽省黄山市一个小村庄。

18岁时考入安徽医科大学,并选择了公共卫生专业。

从这一刻起,他便结下了和公共卫生事业的不解之缘。

从安徽医科大学毕业后,吴尊友前往美国加州大学洛杉矶分校深造,主修流行病学,并在那里完成了专业硕士和博士的学习。

当时,国内的经济不是很发达,很多行业也落后于国际发展,因此很多人都会选择留在国外居住和工作,但吴尊友毫不犹豫就选择了回归祖国。

他说,“我们国家的公共卫生人才还很缺乏,尤其是既有一定专业技能,又有实践经验的。做这个工作不是为了个人,而是为了国家、人民的利益。”

从艾滋病防控开始做起

他从加州大学洛杉矶分校流行病学专业博士毕业,恰逢我国大力推进艾滋病防治工作。

并且,吴尊友导师的研究方向就是艾滋病防治,因此,吴尊友回国后就加入中国预防医学科学院(现为中国疾病预防控制中心),成为时任院长中国科学院院士曾毅的博士后,主攻艾滋病行为干预。

当时,我国在艾滋病防治领域已经做出了一些努力:先是第一次建立了国家级艾滋病哨点监测系统,之后又批复建立了国务院防治艾滋病协调会议制度。

但由于防治基础设施刚刚起步,一切都要从0开始,而且很多艾滋病广泛传染的村落,都位于偏远落后地区,工作环境十分恶劣。因此,在当时来看,这并不是一份很好的工作。

但吴尊友还是选择了该领域。

当时,国内艾滋病的主要感染途径是静脉吸毒。

1997年,在吴尊友等人的建议下,我国首次尝试向吸毒者介绍安全注射技术和减少危险注射措施。

此外,他还针对感染率较高的献血源艾滋病,在全国开展了针具社会营销试点,短短几年便让全国的危险注射行为大幅下降。

之后,吴尊友借助联合国大会、世界艾滋病大会等各种平台,介绍中国的这一做法,并在《科学》杂志上刊文,介绍检测发现感染者对控制艾滋病流行的重要意义。

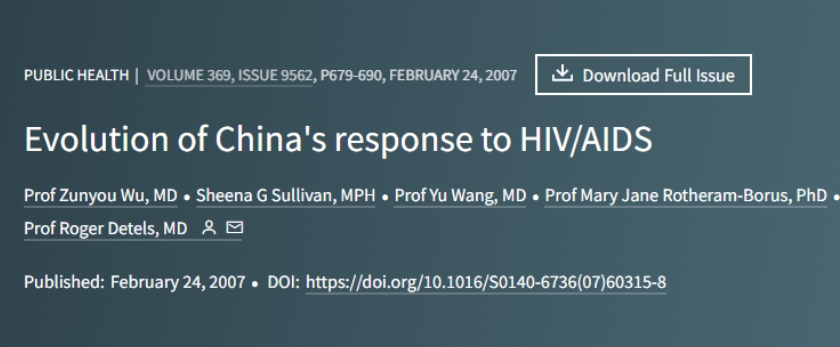

2007年2月,他作为第一作者在The Lancet上发表的中国艾滋病防治论文,受到BBC、路透社等国际主流媒体报道;中国学者的研究成果在世界范围内得到广泛传播和认可。

论文链接:

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(07)60315-8/fulltext

抗疫权威之声

2003年,吴尊友参与了“非典”(SARS)防治工作。

两年后,他升任中国疾控性病艾滋病预防控制中心主任。之后,又担任中国疾病预防控制中心流行病学首席专家。

但在这几年之间,人们对他并不熟悉。

他说:多数时候,疾控人员的工作是“不被看到的”。“做公卫就意味着,你的工作做得越好,就越不被大家看到。”

人们对他所熟知,是从2020年,新冠疫情爆发开始。

这一年,吴尊友作为国家CDC首席流行病学专家承担了大量工作。也正是从这一年开始,吴尊友的样貌悄然发生了改变,头发从黑变白,身体也变得日渐消瘦。

对此,吴尊友回应说:“很多人付出比我多,还有人付出生命代价,我的这些投入不算什么,很多人头发比我白得多。”

这一时期,他频繁出现在人们的视线里。

或者在新闻发布会上回应记者提问,或者通过媒体采访、个人微博等渠道,及时回应公众所关心的话题,并在微博上讲一些与人民日常生活强相关的“健康公开课”,帮助人们了解更多病毒,减少对病毒的恐惧

因新冠疫情防控方面的突出表现,吴尊友先后荣获北京民进抗疫英雄人物、民进全国抗击新冠肺炎疫情先进个人等奖励。

让经验更好地“重复下去”

吴尊友在流行学领域具有极高的权威,但在做事方面,却并没有什么架子。

他以前的同事李超介绍说,武汉疫情后,他与同行接手做了一个疫情相关的课题研究,在项目标书撰写过程中,吴尊友会跟他们坐下来一起一点点修改。

对吴尊友来说,这是他作为一个技术专家应该具备的匠心精神。

因为只有把这些研究成果转化成论文或者交流材料前,做到了细致、简单,才能让这些经验更好地“重复下去”,这就要求必须在每一个细节上做到极致,甚至“对引用的参考文献原文,杂志名称、页码、标点符号等都去核实”。

但他的功绩,不止在新冠疫情防控领域。

他先后主持国家科技重大专项课题及美国NIH课题等研究课题40多项,主持重大专项1项、NIH 课题1项。发表学术论文450多篇,包括在《科学》《柳叶刀》等国际著名杂志发表SCI论文250多篇,是《牛津公共卫生教课书》作者,主编中国艾滋病防治英文学术专著两本。

其中优化诊断与治疗结构性干预研究课题,简称“一站式服务研究”,使诊断到治疗时间从3个月缩短到约12天,新诊断感染者年病死率下降62%。是国家艾滋病防治策略之一。

疾控领域的教育者

一场新冠疫情,让吴尊友意识到了公共卫生人才的短缺:“现在我考虑可能还限于公共卫生人才培养的问题,从这次新冠防控来说的话,进一步加强公共卫生人员队伍的培养,应该说是非常重要的。”

在他看来,国家欠缺的,可能不是公共卫生领域某一方面的人才,而是“方方面面的人才,因此,需要培养出更多公共卫生领域的专家。让他们有足够知识,有丰富经验,在将来遇到类似的或者新的公共卫生问题的时候能够冲上去,能够挑大梁。”

他通过各种形式,培养了大量国家急需的公共卫生及艾滋病防治人才。

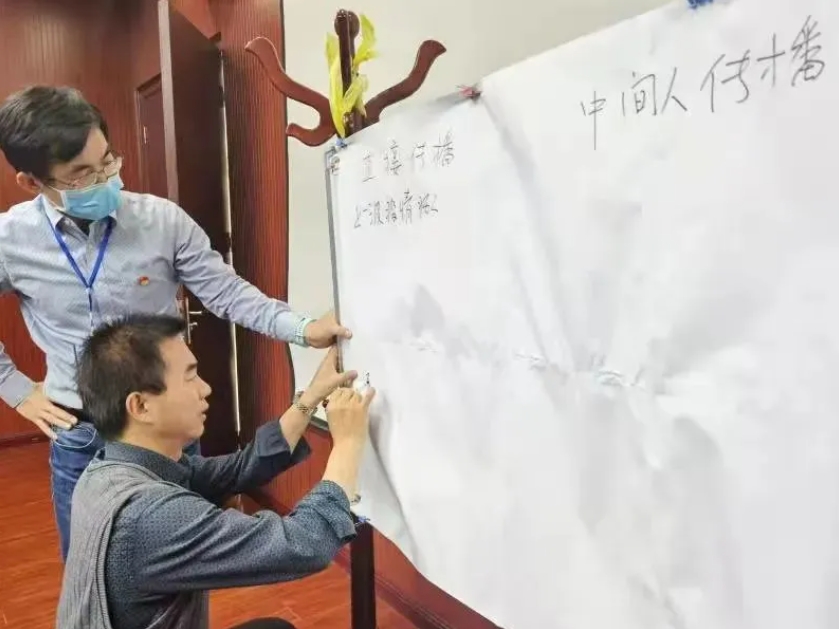

吴尊友为现场工作人员开展流调技巧培训

吴尊友为现场工作人员开展流调技巧培训他指导已毕业博士19人、硕士69人,在读博/硕士生10人;合作培养加利福尼亚大学洛杉矶分校毕业的中国博士16人;作为人才培养项目负责人,与UCLA和耶鲁大学合作培养赴美进修(一学年)中国访问学者114人;带教西部进修者64人,短期培训万余人次。这批优秀人才在我国艾滋病、结核病、肝炎和新冠肺炎等重大传染病防控中发挥了重要作用。

“一流的学者,一流的人生”

吴尊友曾在微博上解释自己对“大国医匠”的理解:“医之大者,为国为民”。

他用自己的一生诠释这八个字。

三年白头,是因为疾病(吴尊友教授在2021年1月身体不适但因为工作太忙没有及时就医,2月的时候确诊胰腺癌,在浙江做了手术。去年夏天,癌症转移到肺部,做了二次手术,体重也从135斤掉到了80斤),也是因为辛劳。

27日,中疾控发布他去世的消息后,人们纷纷表示哀悼。

北京大学营养学博士、北京市营养学会秘书长张召锋发文,称其为“一流的学者,一流的人生”。

吴尊友生前工作的单位曾评价说,他胸怀祖国、情系人民、兢兢业业、恪尽职守,以自己的实际行动诠释了新时代科学家精神,践行了将科研论文写在人民健康上的初心和使命。

仅以此文,悼念先生。

愿在天堂没有病毒,没有病魔。

https://wap.sciencenet.cn/blog-3462448-1466118.html

上一篇:选对导师有如此巨大好处,关键是怎么选!

下一篇:3次考研,35岁当教授!离开清华去“双一流”的院士校长,如今怎样了?