博文

世界上多了一个名为浙昆栎的新物种  精选

精选

||

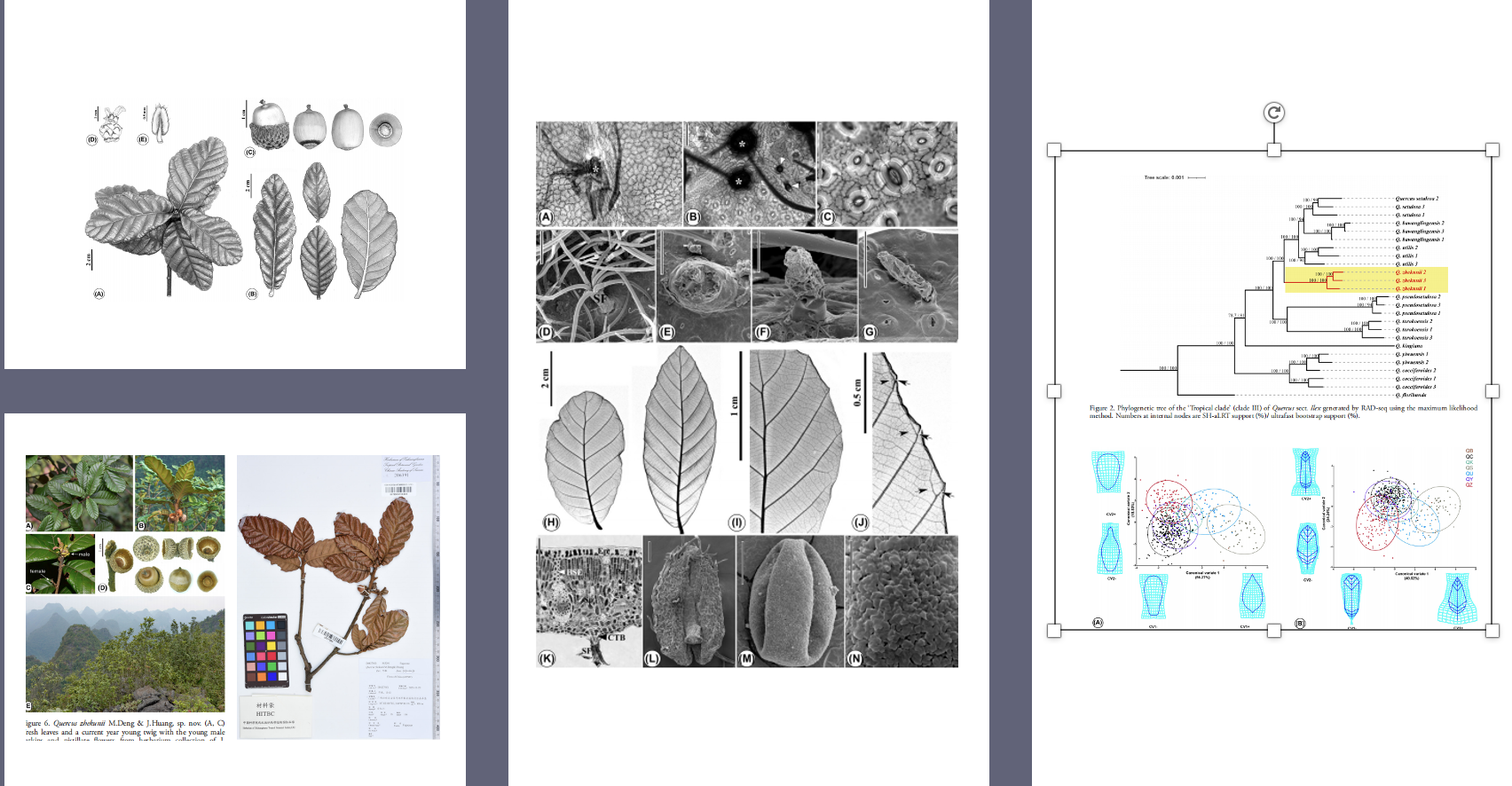

图1 浙昆栎

2024年10月3日,世界植物区系的组成中多了一个新物种,它的学名是:“Quercus zhekunii M.Deng & J.Huang”。这是一种生长在广西西南部热带石灰岩山地的壳斗科栎属植物,我的学生黄健副研究员和他的师姐邓敏教授分别采集到了这种植物。两人合作带领学生通过形态对比,形态解剖和分子形态学的分析,最终确定这是一个尚未描述过的新物种,他们将其命名为:“Quercus zhekunii”。这个新物种的加词“zhekunii”就是来自我的名。这个物种的学名是“Quercus zhekunii”中文名就该叫“浙昆栎”。

图2 浙昆栎的论文封面

图3 左上:浙昆栎的线描图,左下:凭证标本,野外生境的照片,中:叶花粉等,右 形态比较及系统位置确定的研究

世界上怎么就多出了一个物种呢?植物学发展到今天已经有了完整的体系,全世界有名有姓的植物有370,000多种,全球植物的家底已经基本摸清。许多国家还出版了植物志,为自己国家的植物建立了户口本。即便如此,每年都还是会有大量的新种被发现和描述。2023年国内共发表植物新属14个、新种235个、新种下类群12个、新纪录科1个,新纪录属4个、新纪录物种76个。

这些新的物种有怎么出现的呢? 绝大部分“新物种”不是新产生的物种,而是新被认识的物种。在我们认识它们之前,它们可能存在了几百万年,甚至几千万年。随着野外调查的深入,采集到了新的标本,或者是研究深入了,研究的方法和手段的提高,从过去的一些标本中又发现了它们。

怎么样才能确定采到的标本是新物种呢?在分类学实践中,大多数分类学家都能根据植物花、果和叶等外部形态特征,将所采到的标本归入到某个科中。科下又分为若干属,大的科有几百个属组成,如兰科就有700多个属。少的就只有一个属如杜仲科就只有杜仲一属一种。到了科往下分属,能难住一大半的植物学家。能够把各个地区的植物快速鉴定到属级水平,就可以算作是很好的分类学者了。这需要一部分植物学家专注于一些专门类群的研究,比如蔷薇科、壳斗科、兰科都有一些专门的专家在研究。把标本送给某个科的专家鉴定和研究是分类学共同体的惯常做法。

标本到了专科专属分类学专家的手里,大多数很容易地被鉴定到属级水平。到了属以后再往下鉴定到种,这就要依靠专家了。有些大属有2,3000种植物,没有对这个属进行过系统的研究,是很难对其进行属下等级的分类的。要在这种大属中鉴别出新种,需要对这上千个物种的形态特征和系统位置了如指掌。现在判断一个物种是不是新物种,除了要做形态特征对比和解剖学特征的分析外,还要有一些分子生物学证据,这样才能确实这是一个尚未被描述过的新种是一个“好种”。认识物种是世界的重要组成部分,是一件非常严肃的事情,往大处说,这对于人类社会的可持续发展和保护生物多样性都是至关重要的。

上面说的就是植物分类的一个过程,分类完成以后,就要给新物种起一个名字,这个过程叫命名。植物的命名是有法可依的,这个“法”就是分类学共同体制定和遵守的《国际植物命名法规》(The International Code Of Botanical Nomenclature, ICBN)。如何命名一个植物有一系列繁琐的规定,简单说有以下主要几条:1)要有一个凭证标本,这个凭证标本就是模式标本,模式标本是植物的名称存在的凭证。2)植物的学名采用瑞典植物学家林奈创造的双方法,植物的名称包括属名+种加词+命名人组成,在很多时候命名人可以省略。3)名称要在公开出版的刊物上发表(早年只需要送到几个图书馆即可),要有拉丁文特征记述(这一条现在改成英文了)。4)名称一经发表就有了优先权,如果这个物种鉴定没有错,系统位置没有改变,这个物种的名称就永远不能改变,即便系统位置的认知改变了,属名变了种加词也不能改变。产自中国的植物很多被叫做“japonica”,原因是这些标本是通过日本转运到西方的,西方的植物学家以为这些标本是产自日本,所以起了这个名词。有些叫“japonica”的植物,可能根本不产日本。但是这个名词一经发表,便不能更改。

植物的种加词通常有3大类,第一类根据这个新物种最突出,最典型的性状来命名,比如竹叶青冈Quercus bambusaefolia,指的是这种青冈的叶子,像竹子的叶子。第二大类就是用地名,通常是模式标本的产地比如说贡山栎Quercus kongshanensis,模式标本采自云南省贡山县。第三大类是用人名来命名,比如说黄毛青冈Quercus delavayi,这里种加词中的Delyavay是法国传教士德洛维(Jean-Marie Delavay, 1834-1895),人称赖神父,1881他受教会指令来滇西北建立新的传教点,由于之前受到法国植物学家弗朗谢(A. Franchet)的委托,他一边传教,一边以教堂为基地,特别是在滇西北,以及滇中、滇东北等地进行了长期持续性的植物收集,直至1895年他在昆明病逝,巴黎自然博物馆共收到他寄回的植物标本20多万号,约有4000种,估计有1500多个新种和许多新属。为了纪念他在植物采集的贡献,西方植物学家把他采集的植物起名为delavayi, 云南有许多植物的名字都叫dalavayi, 如大家熟知的山玉兰Mangolia delavyai和苍山冷杉Abies delayayi等都是以他的名字命名的。人们开玩笑说在云南如果你不认识某种植物,你叫它dalavayi,这样你有三分之一的概率是对的。

图4 法国传教士德洛维(Jean-Marie Delavay)

以上三类命名方式各有优点和缺点,这里不展开细说,但是用人名来命名植物,是植物学家向同行、长者、采集人表达敬意的特殊方式。陈焕镛院士的导师梅尔(Edward D. Merill)在1934年给陈焕镛院士的信中就写道:“如果你想致敬或感谢某人对你的帮助,你可以把他的名字放到植物新种命名里,我觉得这是一个很好的方法”。我国资深的植物学家的名字几乎都被命名过植物,而且至少不止一个。孙航院士就他们新发现荨麻科的属,命名为“征镒麻属”(Zhengyia T. Deng, D.G. Zhang & H. Sun)。这里的Zhengyi就是我们的导师吴征镒院士的名。西双版纳热带植物园的年轻分类学者谭运洪等发现了一个大戟科的新属,他们将这个新属命名为希陶木属(Tsaiodendron Y.H. Tan, H. Zhu & H. Sun),以纪念版纳园的创始人蔡希陶教授。具不完全的统计,以吴征镒命名的新属有4个,新种有24个,而且不少是国外学者命名的。受人尊敬的李恒老师,以她名字命名的植物就有17种之多。

“浙昆栎”(Quercus zhekunii M.Deng & J.Huang)的两位命名人,是我的学生邓敏和黄健,前者是云南大学教授,后者是中国科学院西双版纳热带植物园的副研究员。他们把他们发现的栎属新种,用我的名字命名是学生们给予我这个老师最大的尊重。他们在论文中解释新种词源(Etymology)时是这么写的:The new species is named after Prof. Zhe-Kun Zhou, a distinguished botanist at Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences. Professor Zhou has dedicated his career to the systematics, biogeography and fossil history of East Asian Fagaceous plants and has made。

他们说用我的名字来命名这个新种,是铭记我对东亚壳斗科植物的系统演化,生物地理学和化石历史做出贡献,这个说法让我感觉是受之有愧。我的研究是从壳斗科入手的,在我的研究发现转向古植物的研究之前,我的确在壳斗科中做了大量的工作。我三分之一的论文是和壳斗科相关的,我有9篇论文的引用次数超过100次,其中就有一篇关于壳斗科系统演化的。我也有一些学生的毕业论文和做和壳斗科相关的内容的,邓敏的博士论文就是栎属青冈亚属分类和系统(现在青冈亚属已经被降格到了青冈组)。邓敏毕业后,我建议她继续开展壳斗科植物的研究,她目前算是一个小有名气的壳斗科的专家了,国际上也有了一定的学术声誉。

如今发现的新种草本要远远多于木本,因为相对于草本植物,木本植物更容易被发现。壳斗科作为森林生态中的常见类群,研究相对是比较充分的,发现新种的概率极低。在我的印象中,国内这些年都没有发表过栎属的新种。英国有一位富豪,酷爱橡树,高价求能用他的名字命名来命名一个新种。但是多少年过去了,我不曾见到过以他的名字命名的新种。

浙昆栎是邓敏和黄健分别发现的,这个物种分布于广西河池、龙州等地的石灰岩的悬崖峭壁上,躲过了多次的考察和采集。说到分布在喀斯特石灰山上的栎属植物,这里必须提一下,这个新种的另一个命名人黄健副研究员。他的硕士是做华东植物区系的研究,博士跟着我做古植物。在做博士论文的时候,发现他所研究的文山植物群中有不少是喀斯特的特有成分。我认为目前古气候重建的数据库来自喀斯特的数据不多,现有的叶相多变量数据库的数据可能不适应于文山植物群的古气候重建,建议他补充一些喀斯特地区植物群落的叶相数据。没有想到黄健一涉足喀斯特地区的植物便一发不可收拾,这些年他跑遍了全国喀斯特以及以石灰石为基质的地区,在这些地区采集了大量的植物标本,有了许多新的发现。在考察中,他发现壳斗科特别是栎属的许多类群,是分布在喀斯特地区的,有些甚至可以说是喀斯特地区特有的。浙昆栎就是他在喀斯特地区的调查中所发现的。

图5 生长在悬崖峭壁上的浙昆栎

壳斗科特别是栎属,曾经是我的学术标签。所谓学术标签,就是提及某个人的名字,学界会立刻和他的主要研究对象或学术贡献联系起来。由于缺少维护,特别是缺少代表性的重大成果,我的这个壳斗科的标签已经暗淡了。让我欣慰的是学生们一直在继续着壳斗科的研究。

我一直有一个心愿,想写一本《Oak of China》的书,现在看来只能寄希望于学生们了。让人欣慰的是黄健的新书《中国硬叶栎》已经在路上了,希望邓敏和黄健通力合作能够早日了却我的心愿。

图6 黄健在路上的新书

https://wap.sciencenet.cn/blog-52727-1454642.html

上一篇:从盲目到长相依——我的古植物学情缘

下一篇:关于基金申请再说几句多余的废话