博文

从盲目到长相依——我的古植物学情缘  精选

精选

||

图1 在横断山区考察

我常在植物学家面前自称古植物学家,而在古植物学家面前又称自己是植物学家。这样做的目是为了避免 回答那些我不知道答案的问题,而在同行面前露怯和难堪。但是其实也有几分是真实状况。我确实从事跨生物学、生态学和古生物学的研究。跨学科研究目前颇为流行,然而,40多年前我选择学习古植物,并非出于远见卓识,而是源于一个小小的冲动。

继1977年在恢复高考后,1981年又开始了公开招考研究生。我当时大三,作为恢复高考的受益者,我们班上许多同学都选择了报考研究生。云南大学及昆明的多家研究所也开始招收研究生。对于我来说,考研究生是既定方针,但是考专业却有些犯难。在一次艰难的脊椎动物学考试中得了高分后,我觉得自己似乎有学习脊椎动物学的“潜质”。生态学和植物学是云大生物系的强项,我又觉得似乎应该去学生态学或者植物学。

图2 从左到右:笔者、李浩敏老师、郭双兴老师、李柏(我的师弟)

就在我犹豫不决时,教土壤学的周老师告诉我,中国科学院南京地质古生物研究所的郭双兴老师想招一名学习过现代植物分类学的学生。这一信息让我灵光一闪:为什么不去考南京地质古生物研究所呢?考试科目除了英语和政治,还有植物学和生态学,这两门课程对于我来说都不是问题。更重要的是,考上古生物所的研究生,我就可以出去看看了。于是, “世界这么大,我要去看看”的冲动,成了我和古植物学结缘的媒人。我籍贯浙江,而直到26岁,我还未离开过云南。就这样,一个连化石都未曾见过的“土老帽”,竟成为了古植物学的研究生。

最初的激动与新奇很快消退,我发现自己面对着许多的问题,原来大学里学课程,在这里大多数用不上,地质学和古生物学的知识和甚至是一些基本概念都要求从头去学习。不久硕士论文的工作就开始了。也许因为我来自云南,郭老师和李浩敏老师(我的另一位硕士生导师)将我的硕士论文题目定为《云南开远小龙潭中新世植物群》。在完成南京大学的基础课程后,1983年春节后,我去了开远小龙潭,开启了我的第一次化石采集之旅。

开远小龙潭是一个露天煤矿,出产古猿、河猪、象和植物化石,是一个知名度颇高的生物群。临行前,郭老师告诉我小龙潭的化石丰富且保存完好。我满怀信心只身来到小龙潭,却发现化石并不是触手可及的。煤矿有南北两个采坑,每个约有10平方公里,煤层上覆盖着厚厚的泥灰岩,植物化石就藏在其中。开采煤矿时,大量的泥灰岩就被剥离了出来。我拿着地质锤,沿着采煤时开采出来的台阶,敲打着每一块堆在台阶上的泥灰岩。顶着骄阳,我从早敲到晚,一连几天一块化石都没有找到。焦急之火燃烧着无助的心田。正当我快要绝望的时候,我打开了一块巨大的泥灰岩,一片叶子,清晰地印在泥灰岩上,我高兴地跳了起来。我小心翼翼地,庖丁解牛般的,将这块化石从一块巨大的化石上敲了下来。然后,我又在这化石周围仔细寻找,一块、二块,不断有化石被发现。说来也奇怪,从那天以后,我几乎每天都能采集到植物。后来我知道,在地层中有一些化石相对集中的层位或是地方。这种地方用昆明话叫窝子,用英语说是“fossil hub”,找到窝子就能采到化石。就这样天天背着地质包,在煤矿里采化石,晚上把采到的化石,背回招待所修整包装,每天忙得不亦乐乎。在一个月的时间里,我采集到了1000多块的化石。我把这些化石用肥皂箱(当时的肥皂都是装在木箱子里)和矿上装雷管的箱子,把化石装起来,一个人用三轮车把20多箱化石拉到火车站,从开远车站托运到昆明,又从昆明转运到南京。

图3 2019年小龙潭煤矿旧地重游

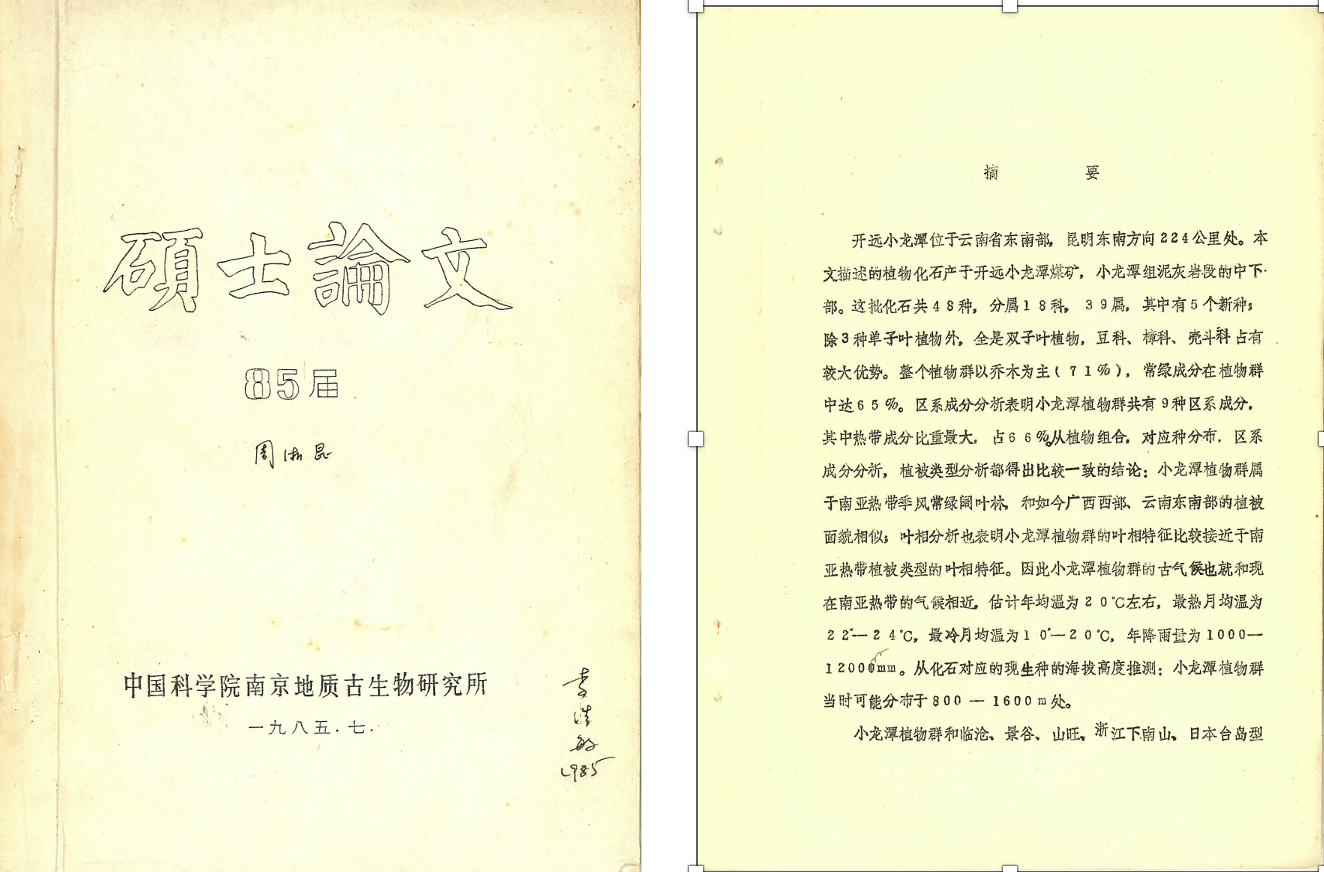

图5 我的硕士论文首页和摘要

完成采集化石采集后,我的担心放下了一半。古生物学是一门基于发现的学科,有化石,硕士论文就有了基本的保证。基于这些化石,1985年7月,我顺利地完成了题为《云南开远小龙潭中新世植物群》的硕士论文,这篇记录了48种植物化石,其中5个新种,分属18科、39属。之前的《中国新生代植物》仅记录了小龙潭植物群的16种植物,这就是我迈向古植物学领域的第一步,以此为起点,那么我从事古植物学的研究已经39年了。

我获得硕士学位后。郭老师留下了师弟李柏继续进行古植物学研究(可惜李柏很快就去了美国,没有再继续古植物学的研究了)。我选择入职中国科学院昆明植物所,因为我曾听到吴征镒院士说过:“植物区系的研究离不开古植物学,区系发生成分的分析也离不开化石。”

然而,入职后我发现要在昆明开始古植物学研究非常困难。我是被分配到分类室,当时分类学的任务主要是编研《云南植物志》和《中国植物志》,以及参与大型科考任务如横断山考察。没有化石,没有经费,没有实验室,在这种情况下,我意识到我如果坚持做古植物学研究,就会游离于研究所体制之外,很快就被边缘化,于是我选择了参与现代植物分类工作,毕竟我在大学的专业就是植物学。

1986年,吴征镒院士获得博士生导师资格,开始招生博士研究生,我毫不犹豫地报考了名并顺利通过了入学考试。1987年3月,李建强、李德铢和我成为吴先生招生的第一届博士研究生。博士论文开题时,吴先生让德铢和建强分别研究葫芦科雪胆属和赤瓟属分类及系统演化,并指定科学院植物所的路安民老师,具体指导他们的论文。对于我的博士论文,吴先生没有给出具体题目,只是指了一个方向:化石与现代植物结合的研究。我不得不自己设计博士论文。在硕士论文期间,除了完成硕士论文,我还随郭老师参加了横断山综合考察,在景谷、临沧和永平等地采集了不少化石。这些植物群,尽管时代不同地区不同,但都有一个共同特征:壳斗科植物化石非常丰富。壳斗科是现代亚热带常绿阔叶林的主要成分,我便想到以壳斗科栎属(Quercus)的现代植物和化石为材料,做化石与现代植物结合的研究。最终,博士论文定为:《中国栎属的起源、演化和分布》。期间,我又获得了公派留学攻读博士学位的资格,考虑到吴先生已录取我,我的公派留学变为与英国皇家植物园邱园联合培养。

1990年10月,我将一笔一划写成的博士初稿交给吴先生。一个星期后,吴先生反馈了他的意见。他对论文非常满意,还特别写了一段评价论文的文字,说了几句夸奖的话,说我的植物学功底好,论文有创意。1990年底,我博士论文答辩会在昆明植物研究所举行。吴先生邀请我的硕士导师郭双兴老师,云南大学的孙必兴、杨貌仙、金振洲三位教授,并请壳斗科研究专家、西南林业大学的徐永椿先生,做为是答辩委员会的主席。论文得到了评委们的好评,我的博士论文获得了科学院的院长优秀奖。

图6 我博士论文答辩时的情况,左上论文题目封面,右上与答辩委员会委员会老师的合影,左起:金振洲、吴征镒、徐永椿、孙必兴、杨貌仙、周浙昆,左下,分类室主任陈书坤老师主持答辩会,右下,与导师吴征镒院士在答辩后的合影

博士毕业那年,吴先生获得国家自然科学基金委重大项目资助,领导开展中国植物区系研究。项目经费360万元,全国25个单位的200多名植物学科研人员参与。我作为吴先生的学生,理所当然地投入了这个项目。在项目中,我除了完成自己的课题,还参加了重大项目的多项研究工作,包括对墨脱的越冬考察。

1996年,吴先生的重大项目结题,获得了学界一致好评。在结题验收会上,大家建议再组织一个这样的重大项目,继续深化中国植物区系学的研究。所里将这个项目的组织准备工作交给我,我花了不少时间写计划书,组织研究队伍。在评审过程中,这个项目几经波折,最终获得了国家自然学科基金委的重点项目支持。尽管项目主持人是吴先生,但从申请到组织实施,实际上都是我在负责。2005年我负责主持完成的这个重点项目,获得了云南省的自然科学一等奖。

图7 正在和吴先生搬“大山”

1996年主持完成重点大项目后,已是耄耋之年的吴先生没有感到轻松,反而觉得还有四座大山压在身上。他提到四座大山,希望完成的四部专著——《中国被子植物科属综论》(吴征镒等,2003),《中国植物志》(第一卷)(吴征镒等,2004),《种子植物分布区类型及其起源和分化》(吴征镒等,2006)和《中国种子植物区系》(吴征镒,2010)。先生请他的四个学生:李德铢、彭华、周浙昆和孙航,各自帮助先生搬“一座山”。我分配到的任务是《种子植物分布区类型及其起源和分化》。这本书花费了比我原先以为多得多的时间,直到2005年书稿付梓。

就这样,我似乎远离了古植物学研究。我当时的朋友圈主要在现代植物学,申请基金和参加基金评审也多在植物学部。尽管如此,我心中的古植物学研究的小火苗并未熄灭。在研究现代植物的同时,我也发表了一些零散的古植物学文章,1998年还参与了“辽宁古果”的研究。1995年时,受王宽诚基金的资助,我去了美国康奈尔大学做了半年的访问学者,跟随William Crepet教授学习三维结构花化石研究,在《美国植物学报》发表了最早的蕈树科花化石的论文。

图8 辽宁古果论文的首页和封面

图9 最早的蕈树科花化石的论文

2005年,帮吴先生搬完他的一座大山后,我开始思考今后的研究方向。虽然从博士毕业后,我的主要精力在植物分类、植物区系和系统演化方面。在工作中,我更加感受到古植物,在这些领域研究中的重要性,对于吴先生早先说过的那几话关于古植物学对于植物区系研究的重要性的话,理解更深刻了。我们今天所看到的植物,多是地质历史的延续,不了解其地质历史,就无法理清其演化脉络和分布成因。而新生代植物是古植物学研究的薄弱环节。另一方面,那时分子系统学是植物系统演化的主流,我曾想跟随潮流,但当时开展分子生物学研究的门槛高条件苛刻。在昆明植物研究所,只有德铢拥有自己的实验室。正是在这一年,日本学术振兴会(JSPS)给了我一个机会,去日本千叶大学做invited Professor,工作9个月。这9个月里我基本用于阅读文献,思考今后的研究方向。

决定转向古植物学研究后,我一直在思考突破口。古生物学是一门基于发现的学科,有一些时候一块关键化石,就能够将你推到一个学术高峰。我研究的是新生代植物,新生代这类重要化石少之又少,可遇而不可求。正当我苦苦思索,如何寻找一个重新开始新生代植物学研究的切入点的时候,在千叶大学图书馆,我被一本2005年11月出版的《Science》吸引。一片叶化石占据期刊整版的封面,我迫不及待地阅读了这篇文章。文中研究了美国Wyoming植物群,在极热期(PETM)的植物组成及其演变,并利用化石重建了该时期的古气候,发现极热期年均温增加了约4.9°C。这篇文章为人类社会,应对全球变暖提供了重要参考,而给我的启示是:研究植物化石组成变化和植物形状的变化,可用于古气候的重建;以植物化石为研究材料,可以研究植物和环境的相互关系,这可不就是生态学的核心问题吗?一种醍醐灌顶的感觉油然而生。

图10 给予我极大启发的那篇发表于Science的文章及其封面

结束JSPS访问回国后,我下决心将研究组方向转向古植物学研究。为了平稳过渡,将新入学的研究生方向定为古植物学,同时开始在云南寻找植物化石。那时星耀武硕士毕业,表示对古植物学研究有兴趣,加入我的研究组,苏涛、黄永江、胡瑾瑾等也先后考入我的研究组,他们的研究工作也与古植物学相关。硕士期间,我与郭老师及云南地质局的李代芸老师参加了横断山植物考察,通过考察,我了解了一些横断山植物群分布情况。研究组转向古植物研究后,我们带着学生们又考察了几个新生代植物群,在寻甸、永平和兰坪等地采集了不少植物化石,这些化石分别交给星耀武、苏涛和黄永江作为学位论文开展工作。这几位同学工作努力,很快就有了一些研究成果。同时,我的基金申请也转向古植物学方向,幸运地获得了2个面上项目资助,2009年还获国家自然科学基金重点项目资助,我较为平稳地将研究方向转向新生代植物研究。

这个时候,我的工作再有重要变化,我去了西双版纳热带植物园担任副主任。在版纳,在园领导们的支持下,我成立了“古生态研究组”。版纳园的陈进主任是一个豁达而开明的人,他把古植物学比喻为古典音乐,对现代植物园开展古植物学研究持宽容和支持态度。

古生态组刚成立时,几乎一无所有。没有研究经费,没有研究材料,就连办公室也是空空如也。版纳园通常会给予新课题组启动经费,但我没有得到一分钱。星耀武跟着我来版纳做博士后,我是挪用星耀武博士后的经费和并靠着国家自然科学家委重点项目的协助费,维持着古生态组的生存。2010年8月,苏涛从昆明所博士毕业后也来到版纳。我在昆明所的博士后老福(Frédéric M.B. Jacques)在南京地质古生物研究所完成第二期博士后,张建伟和王力博士也先后来到版纳园,我们很快组织好研究队伍。

这时,我们面临的最大的挑战就是研究材料的问题。苏涛他们提出去广西北海采集化石,说那里有一套上新世地层。尽管在那儿待了一个星期,他们却没采到一块化石。我建议他们返回途中去文山县城周边看看。我早年在那里采到过化石,但说不清具体位置。第二天,苏涛兴奋地打电话给我说,他们在文山发现了保存非常好的植物群,化石丰富,保存完好且易于采集。我迫不及待地赶往文山,却发现这个地方并不是我原本记得的地方。 我们请来了昆明理工大学的张世涛教授,研究了周边的地层,结果在这套地层的西面也发现了保存良好的植物化石。随后我们考察了文山周边的地层,在马关又发现了一个新的植物群。这些发现解决了我们的材料问题。有四位同学以文山为材料或部分材料完成博士论文,他们是李树峰、黄健、孟宏虎和Julie Lebreton-Anberrée。李树峰研究孢粉,黄健研究文山植物群组成,孟宏虎结合分子生物学工作研究文山重要生物地理,Julie研究文山剖面的同位素,我在昆明植物研究所的博士生贾林波研究马关植物群的组成。

图11 部分野外工作照片

在文山和马关植物群研究的同时,我们的目光始终关注着青藏高原。青藏高原是地球历史上环境变化最剧烈的地区,化石作为地质历史中,曾经生活过的生物并被保存在地层中,它们记录了青藏高原形成演变及对生物多样性对剧烈环境变化响应的过程。青藏高原的化石,是解读高原形成演变的天书,我们要找到这本天生并且读懂它。 一开始我们利用现有经费在高原边缘地带进行了一些探索,锲而不舍的努力终于在卡均村发现了保存完整、种类丰富的植物化石。随后,我们团队参与了第二次青藏高原综合科学考察,在高原发现了代表不同环境的多个植物群,如大型棕榈化石、代表亚热带湿润环境的蒋浪植物群、热带的柳区植物群和高原干旱化的扎达植物群。这一系列的研究,将青藏高原新生代植物学的研究推成为一个新的热点。

当一个人开始习惯地回顾往事,说明他变老了。我已经承认自己老了,回顾往事多了,趁着还不糊涂,记录一下我在古植物学领域的工作:

一、发现或参与发现10多个新的植物群,描述或参与描述了84个化石新类群,包括最早的被子植物化石,世界上第一朵花的 “辽宁古果”,和2个全球首次报道和6个亚洲首次报道的新属。基于化石的新发现,提出云南现代植物多样性形成于晚始新世/早渐新世的假说。

二、通过西藏新生代植物研究,为青藏高原形成演变研究做出重要贡献,取得至少5项突破:1)证实4700万年前青藏高原植物多样性丰富,中部有森林繁茂的亚热带生态系统,是亚洲植物多样性演化中心;2)对青藏高原中部伦坡拉棕榈化石的研究证明,高原中部在古近纪存在一个东西向的峡谷,否定了前青藏高原的假说; 3)古近纪青藏高原与北半球、非洲、印度植物区系间有广泛联系,是北半球植物区系交流的十字路口;4)对芒康植物群的研究表明,青藏高原东南缘在3300万到3400万年间,海拔抬升至接近现代海拔的3900米,且植物区系的面貌已经现代化;5)提出没有北部生长就没有江南水乡的假说,发现青藏高原东北部生长驱动中国东南部植被从干旱半干旱改变为现今亚热带常绿阔叶林。

三、建立和培养了一支国际影响力的新生代古植物学研究团队,研究生论文多次评为院长优秀奖和省级优秀学位论文,团队多次获得“年度古生物十大进展”荣誉,星耀武和苏涛获得国际杰出青年基金资助。研究工作能够持续下去,是我最为高兴的事情。

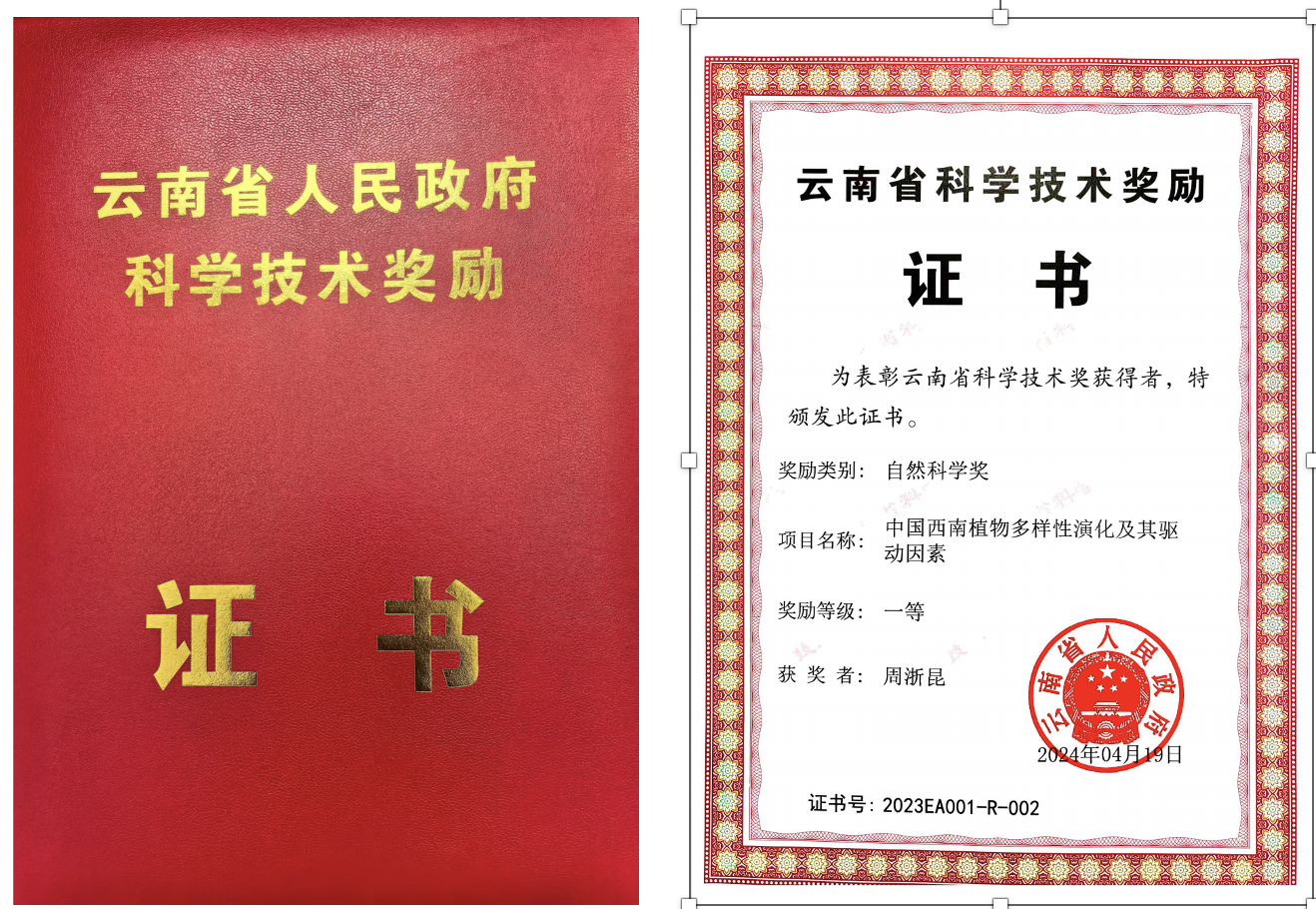

2024年6月30日,在捷克布拉格召开的国际古植物学大会上,国际古植物学会(IOP)授予我“国际古植物学会荣誉会员”称号。同期获此称号的还有中国科学院外籍院士、著名古植物学家、瑞典自然历史博物馆的Else Marie Friis教授。虽说这类奖项通常作为“资深老同志”的安慰奖,但对我而言,这种“安慰”还是意义非凡的,我把它视作国际同行对我工作的认可和肯定。2023年我们研究团队对于西南新生代植物的研究工作,获得了云南省自然科学一等奖。

图12 在国际古植物学大会上被荣誉会员(证书和获奖)

图13 获奖证书

人的一生充满了偶然,我成为今天这个样子,也是多少个偶然形成的必然。看似一个小小的冲动,让我和古植物学结下了不解之缘。其实那颗永不安分的心,才是主要的驱动因素。

在我的退休的报告会上,好友Bob Spicer曾经问我,如果人生还有一次选择,你是否还会选择古生物学。年轻时我常想:如果当年报考了医学院,或者报考了计算机,学了化学,那我会怎么呢。可以肯定我会经历另一种人生,看到另外一种风景。一路走来道路崎岖坎坷,我业已领略了一路的好风景,无须再去“一览众山小”。搞古生物还有一个很大的优点,总能让好奇心得到满足,但你敲打化石的时候,你无法意料即将被打开的会是什么?你得到它以后,又还会在想,下一块会是什么。

回答Bob的问题:如果人生还有选择,我依然会拿去那把地质锤。

图14 左2021年和部分学生的合影,右 法国留学生Julie的论文答辩后和评委的合影

https://wap.sciencenet.cn/blog-52727-1453769.html

上一篇:一个吃瓜群众的杂感——写在基金放榜之时

下一篇:世界上多了一个名为浙昆栎的新物种