博文

反文旁、夂与夊  精选

精选

||

反文旁、夂与夊

许多汉字都有反文旁,如教、政、攻、收、放、敌、救、敏、散、敢、敬、敛等,常用字数以十计,弄清楚反文旁的意思当然很有必要。另外,像夆也是一个常见的偏旁,其上方的组分夂,与反文旁攵非常相似(类似的字还有夅的上方),它们之间有什么关系?又,夏、夌、夋等字下方也很像反文,也究竟是不是反文,也值得搞明白。本文就说说这些问题。

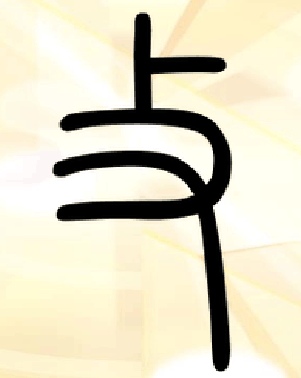

大多数反文旁,攵,按照过去的写法,是应当写作攴(音pu1)的,如上面列出的教、政、攻、收等字,在《康熙字典》和其他旧式字典中都属于攴部首。在那里,部首表示为攴,下注“攵同”。这些字的反文旁,篆字都写为

下方的又表示手,上方的卜表示棍棒、鞭子一类用以击打之物。所以《说文解字》:“攴,小击也”。攴就是用棍棒、鞭子等击打。

后来在隶化的时候,作为偏旁的攴,许多都写为攵,毕竟攵比攴容易写得快。

而作为一个单独的字,攴下方表示手的“又”,索性写为提手旁,这样,攴字写成了扑。《史记·刺客列传》:“(高渐离)举筑扑秦皇帝,不中。”这是作动词,击打。 贾谊《过秦论》:“执敲扑而鞭笞天下,威振四海。”这是作名词用。

后来人们又造一个撲字,意思与扑一样,如今也简化为扑。

所以,凡反文旁的字,其本义都与用棍棒鞭子暴力击打有关。

如教(敎),就是因为古代教育与棍棒惩罚有关。《尚书·舜典》:“扑作教刑。”不好好读书是要挨打的。《礼记·学记》:“夏楚二物,收其威也”。这里的夏,音jia3,就是榎。楚,就是荆。榎和荆的枝条都可以用来击打学生,以示惩戒。千百年来,戒尺、教鞭都可以用来惩罚学生。当然这是过去的事情了。

政,古代就与暴力有关,现代更有“枪杆子里面出政权”的著名论点。

其他所有反文旁的字,也都与击打有关。

古代汉字都是书写的,攴写得快一点,便写成了攵。如今绝大多数字中的攴字旁,都写成了攵,只有个别仍然写成攴不写作攵,如敲。

由于攵的样子与行书或草书的文相同,而意思却相反,于是人们称之为反文旁。

与反文旁形状类似的汉字组分之一是夂。夂,音zhi3,意思是从后而来。有这个组分的字主要有如下几个:

夅,音xiang2,本义是服。《说文解字》:“夅,服也”。它的篆字上方是夂,下方是反夂(夂的左右镜面对称,意思是跨步),表示“相承而不敢并也”(跟着走而不敢并行)。所以本义是服,也就是投降的降。

降,在夅的左边加了一个阝,阝就是阜,即土山,表示高地,这样降的本义是从上往下降。下降、降落,音jiang4。后来,夅用降来假借,表示投降,降音xiang2。假借的时间长了,表示投降的降也就用降,而夅字就没有人用,成了废字。

夅作为组分的字还有绛、洚、逄等。

绛是深红色。如今经常用到这个字。

洚的本义是洪水,《孟子·滕文公下》中有这样的话:“《书》曰:“洚水警余”(洪水警示我们)。

逄主要作姓氏,音pang2。春秋时齐国有逄丑父,“齐晋鞍之战舍身救齐君者”。济南华不注山有“忠祠”,祭祀逄丑父。这个字容易被误写成逢,如传说中的夏代忠臣关龙逄便常常被写成关龙逢。

隆字的篆字是降下面一个生,隶化后简化成了隆。

另一个有夂组分的字是夆,音feng2,本义是抵触,引申为相遇。如今夆字不大有用的了,但是以夆为偏旁的字不少。如蜂、峰、逢、锋、烽、缝等常用字,这些字虽然都以夆为声旁,但是仔细考察,是不是都与抵触、相遇等意思相关?

还有一个含有夂的字是処,処从夂从几。夂是从后而至,几是古人用以靠着休息的如“炕桌”那样的小桌子,所以処的意思是止。后来加上了虍以表声,字写成了處。如今简化为处。

另一个与攵形状相似的字是夊。夊,音sui1,本义是走路迟缓的样子。《诗经·南山》中有诗句“雄狐夊夊”,又作“雄狐绥绥”,就是雄狐慢慢地走着。

夊与夂的不同之处,《康熙字典》这样说:“夊右画长出于外,夂右画短缩于中。”但是,在如今的汉字字形中,二者的实际写法已经没有差别了。

含有夊的字也有一些,每一个又可以作偏旁,引出好几个。例如,夋,音qun1,意思是行走舒缓的样子。

以夋为偏旁的字颇多,如逡、俊、骏、峻、浚、竣、梭、唆、睃、羧、酸等。

又如,夌,音ling2,本义超越,引申为侵犯、欺侮。

以夌为偏旁的字也有不少,如陵、凌、菱、绫、棱、鲮、崚、睖、堎、踜等。

夏, 其篆字像一个慢慢走路的君子。(参见《说“夏”》2015-6-26 链接地址:https://blog.sciencenet.cn/blog-612874-900639.html)

夔,本义是古代传说中的一种怪兽,与龙相似却只有一条腿。

另外,繁体字的愛、憂下面部分也是夊。愛字的本义并不是love,而是走路的样子。憂的本义是慢慢走路的样子(和之行),也不是忧愁。(参见《从爱字和忧字说起》 2012-8-13 链接地址:https://blog.sciencenet.cn/blog-612874-601654.html)

我们可以总结如下:

反文旁攵,就是攴,音pu1,意思是用棍棒鞭子等击打。它往往出现在字的右半边,笔画是四画。

夂,音zhi3,意思是从后而来。一般出现在字的上方,如夅、夆等字。笔画是三画。

夊,音sui1,意思是走路迟缓的样子。它总是出现在字的下方,如夋、夌、夏、夔、愛、憂等,其笔画是三画。

上面所说是一般的情况,文字的发展往往不是人们首先设计好,而是大家的使用的结果,从而总有一些例外。

例如,有一个字需要注意,那就是攸,由攸引出的几个字,就是例外。

攸,音you,左边是人,右边是攴,中间的一竖表示水,表示人扶杖走水路。本义是水流的样子。《说文解字》:“攸,行水也”。有的版本是“行水攸攸也”。段玉裁注解说:“水之安行为攸……主和缓”。引申为安闲,如《汉书·叙传》:“主人攸尔而笑”。又也是为长远,如《冀州从事张表碑》:“如令德攸兮宣重光。

由攸字引出来了几个字。如悠、修、脩、條等。

在安闲和长远的意义上,攸又与悠相同。如:陶渊明的诗句:“采菊东篱下,悠然见南山。”《国语·吴语》:“今吾道路悠远。”

修,攸加上彡(彡,音shan1,花纹),本义是修饰,又为长、为大。如《战国策·齐策》:“邹忌修八尺有余”。王羲之《兰亭集序》:“此地有崇山峻岭,茂林修竹。”

脩,攸字加上肉(月),长条的干肉。《论语》:“子曰:自行束脩以上,吾未尝无诲焉。”束脩就是一束干肉,作为给老师的礼物,后来作为学费的代称。

條,攸字加上木,树枝,细而长。如今简化为条。

对于修、脩、條(条),由于攵都出现在字的上方,所以人们习惯上已经把它写成了如夂的样子,其笔画也改成了三画。当然其他以修、條(条)为组分的字也都改成了三画。悠字却仍然从攸,右上方还是反文,四画。

另一个需要说明的字是冬,冬从夂(zhi3)从冫。这是因为终字的古体,也写为夂。冬是一年之终,又天寒结冰,故写为冬。

https://wap.sciencenet.cn/blog-612874-1439887.html

上一篇:亲身体验

下一篇:弄虚作假为何难以抑制?

全部作者的精选博文

- • 灶与炉

- • 教育不是竞赛

- • 化与花

- • 量与物理量

- • 姓名与学术著作的署名

- • 人类的知识与个人的知识