博文

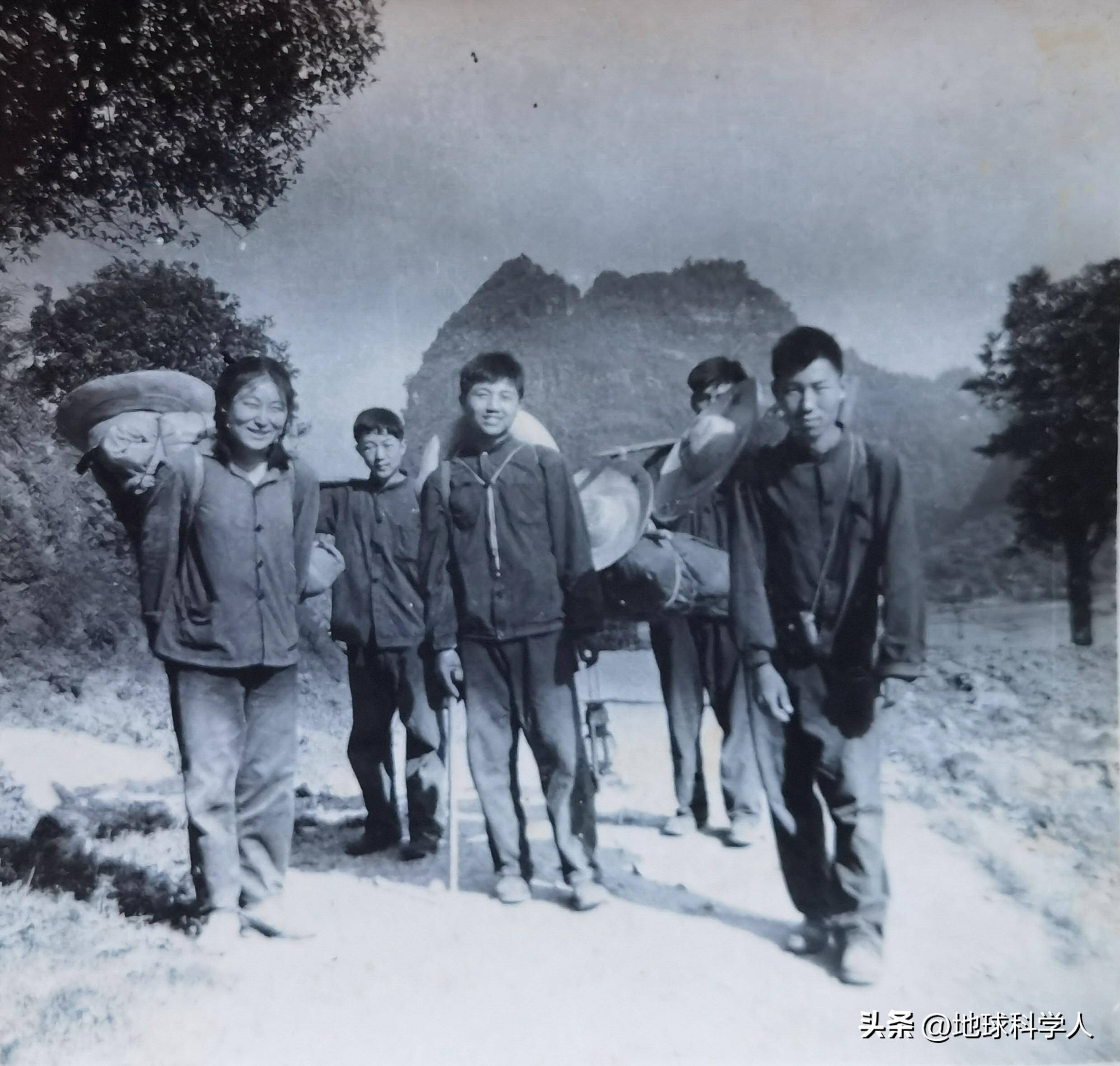

1966年“三院一校”湘鄂西地质详查之大庆石油地质学校地质队

|

1966年“三院一校”湘鄂西地质详查之大庆石油地质学校地质队

李建明

(本文本人首发于2024-06-15 13:17 今日头条@地球科学人)

一、引言

湘鄂西地区,系指以湖北西部恩施为中心,并包括与其相邻的湖南西北部和四川东部(现重庆市)边境山区,范围共74800Km2,主要地处武陵山脉。这里山水灵秀,如诗如画,地质现象和地质资源丰富,号称天然地质博物馆。

全球的102个金钉子(也称为全球年代地层单位界线层型剖面和点位)有4个在湘鄂西地区:湖北宜昌王家湾金钉子、湖北宜昌黄花场金钉子、湖南古丈金钉子、湖南花垣金钉子。

图1.湘鄂西地区范围及构造形迹影像图。该地区构造形迹主要为北东向。

湘鄂西地区有世界地质公园3个:湘西世界地质公园、张家界世界地质公园、湖北恩施大峡谷—腾龙洞世界地质公园;这里还有长江三峡国家地质公园、湖北五峰国家地质公园、湖北长阳清江国家地质公园等十多个国家地质公园。

湘鄂西地区及其邻区渝东地区页岩气资源丰富,是我国主要的页岩气产地。早在1958年,石油工业部就开始关注这个地区。1958年初,四川石油勘探局两湖勘探大队101队在江汉平原西部作路线地质测量。

1966年初,为了加速湘鄂西地区油气勘探的步伐,全面掌握区内石油地质特征,石油工业部组织了以江汉石油勘探指挥部、茂名石油工业公司湘西石油勘探大队为基础,从大庆、胜利、玉门等油田抽调石油地质专业人员100余人,同时集中了北京石油学院、北京地质学院、东北石油学院、大庆石油地质学校(即“三院一校”)的石油地质等专业师生830多人,合计千余人,分属4个地质勘查大队,从1966年3月开始,开展了大规模的地质构造详查及地质综合研究(也称为湘鄂西石油会战,地质榔头大会战)。这种千余人漫山遍野地质填图、构造详查,是唯一的一次石油与地质部门协作千人地质勘查。另外有2个重力、磁力队和11个浅钻队参加这次湘鄂西地区地质构造详查及地质综合研究工作。

1966年3月,茂名石油工业公司江汉石油勘探指挥部根据康世恩副部长的指示以及石油工业部(66)油政干周58号文件通知精神,在湖北宜都县干河沟成立了湘鄂西地质指挥所。1966年7月,湘鄂西地质指挥所迁址到恩施,更名为江汉石油勘探指挥部湘鄂西勘探指挥部[1],指导湘鄂西地区的地质详查与油气勘探工作。

二、地质队人员组成

1966年春节刚过,石油工业部给“三院一校”就下达了详查湘鄂西的指令,除正在上基础课的一年级学生外,其他高年级石油地质专业学生和少量的物探专业学生参加湘鄂西详查,“三院一校”地质专业骨干教师参加。参加这次地质详查的有曾鼎乾、余伯良总地质师,王尚文、杜博文、陈发景、谢泰俊、赖志云、王铁冠等地质专家。

北京石油学院主要由地质61、地质62、物探62、地质63、地质64共9个班的200多名师生组成。北京石油学院党委常委康斌为书记,地质系主任尹道墨以及后来担任学校领导的张一伟为大队长,还有优秀研究生吴元燕、傅成德、冉隆辉、黄强、王丹阳等,组成了湘鄂西勘探指挥部第一大队。

东北石油学院与大庆石油地质学校组成湘鄂西勘探指挥部第二大队,大队长为东北石油学院地质系主任杜博民教授,副大队长为大庆石油地质学校的谢泰俊先生(后任中国海洋石油勘探开发研究中心副总地质师等职)。后来二大队又编进了北京地质学院的几位古生物专业学生和老师,增加了地层古生物的技术力量。第三大队为北京地质学院师生,负责人有陈发景教授等,其他地质人员为第四大队。

东北石油学院参加湘鄂西详查的学生为61级至64级地质等专业200余人。大庆石油地质学校参加湘鄂西详查的学生为石油地质6227班、6328班、6429班共计110多人。

每一个大队又分为若干个中队,每个中队又分若干个小队,每一个小队5~7人,高低年级学生搭配工作,一般配备一名教师或者地质专业技术人员。第二大队分三个中队,东北石油学院分为一、二中队,大庆石油地质学校为三中队。湘鄂西石油勘探指挥部共建立了127个标准地质小队,野外工作以小队为单位,2~4人为一个小组开展工作。

大庆石油地质学校参加湘鄂西石油详查的地质专业教师有:

赖志云、谢泰俊、李增华、李毓荣、罗柳忻、李桂森、刘贵、张臻、王铁冠、张或丹、蒋基平、林克湘、金迪威、王秀英。

后勤与政工人员有:

瞿绍昌(辅导员),马天芝(医生),付忠信(后勤)。

当时大庆石油地质学校一个老师未到,经协商,东北石油学院于英太老师(当时为勘探系地61-1班五年级学生,1966年9月毕业留校任教,后任中国石油华北油田公司总经理兼党委书记等职)在野外勘查初期,临时担任了两个多月大庆石油地质学校一个地质小队的指导工作。

师生们通过九个月同甘共苦的野外工作,建立了深厚的友谊。

图2.1990年8月石油地质专业建设研讨会在秦皇岛召开,江汉石油学院参会代表合影。后排左起:王铁冠(时任研究室主任)、傅仰山(时任教务处长)、章贻俊(时任院长)、张或丹(时任地质系副主任)、刘贵(时任构造室主任)、郭成贤(时任系总支书记)、姜衍文(时任地层古生物室主任);前排左起:李建明(时任普地室主任)、曹跃华(时任水槽室负责人)、梅博文(时任地球化学研究中心主任)、罗柳忻(时任石油室主任)。王铁冠、张或丹、刘贵、罗柳忻老师参加了湘鄂西地质详查。

图3.2010年赖志云教授八十诞辰座谈会上三位老教授合影,左起:赖志云、田时芸、林克湘。赖志云、林克湘教授参加了湘鄂西地质详查。

图4.参加湘鄂西地质详查的老教师李桂森(右)、马天芝(左)夫妇合影。摄于上世纪90年代。

图5.1999年12月30日江汉石油学院石油地质系迎千禧年聚会上,三位参加湘鄂西详查的老教师合影。左起:金迪威、罗柳忻、李增华。

图6.1966年大庆石油地质学校王秀英老师带领的一个地质小队,共6人(含拍摄者),属于二大队三中队。前排左起:王秀英、张书玉(6227班)、周广太(6227 班);后排左为姜立增(6429 班)。

参加湘鄂西地质详查的大庆石油地质学校学生名单如下。

地质6227 班(32 人):

张 戎 于凤英 王春景 王素巧 孙泽生 刘和平 刘学涛 刘玉梅 刘明远 刘庆国 刘惠琴 张群英 张振秋 张书玉 巩奎兴 李世华 连 泽 宋志宪 祁左明 杜建龙 杨 斌 周广太 范庆华 陈易云 英春田 赵厚宏 赵玉玲 高玉梅 姜惠英 温全喜 黄振球 扬 清

地质6328 班(37 人):

方胜利 王书林 王建国 王宏录 王维国 张蕴忠 张永华 刘久安 李从信 李奎一 李洪瑞 尚德全 花恒圈 高进才 苏 岚 吴仿勋 陈贵山 岳家洪 侯征林 孟祥利 党金城 纪学良 郭延茂 赵洪吉 赵贺星 赵洪义 商宝俊 荆蔼林 曹建国 程庆福 魏铁铭 穆伟光 谢广财 董良生 李志国 魏会华 王子龙

地质6429 班(46 人):

于振东 王淑芳 王克君 王 泰 石玉山 宁淑清 尔津生 白成基 付金生 孙洪圃 孙芝明 李士予 李泉福 李友顺 何盛云 李银霞 李景元 张 华 张玉昶 张 林 杨玉媛 杨广治 周瑞年 陈文芳 陈兴武 金永利 孟宪章 赵石垣 赵国华 赵自华 姜立增 姚金福 梁常利 雷玉龙 于金沅柳 琳 徐金国 棠俊祥 袁玉成 郝继荣 郝九龙 郭 英 郭桂兰 黄 廷 崔国秀 翟德福

三、复杂的自然环境

湘鄂西工区主要详查区域位于湖北宜昌—宜都—湖南石门以西,四川奉节—石柱—湖南保靖以东,长江以南,保靖—石门以北,隶属湖北、湖南、四川(现重庆市)的25个县。

该地区地面出露的地层主要为古生界和震旦系,由坚硬的碳酸盐岩和砂岩组成,夹互有软弱的泥页岩,地形上常形成陡峭的地貌,山高谷深,如恩施大峡谷、张家界砂岩形成的绝壁林立的峰林、峡谷地貌,这对于穿越路线详查填图的地质工作者来说,是一个严峻的考验。

图7.1966年大庆石油地质学校学生趴在悬崖峭壁上观测地质现象。

地表的碳酸盐岩露头已被风化得浑圆,局部有的还被苔藓覆盖,只要沾上露水或被雨水洗过,就会变得滑溜溜的,走在上面,一不小心就可能摔倒。小队师生们几乎每个人都有被摔痛的记忆。

工区部分地区森林密布,刺草丛生,蚊虫众多,毒蛇和野兽出没。鄂西有一种“漆树”,含有容易过敏物质,手脚不能碰,否则有的人会出现过敏性皮炎,手脚溃烂。地质队员们走在野草齐膝深的山上,大家手中都备有一根竹竿用以防身,轮换着在前面用竹竿拨动着野草往前走,驱赶毒蛇。据说鹤峰走马坪一带有一种毒蛇,常突然袭击人,当地老乡提醒师生们要特别提防。

有一次于英太老师带领学校地质小组过河时,走过裸露的砾石后,便脱下鞋、袜,挽起裤腿淌水。就在他们摇摇晃晃前行时,猛然发现一条2米多长的绿色的蛇从不远处的水面快速向他们游来。当时突如其来的危险使每个人都紧张起来,不论往前还是向后退回岸上都来不及了,大家只好捞起一块石头准备与蛇一拼,可是这条蛇好像出来游玩嬉闹似的,在师生们眼前一个虚晃后快速地游走了。

地质填图属于流动性工作,走到哪里,吃住就到那里的老乡家里。鄂西的蚊虫也多,师生们一路上都自己带上蚊帐。1966年湘鄂西群山峻岭中多了这样一批人:手拿棍子,背个篓子,挎个包子,握个锤子,戴个帽子的外来客。“远看像是逃难的,近看像是要饭的,仔细一看原来是搞地质勘探的。”以前地质勘探行业常流传着这样的调侃。

湘鄂西地区地质工作者最大的危险还是暴雨与山洪。山区的雨季气候多变,常常下雨来得很急,瓢泼似的倾泻而下。地质队员们没带沉重的蓑衣、斗笠、雨伞等雨具,野外常找不到避雨的地方,常常衣服从里到外全被湿透。雨水在沟谷汇聚,形成湍急的水流,甚至裹挟着巨大的岩块奔腾,形成山洪、泥石流,阻断了地质队员们前进的道路。区内的河流也是深浅莫测,河床内巨石遍布,在河流游泳、潜水非常危险。第二大队东北石油学院牛绍统同学,在龙山县野外工作时,为了洗去野外长途奔波的汗水,在酉水再也没有走出来。

四、艰巨的任务

根据指挥部的部署安排,127个地质小队平均每一个小队有300多平方千米的地质填图任务,而且要求在10月份冬季冰冻天气之前完成野外工作,这对于这批地质详查的新手“三院一校”学生们来说,任务艰苦。

这次湘鄂西地质详查,分设三个阶段(也称为三个战役)。第一阶段属于练习性质,选择一个局部构造开展详查;第二阶段全面铺开,由西往东滚动开展大范围地质填图、构造详查工作;第三阶段属于室内资料整理、编写报告与编绘图件阶段。

图8.1966年大庆石油地质学校地质小组正在鄂西野外练习罗盘使用。

在第一阶段期间,大庆石油地质学校所在的第二大队,编印了野外地质工作方法讲义,还有计划地请老师和专家现场讲课,如曾鼎乾先生给师生们讲过碳酸盐岩方面的知识,请在湘鄂西野外工作多年、实践经验丰富的地质专家给大家讲授野外地质工作方法,练习性地详查了大溪口背斜构造等一批局部构造。同学们还需进行地质详查现场考试,内容有分层岩性描述、构造分析等等。

在第二阶段,师生们每天爬山涉水数十千米,穿越各构造路线填图。罗盘、锤子、地质包、放大镜、盐酸、野外记录本等野外装备那是必带的。带一壶水常不够喝,师生们就在请当地老乡为大家烧水灌满。

图9.赖志云教授湘鄂西地质详查曾经使用的水壶和手电筒。野外地质工作除罗盘、锤子、地质包以外,水壶、手电筒也不可缺少。

湘鄂西地区的民风淳朴,热情好客。遇到师生们问路,老乡热心指点,有时还免费为大家带路一段。晚上师生们夜宿农家,乡亲们虽然吃的不充裕,但拿出腊肉、玉米、红薯、土豆等好东西招待师生,腾出最好的床铺给大家住。有时夜宿小村庄,只能几个同学挤在一间床铺上休息。有时收工晚了或者通行遇阻,还要打着手电筒赶路。当时乡村还没有用上电,师生们在住地煤油灯下还要整理当天的资料。

指挥部下达的4万多平方千米的地质填图任务实在是太大了,地质队的师生们后来另辟蹊径,利用航片追索地质界线与填图,大大提高了工作效率。我刚分配到江汉石油学院工作时,李增华、李桂森两位老师就教会了我如何用肉眼或者航片立体镜看立体地貌与填图。

1966年初秋,第二大队各小队陆续完成了野外任务,汇聚到龙山和来凤进行室内资料整理和图件编绘,即第三阶段。这个阶段师生们同样是特别紧张,院校之间具有竞争,为了高质量地完成图文报告,大家加班加点,有时两三天只睡几个小时。

1966年底湘鄂西石油勘探指挥部的野外地质勘查年度总结会在恩施指挥部召开,于英太老师代表第二大队在会上汇报了勘查成果,受到了在场的领导、老师们的一致好评。

1966年,通过“三院一校”师生及指挥部其他部门人员近9个月艰苦卓绝的工作,共完成详查面积42212Km2,丈量地层剖面225条,365189.08m,实测构造横剖面316条,17558.1Km,实测区域剖面828.5Km。发现调查油气苗68处,查明并落实背斜构造37个。另外,重力、磁力普查74800Km2。在宜都、恩施等地区当年钻井15口,进尺12548m[1],为我国南方找油做出了突出贡献。

五、踏着前辈们的足迹前行

1982年大学毕业后,我分配到了江汉石油学院任教,当年第一个出差任务就是跟随湘鄂西详查老地质队员李增华、张或丹、赵铭渠先生到湘鄂西宜都、松滋、长阳等地进行地质实习预习,建立地质实习基地。

图10.湖南石门杨家坪震旦系-寒武系剖面野外影像。这里山高林密,悬崖峭壁,渫水河一侧很浅,另一侧为深渊。

之后的40余年中,踏着前辈们的足迹,带领着我的学生们,与同事们一道,走遍了这里的山山水水,作为主要完成人或参加人,开展了“江汉平原西部前白垩纪地层沉积相与含油性综合研究” “南方下古生界深水斜坡及台地边缘碳酸盐岩储层类型和孔隙演化研究” “湘鄂西地区震旦系至奥陶系有利储集层段预测” “渝东中寒武统—志留系综合油气剖面丈量” “湘鄂西区块桑植-石门复向斜区域地质综合大剖面” “鄂西渝东及湘鄂西区震旦系—三叠系储层及控制因素研究”等十余个湘鄂西地区的科研项目,实测与观察区内各时代地层剖面近百条,建立了三峡东部地区综合地质实习基地,也有了自己的湘鄂西的故事。

图11.湘鄂西地区具有图文声像的富媒体实习教材——《三峡东部地区地质实习指南》,由长江大学地球科学学院李建明、肖传桃、龚文平、李涛、吕奇奇老师编写,石油工业出版社,2023。

谨以此文纪念“三院一校”参加湘鄂西石油详查的师生们。金迪威、李山、赖燕玲、陈一鸣等老师为本文提供了部分相关资料与照片,当年参加了湘鄂西详查的王铁冠院士、金迪威老师审阅了本文初稿,指出了文中存在的差错,在此谨致谢意!

参考文献

[1]汪仕忠,金朝熙主编.江汉油田勘探志[M].北京:石油工业出版社,2004.

https://wap.sciencenet.cn/blog-1144913-1438602.html

上一篇:长江大学地球物理学科早期奠基人之一——孟尔盛

下一篇:汨罗市白塘镇晏家冲——明代晏知府的故乡?